昨日,とある局からメールを頂戴しました.

144MHz帯のEスポ発生の記録を調べるのに,APRSを活用しているので,もしよければI--GATE運用に使っているUI-View32のSEND BEST DX機能をONにしてもらえないか.という内容でした.

なるほど! UI-View32(APRSのI-GATE運用の定番ソフト)のステータス送信文字列の設定ウィンドゥにある「SEND BEST DX」にチェックをしておくと そのI-GATEが受信した最も遠い局が情報として出力され,Google APRS Mapsなどで誰でも見ることができるようになります. I-GATEは24時間休み無く動いているのが普通ですから通常と違った伝播がいつ起ころうが記録として残ります.

実際に,この局はその機能で全国のI-GATEの記録を調べて8エリアのI-GATEが6エリアのビーコンを受信した記録も発見したそうです.

これって,50MHz帯でやってみても面白いかも?と思いました.

50MHzでも全国的に統一されたAPRSの周波数を策定し,そこでI-GATEを運用すれば50MHz帯のEスポ発生も知ることができそうです.しかも,50MHz帯でAPRSビーコンが出せるVX-8Dというトランシーバもありますから実際に移動体からも50MHz帯を使ったAPRS運用も楽しむこともできます.

一方で,APRSでアチコチの周波数を利用するのは,APRSのネットワークの仕様上,複雑になったり使い勝手が悪化する可能性もあります.でも,144.64MHz-9K6・144.66MHz-1K2を核としてハンディ機ユーザー用に430MHz帯,伝播状況の興味から50MHz帯を使ってみる,などというように用途やニーズにより,複数の周波数やバンドを使い分けられるようにしてみるというのも面白いかもしれません.

余談になりますが,ハンディ機単体で144MHz帯で電波を発射した場合,短縮されたアンテナやアースが無いことなどが原因で飛びはいまひとつ.そこで,430MHz帯にハンディ機ユーザーを意識したI-GATEやデジを立て,ハンディ機によるAPRS運用がスムースにできる環境を目指してみてはどうよ?という動きが出て,実際に430MHz帯でのI-GATE・デジ運用が一部で始まっています.利用周波数の統一には程遠い状態なのですが,データ区分で音声による通信をおこなう違法局の影響を避けるため,いわゆる「奇数周波数」が使われていて,ナビトラは奇数周波数(431.07MHz)を利用しているようです.144MHz帯は無理としても,今後想定される50MHz帯や430MHz帯でのAPRS(パケット通信)の運用はこのような観点から奇数周波数の利用がオススメかもしれません.

最新の画像[もっと見る]

-

YAESU FT-991でCWキーイングとCW復調~PC利用・超簡単~

9年前

YAESU FT-991でCWキーイングとCW復調~PC利用・超簡単~

9年前

-

YAESU FT-991でRTTY ~USBケーブルでつなぐだけ~

9年前

YAESU FT-991でRTTY ~USBケーブルでつなぐだけ~

9年前

-

WIRES-Xをさっそく使ってみた

11年前

WIRES-Xをさっそく使ってみた

11年前

-

JP1YJO 復活しました.ほか,D-STARレピータの利用マナーとか

14年前

JP1YJO 復活しました.ほか,D-STARレピータの利用マナーとか

14年前

-

JA1LRT岡崎先生のお別れ会に出席@岩手県盛岡市

14年前

JA1LRT岡崎先生のお別れ会に出席@岩手県盛岡市

14年前

-

JA1LRT岡崎先生のお別れ会に出席@岩手県盛岡市

14年前

JA1LRT岡崎先生のお別れ会に出席@岩手県盛岡市

14年前

-

富士山5合目に D-STAR 1DVRCの様子を見に行ってきました

14年前

富士山5合目に D-STAR 1DVRCの様子を見に行ってきました

14年前

-

富士山5合目に D-STAR 1DVRCの様子を見に行ってきました

14年前

富士山5合目に D-STAR 1DVRCの様子を見に行ってきました

14年前

-

電車内での情報ツール

14年前

電車内での情報ツール

14年前

-

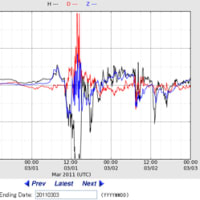

地震と地磁気の変化

14年前

地震と地磁気の変化

14年前