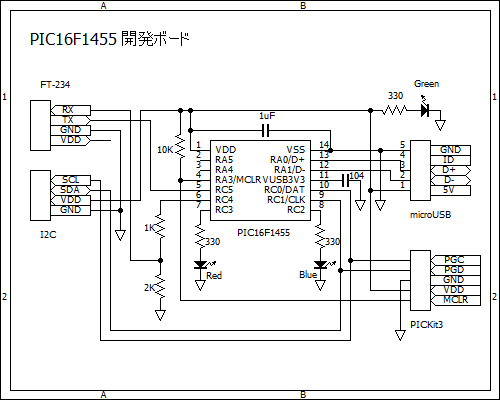

MPLAB X XC8 MCC環境で、PIC16F1455におけるI2C接続LCD1602の表示テストをします。

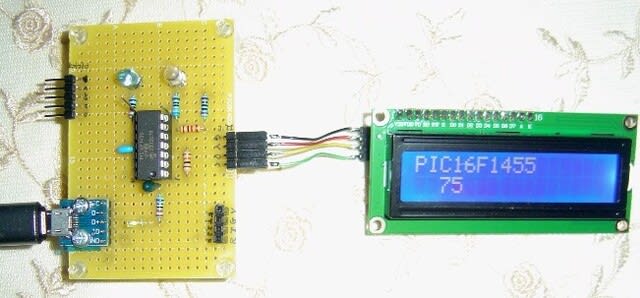

PIC16F1455開発ボードにI2C接続のピンを増設し、ここにLCD1602を接続します。(プルアップ抵抗はLCD1602側についていますので、ボード上には付けていません。)

projectを作成し、MCCの設定をします。

まず、System Moduleの設定です。

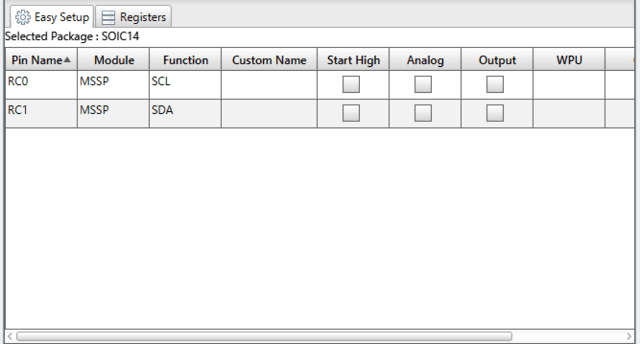

クロックは、16MHzとしました。PLLは使いません。Clock Deviderも使いません。MSSPモジュールを導入し、I2Cに設定すると自動的にI2CのSCLがRC0に、SDAがRC1にセットされます。

Pin Moduleです。

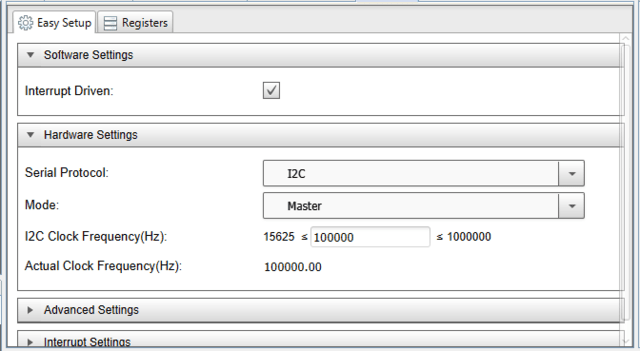

MSSP Moduleの設定です。

I2C Masterに設定し、I2C Clockは100KHzとしました。

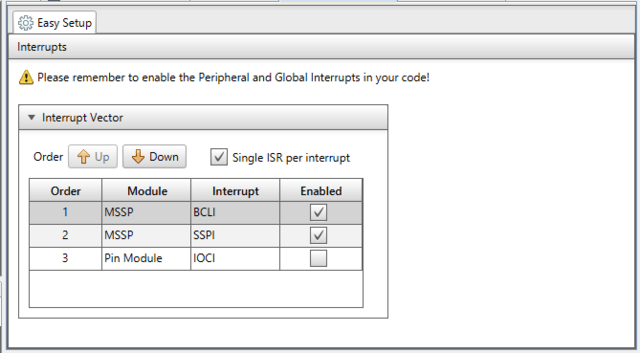

I2Cで割込みを使いますので、Interrupt Moduleで割込みにチェックを入れます。

この設定でGenerateします。

テストしたプログラムです。

プログラム自体はこれまで何度も使ったものですが、若干注意点があります。

まず、printf()関数を使うために、stdio.hをincludeします。

このままだとコンパイル時にエラーが出ますので、project propertiesを開き、XC8 Global OptionsでC standardをC90に設定します。

-----------------------------------------------------

/*

* PIC16F1455 MCC I2C LCD1602 TEST

* 2023.07.07

* JH7UBC Keiji Hata

*/

#include "mcc_generated_files/mcc.h"

#include "mcc_generated_files/examples/i2c_master_example.h"

#include <stdio.h>

#define I2C_LCD_addr 0x27

#define LCD_EN 0b00000100//Enable

#define LCD_BL 0b00001000//Back Light

#define LCD_CMD 0x00

#define LCD_CHR 0x01

#define LCD_LINE1 0x80

#define LCD_LINE2 0xC0

//I2C LCDに1byteのdataを書き込む

void I2C_write_data(uint8_t data){

I2C_Write1ByteRegister(I2C_LCD_addr, (data | LCD_EN | LCD_BL),(data | LCD_BL));

__delay_us(100);

}

//I2C LCDにコマンドまたは文字を送る

void LCD_write(uint8_t data, uint8_t mode){

//上位4bitを送る

I2C_write_data((data & 0xF0) | mode);

//下位4bitを送る

I2C_write_data(((data << 4) & 0xF0) | mode);

}

//I2C LCD 初期化

void LCD_init(){

__delay_ms(40);

LCD_write(0x33,LCD_CMD);//8bit mode set 2?

LCD_write(0x32,LCD_CMD);//8bit mode set 1?,4bit mode set

LCD_write(0x06,LCD_CMD);//Entry mode set

LCD_write(0x0C,LCD_CMD);//display ON,cursor OFF,blink OFF

LCD_write(0x28,LCD_CMD);//Function set 4bit mode,2line

LCD_write(0x01,LCD_CMD);//Clear display

__delay_ms(1);

}

void LCD_clear(){

LCD_write(0x01,LCD_CMD);

__delay_ms(1);

}

void LCD_home(){

LCD_write(0x02,LCD_CMD);

__delay_ms(1);

}

void LCD_cursor(uint8_t x,uint8_t y){

if(y == 0){

LCD_write(LCD_LINE1 + x,LCD_CMD);

}

if(y == 1){

LCD_write(LCD_LINE2 + x,LCD_CMD);

}

}

//1文字表示

void putch(char ch){

LCD_write(ch,LCD_CHR);

}

void main(void)

{

// initialize the device

SYSTEM_Initialize();

// Enable the Global Interrupts

INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();

// Enable the Peripheral Interrupts

INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable();

LCD_init();

LCD_home();

printf("PIC16F1455");

uint8_t count = 0;

while (1)

{

LCD_cursor(1,1);

printf("%3d",count);

count ++;

__delay_ms(1000);

}

}

-----------------------------------------------------

PIX16D1455への書き込みが終わったらPICKit3を外し、LCD1602を接続して、電源を入れます。1行目にPIC16F1455と表示され、2行目にcountの値が1秒ごとにカウントアップされます。

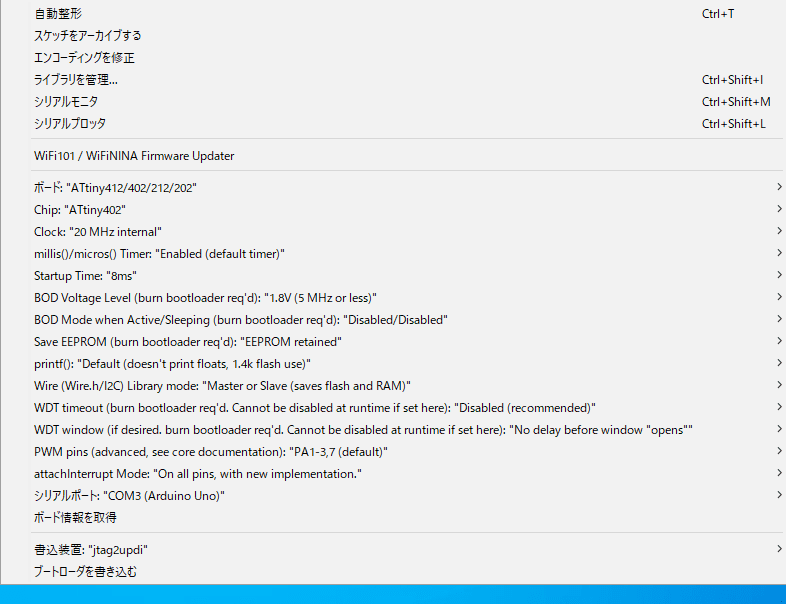

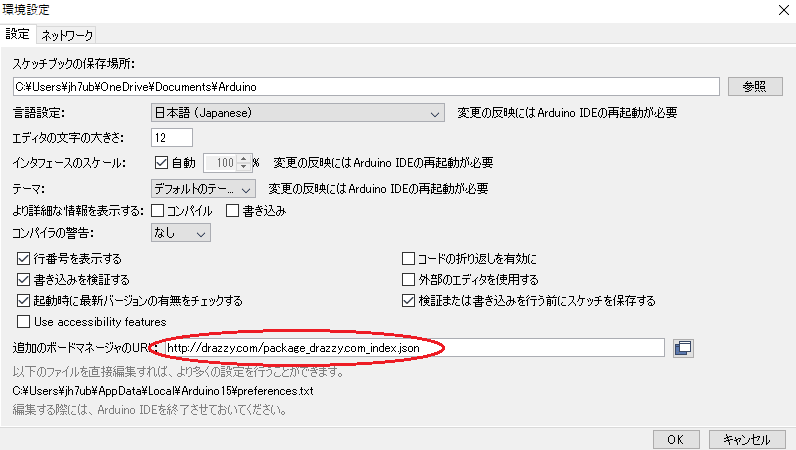

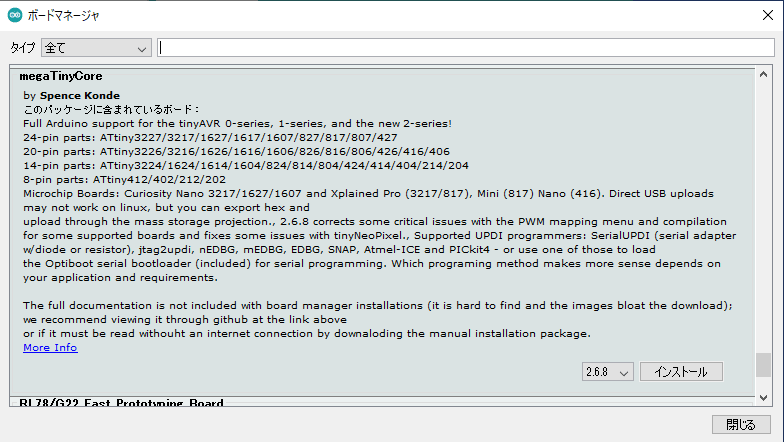

続いて、ArduinoをUPDIの書き込み器にするためのファームウェアを準備します。

続いて、ArduinoをUPDIの書き込み器にするためのファームウェアを準備します。