Raspberry Pi Pico MicroPythonの組み合わせで、3チャンネルクロックジェネレータSi5351Aを使った7MHz VFOを作ってみました。

Si5351 VFOは、これまでPIC,Arduino,STM32,ESP32などで何度も作りました。Si5351Aをコントロールする実験は、JH7UBCホームページの

Arduinoのページに詳しく掲載していますので、そちらをご覧ください。

Raspberry Pi Picoでこれまでテストしてきた各デバイスのスクリプトを組み合わせて今回のスクリプトを作りました。

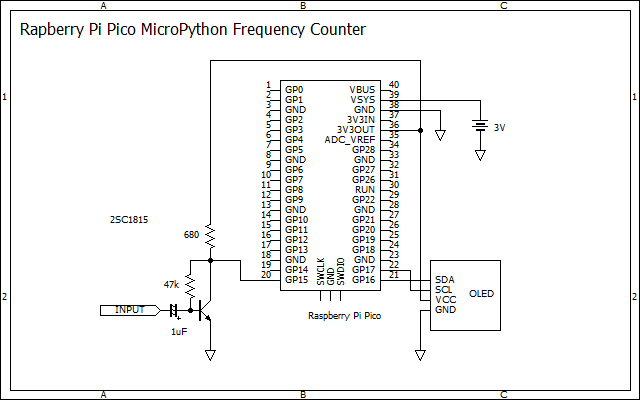

回路図です。I2Cは、id=0,sda=Pin16,scl=Pin17とし、Si5351AとOLEDをコントロールします。VFO出力は、SI5351AのCLK0です。ロータリーエンコーダは、GPIO0とGPIO1に接続します。周波数STEPスイッチは、GPIO15に接続し、GPIO0,1,15は内部でプルアップします。

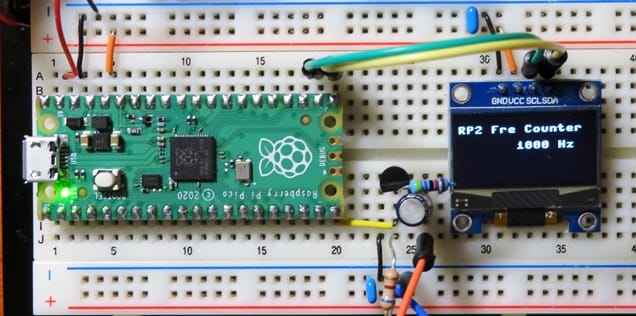

ブレッドボードです。

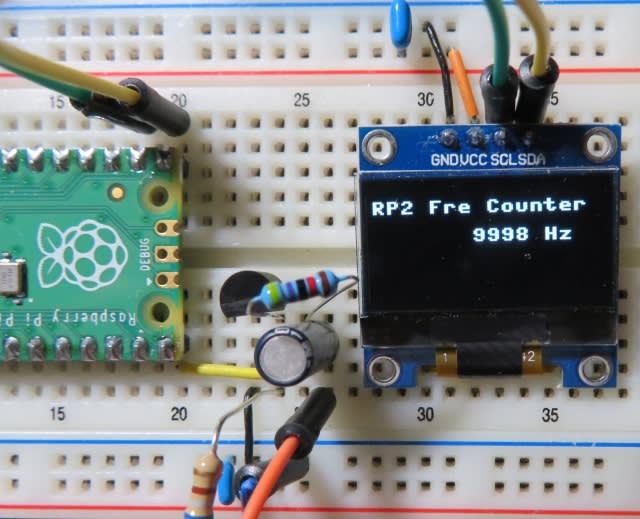

周波数カウンタを接続して、動作を確認しています。期待通りの動作をしました。

スケッチです。(ちょっと長いです。)Si5351Aは個体により若干の周波数のずれがあります。その補正は、dFの値とCrystal Load Capacitanceの値で行います。周波数STEPは、10K→1K→100→10→1Kと押すたびに変更され、循環します。なお、OLEDを使いますので、ssd1306ライブラリーをPicoにインストールしておきます。このスクリプトは、main.pyとしてPicoに保存します。

--------------------------------------------------------------------------------------------

"""

Si5351A test

7MHz VFO OUTPUT CLK0

2021.12.8

JH7UBC Keiji Hata

"""

from machine import I2C,Pin

import ssd1306

import utime

i2c=I2C(0,sda=Pin(16),scl=Pin(17),freq=400000)

oled=ssd1306.SSD1306_I2C(128,64,i2c)

step_sw=Pin(15,Pin.IN,Pin.PULL_UP)

pinA = Pin(0,Pin.IN,Pin.PULL_UP)

pinB = Pin(1,Pin.IN,Pin.PULL_UP)

#Di5351A関係定義

Si5351A_ADDR = 0x60

MSNA_ADDR = 26

MSNB_ADDR = 34

MS0_ADDR = 42

MS1_ADDR = 50

MS2_ADDR = 58

CLK0_CTRL = 16

CLK1_CTRL = 17

CLK2_CTRL = 18

OUTPUT_CTRL = 3

XTAL_LOAD_C = 183

PLL_RESET = 177

XtalFreq = 25000000

df = -62 #周波数補正値

denom = 1048575

frequency = 7000000 #周波数初期値

frequency_old = frequency

step = 10000 #step初期値

old_fH=""

old_fM=""

old_fL=""

f_Max = 7200000 #周波数最大値

f_Min = 7000000 #周波数最小値

#Rotary Encoder関係定義

befDat=0x11

curDat=0

count=0

buf = bytearray(2)

def Si5351_write(reg,data):

buf[0] = reg

buf[1] = data

i2c.writeto(Si5351A_ADDR,buf)

#Si5351A initialize

def Si5351_init():

Si5351_write(OUTPUT_CTRL,0xFF)#Disable Output

Si5351_write(CLK0_CTRL,0x80) #CLK0 Power down

Si5351_write(CLK1_CTRL,0x80) #CLK1 Power down

Si5351_write(CLK2_CTRL,0x80) #CLK2 Power down

Si5351_write(XTAL_LOAD_C,0x40)#Crystal Load Capacitance=6pF

Si5351_write(PLL_RESET,0xA0) #Reset PLLA and PLLB

Si5351_write(CLK0_CTRL,0x4F) #CLK0 Power up 8mA

# Si5351_write(CLK1_CTRL,0x4F) #CLK1 Power up 8mA

# Si5351_write(CLK2_CTRL,0x4F) #CLK2 Power up 8mA

Si5351_write(OUTPUT_CTRL,0xFE)#Enable CLOK0

def PLLA_set(freq):

global XtalFreq,divider,df,denom

freq += df #df=周波数補正値

divider = int(900000000 / freq)

divider >> 1 #dividerは整数かつ偶数

divider << 1

PllFreq = divider * freq

mult = PllFreq // XtalFreq

l = PllFreq % XtalFreq

f = l * denom

num = f // XtalFreq

P1 = int(128 * (num / denom))

P1 = 128 * mult + P1 - 512

P2 = int(128 * (num / denom))

P2 = 128*num - denom * P2

P3 = denom

Si5351_write(MSNA_ADDR + 0,(P3 & 0x0000FF00) >> 8) #MSNA_P3[15:8]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 1,(P3 & 0x000000FF)) #MSNA_P3[7:0]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 2,(P1 & 0x00030000) >> 16) #MSNA_P1[17:16]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 3,(P1 & 0x0000FF00) >> 8) #MSNA_P1[15:8]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 4,(P1 & 0x000000FF)) #MSNA_P1[7:0]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 5,((P3 & 0x000F0000) >> 12) | ((P2 & 0X000F0000) >> 16))#MSNA_P3[19:16]MSNA_P2[19:16]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 6,(P2 & 0x0000FF00) >> 8) #MSNA_P2[15:8]

Si5351_write(MSNA_ADDR + 7,(P2 & 0x000000FF)) #MSNA_P2[7:0]

def MS0_set():

global divider

P1=128*divider-512

P2=0

P3=1

Si5351_write(MS0_ADDR + 0,(P3 & 0x0000FF00) >> 8) #MS0_P3[15:8]

Si5351_write(MS0_ADDR + 1,(P3 & 0x000000FF)) #MS0_P3[7:0]

Si5351_write(MS0_ADDR + 2,(P1 & 0x00030000) >> 16) #MS0_P1[17:16]

Si5351_write(MS0_ADDR + 3,(P1 & 0x0000FF00) >> 8) #MS0_P1[15:8]

Si5351_write(MS0_ADDR + 4,(P1 & 0x000000FF)) #MS0_P1[7:0]

Si5351_write(MS0_ADDR + 5,((P3 & 0x000F0000) >> 12) | ((P2 & 0X000F0000) >> 16))#MS0_P3[19:16]MS0_P2[19:16]

Si5351_write(MS0_ADDR + 6,(P2 & 0x0000FF00) >> 8) #MS0_P2[15:8]

Si5351_write(MS0_ADDR + 7,(P2 & 0x000000FF)) #MS0_P2[7:0 Si5351_init()

#周波数表示

def Freq_Disp(freq):

global old_fH,old_fM,old_fL

fre_txt = str(freq)

fH=fre_txt[0]

if fH != old_fH:

oled.fill_rect(28,16,8,8,0)

oled.show()

oled.text(fH,28,16)

oled.show()

old_fH=fH

fM=fre_txt[1:4]

if fM != old_fM:

oled.fill_rect(44,16,24,8,0)

oled.show()

oled.text(fM,44,16)

oled.show()

old_fM=fM

fL=fre_txt[4:]

if fL != old_fL:

oled.fill_rect(73,16,24,8,0)

oled.show()

oled.text(fL,76,16)

oled.show()

old_fL=fL

#STEP表示

def Step_Disp():

global step

oled.fill_rect(24,52,32,8,0)

oled.show()

if step == 10000:

oled.text(" 10K",24,52)

elif step == 1000:

oled.text(" 1K",24,52)

elif step == 100:

oled.text(" 100",24,52)

elif step == 10:

oled.text(" 10",24,52)

oled.show()

#STEP変更

def Step_Change():

global step

utime.sleep_ms(10)

if step == 10:

step = 10000

else:

step //= 10

Step_Disp()

while step_sw.value() == 0:

utime.sleep_ms(10)

#周波数変更

def Freq_Change():

global frequency

PLLA_set(frequency)

MS0_set()

Freq_Disp(frequency)

#回転方向判定

def hantei(p):

global curDat,befDat,count

global frequency,step

global f_Max,f_Min

curDat=pinA.value() + (pinB.value()<<1)

if curDat != befDat:

D = ((befDat<<1)^curDat)&3

if D<2:

count = count + 1

else:

count = count - 1

befDat = curDat

if count >= 3:

frequency += step

count=0

elif count <= -3:

frequency -= step

count=0

if frequency >= f_Max:

frequency = f_Max

if frequency <= f_Min:

frequency = f_Min

#周波数初期値設定

Si5351_init()

PLLA_set(frequency)

MS0_set()

#初期画面設定

oled.text("RP2 7MHz VFO",16,0)

oled.rect(24,12,80,16,1)

oled.text(" . .",28,16)

oled.text("STEP",24,40)

oled.text(" 10K",24,52)

oled.show()

Freq_Disp(frequency)

#ピン状態変化割込み設定

pinA.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING|Pin.IRQ_RISING,handler=hantei)

pinB.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING|Pin.IRQ_RISING,handler=hantei)

#loop

while True:

if step_sw.value() == 0:

Step_Change()

if frequency != frequency_old:

Freq_Change()

frequency_old = frequency

utime.sleep_ms(10)

--------------------------------------------------------------------------------------------

今回は、周波数を7MHzとしましたが、このプログラムで500KHz~150MHz の周波数を発生させることができます。