昨年末から取り組んでいたArduinoで動作するOZ1JHM CW decoderのプログラムをRaspberry Pi Picoに移植する作業が一応完了しました。

このCW解読器の心臓部であるGeortzel アルゴリズムによるCWトーン検出部は、

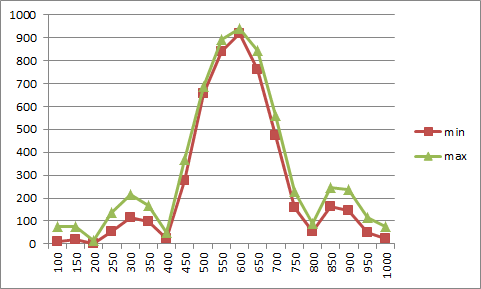

前の記事のテストでうまく動作させることができましたが、Raspberry Pi PicoのADCの分解能は16bitですので、ArduinoのADCの分解能10bitに合わせてADC0の読み取り値を右に6bitシフトしています。CW信号の短点と長点を判定するプログラムはOZ1JHMのまま使いましたが、モールス符号のデコードは、以前

micro:bitで試作したモールス符号解読器と同じアルゴリズムを使いました。

モールス信号は、スタートビットを1、短点を0、長点を1としてコード化しています。

例えば、Aは、・ーですから、スタートビットを先頭にして101となります。Bは、ー・・・ですから11000、Cはー・ー・ですから11010となります。各文字、記号をコード化し、小さい順にならべて、Oubunというリストを作り、受信したモールス符号をコード化しリストから対応した文字を取り出します。今回は、欧文のみのデコードとしました。

解読した文字は、I2Cインターフェース付きのLCD2004に表示します。最初ライブラリを利用してみたのですが、表示速度が遅いので、以前にテストした

I2C LCD1602用のスクリプトをLCD2004に対応させて使いました。

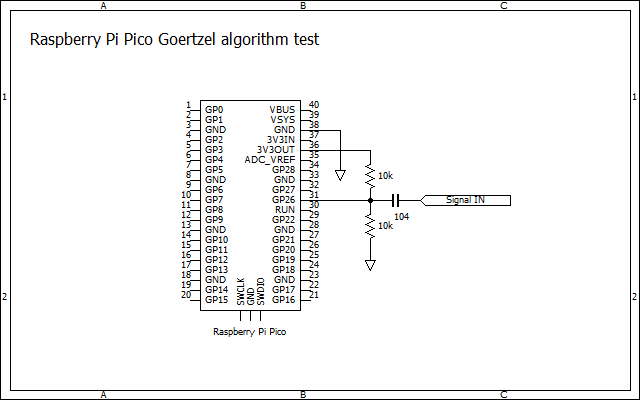

回路図です。CW信号は、GPIO26に加え、ADC0を使います。LCD2004は今回はレベル変換しないで、直接PicoにI2C接続しています。

スクリプトです。ちょっと長いのですが、掲載します。

-------------------------------------------------------------------------------------------

from machine import Pin,I2C,ADC

import utime

import math

i2c=I2C(1,sda=Pin(14),scl=Pin(15),freq=400000)

led=Pin(25,Pin.OUT)

a=ADC(0)

#character list

Oubun = ['*','*','E','T','I','A','N','M','S','U','R','W','D',

'K','G','O','H','V','F','*','L','*','P','J','B','X',

'C','Y','Z','Q','*','*','5','4','*','3','*','*','*',

'2','*','*','*','*','*','*','*','1','6','*','/','*',

'*','*','(','*','7','*','*','*','8','*','9','0']

Mcode=1

#LCD2004関係定義

LCD_addr=0x27

LCD_EN=0x04 #LCD Enable

LCD_BL=0x08 #Back Light

CMD=0x00 #command mode

CHR=0x01 #character mode

LINE1=0x80 #Line1 top address

LINE2=0xC0 #Line2 top address

LINE3=0x94 #Line3 top address

LINE4=0xD4 #Line4 top address

buf=bytearray(2)

colums=20

rows=4

lcdindex=0

line1=['','','','','','','','','','','','','','','','','','','','']

line2=['','','','','','','','','','','','','','','','','','','','']

#LCD2004表示関係関数

def LCD_write(bits,mode):

#High 4bits

data=(bits & 0xF0)|mode

buf[0]=data|LCD_EN|LCD_BL

buf[1]=data|LCD_BL

i2c.writeto(LCD_addr,buf)

utime.sleep_us(100)#wait 100us

#Low 4bits

data=((bits<<4)&0xF0)|mode

buf[0]=data|LCD_EN|LCD_BL

buf[1]=data|LCD_BL

i2c.writeto(LCD_addr,buf)

utime.sleep_us(100)#wait 100us

def LCD_init():

LCD_write(0x33,CMD)#8bit mode 0x03を2回送る

LCD_write(0x32,CMD)#8bit mode,4bit mode 0x02を送る

LCD_write(0x06,CMD)#Entry modeセット

LCD_write(0x0C,CMD)#表示ON,カーソルOFF,カーソル点滅OFF

LCD_write(0x28,CMD)#2桁表示,7ドットモード

LCD_write(0x01,CMD)#Display clear

utime.sleep_ms(2)#waite 2ms

def LCD_cursor(x,y):

if y==0:

LCD_write(LINE1+x,CMD)

if y==1:

LCD_write(LINE2+x,CMD)

if y==2:

LCD_write(LINE3+x,CMD)

if y==3:

LCD_write(LINE4+x,CMD)

def LCD_print(str):

for c in str:

LCD_write(ord(c),CHR)

def printchar(c):

global lcdindex

if lcdindex > colums-1:

lcdindex=0

if rows==4:

for i in range(colums):

LCD_cursor(i,rows-3)

LCD_print(line2[i])

line2[i]=line1[i]

for i in range(colums):

LCD_cursor(i,rows-2)

LCD_print(line1[i])

LCD_cursor(i,rows-1)

LCD_print(" ")

line1[lcdindex]=c

LCD_cursor(lcdindex,rows-1)

LCD_print(c)

lcdindex = lcdindex+1

#CW速度表示更新関数

def updateinfolinelcd():

global wpm

wpmtxt=str(wpm)

if wpm<10:

LCD_cursor(8,0)

LCD_print("0")

LCD_cursor(9,0)

LCD_print(wpmtxt)

LCD_cursor(10,0)

LCD_print(" WPM ")

else:

LCD_cursor(8,0)

LCD_print(wpmtxt)

LCD_cursor(10,0)

LCD_print(" WPM ")

#モールス符号解読と表示関数

def decode():

global Mcode,Oubun

if Mcode >1 and Mcode < 64:

c=Oubun[Mcode]

printchar(c)

elif Mcode==76:

printchar("?")

elif Mcode==85:

printchar(".")

elif Mcode==90:

printchar("@")

elif Mcode==97:

printchar("-")

elif Mcode==109:

printchar(")")

elif Mcode==115:

printchar(",")

elif Mcode==120:

printchar(":")

Mcode=1

#setup

LCD_init()

#Goertzel algprithm関係定義

Q1=0.0

Q2=0.0

sampling_freq=8928.0

target_freq=558.0

n=48.0

testData=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

Pi=3.14159265

magnitude=100.0

magnitudelimit=100

magnitudelimit_low=100

realstate=0#LOW

realstatebefore=0#LOW

#Basic goertzel Calcuration

k=int(0.5+(n*target_freq)/sampling_freq)

omega=(2.0*Pi*k)/n

sine=math.sin(omega)

cosine=math.cos(omega)

coeff=2.0*cosine

#noise blanker関係定義

nbtime=6 #ms

starttimehigh=0

highduration=0

lasthighduration=0

hightimesavg=0

lowtimesavg=0

starttimelow=0

lowduration=0

laststarttime=0

stop=0

wpm=0

filteredstate=0#LOW

filteredstatebefore=0#LOW

#main loop

while True:

for i in range(n):

testData[i]=a.read_u16()>>6

utime.sleep_us(60)

for i in range(n):

Q0=coeff*Q1-Q2+testData[i]

Q2=Q1

Q1=Q0

magnitudeSquared=(Q1*Q1)+(Q2*Q2)-Q1*Q2*coeff

magnitude=math.sqrt(magnitudeSquared)

Q1=0.0

Q2=0.0

#set the magnitudelimit automatic

if magnitude > magnitudelimit_low:

magnitudelimit = magnitudelimit + ((magnitude - magnitudelimit)/6)

if magnitudelimit < magnitudelimit_low:

magnitudelimit = magnitudelimit_low

#check for the magnitude

if magnitude > magnitudelimit*0.6:

realstate=1#HIGH

else:

realstate=0#LOW

#noise blanker

if realstate != realstatebefore:

laststarttime = utime.ticks_ms()

if (utime.ticks_ms()-laststarttime) > nbtime:

if realstate != filteredstate:

filteredstate = realstate

#duration high and low

if filteredstate != filteredstatebefore:

if filteredstate == 1:#HIGH

starttimehigh = utime.ticks_ms()

lowduration = utime.ticks_ms() - starttimelow

if filteredstate ==0:#LOW

starttimelow = utime.ticks_ms()

highduration = utime.ticks_ms() - starttimehigh

if highduration < (2*hightimesavg) or hightimesavg == 0:

hightimesavg = (highduration + hightimesavg + hightimesavg)/3

if highduration > (5*hightimesavg):

hightimesavg = highduration + hightimesavg

#check baud dot dash

if filteredstate != filteredstatebefore:

stop = 0#LOW

if filteredstate == 0:#LOW

if highduration < (hightimesavg*2) and highduration > (hightimesavg*0.6):

Mcode =Mcode<< 1

if highduration > (hightimesavg*2) and highduration < (hightimesavg*6):

Mcode =(Mcode<<1) + 1

wpm = int((wpm + (1200/((highduration)/3)))/2 + 0.5)

if filteredstate == 1:#HIGH

lacktime = 1.0

if wpm > 25:

lacktime = 1.0

if wpm > 30:

lacktime = 1.2

if wpm > 35:

lacktime = 1.5

if lowduration > hightimesavg*(2*lacktime): #and lowduration < hightimesavg*(5*lacktime):#letter space

decode()

if lowduration >= hightimesavg*(5*lacktime):#word space

# decode()

printchar(" ")

#no more letters

if utime.ticks_ms() - starttimelow > (highduration*6) and stop == 0:

decode()

stop = 1

#LED表示

if filteredstate == 1:

led.value(1)

else:

led.value(0)

#the end of main loop clean up

updateinfolinelcd()

realstatebefore = realstate

tasthighduration = highduration

filteredstatebefore = filteredstate

-------------------------------------------------------------------------------------------

動作テストをCW練習ソフトCWTW-Proを使って行いました。

CWTW-Proの設定画面です。周波数は、587HzとOZ1JHM CW decoderのCWトーン検出の中心周波数に近い値としました。

CWTW-Proから速度50字/分=10WPMのモールス符号を送出して、デコードしてみます。アルファベットに数字と記号を含めて送出してみました。

ブレッドボードとデコード結果です。

速度は、10WPMと妥当な値を表示しました。デコードは、最初の一文字はうまくデコードできませんでしたが、2文字目からは、OKです。ただし、BTや'(アポストロフィ)、"(ダブルクォーテーション)はデコードできません。

一応Raspberry Pi PicoでCWデコーダができました。スクリプトの改良で和文もデコードできるようになります。