東京湾最奥の浅瀬・干潟「三番瀬」の猫実(ねこざね)川河口域に、意外なことに、天然のマガキが集まってできた「カキ礁」があるのをご存じだろうか。「三番瀬市民調査の会」(青山一代表)の現地調査が10日実施され、同行したカキ礁研究の第一人者、鎮西清高・京大名誉教授は「カキはほとんど生きており、圧倒される光景」と高く評価した。かつて「ヘドロの海」ともいわれたことのある海域に、カキ礁を中心とした多様な生物の暮らしが広がっていた。

千葉県市川市塩浜三の護岸から約五百メートルの沖合にカキ礁は広がる。午前九時半ごろ、猫実川河口からボートで出発、周辺の浅瀬に上陸した。

引き潮とともに姿を現すカキ礁は岩場のようにも見える。不規則な形の塊は、最大長約百二十メートル、最大幅約四十八メートルで、面積は約五千平方メートルにもなる。一平方メートル当たりに千個余りのカキが生息しているという。

カキ殻が重なり塔のように突き出た場所がいくつもある。最も高いものは約五十センチ。鎮西さんは「高層マンションみたいなもの。何年もかけてできているから壊さないように」と注意する。

カキ礁内のくぼみにできる潮だまりは乾燥が苦手な生物のすみか。ウミウシが産卵に来ることもあるという。ゴツゴツしたカキ殻の表面やすき間に、さまざまな生物が付着したり、隠れたりすることができる。

周囲の砂地にはアナジャコの住む穴が無数にある。浅くなった海水は透明。砂を掘ってもヘドロのにおいはしない。カキ殻の間に希少な二枚貝ウネナシトマヤガイがいた。カニやエビ類、稚魚などはすぐに見つかる。

鎮西さんは「数十年か百年以上かけてこの大きさになったと考えられる。東京湾に残る最後のカキ礁ではないか。カキやほかの生物が支え合って生きている姿を多くの子どもたちに見せたいと感じた」と話した。

市民調査の会によると、大きな塊だけに存在は知られていたが、ほとんどのカキが生きていると分かったのは数年前に調査を始めてからだという。護岸に戻った午後二時ごろ、満ちてくる潮でカキ礁の姿は既に見えなくなっていた。

三番瀬の保全や再生のあり方を話し合うため設置された県主催の「三番瀬再生計画検討会議」の議論では、猫実川河口域の現状認識が論点の一つになった。

海岸線がほぼ直角に折れるこの海域は潮の流れが悪くなり、環境が悪化していると指摘された。地形を変えるなどして、潮通りを良くするよう求める意見は今もある。

老朽化している市川市側の護岸は、海側に砂や石を盛って傾斜を付けた護岸に改修する案が検討されており、この海域に与える影響が心配されている。

調査に同行した江戸川大の吉田正人助教授(保全生態学・環境教育)は「海水もきれいで生物の浄化能力が作用している。砂の質などが悪くなるのは限られた場所で、夏の限られた時期だけだろう」と指摘した。

市民調査の会の青山代表は「この海域の自然は過小評価されてきただけではないか。豊かな生態系を多くの人に知ってもらい、人の手を加えずにこのまま残したい」と訴えている。

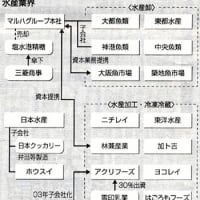

写真は、三番瀬の猫実川(右奥)河口近くに広がるカキ礁(左下)

東京新聞 2005年4月13日

Link

千葉県市川市塩浜三の護岸から約五百メートルの沖合にカキ礁は広がる。午前九時半ごろ、猫実川河口からボートで出発、周辺の浅瀬に上陸した。

引き潮とともに姿を現すカキ礁は岩場のようにも見える。不規則な形の塊は、最大長約百二十メートル、最大幅約四十八メートルで、面積は約五千平方メートルにもなる。一平方メートル当たりに千個余りのカキが生息しているという。

カキ殻が重なり塔のように突き出た場所がいくつもある。最も高いものは約五十センチ。鎮西さんは「高層マンションみたいなもの。何年もかけてできているから壊さないように」と注意する。

カキ礁内のくぼみにできる潮だまりは乾燥が苦手な生物のすみか。ウミウシが産卵に来ることもあるという。ゴツゴツしたカキ殻の表面やすき間に、さまざまな生物が付着したり、隠れたりすることができる。

周囲の砂地にはアナジャコの住む穴が無数にある。浅くなった海水は透明。砂を掘ってもヘドロのにおいはしない。カキ殻の間に希少な二枚貝ウネナシトマヤガイがいた。カニやエビ類、稚魚などはすぐに見つかる。

鎮西さんは「数十年か百年以上かけてこの大きさになったと考えられる。東京湾に残る最後のカキ礁ではないか。カキやほかの生物が支え合って生きている姿を多くの子どもたちに見せたいと感じた」と話した。

市民調査の会によると、大きな塊だけに存在は知られていたが、ほとんどのカキが生きていると分かったのは数年前に調査を始めてからだという。護岸に戻った午後二時ごろ、満ちてくる潮でカキ礁の姿は既に見えなくなっていた。

三番瀬の保全や再生のあり方を話し合うため設置された県主催の「三番瀬再生計画検討会議」の議論では、猫実川河口域の現状認識が論点の一つになった。

海岸線がほぼ直角に折れるこの海域は潮の流れが悪くなり、環境が悪化していると指摘された。地形を変えるなどして、潮通りを良くするよう求める意見は今もある。

老朽化している市川市側の護岸は、海側に砂や石を盛って傾斜を付けた護岸に改修する案が検討されており、この海域に与える影響が心配されている。

調査に同行した江戸川大の吉田正人助教授(保全生態学・環境教育)は「海水もきれいで生物の浄化能力が作用している。砂の質などが悪くなるのは限られた場所で、夏の限られた時期だけだろう」と指摘した。

市民調査の会の青山代表は「この海域の自然は過小評価されてきただけではないか。豊かな生態系を多くの人に知ってもらい、人の手を加えずにこのまま残したい」と訴えている。

写真は、三番瀬の猫実川(右奥)河口近くに広がるカキ礁(左下)

東京新聞 2005年4月13日

Link