藤井聡太名人が初防衛に“王手” 史上初「羽田空港対局」で豊島将之九段に勝利し上昇気流の3連勝!/将棋・名人戦七番勝負第3局(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース

藤井聡太名人が初防衛に“王手” 史上初「羽田空港対局」で豊島将之九段に勝利し上昇気流の3連勝!/将棋・名人戦七番勝負第3局

5/9(木) 17:43配信

ABEMA TIMES

藤井聡太名人

将棋の藤井聡太名人(竜王、王位、叡王、王座、棋王、王将、棋聖、21)に豊島将之九段(34)が挑戦する第82期名人戦七番勝負第3局が5月8・9の両日、東京都大田区の「羽田空港第1ターミナル」で指され、藤井名人が95手で勝利した。シリーズ成績は藤井名人の3勝0敗となり、初防衛まであと1勝に迫った。注目の第4局は、5月18・19日、大分県別府市の「割烹旅館もみや」で指される。

【映像】芸術点高い!藤井名人と豊島九段が選んだ“羽田対局”スイーツ

藤井名人が初防衛への上昇気流に乗り、3連勝を飾った。史上初、羽田空港第1ターミナルで行われた第3局は、後手の豊島九段が雁木を志向。先手の藤井名人は急戦を仕掛けていった。

じっくりとした戦いの中で、藤井名人は飛車と銀との連携から棒銀戦法を採用。1日目の封じ手とした端角から後手の急所を射抜き、リードを拡大させていった。持ち時間の消費とともに苦戦を強いられることとなった豊島九段も、簡単に崩れるわけにはいかない。受けの技術を駆使して反撃への道を模索したものの、形勢を押し戻すには至らず。藤井名人が加速度的に優勢を築き、快勝を飾った。

藤井名人は、「序盤は激しくなりそうな形でしたが、中盤に駒組みに戻るようなところもあり、判断の難しい一局だったかなと思います。その辺りを振り返って、第4局はすぐにあるのでしっかり準備していきたい」とコメント。また、羽田空港での対局については、「対局室からも飛行機の離着陸の様子がよく見えて、そういった景色を眺めてリフレッシュすることも多かった。良い環境の中で対局することができたのかなと思っています」と振り返っていた。

この結果、シリーズ成績は藤井名人の3勝0敗。初の防衛に向けて着実に星を集めている。しかし、同時並行して行われている叡王戦五番勝負では1勝2敗とカド番に追い込まれており、藤井名人が今後どのような戦いぶりを見せるのか、引き続き目が離せない。

次戦で藤井名人が防衛を決めるのか、挑戦者の豊島九段が5期ぶりの復位へ向けて望みをつなぐのか。注目の第4局は、5月18・19日、大分県別府市の「割烹旅館もみや」で指される。

(ABEMA/将棋チャンネルより)

5/9(木) 17:43配信

ABEMA TIMES

藤井聡太名人

将棋の藤井聡太名人(竜王、王位、叡王、王座、棋王、王将、棋聖、21)に豊島将之九段(34)が挑戦する第82期名人戦七番勝負第3局が5月8・9の両日、東京都大田区の「羽田空港第1ターミナル」で指され、藤井名人が95手で勝利した。シリーズ成績は藤井名人の3勝0敗となり、初防衛まであと1勝に迫った。注目の第4局は、5月18・19日、大分県別府市の「割烹旅館もみや」で指される。

【映像】芸術点高い!藤井名人と豊島九段が選んだ“羽田対局”スイーツ

藤井名人が初防衛への上昇気流に乗り、3連勝を飾った。史上初、羽田空港第1ターミナルで行われた第3局は、後手の豊島九段が雁木を志向。先手の藤井名人は急戦を仕掛けていった。

じっくりとした戦いの中で、藤井名人は飛車と銀との連携から棒銀戦法を採用。1日目の封じ手とした端角から後手の急所を射抜き、リードを拡大させていった。持ち時間の消費とともに苦戦を強いられることとなった豊島九段も、簡単に崩れるわけにはいかない。受けの技術を駆使して反撃への道を模索したものの、形勢を押し戻すには至らず。藤井名人が加速度的に優勢を築き、快勝を飾った。

藤井名人は、「序盤は激しくなりそうな形でしたが、中盤に駒組みに戻るようなところもあり、判断の難しい一局だったかなと思います。その辺りを振り返って、第4局はすぐにあるのでしっかり準備していきたい」とコメント。また、羽田空港での対局については、「対局室からも飛行機の離着陸の様子がよく見えて、そういった景色を眺めてリフレッシュすることも多かった。良い環境の中で対局することができたのかなと思っています」と振り返っていた。

この結果、シリーズ成績は藤井名人の3勝0敗。初の防衛に向けて着実に星を集めている。しかし、同時並行して行われている叡王戦五番勝負では1勝2敗とカド番に追い込まれており、藤井名人が今後どのような戦いぶりを見せるのか、引き続き目が離せない。

次戦で藤井名人が防衛を決めるのか、挑戦者の豊島九段が5期ぶりの復位へ向けて望みをつなぐのか。注目の第4局は、5月18・19日、大分県別府市の「割烹旅館もみや」で指される。

(ABEMA/将棋チャンネルより)

生命はRNAから始まった>RNAワールド仮説

圧倒的人気を誇るこのシナリオには、困った問題があります。生命が存在しない原始の地球でRNAの材料が正しくつながり「完成品」となる確率は、かぎりなくゼロに近いのです。ならば、生命はなぜできたのでしょうか?

この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。今回から数回にわたって、本書から読みどころをご紹介していきます。

今回は考察の原点となるダーウィンの進化論と、その後の「生命はどこから生まれたか」議論の変遷を見ていきます。

*本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

ダーウィンのオリジナル概念ではなかった「進化」

1859年、チャールズ・ダーウィン(1809〜1882)は、ジョン・マレー出版社から『自然選択という手段、または生存闘争の中で好ましいとされる種が保存されることによる種の起原について』という長いタイトルの本を出版しました。これが、今日の生物進化学の基礎を築いた、『種の起源』という名で知られている著作の正式な書名です(「起“源”」ではなく「起“原”」と訳されました)。

実は「進化」という概念自体は、ダーウィン以前にもありました。たとえば、彼の祖父のエラズマス・ダーウィン(1731〜1802)は、生物学に進化(evolution)という言葉を持ちこんでいました。また、フランスの博物学者ジャン=バティスト・ラマルク(1744〜1829)は、キリンの首は高いところの葉を食べようとして伸びた、といった「用不用説」と呼ばれる考え方で進化を説明しようとしていました。

ダーウィンは初め、医者である父のあとを継ぐためエジンバラ大学に進学しましたが、医学学には向かずに退学し、牧師になるべくケンブリッジ大学に進みました。そして卒業後、恩師から、船で世界を一周する旅に誘われました。これが彼の人生を変える旅となりました。

1831〜1836年、ダーウィンを乗せたビーグル号は世界のさまざまな土地に立ち寄りましたが、とりわけ1835年に訪れたガラパゴス諸島での観察が、のちに彼が発表する進化論のベースになりました。

その頃のヨーロッパでは、キリスト教の教えにもとづく「デザイン論」が優勢でした。地球上のさまざまな生物たちは、創造主である神によって、うまく生きられるようにデザインされたとするものです。これは、前述したアリストテレス哲学とキリスト教の教義とが融合した結果、広まった考え方でした。

しかし、ダーウィンはビーグル号での航海で得たさまざまな標本や、観察の経験をもとにデザイン論を捨て、新たに自然選択にもとづく進化論を構築していきました。

その作業には長い年月がかかりましたが、1858年、イギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823〜1913)からの手紙で、彼が似たような考えを持っていることを知って発表を急ぎ、その年にリンネ学会において自身の論文とウォレスの論文を並べて発表し、翌1859年に、いわゆる『種の起原』の出版にこぎつけたのです。

『種の起原』は、世界は神が創造したとする創造説と進化論との間で大論争を引き起こしましたが、“ダーウィンの番犬”と呼ばれたトマス・ヘンリー・ハクスリー(1825〜1895)の援護もあり、進化論が徐々に認知されていきました。

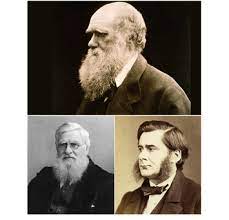

【写真】チャールズ・ダーウィン、アルフレッド・ラッセル・ウォレス、トーマス・ヘンリー・ハクスリ

この難題を「神の仕業」とせず合理的に考えるために、著者が提唱するのが「生命起源」のセカンド・オピニオン。そのスリリングな解釈をわかりやすくまとめたのが、アストロバイオロジーの第一人者として知られる小林憲正氏の『生命と非生命のあいだ』です。今回から数回にわたって、本書から読みどころをご紹介していきます。

今回は考察の原点となるダーウィンの進化論と、その後の「生命はどこから生まれたか」議論の変遷を見ていきます。

*本記事は、『生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

ダーウィンのオリジナル概念ではなかった「進化」

1859年、チャールズ・ダーウィン(1809〜1882)は、ジョン・マレー出版社から『自然選択という手段、または生存闘争の中で好ましいとされる種が保存されることによる種の起原について』という長いタイトルの本を出版しました。これが、今日の生物進化学の基礎を築いた、『種の起源』という名で知られている著作の正式な書名です(「起“源”」ではなく「起“原”」と訳されました)。

実は「進化」という概念自体は、ダーウィン以前にもありました。たとえば、彼の祖父のエラズマス・ダーウィン(1731〜1802)は、生物学に進化(evolution)という言葉を持ちこんでいました。また、フランスの博物学者ジャン=バティスト・ラマルク(1744〜1829)は、キリンの首は高いところの葉を食べようとして伸びた、といった「用不用説」と呼ばれる考え方で進化を説明しようとしていました。

ダーウィンは初め、医者である父のあとを継ぐためエジンバラ大学に進学しましたが、医学学には向かずに退学し、牧師になるべくケンブリッジ大学に進みました。そして卒業後、恩師から、船で世界を一周する旅に誘われました。これが彼の人生を変える旅となりました。

1831〜1836年、ダーウィンを乗せたビーグル号は世界のさまざまな土地に立ち寄りましたが、とりわけ1835年に訪れたガラパゴス諸島での観察が、のちに彼が発表する進化論のベースになりました。

その頃のヨーロッパでは、キリスト教の教えにもとづく「デザイン論」が優勢でした。地球上のさまざまな生物たちは、創造主である神によって、うまく生きられるようにデザインされたとするものです。これは、前述したアリストテレス哲学とキリスト教の教義とが融合した結果、広まった考え方でした。

しかし、ダーウィンはビーグル号での航海で得たさまざまな標本や、観察の経験をもとにデザイン論を捨て、新たに自然選択にもとづく進化論を構築していきました。

その作業には長い年月がかかりましたが、1858年、イギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823〜1913)からの手紙で、彼が似たような考えを持っていることを知って発表を急ぎ、その年にリンネ学会において自身の論文とウォレスの論文を並べて発表し、翌1859年に、いわゆる『種の起原』の出版にこぎつけたのです。

『種の起原』は、世界は神が創造したとする創造説と進化論との間で大論争を引き起こしましたが、“ダーウィンの番犬”と呼ばれたトマス・ヘンリー・ハクスリー(1825〜1895)の援護もあり、進化論が徐々に認知されていきました。

【写真】チャールズ・ダーウィン、アルフレッド・ラッセル・ウォレス、トーマス・ヘンリー・ハクスリ

ダーウィンの進化論が生んだ「新たな問題」

すると、新たな問題が生じました。進化論では、ある生物種は別の生物種から進化することにより誕生します。これをずっと過去に遡っていくと、最初の生物にたどり着きます。では、その生物はどのようにして誕生したのでしょうか?

この問題に対して、ダーウィンは1871年に、友人の植物学者ジョセフ・ダルトン・フッカー(1817〜1911)宛ての手紙の中で、こう書いています。

「もし(ああ、何とありそうもない「もし」なのでしょう)さまざまな種類のアンモニアやリン酸塩が溶けた温かい小さな池に、光や熱や電気などが加えられたとしたら、タンパク質分子が化学的に合成され、より複雑なものへと変化したでしょう。今日ではそのような物質はすぐに食べ尽くされてしまうでしょうが、生命が誕生する前では、そうはならなかったでしょう」

今日の目から見てもなかなかいい線をいっているように見えますが、その後、ダーウィンはこの考えをさらに進めてはいないようです。ここに「生命はどのようにして誕生したのか」、つまり「生命の起源」という科学上の新たな問いが誕生したのです。

「パンスペルミア説」の登場

最初の生命は生物進化によっては誕生できないので、自然発生したと考えるしかありません。しかし、自然発生は、パストゥールの有名な「白鳥の首フラスコ」(空気は入るけれど微生物は入らないようにすに考案した実験装置)」を使った実験によって、否定されています。地球上では生命の自然発生ができないのならば、生命は地球外から持ちこまれたのではないか?

このように生命の起源を地球外に求めようと考える科学者たちが現れました。その中には大物科学者も含まれていて、熱力学第二法則で知られる英国の物理学者ウィリアム・トムソン(ケルヴィン卿、1824〜1907)もその一人でした。トムソンは1871年に英国協会で「生命の種が隕石によってもたらされた」という考えを述べています。

Fullscreen button

【写真】ウィリアム・トムソンとスヴァンテ・アレニウス(

20世紀が始まってまもない1903年、スウェーデンの物理化学者スヴァンテ・アレニウス(1859〜1927)は、『Die Umschau』という雑誌に「宇宙における生命の分布」という論文を発表しました。そこで彼は、宇宙空間には生命の種(sperma)があまねく(pan)存在しており、それらが光の圧力によって移動して地球にたどり着き、地球生命のもとになったと述べて、「パンスペルミア」という言葉を用いました。

アレニウスは高校の教科書にも名前が載るほど有名な物理化学者であり、同じ年にノーベル化学賞を受賞しています。今日でもパンスペルミアというと必ずアレニウスの名前が引用されるなど、生命の地球外起源説の代表とされています。

パンスペルミア説への批判としては、まず、生命の種が過酷な宇宙空間で長時間生きつづけるのが困難と考えられることがあります。しかし現在では、生物の惑星間移動の可能性が実験などで検証されていて、この点からはパンスペルミアは一概に否定できなくなりました。

第二の批判は、その宇宙から来た「生命の種」がどのようにしてつくられたかについては、何も答えていないことです。つまり、問題を先送りしているにすぎないというわけです。こちらは「生命の起源」を議論するうえでは致命的といえますね。

* * *

このように「進化」という考え方が認知された結果、その原点にある「生命の起源」という問題につきあたりました。そこから、「生命の種」がどのようにしてつくられたか、そして、生命と非生命の違いとは何か、という問題も生じてきてきたのです。

続いて、近代における生命論の変遷の後半を見てみましょう。舞台は、19世紀から20世紀へと移っていきます。

生命と非生命のあいだ 地球で「奇跡」は起きたのか

生命はどこから生命なのか? 非生命と何が違うのか? 生命科学究極のテーマに、アストロバイオロジーの先駆者が迫る!

高齢者に「性感染症」が拡大、シニア世代のセックスをタブー視せず対策は急務に (msn.com)

高齢者に「性感染症」が拡大、シニア世代のセックスをタブー視せず対策は急務に

© ニューズウィーク日本版

経験のおかげでシニア世代の性は充実したものになることが多いが DIAMOND DOGS/ISTOCK

<梅毒や淋病が熟年層の間で急増。背景に離婚率の上昇、コンドームの不使用、シニア向けデートアプリ、予防医学やライフスタイル向上、性的機能障害への治療薬の普及...>

アメリカの高齢者の間で、性感染症患者数が10年前と比べて2倍に増えている──そんな事実が新たな研究で明らかになった。

© ニューズウィーク日本版

経験のおかげでシニア世代の性は充実したものになることが多いが DIAMOND DOGS/ISTOCK

<梅毒や淋病が熟年層の間で急増。背景に離婚率の上昇、コンドームの不使用、シニア向けデートアプリ、予防医学やライフスタイル向上、性的機能障害への治療薬の普及...>

アメリカの高齢者の間で、性感染症患者数が10年前と比べて2倍に増えている──そんな事実が新たな研究で明らかになった。

4月末にスペインで開催された第34回欧州臨床微生物感染症学会議に合わせて事前発表された研究によれば、淋病(りんびょう)や梅毒、尖圭(せんけい)コンジローマの感染報告数がベビーブーム世代で増えており、対策が急務だという。

問題の大きさを考えれば、シニア層が性感染症を気軽に話題にできるようにすることも必要だと強調する。

米疾病対策センター(CDC)によれば、55歳以上人口の性感染症罹患数はこの約10年間で倍増している。

「離婚率の上昇、避妊が不要になったことによるコンドームの不使用、性的機能障害治療薬の普及、シニア向け居住施設での集団生活やデートアプリの利用増」が理由として考えられると、研究発表者であるワルシャワ医科大学のユスティナ・コバルスカ教授は声明で指摘している。

「データには、実際の規模が反映されていない可能性もある。50歳以上の熟年層は性関連の医療サービスへのアクセスが限られ、当人側と医療関係者の双方が(罹患に付きまとう)汚名や気恥ずかしさを避けようとする。そのため、高齢者は性感染症について専門家に相談したがらない」

淋病罹患率を見ると、2015年は10万人当たり15人だったが、19年には10万人当たり57人に増加した。淋病は、放置すれば深刻な健康問題につながりかねないが、適切な治療によって完治が可能だ。

多くの性感染症は投薬によって効果的に治療できる。言い換えれば、重要なのは病気に対する理解だ。

高リスクなのは「寡夫」

高齢者の性的活動に関する誤解も感染増加の一因だ。セックスや親密な関係の重要性が認識されていないと、コバルスカは述べている。

「年を取れば性と無縁になるわけではない。実際には、予防医学やライフスタイル向上のおかげで、健康な生活やセックスをより長く楽しめるようになっている」

「多くの場合、経験や性の現実認識のおかげで、セックスライフがより充実する。ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』の(登場人物の1人)サマンサ・ジョーンズのように、年上層のセクシュアリティーに対する思い込みを覆すロールモデルが必要だ」

実際、複数の先行研究が示しているように、50歳以上の層は性的欲望の度合いや性行為の頻度がより高く、性的パートナーの数もより多い。

67~99歳のカップル42万790組を対象にしたアメリカの研究では、性感染症罹患は配偶者と死別した人の間でより目立った。だが、これは男性に限った現象だ。

「こうした研究結果は、特に男性高齢者の間でリスクの高い性的活動が当たり前になっていることを示している」と、コバルスカは指摘する。

「世界の60歳以上人口は2050年までに倍増する見込みで、性的活動を強化する薬が普及している。医療関係者はシニア世代の性的懸念について語り合い、高齢者向け医療に性の健康を組み込むことに積極的になるべきだ」

ロビン・ホワイト(自然・環境担当)