コロンブスがアメリカ大陸を発見した2年後の1494年、ローマ教皇アレクサンデル6世によってスペインとポルトガルの間に「トルデシリャス条約」が結ばれ、西経46度37分を分界線としてそこから東で新たに発見された土地はポルトガルに、西で発見された土地はスペインに権利が与えられることが決まりました。

新たに発見された中米や南米の東部を除くすべての土地は、分界線の西側であったため、征服した土地と住民のすべてがスペイン国王に属することになりました。現在のブラジルの東部にあたる区域は分界線の東側にあり、1500年にペドロ・アルヴァレス・カブラルがスペイン人より先に到達したため、ポルトガルに属することになりました。

スペインのパシフィカドール(鎮定者)による中米、南米の征服は残忍きわまるものになります。

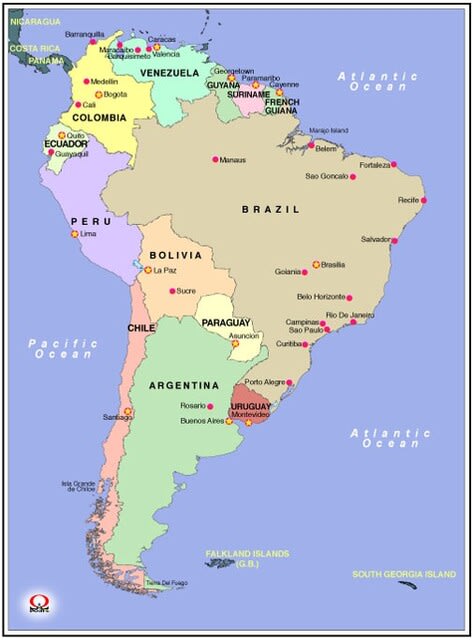

南米大陸の国別の現状

ヨーロッパ人が初めて南米と接触したのは1498年のコロンブスの第3回航海で、現ベネズエラでした。翌1499年スペイン人のアロンソ・デ・オヘダとイタリア人のアメリゴ・ヴェスプッチが内陸部を探検し1526年にクマナが建設されましたが、ベネズエラの征服は遅れて、1567年ディエゴ・デ・ロサーダが先住民の首長グアイカイプーロとの戦いの最中にサンティアゴ・デ・レオン・デ・カラカスを建設し、1568年グアイカイプーロが敗死して植民地化されました。

南米では15世紀半ばからインカが中央アンデスに大帝国を築いていましたが、現コロンビアの地ではチブチャ系の諸部族が首長制国家を築き、南緯40度以南のパタゴニアではマプチェ族の首長国が相互に競い合いながらも、インカ帝国と激しい戦いを繰り広げていました。

1510年現コロンビアに南アメリカ初のヨーロッパ人による恒久的な植民都市サンタ・マリア・ラ・アンティグア・デル・ダリエンが建設されました。ゴンサロ・ヒメネス・デ・ケサーダは、エル・ドラードの黄金郷伝説を聞き伝えてオリノコ川流域の探検を続け、現コロンビアに存在したムイスカ人王国を征服して1538年に首都バカタの跡にサンタフェ・デ・ボゴタを建設し、1539年にスペイン国王からヌエバ・グラナダ王国元帥の称号を授けられます。

ゴンサロ・ヒメネス・デ・ケサーダ

1533年セバスティアン・デ・ベナルカサールは、現エクアドルのカニャーリ人と同盟してインカ帝国の将軍ルミニャウイと戦い、翌1534年に現エクアドルを征服しサン・フランシスコ・デ・キトを建設しました。

セバスティアン・デ・ベナルカサール

1526年フランシスコ・ピサロとディエゴ・デ・アルマグロは現ペルーの探検中にインカ帝国の存在を知り、大いなる財宝に満ちた土地に到達したと確信したピサロは1529年の遠征の後に一旦スペインに帰国し、スペイン王カルロス1世から「ペルー王国」征服の許可を得ます。

フランシスコ・ピサロ

1527年インカ帝国では皇帝ワイナ・カパックが死去、1529年から1532年にかけて二人の息子のワスカルとアタワルパとの間で内戦が続き、ピサロがペルーに戻った1532年にはコロンビアを通じて伝染した天然痘のため、インカ帝国は僅か数年で人口の半数以上を失い弱体化していました。

168名の兵士と大砲1門、馬27頭の兵力にしか過ぎなかったピサロ隊は、実戦経験を積み、戦術的にもインカ軍より優勢でしたが、インカ帝国の統治を断ち切りたい反インカ勢力の応援を味方につけました。

1532年7月にペルー最初の植民都市ピウラが建設され、ピサロはエルナンド・デ・ソトを内陸部の探検に送り出します。ソトはワスカルとの内戦に勝利し、8万人の兵とともにカハマルカで休息中の皇帝アタワルパと知り合い、アタワルパの招きを土産に帰還しました。

兵168人と共にカハマルカに向かったピサロは、ソトとドミニコ会修道士バルベルデ神父、現地人通訳をアタワルパの元へ送ります。バルベルデ神父はアタワルパに皇帝と臣民のキリスト教への改宗を要求し、拒否すればキリスト教会とスペインの敵になると伝えますが、アタワルパは「誰の属国にもならない」とスペイン人の駐留を拒否します。

1532年11月16日アタワルパがどんな権威で改宗を迫るのか神父に尋ねたところ、神父は聖書を皇帝に示して、この中の言葉に由来する権威だと答えました。文字を知らない皇帝は聖書を手に取って改め「これはなにも喋らない」と地面に放り投げます。

このことがスペイン人に絶好の口実を与え「神に対する冒涜だ」と神父が叫ぶと、アタワルパ軍に対する奇襲をあらかじめ準備していたスペイン人が射撃を開始し、少数の供しか連れていなかったアタワルパは輿から引き摺り下ろされて人質となります。

アタワルパは身代金として彼が幽閉されていた大部屋1杯分の金と2杯分の銀を差出しましたが、ピサロはアタワルパを解放せず翌1533年に処刑し、1534年にマンコ・インカ・ユパンキをマンコ2世として傀儡皇帝に据え、3月にインカ帝国の首都クスコに入ったピサロは、スペインの伝統に則って新たなクスコ市街を建設しました。

ピサロは1535年には太平洋岸にリマを建設しましたが、1536年マンコ2世が数万人を動員して反乱を起こしクスコを取り返しますが再びスペイン人に奪還されて、ビルカバンバに逃れたマンコ2世は1537年ウルバンバ川流域にインカ政権を建てます。

1535年アルマグロはインカ人数千人を連れてチリにたどり着きましたが、黄金を発見できないまま1537年クスコに帰還し、ピサロと対立して内戦に発展、ピサロが勝って1538年アルマグロは処刑されます。

同年ピサロは弟のゴンサーロ・ピサロをティティカカ湖の東へ遠征させ、インディオの首長アヤビリを破って現ボリビア地域を征服しました。この地はアルト・ペルーと呼ばれ、1540年にはチュキサカが建設され、1548年にはアロンソ・デ・メンドーサによってヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・パスが建設されました。

フランシスコ・ピサロのペルー支配は確立したように見えましたが、1541年ピサロがアルマグロ派の残党に暗殺され、1542年スペインのカルロス1世はペルー副王領を設定して副王バカ・デ・カストロを派遣し、ゴンサーロ・ピサロも処刑されました。

1549年エンコミエンダ(植民地住民支配制度)の再配分が行なわれ、リマがペルー副王領の首都に選ばれ、リマはラテンアメリカ諸国の独立までスペインによる南アメリカ支配の中心地となります。

ビルカバンバに撤退したマンコ2世は1545年に死去し、その後インカとスペイン人との間では宥和政策が続きましたが、1571年に即位したトゥパク・アマルーは1572年ペルー副王フランシスコ・デ・トレドに捕らえられて処刑され、インカ帝国は歴史の幕を閉じました。

最後のインカ皇帝トゥパク・アマルー

1540年ペドロ・デ・バルディビアがチリに遠征を開始し、ペルーから南下してスペインのような地中海性気候の地域に入り、翌1541年2月にピクンチェ人の協力によってサンティアゴ・デ・チレを建設しました。

ペドロ・デ・バルディビア

1549年にチリに戻ったバルディビアはラ・セレナ、1550年にコンセプシオンを建設しましたが、1552年コンセプシオン周辺で金が発見され、スペイン人が採掘に動き出すとマプーチェ人が激しく抵抗します。

かつて捕虜としてバルディビアの馬丁をしていたマプーチェ人のラウタロが脱走し、マプーチェ人をまとめて戦いを挑み、乗馬を覚え、スペインの戦術を取り入れたラウタロは、1553年にバルディビアを捕えて処刑しました。この後300年に渡って、マプーチェ人は独立を維持し続けます。

マプーチェ人の指導者ラウタロ

ラ・プラタ地方(現アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ)では、1516年にフアン・ディアス・デ・ソリスが現ウルグアイの地に上陸しましたが、この地方の大西洋側にはチャルーア人やグアラニー人が居住していて、ソリスはチャルーア人に殺害されてしまいます。

1536年にペドロ・デ・メンドーサがラ・プラタ川の西岸にヌエストラ・セニョーラ・サンタ・マリア・デル・ブエン・アイレを建設し、1537年にはパラナ川の上流にヌエストラ・セニョーラ・サンタ・マリア・デ・ラ・アスンシオンが建設されました。

ペドロ・デ・メンドーサ

ブエノスアイレスは飢えとインディオの攻撃で1541年に放棄されましたが、生き残りがアスンシオンに避難し、アスンシオンがラ・プラタ地方の中心地となりました。アスンシオンの植民団のニュフロ・デ・チャベスが、アルト・ペルー東部にサンタクルス・デ・ラ・シエラを建設します。

その後もアスンシオンの植民団は1573年サンタフェ、1580年コリエンテスを建設し、1580年にはフアン・デ・ガライにより、ラ・トリニダーとしてブエノスアイレスを再建しました。

ラ・プラタ地方の開発は内陸部のペルー方面からも進められ、1553年に植民地時代の最古の都市で現存するアルゼンチンのサンティアゴ・デル・エステロが建設され、1573年には中部のパンパにコルドバが建設されます。アイマラ人の居住していた地にも1565年サン・ミゲル・デ・トゥクマン、1582年サルタが建設されました。

1560年にはチリからの植民団によってメンドーサが建設されましたが、メンドーサはチリ総督領に組み込まれたため現ウルグアイの征服が遅れ、1726年になってサン・フェリペ・イ・サンティアゴ・デ・モンテビデオが建設されました。

ラ・プラタ地方やチリでは、パタゴニアのチャルーア人やマプーチェ人が頑強に抵抗し、チリがマプーチェを征服したのは実に300年後の1881年になりました。

1610年パラグアイやアルゼンチン北東部、ウルグアイ東部、ブラジル南部、ボリビア東部では、イエズス会による布教村落が建設されてグアラニー人やチキート人への布教が進められ、スペイン王権を受け入れない独自の世界を築きました。

イエズス会の伝道所ではグアラニー語が保護され、奴隷労働が禁止されましたが、1530年から1815年にかけてはポルトガル領ブラジルのバンデイランテス(奴隷狩りの探検隊)が度々布教村落を襲撃し、その度にグアラニー人はブラジルに連行されて奴隷化されました。

植民地支配体制が確立した南米では、スペイン人たちが社会的、経済的に圧倒的な力をもち、それを背景に多くのインディオ女性を妾としてメスティーソの数が増加します。一方、多数の黒人奴隷がアフリカ大陸から連行されて、家内労働やプランテーションでの重労働に使役されました。

現在に続く白人優位の下のメスティーソ、インディオ、黒人の社会構造が定まり、スペイン人に征服された地はイスパノアメリカと呼ばれ、ポルトガルによる植民地と併せて、ラテンアメリカと呼ばれるようになります。

ヨーロッパから南米にもたらされたのは、宗教としてのキリスト教、コムギ・サトウキビ・コーヒーなどの農産品、馬・牛・羊などの家畜、車輪、鉄器と、天然痘・麻疹・インフルエンザなどの伝染病でした。

南米からヨーロッパへはメキシコ原産のトウモロコシやサツマイモ、東洋種のカボチャ、トウガラシ、アンデス高原原産のジャガイモや西洋種のカボチャ、トマト、熱帯アメリカ原産のカカオなどが伝えられてヨーロッパの食文化に大きな影響を与え、タバコや梅毒も伝えられました。

1569年から1581年までペルー副王であったフランシスコ・デ・トレドが植民地支配制度のエンコミエンダ制、コレヒドール制、ミタ制を制定しました。ミタ制によって集められた人々はポトシ鉱山の豊富な銀を採掘するために酷使され、先住民の死亡数は100万人とも云われます。

ポトシのセロ・リコ(富の山)

植民地時代には銀が、ボリビア独立後には錫が採掘された

イスパノアメリカのポトシやグアナファト、サカテカスの鉱山では銀が、ベネズエラではプランテーション農業でカカオなどが、インディオや黒人の奴隷労働によって生産され、蓄積された富はスペインで奢侈や戦費に使われました。

この重商主義的過程はイギリス領バルバドスやジャマイカ、フランス領サン=ドマングでの砂糖プランテーションによる収益や、ポルトガル領ブラジルから18世紀のゴールドラッシュでイギリスに大量に流出した金と共に、西欧諸国の資本の本源的蓄積を担い、オランダやイギリスにおける産業資本主義の成立と拡大を支えました。

ヨーロッパの繁栄とは対極的にラテンアメリカの現地では僅かに残された資本がスペイン同様奢侈に使われ、鉱山やプランテーションでの重労働による民衆の困窮が続きました。

イエズス会の布教村落が築かれたパラグアイなどでは、スペイン・ポルトガル王権からのインディオの保護が行われましたが、これらを除いてはインディオのキリスト教への改宗は、暴力を背景に進められたものです。

南米征服の初期には「半人間」であるインディオをキリスト教へ改宗させることで征服が正当化され、1537年ローマ教皇パウルス3世が「新大陸の人間は真正の人間である」とインディオへの非人道的対応を改めるカトリック教会の立場を打ち出しますが、植民地支配体制を揺るがすことは出来ませんでした。

征服による収奪は啓蒙主義や自由主義によっても正当化され、フランシス・ベーコンやシャルル・ド・モンテスキューらは、インディオを「退化した人々」としてヨーロッパ人による収奪を正当化し、19世紀に近代ヨーロッパ最大の哲学者と云われたヘーゲルは、インディオや黒人の無能さについて語り続け、近代哲学の立場から征服を擁護しています。

スペインのコンキスタドーレスによる南米の征服は、インカ文明を破壊し金銀を奪って莫大な富をスペインにもたらし、多くのインディオを虐殺、キリスト教への暴力的改宗を進め、インディオ女性を強姦してメスティーソを増やし、ヨーロッパ由来の疫病が人口の激減をもたらして、1600万人存在していたインカ帝国の人口は108万人まで減少しました。

今となっては歴史上の出来事になりつつありますが、白人による南米大陸の征服は人として許される所業ではなく、現代に至っても建前は別として人種差別の伝統は姿を消していません。