続いて、遺跡から考えてみます。

サンプルは、吉野ヶ里遺跡です。

ピーク時(卑弥呼の時代)

・環濠が二重になり環濠内に1200人

・農耕など食料を作る為の集落とあわせて5400人

環濠内では

・王族

・織物や鋳造な特殊な産業

・環濠を守る戦闘員

・祈祷師

・食料保管、分配の為倉庫があります。

都 となる部分です。

環濠の外は

・農耕や狩猟など食料を生産する人

面積的には、環濠内より何倍も広いです。

こんな感じの集落が環濠の周囲にいくつもあったのでしょう。

簡単に

吉野ヶ里が5000人

弥生時代に人口が300万人なら

吉野ヶ里規模の集落が各地に600程あった。

吉野ヶ里の半分ほど規模なら1000程

倭国は100国から30国なった

ならば、吉野ヶ里規模が20個ほど集まって1国?

まあ、想像は出来ます。

食料を準備する人口 4

食料を管理、祈祷を行う人 1

の割合ではないでしょうか。

農耕を行う集落は

数ヘクタール程の農地に

10~15戸程に人々

一戸 10数人なら

一集落が200人程

4000人は

20程の小さな集落が

環濠の周囲にあって

環濠内で生活する人口を支えていたのでしょうか。

つまり、吉野ヶ里(河川が一つ)は

200~400戸+環濠内の戸数

弥生時代の最大と思われている吉野ヶ里遺跡

対馬国千余戸にも及ばない規模です。

人口5400人は、全くの小国と云う事です。

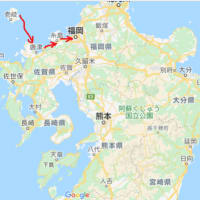

唐津湾の末廬国 5倍以上

博多湾の奴国 25倍以上

邪馬台国7万戸は比較になりません。

吉野ヶ里規模の集落が100以上あって邪馬台国

人口は農地面積の比例するでしょう。

吉野ヶ里の5倍ほど=唐津湾(末廬国)

唐津湾の5倍ほど =博多湾+多数の河川沿い内陸まで(奴国)

考えられない事もないで鵜す。

では、邪馬台国7万戸

奴国(博多湾)の3倍以上

・有明海の場合

長崎、佐賀、福岡、熊本を広い範囲です。

※吉野ヶ里は、邪馬台国の一つだったかもしれません。

或いはその他21国の

呼邑国(おぎこく)=小城

華奴蘇奴国(かなさきなこく)=神崎

の可能性もあります。

邪馬台国 近畿説(奈良盆地)の場合

7万とは奈良盆地だけでは狭すぎます。

邪馬台国は

大阪湾~奈良まで広い地域を指しているでしょう。

近畿全体が邪馬台国7万戸(35万人)かもしれません。

卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里遺跡より

何十倍も大きい必要はないです。

婢千人と共に生活しています。

規模的には、吉野ヶ里の環濠です。

但し、吉野ヶ里の環濠は二重構造で

守衛の武人がいたはずですの

卑弥呼と共に生活していた婢千人は

吉野ヶ里内環濠ほど地域で生活していたかもしれません。

周囲に男性の守衛が生活していたとすれば

卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里の2倍程の環濠集落だったのではないでしょうか。

しかし、近畿説に 弥生時代の300万人を考えると

・九州には 奴国他 3万戸(15万人程)

※九州に吉野ヶ里規模の集落が30

少し少ないような気がします。

・近畿には 邪馬台国7万戸(40万人程)+狗奴国

・山陰には 投馬国 5万戸(30万人程)

瀬戸内海や四国を鑑みても

西日本に300万人の三分の一

100万人では少ないように思います。

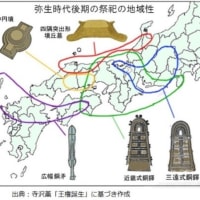

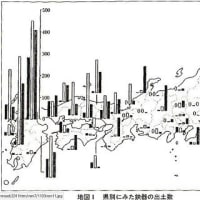

弥生時代初期~中期 人口は九州と山陰に

弥生時代末期であれば人口は西日本に集中

です。

7万戸の 邪馬台国 と

隣接する国 狗奴国(対等に戦える)

この二つが共存する土地があったのでしょうか。

邪馬台国7万戸も大げさな数値とも云われています。

サンプルは、吉野ヶ里遺跡です。

ピーク時(卑弥呼の時代)

・環濠が二重になり環濠内に1200人

・農耕など食料を作る為の集落とあわせて5400人

環濠内では

・王族

・織物や鋳造な特殊な産業

・環濠を守る戦闘員

・祈祷師

・食料保管、分配の為倉庫があります。

都 となる部分です。

環濠の外は

・農耕や狩猟など食料を生産する人

面積的には、環濠内より何倍も広いです。

こんな感じの集落が環濠の周囲にいくつもあったのでしょう。

簡単に

吉野ヶ里が5000人

弥生時代に人口が300万人なら

吉野ヶ里規模の集落が各地に600程あった。

吉野ヶ里の半分ほど規模なら1000程

倭国は100国から30国なった

ならば、吉野ヶ里規模が20個ほど集まって1国?

まあ、想像は出来ます。

食料を準備する人口 4

食料を管理、祈祷を行う人 1

の割合ではないでしょうか。

農耕を行う集落は

数ヘクタール程の農地に

10~15戸程に人々

一戸 10数人なら

一集落が200人程

4000人は

20程の小さな集落が

環濠の周囲にあって

環濠内で生活する人口を支えていたのでしょうか。

つまり、吉野ヶ里(河川が一つ)は

200~400戸+環濠内の戸数

弥生時代の最大と思われている吉野ヶ里遺跡

対馬国千余戸にも及ばない規模です。

人口5400人は、全くの小国と云う事です。

唐津湾の末廬国 5倍以上

博多湾の奴国 25倍以上

邪馬台国7万戸は比較になりません。

吉野ヶ里規模の集落が100以上あって邪馬台国

人口は農地面積の比例するでしょう。

吉野ヶ里の5倍ほど=唐津湾(末廬国)

唐津湾の5倍ほど =博多湾+多数の河川沿い内陸まで(奴国)

考えられない事もないで鵜す。

では、邪馬台国7万戸

奴国(博多湾)の3倍以上

・有明海の場合

長崎、佐賀、福岡、熊本を広い範囲です。

※吉野ヶ里は、邪馬台国の一つだったかもしれません。

或いはその他21国の

呼邑国(おぎこく)=小城

華奴蘇奴国(かなさきなこく)=神崎

の可能性もあります。

邪馬台国 近畿説(奈良盆地)の場合

7万とは奈良盆地だけでは狭すぎます。

邪馬台国は

大阪湾~奈良まで広い地域を指しているでしょう。

近畿全体が邪馬台国7万戸(35万人)かもしれません。

卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里遺跡より

何十倍も大きい必要はないです。

婢千人と共に生活しています。

規模的には、吉野ヶ里の環濠です。

但し、吉野ヶ里の環濠は二重構造で

守衛の武人がいたはずですの

卑弥呼と共に生活していた婢千人は

吉野ヶ里内環濠ほど地域で生活していたかもしれません。

周囲に男性の守衛が生活していたとすれば

卑弥呼の宮殿が吉野ヶ里の2倍程の環濠集落だったのではないでしょうか。

しかし、近畿説に 弥生時代の300万人を考えると

・九州には 奴国他 3万戸(15万人程)

※九州に吉野ヶ里規模の集落が30

少し少ないような気がします。

・近畿には 邪馬台国7万戸(40万人程)+狗奴国

・山陰には 投馬国 5万戸(30万人程)

瀬戸内海や四国を鑑みても

西日本に300万人の三分の一

100万人では少ないように思います。

弥生時代初期~中期 人口は九州と山陰に

弥生時代末期であれば人口は西日本に集中

です。

7万戸の 邪馬台国 と

隣接する国 狗奴国(対等に戦える)

この二つが共存する土地があったのでしょうか。

邪馬台国7万戸も大げさな数値とも云われています。