高槻市の市議会議員さんの活動報告が時折、郵便受けに入っているのを楽しみにしている。

高槻市の市議会議員さんの活動報告が時折、郵便受けに入っているのを楽しみにしている。かなり以前から『わさび通信』を出しているのは草の根市民派の

ネットでも頻繁に更新されているのは尊敬に値する。風信子はひそかなファンである。

他には、若い、野々上愛(ののうえあい)さんも『のの愛新聞』を発行されてて我が家の郵便受けに入ってくる。

努力されているなあという思いと、第57号という継続した活動に、こちらも良く読む。

惜しむらくは、WEBサイトはなかなか更新されないので高槻市で何が問題になっているかという大事な部分で、意見参考にならないことだ。

議員として積極的に活動されるのであれば、ブログやツイッターでの頻繁な更新は要必須である。

二木洋子さんのWEBサイトで紹介されていたので、若手議員(無所属)の高木隆太氏のサイトを知った。

こちらは、

高槻市議会議員 高木りゅうたの「原の畑からこんにちは」

というWEBサイトで、重要な案件が載せられている事があり、更新も折にふれてなされている。

その、高木隆太氏の紙の活動報告が今日、郵便受けに入っていてチョット嬉しい気分になった。

本当に、紙の活動報告は重要だ。

普段、高槻市のHPを小まめに覗く事もないし、ましてや議会を傍聴することもない。

だが、高槻市の市議会議員さんたちの届けられる通信紙を読めば、

「エッ

「エッ 」というような情報を手にすることができる。

」というような情報を手にすることができる。それから、ネットでその情報を確認する。詳細な内容が記載されていれば、仕事されているんだなあ

と信頼感も出てくる。

と信頼感も出てくる。さて、次回の選挙の判断にしようかなあ。

続きは、また。

今晩は~。深夜に更新します。

見出しの、

高槻市議会議員:高木りゅうた氏の議会報告。⇒「開き直りの復興予算流用」

についてです。

この件については、高木氏は昨年の12月4日の議会で質問をされていました。

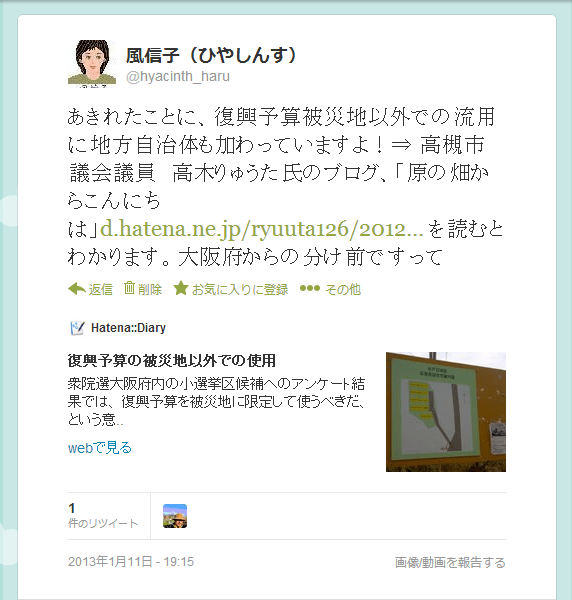

この件については、高木氏は昨年の12月4日の議会で質問をされていました。それを知った、風信子は1月11日のツイッターでつぶやいておりました。

先ずは、高槻市の議会議事録からの抜き書きです。

| 開催日:平成24年12月 4日 会議名:平成24年第5回定例会 (第2日 12月 4日) |

| ○(高木隆太議員) 私からは補正予算、都市創造部の橋梁調査事業・公園台帳デジタル化についてお聞きします。 まず、この事業は補正予算説明書11ページにあります大阪府の緊急雇用創出基金事業費補助金を使って行われるものとされていますが、厳密に言いますと、この基金では重点分野雇用創出事業、地域人材育成事業、震災等緊急雇用対応事業の3つの事業が今年度の事業として府内自治体へ大阪府から補助金が交付されています。 この震災等緊急雇用対応事業として、今回、高槻市では橋梁調査と公園台帳のデジタル化事業をやっていくということになっているんですが、事前にいただいた資料には、この震災等緊急雇用対応事業の文字はどこにも見つからなかったのですけれども、まず、1点目に、この事業の財源は、いわゆる国の復興予算からのものなのかお聞きします。 2点目に、今回の2つの震災等緊急雇用対応事業の概要と、事業の対象者はどういった方で、それぞれどういった業務につくのか。それと、雇用期間と雇用形態はどういうふうになるのか、ご説明ください。 最後に確認させていただきますが、なぜ今回、この震災等緊急雇用対応事業を活用して2つの事業を行うことになったのか、お答えください。 以上です。 ○都市創造部長(北口悦男) 木議員の、緊急雇用創出基金事業に関する数点のご質問にお答えいたします。質問が他部にもまたがるため、調整の上、私のほうからご答弁させていただきます。 まず、1点目の、予算の財源についてでございますが、震災等緊急雇用対応事業につきましては、復興予算を財源とするものであると大阪府のほうから伺っております。 次に、2点目の、事業概要等についてでございますが、橋梁調査については、本市の管理橋梁のうち10メートル未満の橋梁が645橋ありまして、簡易点検を行うための基礎資料の作成を行うものです。公園台帳デジタル化の事業につきましては、紙ベースとなっている公園台帳をGISとの関連性を持たせてデジタル化するものでございます。本事業の雇用対策対象者は、東日本大震災の影響による被災者のほか、大震災以降の失業者が対象となってございます。その雇用期間は1年以内とされております。また、雇用体系については、本市が発注する業務の受託業者が雇用するものでございます。 最後、3点目の、なぜ今回の基金事業を活用して2つの事業を行うのかということでございますが、本年7月に大阪府が募集いたしました本基金事業に適合する当該2事業を要望したところ、9月に採択されたものでございます。 以上でございます。 ○(高木隆太議員) 昨年度、国は東日本大震災復興関連事業の一つとして、復興予算から2,000億円をこの震災等緊急雇用対応事業の予算として都道府県に振り分けました。大阪府へは51億円が事業費として入ったそうですが、高槻市では今回、橋梁調査に約330万円、公園台帳デジタル化に約600万円が補助金として入ってきます。先ほど、なぜ、この2つの事業を震災等緊急雇用対応事業として行うのかと、その必要性は何なのかということを僕としてはお答えいただきたかったのですが、ちょっと言葉が足らなかったのか、そういった答えは返ってきませんでした。ただ、事前に、この事業の国の実施要領を見たんですけれども、そこでは、東日本大震災等の影響による失業者の次の雇用までの短期の雇用、就業機会にふさわしい事業、または東日本大震災等の影響による失業者を雇用した上で、地域の企業等で就業するために必要な知識、技術を習得させるための人材育成を行う事業であることとされています。 今回の、この2つの事業が、この国の要領の趣旨に沿っているのかという部分なんですけれども、僕は、どうも市のほうでは、そういった趣旨とは違うのではないかと。単に市の台所事情かどうかわかりませんけれども、そういった部分で取り組めなかったものを、今回のこの補助金を活用してやってしまおうという、そういった考えがあったのじゃないかなというふうに感じています。答弁では、雇用の対象者は被災者と就職困難者というお答えでしたけれども、就職困難者は震災前から数多くおられたわけで、本来、復興と、こういった被災者支援とは別のものとして取り組む必要のあるものではないかというのが一つあります。 先ほどの答弁では、9月に大阪府から今回の補助金の交付が決定したということでしたが、市から大阪府に今回こういう内容で事業をするので補助金を出してくださいというために、府のほうへ提出した事業別個票という書類があるんですけども、それには今回の事業内容や事業費の積算根拠などについて書かれているのですが、その書類の中に対象失業者という項目がありまして、それを見ますと東日本大震災被災者という欄、昨年の3月11日以降の失業者という欄、もう1つ、それ以外の人というふうに3つに分かれていて、それぞれ何人雇用するかということが書かれていました。 それで、高槻市の事業を見ますと、公園台帳デジタル化では14人を雇用するということになっていますが、そのうち東日本大震災被災者は2人、3月11日以降失業者は12人となっています。 また、橋梁調査においては、すべて3月11日以降失業者で4人雇用するということになっています。僕は、やっぱりここにどうしても違和感を感じるんですけれども、確かに今現在、大阪府内、または高槻市において被災された方がどれだけ仕事を探しているかということは予測がつかないといった事情もあるかと思いますけれども、橋梁調査においては始めから被災者を対象から外して大阪府のほうに補助金を要求しているというのは、ちょっとどうなのかなというふうに思いますし、そういった内容の事業でも大阪府は問題なしというふうな部分も僕は問題じゃないかなというふうに思いますけれども、この対象者の振り分けについて、どういった根拠のもとで決定したのか、これについて説明していただきたいのと、 もう1点は、業務委託する業者のほうで被災者である、もしくは3月11日以降の失業者であるというのは、どのように判断し、採用されるのか、これについてもお答えください。 以上です。 ○都市創造部長(北口悦男) 2問目の、2点にわたるご質問にご答弁申し上げます。 まず、1点目の、対象失業者についてでございますが、本基金事業の採択要件や事業内容を踏まえまして、それぞれの事業で選定を行っております。今後の発注時において、被災された方々を優先的に雇用できるよう仕様書の中に明記してまいりたいというふうに考えてございます。 次に、2点目の、失業者の把握につきましては、罹災証明書、それから履歴書と宣誓書で確認することが大阪府の実施ガイドラインで示されております。 以上でございます。 ○(高木隆太議員) 業務委託する業者で被災者であるかどうかは罹災証明書で判断するということですけれども、例えば原発事故によって避難された方の中には、こういった罹災証明書が発行されていない方も多くおられます。こういった方たちも被災者であるというふうに思うんですが、この方々については、3月11日以降の失業者という扱いになるのかどうかという部分は、これは国の実施要領を見ましても、全くそういう部分には触れられていません。 先ほど答弁で、市から発注するに当たって仕様書に明記するということでありますけれども、そういった原発事故による避難者への配慮という部分も加味するべきだというふうに思いますが、さっきのいただいた答弁では、3月11日以降の失業者の判断の仕方というのは不明確だというふうに思います。1問目の答弁でも、3月11日以降の失業者という表現ではなくて、高槻市は就職困難者というふうな言葉で答えていたんですが、そこもちょっとひっかかるなというふうに思います。 大阪府に出した書類についても、対象失業者の人数の振り分けの根拠については、はっきり言って、説明を聞いていてもよくわからないんですけれども、その書類には、さらに細分化して、就職困難者として障がい者、母子家庭の方、未就職の卒業者という方たちが分類されているんですけども、ここに何人当てはめるかというのは、単に適当にやっただけなのでしょうか。僕は、こういった方たちが被災者であって雇用されるということに異論はないですが、先ほども言いましたが、これは復興予算の事業であって、本来は別々に対応するべきことだというふうに思います。 ことしの3月までは、ふるさと雇用再生基金事業という補助金で同じような補助金の事業やったと思うんですけれども、それを高槻市も補助金をいただいて幾つか事業もされていましたが、今回それが終わったということで、次は、この震災等緊急雇用対応事業になったということなんですけど、これをいわば拡大解釈できるように国のほうでも「震災など」という言葉の使い方をしているんですが、国はそれでも優先的に被災者を雇用するようにというふうに考え方を示しています。答弁でも、今後被災者をできる限り雇用していくということでお答えいただきましたが、何かちょっと合点がいかないというふうな部分、そして今回のこの補助金のあり方については、幾つか矛盾する部分があるというふうに思います。 道路課や公園課は、今回のこの事業をやりたくても、なかなか市のほうで予算を組んでもらえないということで、そういう中で補助金を活用するというのが、今回この復興予算でなければ、ある程度は理解できるんですけども、片一方で高槻市は昨年度も黒字決算だと言っているにもかかわらず、こういった原課の声にこたえないということで、結局のところ復興予算の拡大解釈をして補助金を使うということになった、そういった構図ではないかなというふうに思います。これでは、本当に被災者のための事業とは言えないんじゃないでしょうか。この点は指摘をさせていただきます。 2日前にトンネルの崩落事故ということもありましたけれども、本来、この橋梁調査というのも市が責任を持って行うべきであって、補助金を使っての事業としてふさわしいのかなというふうにも思います。この復興予算を使った緊急雇用対応事業ですけども、府内の別の自治体では、そこのマスコットキャラクターの着ぐるみに入る人を1人雇用するというような、本当に復興予算と全然、趣旨から逸脱しているようなことをやっているところもあるというふうに思います。復興予算の使い方については、この間ずっと問題がマスコミ等でも報道されていましたけれども、僕は大阪府の事業をもう一回見直す必要があったのではないかなというふうに思います。 先日ですけれども、宮城県の石巻に僕は生産者を訪ねたんですが、本当に現地の復興・再生は全く進んでいません。地元の漁業関係の方たちの約4割が倒産もしくは事業再開の見通しが立たないという中で、国は被災地に雇用対策としてたくさん復興予算からお金をつぎ込んでますけども、例えば、それが大手のゼネコンが吸い込むという形、また地元の練り物工場をされている方の話を聞きますと、何とか借金をして事業を再開したけれども、求人を出しても、すべて日当のいい瓦れき処理のほうに人をとられて人が集まらないということで、事業の見通しがつかないと大変困っておられました。本当に被災地や被災者のために復興予算が使われることを切に願います。 最後に、この今回の補正予算に私は賛成しかねるということを申し上げて質問を終わります。 以上です。 |

上の会議録は、やっと市のHPに載せられたのであるらしい。1月に調べた時にはまだUPされていなかった。

当然、6月の市議会の議事録はまだ載せられていない。もう少し、早くUPされると有難いと思う。

それで、1月11日の私のつぶやきを画像で載せておきます。

あきれたことに、復興予算被災地以外での流用に地方自治体も加わっていますよ!⇒ 高槻市議会議員 高木りゅうた氏のブログ、「原の畑からこんにちは」http://t.co/Gv1cFPH3 を読むとわかります。大阪府からの分け前ですって

あきれたことに、復興予算被災地以外での流用に地方自治体も加わっていますよ!⇒ 高槻市議会議員 高木りゅうた氏のブログ、「原の畑からこんにちは」http://t.co/Gv1cFPH3 を読むとわかります。大阪府からの分け前ですって 高槻市市会議員、高木りゅうた氏は言っています。「大阪府の緊急雇用創出基金事業の財源は復興予算です。国が2000億円を基金に積み増し、24年度、大阪府には51億円が入っています。」そして、高槻市には10,672千円を配分。http://t.co/U2mfAXQF

高槻市市会議員、高木りゅうた氏は言っています。「大阪府の緊急雇用創出基金事業の財源は復興予算です。国が2000億円を基金に積み増し、24年度、大阪府には51億円が入っています。」そして、高槻市には10,672千円を配分。http://t.co/U2mfAXQF 大阪府は、復興予算から分配、流用された五十億円を府内の市町村に分配。各市町村は早速、予算化しています。⇒ 24年度実施 緊急雇用創出基金事業(市町村実施分)一覧 http://t.co/swhJRVL2

大阪府は、復興予算から分配、流用された五十億円を府内の市町村に分配。各市町村は早速、予算化しています。⇒ 24年度実施 緊急雇用創出基金事業(市町村実施分)一覧 http://t.co/swhJRVL2 全国の自治体は恥ずかしくないのか? 復興予算2000億円を使い雇用創出。私が昨日このことを知ったのは、高槻市議会議員・草の根市民派の二木洋子(ふたきようこ)さんの配布された“わさび通信”でした。(その他の質問項目)⇒ http://t.co/U5TQRYsJ

全国の自治体は恥ずかしくないのか? 復興予算2000億円を使い雇用創出。私が昨日このことを知ったのは、高槻市議会議員・草の根市民派の二木洋子(ふたきようこ)さんの配布された“わさび通信”でした。(その他の質問項目)⇒ http://t.co/U5TQRYsJ 高槻市民はそこまで卑しくない! ですね。RT @hyacinth_haru: あきれたことに、復興予算被災地以外での流用に地方自治体も加わっていますよ!⇒ 高槻市議会議員 高木りゅうた氏のブログ、「原の畑からこんにちは」http://t.co/iDKvAPvt を読むとわかります

高槻市民はそこまで卑しくない! ですね。RT @hyacinth_haru: あきれたことに、復興予算被災地以外での流用に地方自治体も加わっていますよ!⇒ 高槻市議会議員 高木りゅうた氏のブログ、「原の畑からこんにちは」http://t.co/iDKvAPvt を読むとわかります@wataru1 リツイートありがとうございます。そう信じたいです。大阪府の一覧に高槻市が入ってないから議員さんの反対意見多かったのかなと思いましたが、まだ高槻市議会会議録閲覧・検索システムに文書が上がってないので不明です。

参考、

「☆ 風信子の1月11日(金)のつぶやき & リツイート」

「☆ 風信子の1月11日(金)のつぶやき & リツイート」ということだったのですが、市役所の担当部署の高木議員への答弁は、はっきりとは答えていないようにも思えます。

その結果、さらに6月議会でも重ねて高木議員は質問にたったようです。

新しい議事録は恐らく次回の9月議会直前くらいにならないと市のHPにはアップされないのでしょう。

でも、高木りゅうた氏の議会報告をネットからも読めます

でも、高木りゅうた氏の議会報告をネットからも読めます

2013-07-22 通信

中核都市高槻市は人口35万人。

貰えるだけ貰い、欲しかった予算だから使わせて貰う。

「市会議員、高木隆太氏は、余計なことを言い出す。黙っていれば良いものを。」

こんなことを市の職員や、他の良心なき議員各位が思うのならば、

都市にあらず、田舎者でしかありません。

京都と大阪に挟まれた、田舎の残る街は暮らしやすく住みよい処ですが、

田舎者の思想では、今後、発展することはないでしょう。

国が被災地のためと増税をしながら流用を認めるならば、なんの意味もありません。

国が被災地のためと増税をしながら流用を認めるならば、なんの意味もありません。高木氏もいっているように、これから自民党が進める消費税3%アップ、5%アップも福祉のためではなく予算流用となるのだと思われます。

高槻市から、自民党「国」に返却すべきです。

他の風信子のツイッターまとめ。(ツイログ)

他の風信子のツイッターまとめ。(ツイログ) http://twilog.org/hyacinth_haru

http://twilog.org/hyacinth_haru| 日常のことツイッターでつぶやき中。 | 大阪府ブログランキング | 高槻情報人気ランキング |

Twitterブログパーツ Twitterブログパーツ |  | |

よかったらクリックお願いします。

よかったらクリックお願いします。