1回の「狩野永徳と長谷川等伯」の「対決」、

2回は「長次郎と本阿弥光悦」の「対決」を、お話ししました。

そして今回3回目は、「池大雅と与謝蕪村」の「対決」について考えます。

『國華』創刊120周年を記念して、東京国立博物館で開催された「対決-巨匠たちの日本美術」特別展は、好評裡に8月17日その会期を終えました。

奇しくもこの時期、北京オリンピックのアスリート達の「対決」に、世の中は湧いていました。

そうしたアスリート達の「対決」に、私たちが胸躍らせ感動するのは、オリンピックという晴れ舞台に立ったスポーツ選手の一挙手一投足の中に、どれだけの努力と苦悩があったのかを、私たちが感じ取っているからに他なりません。

今回の巨匠達の対決は、その作品だけではなく、その作者の生き方や境遇にまで、スポットが当たってしまう「問題」をはらんでいました。

しかし私にとって、歴史に残る名品を生み出したその作者自身に、より一層関心を持てたという点において、良い企画展だったと思います。

今回の対決・「池大雅と与謝蕪村」の絵画作品のジャンルは、「南画」と言うことになるでしょう。

多くの方が、「南画」「文人画」という言葉に対して、茫漠として曖昧な印象を受けると思います。

富岡鉄斎の《妙義山・瀞八丁図屏風》

「富岡鉄斎」以降、この「南画」においては、ほとんど注目すべき実績は無いようにも思われ、そうしたことも「南画」「文人画」という言葉を、遠いものに思わせています。

ただ、日本画の題材として、たとえば川合玉堂のように奥多摩に住まい、人里離れた山村部の暮らしを描く様な点において、その創作精神に南画・文人画の境地に似通った所を感じる日本画家は多いと思います。

川合玉堂 「彩雨」東京国立近代美術館 蔵

また水墨画は、多くの日本画家にとって、魅力的なジャンルであり、現代的なモノトーンの世界に挑戦する試みが数多く為されていますが、残っていく作品は極めて少ないと言って良いでしょう。

横山操 越路十景 蒲原落雁

今回のブログでは、「池大雅と与謝蕪村」の絵画の鑑賞文を書く前に、どうも分かりづらい日本の「南画」「文人画」のルーツを、私なりに簡単に考えてみたいと思います。

そして、それは「南画」「文人画」を理解するためには、避けて通れないと考えたからです。

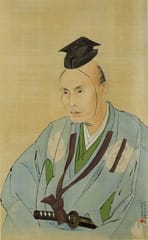

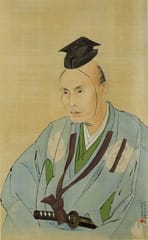

渡辺崋山 鷹見泉石像 天保8年(1837年)の作。東京国立博物館蔵。国宝

そのために、「池大雅と与謝蕪村」においては、長すぎるブログを避けるために、2回に分け、今回の一回目を「南画」の源流を求めてそのルーツを私なり探り、次回の二回目に、企画展出品作を中心に「池大雅と与謝蕪村」の作品とその人自身に迫りたいと思います。

【日本の南画の源流を求めて】

・中国南宋画

日本の絵画「南画」あるいは「文人画」の直接のルーツは、「中国南宋画」です。

日本の絵画「南画」あるいは「文人画」の直接のルーツは、「中国南宋画」です。

中国明代末期に活躍した「文人・董其昌(とうきしょう)」の独自の画論において、「南宋画」あるいは「文人画」の概念が確立され、以降の興隆のきっかけとなりました。

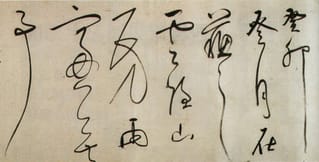

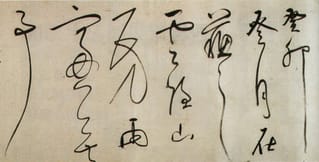

董其昌 行草書羅漢賛等書巻(部分) 1603年 東京国立博物館蔵

その画論において、その「南宋画」の始まりを、唐の王維まで遡り、董源・巨然・米家父子、そして中国元代末期の文人画家である元末四大家(げんまつしたいか)…黄公望(こうこうぼう)・呉鎮(ごちん)・倪サン(げいさん)・王蒙(おうもう)を賞賛しています。

文徴明1538年69歳の時の書

しかし、こうした画壇および絵画史的側面で源流を探訪するだけでは、「南画」「文人画」を理解することはできません。

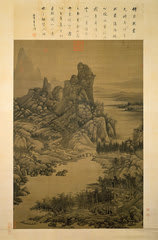

黄公望「富春山居図巻」部分 1350

本当にその本質を理解するためには、董が自分の書斎を「画禅室」と名付けたことからも分かるように、仏教・禅の思想、さらに老荘思想、そして中国・日本人の心の奥深くに刻まれた六朝時代の詩人・陶淵明の隠遁思想など、遙かな地平まで見渡す必要があります。

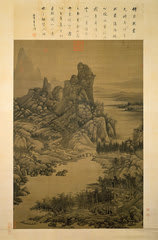

五代南唐 巨然 秋山図

そこで、今回は日本の「南画」「文人画」を語る上で、そのよりどころとなる思想を、大まかに紹介します。

・陶淵明の理想郷

中国・日本を含む農耕民族の理想郷は、仙人のように山水の世界で遊び、晴耕雨読の日々を送る、そうした「桃源郷」なのかも知れません。

「桃源郷」は、ご存じのように陶淵明の著した散文「桃花源記」が初出です。

「桃源郷」は、いわば西洋のユートピア思想の東洋版理想郷です。

具区林屋図、元末明初、王蒙, 台北故宮博物院

陶淵明自身の隠遁生活がどうであったかは別にして、この思想の背景に、俗世間から離れ仙人の住まうような隠れ里で、悠々自適な生活を送りたいという人々の願望が根底にあります。

(現代では、そうした考えは、受け入れられるのでしょうか。都会で住み、利便性を享受し、情報の海原に漂い、時にリゾートに旅し、また時に別荘で過ごす。それがかなわぬなら絵画や文学で桃源郷を夢想する。それが現代における桃源郷との接点になっているようにも思います。)

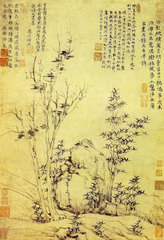

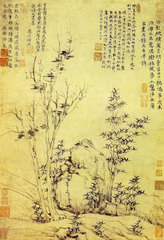

倪サン:容膝斎図

陶淵明の田園詩に表出される隠遁思想・隠者思想は、日本の「南画」「文人画」の源流を為しているように思います。

陶淵明の田園詩に表出される隠遁思想・隠者思想は、日本の「南画」「文人画」の源流を為しているように思います。

呉鎮「心経」

「暗闇に光をかざし、先導する神秘の案内者。内なる知恵に卓越した老賢人。外なる世界から身を隠し、内なる世界の諸問題と向き合う隠者。…」

タロットカードで、ナンバーⅨを割り当てられた「隠者」は、暗闇の山脈の上で、カンテラと杖を手に持ちたたずむ「老賢人」です。

人里から離れ、離れることによって近くにいては見えないものを見ようとする。

「虹の中に居る者には、それが見えない」

洋の東西を問わず、そうした思想があるようです。

・竹林の七賢と清談

中国・魏の時代末期に、河内郡山陽の竹林で、酒を酌み交わしながら清談を行ったと伝えられる七人の賢者。

その求道精神は、先のタロットに出てくる「隠者」より,だいぶ人間的で低いように思う七人ですが、老荘思想の「山林に世塵を避ける」を実践し、幽玄な哲学的議論「清談」を交わしました。

この時代、知識人は常識的な儒教道徳に飽きたらず、老荘思想を中心に「世俗を離れた清らかな談話」=「清談」を行いました。

「竹林の七賢」は、よく画題にもなり、隠遁思想そして隠者=賢者思想の延長に、人々が願望する生き方の典型として、称揚されているように思います。

伊万里 印判手小皿 竹林の七賢

中国における「文人」とは、「学問を修め文章をよくする人」という意味だけではなく、王侯貴族そして官僚や地主そして地方豪族などの、支配者的な階級や地位の出身者である「士大夫」であらねばなりませんでした。

中国における「文人」とは、「学問を修め文章をよくする人」という意味だけではなく、王侯貴族そして官僚や地主そして地方豪族などの、支配者的な階級や地位の出身者である「士大夫」であらねばなりませんでした。

「竹林の七賢」に代表される隠遁生活は、「士大夫」が自らの考えで名誉・地位・財産と距離を置き、世俗を超越した境涯に身を委ねることを良しとした思想を、実践したものと言えます。

・董其昌について

前記した董其昌は、中国明代末期において、書画にすぐれた業績を残し、中国絵画史において重要な人物に挙げられています。

前記した董其昌は、中国明代末期において、書画にすぐれた業績を残し、中国絵画史において重要な人物に挙げられています。

日本では、書において文徴明とともに人気を二分するほど、日本の書法に大きな影響を与えました。

董其昌の絵は構図がダイナミックで、風景はデフォルメされているため奇異な印象を受けますが、彼の画論においては、山水画は「平淡天真」であり、「気韻生動」(風格・気品がいきいきと満ちあふれている)であることを理想としました。

董其昌 婉孌草堂図 1597

董其昌を含む明代末期の人たちにより確立し興隆した「南宋画」の様式・概念が、長崎を経由し日本に伝えられ、18世紀後半から19世紀末期にかけて日本の「南画」「文人画」として定着し流行しました。

董其昌を含む明代末期の人たちにより確立し興隆した「南宋画」の様式・概念が、長崎を経由し日本に伝えられ、18世紀後半から19世紀末期にかけて日本の「南画」「文人画」として定着し流行しました。

文徴明 1542年 倣李成寒林図 紙本墨画 大英博物館

この日本における南画・文人画の系譜に入る代表的な画家は、祇園南海(ぎおん なんかい)、彭城百川(さかき ひゃくせん)、柳沢淇園(やなぎさわ きえん)、池大雅、与謝蕪村、浦上玉堂(うらがみ ぎょくどう)、谷文晁(たに ぶんちょう)、渡辺華山、田能村竹田(たのむら ちくでん)、富岡鉄斎などそうそうたるメンバーが名を連ねます。

この日本における南画・文人画の系譜に入る代表的な画家は、祇園南海(ぎおん なんかい)、彭城百川(さかき ひゃくせん)、柳沢淇園(やなぎさわ きえん)、池大雅、与謝蕪村、浦上玉堂(うらがみ ぎょくどう)、谷文晁(たに ぶんちょう)、渡辺華山、田能村竹田(たのむら ちくでん)、富岡鉄斎などそうそうたるメンバーが名を連ねます。

谷文晁 石山寺縁起絵巻 第7巻

贋作の多い谷文晁。

私は、二十数年前に、谷文晁が著した『日本名山図会』を購入し、その絵図を眺めながら、江戸時代の人々の山に対する思いを、共有したものでした。

続きは、第二回目として、今回の企画展出品作を中心に、「池大雅と与謝蕪村」の作品と作家自身に迫ります。

人気投票に、応援のクリックをお願いします

人気投票に、応援のクリックをお願いします

2回は「長次郎と本阿弥光悦」の「対決」を、お話ししました。

そして今回3回目は、「池大雅と与謝蕪村」の「対決」について考えます。

『國華』創刊120周年を記念して、東京国立博物館で開催された「対決-巨匠たちの日本美術」特別展は、好評裡に8月17日その会期を終えました。

奇しくもこの時期、北京オリンピックのアスリート達の「対決」に、世の中は湧いていました。

そうしたアスリート達の「対決」に、私たちが胸躍らせ感動するのは、オリンピックという晴れ舞台に立ったスポーツ選手の一挙手一投足の中に、どれだけの努力と苦悩があったのかを、私たちが感じ取っているからに他なりません。

今回の巨匠達の対決は、その作品だけではなく、その作者の生き方や境遇にまで、スポットが当たってしまう「問題」をはらんでいました。

しかし私にとって、歴史に残る名品を生み出したその作者自身に、より一層関心を持てたという点において、良い企画展だったと思います。

今回の対決・「池大雅と与謝蕪村」の絵画作品のジャンルは、「南画」と言うことになるでしょう。

多くの方が、「南画」「文人画」という言葉に対して、茫漠として曖昧な印象を受けると思います。

富岡鉄斎の《妙義山・瀞八丁図屏風》

「富岡鉄斎」以降、この「南画」においては、ほとんど注目すべき実績は無いようにも思われ、そうしたことも「南画」「文人画」という言葉を、遠いものに思わせています。

ただ、日本画の題材として、たとえば川合玉堂のように奥多摩に住まい、人里離れた山村部の暮らしを描く様な点において、その創作精神に南画・文人画の境地に似通った所を感じる日本画家は多いと思います。

川合玉堂 「彩雨」東京国立近代美術館 蔵

また水墨画は、多くの日本画家にとって、魅力的なジャンルであり、現代的なモノトーンの世界に挑戦する試みが数多く為されていますが、残っていく作品は極めて少ないと言って良いでしょう。

横山操 越路十景 蒲原落雁

今回のブログでは、「池大雅と与謝蕪村」の絵画の鑑賞文を書く前に、どうも分かりづらい日本の「南画」「文人画」のルーツを、私なりに簡単に考えてみたいと思います。

そして、それは「南画」「文人画」を理解するためには、避けて通れないと考えたからです。

渡辺崋山 鷹見泉石像 天保8年(1837年)の作。東京国立博物館蔵。国宝

そのために、「池大雅と与謝蕪村」においては、長すぎるブログを避けるために、2回に分け、今回の一回目を「南画」の源流を求めてそのルーツを私なり探り、次回の二回目に、企画展出品作を中心に「池大雅と与謝蕪村」の作品とその人自身に迫りたいと思います。

【日本の南画の源流を求めて】

・中国南宋画

日本の絵画「南画」あるいは「文人画」の直接のルーツは、「中国南宋画」です。

日本の絵画「南画」あるいは「文人画」の直接のルーツは、「中国南宋画」です。中国明代末期に活躍した「文人・董其昌(とうきしょう)」の独自の画論において、「南宋画」あるいは「文人画」の概念が確立され、以降の興隆のきっかけとなりました。

董其昌 行草書羅漢賛等書巻(部分) 1603年 東京国立博物館蔵

その画論において、その「南宋画」の始まりを、唐の王維まで遡り、董源・巨然・米家父子、そして中国元代末期の文人画家である元末四大家(げんまつしたいか)…黄公望(こうこうぼう)・呉鎮(ごちん)・倪サン(げいさん)・王蒙(おうもう)を賞賛しています。

文徴明1538年69歳の時の書

しかし、こうした画壇および絵画史的側面で源流を探訪するだけでは、「南画」「文人画」を理解することはできません。

黄公望「富春山居図巻」部分 1350

本当にその本質を理解するためには、董が自分の書斎を「画禅室」と名付けたことからも分かるように、仏教・禅の思想、さらに老荘思想、そして中国・日本人の心の奥深くに刻まれた六朝時代の詩人・陶淵明の隠遁思想など、遙かな地平まで見渡す必要があります。

五代南唐 巨然 秋山図

そこで、今回は日本の「南画」「文人画」を語る上で、そのよりどころとなる思想を、大まかに紹介します。

・陶淵明の理想郷

中国・日本を含む農耕民族の理想郷は、仙人のように山水の世界で遊び、晴耕雨読の日々を送る、そうした「桃源郷」なのかも知れません。

「桃源郷」は、ご存じのように陶淵明の著した散文「桃花源記」が初出です。

「桃源郷」は、いわば西洋のユートピア思想の東洋版理想郷です。

具区林屋図、元末明初、王蒙, 台北故宮博物院

陶淵明自身の隠遁生活がどうであったかは別にして、この思想の背景に、俗世間から離れ仙人の住まうような隠れ里で、悠々自適な生活を送りたいという人々の願望が根底にあります。

(現代では、そうした考えは、受け入れられるのでしょうか。都会で住み、利便性を享受し、情報の海原に漂い、時にリゾートに旅し、また時に別荘で過ごす。それがかなわぬなら絵画や文学で桃源郷を夢想する。それが現代における桃源郷との接点になっているようにも思います。)

倪サン:容膝斎図

陶淵明の田園詩に表出される隠遁思想・隠者思想は、日本の「南画」「文人画」の源流を為しているように思います。

陶淵明の田園詩に表出される隠遁思想・隠者思想は、日本の「南画」「文人画」の源流を為しているように思います。

呉鎮「心経」

「暗闇に光をかざし、先導する神秘の案内者。内なる知恵に卓越した老賢人。外なる世界から身を隠し、内なる世界の諸問題と向き合う隠者。…」

タロットカードで、ナンバーⅨを割り当てられた「隠者」は、暗闇の山脈の上で、カンテラと杖を手に持ちたたずむ「老賢人」です。

人里から離れ、離れることによって近くにいては見えないものを見ようとする。

「虹の中に居る者には、それが見えない」

洋の東西を問わず、そうした思想があるようです。

・竹林の七賢と清談

中国・魏の時代末期に、河内郡山陽の竹林で、酒を酌み交わしながら清談を行ったと伝えられる七人の賢者。

その求道精神は、先のタロットに出てくる「隠者」より,だいぶ人間的で低いように思う七人ですが、老荘思想の「山林に世塵を避ける」を実践し、幽玄な哲学的議論「清談」を交わしました。

この時代、知識人は常識的な儒教道徳に飽きたらず、老荘思想を中心に「世俗を離れた清らかな談話」=「清談」を行いました。

「竹林の七賢」は、よく画題にもなり、隠遁思想そして隠者=賢者思想の延長に、人々が願望する生き方の典型として、称揚されているように思います。

伊万里 印判手小皿 竹林の七賢

中国における「文人」とは、「学問を修め文章をよくする人」という意味だけではなく、王侯貴族そして官僚や地主そして地方豪族などの、支配者的な階級や地位の出身者である「士大夫」であらねばなりませんでした。

中国における「文人」とは、「学問を修め文章をよくする人」という意味だけではなく、王侯貴族そして官僚や地主そして地方豪族などの、支配者的な階級や地位の出身者である「士大夫」であらねばなりませんでした。「竹林の七賢」に代表される隠遁生活は、「士大夫」が自らの考えで名誉・地位・財産と距離を置き、世俗を超越した境涯に身を委ねることを良しとした思想を、実践したものと言えます。

・董其昌について

前記した董其昌は、中国明代末期において、書画にすぐれた業績を残し、中国絵画史において重要な人物に挙げられています。

前記した董其昌は、中国明代末期において、書画にすぐれた業績を残し、中国絵画史において重要な人物に挙げられています。日本では、書において文徴明とともに人気を二分するほど、日本の書法に大きな影響を与えました。

董其昌の絵は構図がダイナミックで、風景はデフォルメされているため奇異な印象を受けますが、彼の画論においては、山水画は「平淡天真」であり、「気韻生動」(風格・気品がいきいきと満ちあふれている)であることを理想としました。

董其昌 婉孌草堂図 1597

董其昌を含む明代末期の人たちにより確立し興隆した「南宋画」の様式・概念が、長崎を経由し日本に伝えられ、18世紀後半から19世紀末期にかけて日本の「南画」「文人画」として定着し流行しました。

董其昌を含む明代末期の人たちにより確立し興隆した「南宋画」の様式・概念が、長崎を経由し日本に伝えられ、18世紀後半から19世紀末期にかけて日本の「南画」「文人画」として定着し流行しました。

文徴明 1542年 倣李成寒林図 紙本墨画 大英博物館

この日本における南画・文人画の系譜に入る代表的な画家は、祇園南海(ぎおん なんかい)、彭城百川(さかき ひゃくせん)、柳沢淇園(やなぎさわ きえん)、池大雅、与謝蕪村、浦上玉堂(うらがみ ぎょくどう)、谷文晁(たに ぶんちょう)、渡辺華山、田能村竹田(たのむら ちくでん)、富岡鉄斎などそうそうたるメンバーが名を連ねます。

この日本における南画・文人画の系譜に入る代表的な画家は、祇園南海(ぎおん なんかい)、彭城百川(さかき ひゃくせん)、柳沢淇園(やなぎさわ きえん)、池大雅、与謝蕪村、浦上玉堂(うらがみ ぎょくどう)、谷文晁(たに ぶんちょう)、渡辺華山、田能村竹田(たのむら ちくでん)、富岡鉄斎などそうそうたるメンバーが名を連ねます。

谷文晁 石山寺縁起絵巻 第7巻

贋作の多い谷文晁。

私は、二十数年前に、谷文晁が著した『日本名山図会』を購入し、その絵図を眺めながら、江戸時代の人々の山に対する思いを、共有したものでした。

続きは、第二回目として、今回の企画展出品作を中心に、「池大雅と与謝蕪村」の作品と作家自身に迫ります。

人気投票に、応援のクリックをお願いします

人気投票に、応援のクリックをお願いします