5月15日(日)、 山菜採りに山に登った帰り、銀座の画廊「Live&Moris」で行われた美楽舎例会に、山登り姿で参加しました。

今月の例会は、現代美術が主流になりつつある美楽舎例会としては珍しく、会員の片岡さんの企画で、千葉県いすみ市にある天台宗飯縄寺住職・村田浩田氏を招き、お話しを伺いました。

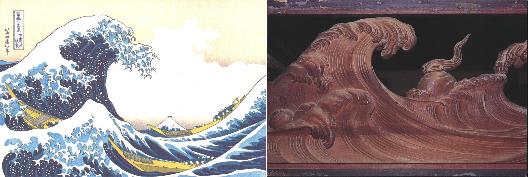

村田浩田氏は、今年1月2日、NHKで放映された葛飾北斎の版画「神奈川沖浪裏」を、彼が描くにの参考にしたと言われる「波の伊八」の彫刻のある寺の住職です。

今回の例会で行われた講話のポイントは、以下のようなことでした。

(1)住職を務める天台宗飯縄寺の縁起について

(2)寺に彫刻がある、江戸時代の彫刻師「波の伊八」について

(3)寺と縁の深い、江戸初期の僧・天海について

(4)神仏習合について

今回のブログでは、上記のうちの(1)と(2)について、まとめておきたいと思います。

【住職を務める天台宗飯縄寺の縁起について】

天台宗飯縄寺(いづなでら)は、808年慈覚大師円仁の草創。

江戸時代には幕府の知恵袋・天海とも縁があり、16世紀後半に土岐氏によりご本尊の飯縄大権現を頂き、現在の飯縄寺となりました。

飯縄(いづな)の由来は、信州戸隠の霊山の一つである飯縄山(飯綱山)の神である飯縄天狗を、武運長久の神として拝み、土岐氏も信仰していたことによります。

すなわち、飯縄寺は天台宗の仏教寺院であり、土着的な天狗を神と仰ぐ、神仏習合の寺でもあります。

権現(ごんげん)は日本の神の神号の一つで、日本の神々は仏教の仏が仮の姿で現れたものであるという本地垂迹思想に基づいた神号です。

権という文字は「権大納言」などと同じく「臨時の」「仮の」という意味で、仏が「仮に」神の形を取って「現れた」ことを文字で示しています。

ちなみに、元和3年(1617)2月21日、徳川家康は東照大権現の神号を朝廷から受けました。

寺のご本尊の飯縄大権現は、天狗の御影で、防火・海上安全・商売繁盛・厄除けなどの御利益があるとされています。

【江戸時代の彫刻師「波の伊八」について】

今開催されている、江戸東京博物館の特別展「五百羅漢増上寺秘蔵の仏画幕末の絵師狩野一信」展など、江戸時代美術の再評価が続いています。

画家では、辻 惟雄の『奇想の系譜』等で、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢蘆雪、歌川国芳をとりあげ、再評価の口火を切りました。

彫刻においても、日本(越後)のミケランジェロと称される石川雲蝶が、最近人々の注目を集めました。

同様に、彫刻に興味ある人たちの間で、「波の伊八」と呼ばれた「武志伊八郎伸由」(初代伊八)の彫刻が、静かなブームとなっているようです。

特に、『波の伊八』の彫刻が、葛飾北斎による連作錦絵『富嶽三十六景』中の傑作『神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)』の構図に、影響を与えたと言われていることが、ブームに拍車をかけている要因にもなっています。

波の伊八(なみのいはち)は、宝暦元年(1751年)に生まれ文政7年(1824年)年に亡くなっています。

安房国長狭郡下打墨村(現・千葉県鴨川市打墨)に生まれ、多くの彫刻師が競うなか、「関東に行ったら波を彫るな」と言わしめた人物が、初代伊八こと武志伊八郎信由です。

伊八は、下打墨村で代々名主を務めた武志家の5代目として生まれ、10歳の時から彫刻を始め、躍動感と立体感溢れる横波を初めて彫り以来作風を確立しました。

飯縄寺の現在の本堂は、天明4年(1784年)から寛政9年(1797年)にかけて再建され、その彫刻は全て伊八の作品で、伊八40代の約10年を費やして完成させました。

建物正面向拝の龍・象頭・獅子頭など数多く残され、特に内陣の結界欄間三点は、伊八壮年期の傑作とされています。

また、飯縄寺の本堂天井画の墨絵「龍」は、平成の大修理の際に、煤に被われた天井から奇跡的に発見されたものです。

「秋月等琳」の銘があり、「雪山」の落款から、葛飾北斎の師匠であり雪舟流の踏襲者であった三代目堤等琳の作品であることが判明しました。

北斎は、記録によると房総方面を旅したことが知られていますが、その時に彼の師匠の作品を見るために飯縄寺に立ち寄ったことも考えられます。

葛飾北斎が版画「神奈川沖浪裏」の構図を考えるときに、すでにその当時名が知れていた「波の伊八」の彫刻からインスピレーションを受けたとしても、不思議ではない関係があったわけです。

通風や採光のために設置された欄間に彫刻をほどこした欄間彫刻は、日本間の装飾として、寺院・神社・ 書院造りに始まり、桃山時代から江戸時代中期に至る間に発達しました。

特に江戸時代中期には、建築様式として欄間を飾る彫刻が流行し、多くの彫刻師が作品を残しています。

彫刻作品は立体ですので、見る方向や光の当たり具合によって、同じ作品でも日々異なる印象を受けます。

欄間彫刻は、欄間という限定された空間に壮大な世界を彫り込み、季節や時間で異なる光線を受けながら、彫刻そのものと、その陰影と遠近感で、見る人たちにさまざまな感動と思索を与える装置として機能していたのでしょう。

ぜひ機会を得て、実物の伊八作の彫刻を拝見したいと思いました。

『飯縄寺』:千葉県いすみ市岬町和泉2935-1

『exhibit LIVE & Moris gallery』:東京都中央区銀座8-10-7東成ビルBF

この例会の翌年、実際に美楽舎例会として飯縄寺を訪れ、波の伊八の彫刻作品を鑑賞した時の下記のブログを、興味ある方は御覧ください。

マッキーの美術鑑賞:飯縄寺を中心に『波の伊八』の彫刻を訪ねて