この会は、来年で20周年を迎える美術を愛好する人たちの集まりで、月1回の例会を中心に活動を行っています。

また、年に1回、『マイコレクション展』と称して1週間画廊を借り切り、コレクションを持ち寄って一般の方もご覧頂ける展覧会を催しています。

この会は、私が発案し、賛同した数名で1年間の準備期間を経て発足した、我が国でも極めて希なサラリーマンコレクターを中心とした美術愛好家の団体です。

発足当時、若かった人たちもそろそろ定年を迎えるような年になり、この会も一層の若返りを図る必要があるように感じます。

美術愛好家一人では出来ない事、たとえば著名な美術評論家・作家・長年美術関連の仕事に携わってきた人たちの講演依頼、著名な作家のアトリエ・窯場訪問、美術館訪問時の学芸員の解説依頼などを、会の活動として実現しています。

それに、何よりも同好の士との語らいで、とかく独り善がりになりがちなコレクターに、貴重な情報が得られることも大きな利点です。

また、月1回発行される会報には、様々な情報が盛り込まれ、美術に関心のある方には、読み応えのある内容となっています。

忘年会風景

昨日は、年次総会の後、画商として長年美術に関わってきた長谷錦一氏のトークショーがあり、その後忘年会を行いました。

長谷さんの話題は、まず『梅原龍三郎と安井曾太郎』。

弥生画廊に長年勤務された長谷さんは、取り扱い作家として、この2人を身近で接し、そうした立場でなければ知り得ない数々のエピソードを盛り込みながら話され、私などはとても興味深く拝聴できました。

聴衆の美学舎会員は、着座しているのですが、80歳の長谷さんは終始起立したままで、精力的にお話しをしてくださいました。

この2人は、奇しくも明治21年、同じ京都に生まれる。

梅原は絹問屋、安井は木綿問屋を営む商家で生まれ、浅井忠の画塾で同じく学んでいる。

後に同時に帝国美術院会員となり、昭和19年やはり同時に東京美術学校の教授に就任している。

ちなみにこの時期の日本画教授陣は、小林古径と安田靫彦。

驚くほど豪華メンバーである。

昭和27年、2人は同時に文化勲章を受章している。

ここまで聞いていると、驚くべき類似性!

しかし、梅原はたばこを1日数百本吸い酒は極めて強かったが、安井は酒もタバコも嗜まなかったという。

豪快で破天荒な性格の梅原に対して、持参した空也の最中の礼状をサイン入りで出すという几帳面な安井。

安井は、パリのアカデミー・ジュリアンで学び、梅原は、ルノアールの直接の指導を受けている。

パリのアカデミー・ジュリアンでは、安井のデッサン力に他の者たちは驚愕したという。

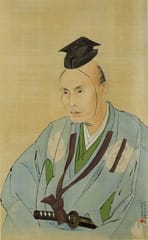

アカデミー・ジュリアンで描いた安井のデッサンを手に講演する長谷さん

長谷さんは、梅原から様々な面倒のお礼として、20号から3号まで並ぶ絵から,好きなものを持っていって良いと言われ、最も出来の良い絵と思った3号の絵を頂いたそうだ。

20号の絵ならば、右から左に動かせば、若かりし頃の長谷さんに、大金が転がり込むのだが、長谷さんはプライドと粋がりで、3号の絵を選んだそうだ。

梅原は、あのような絵ではあるが、対象を前にしないと描けなかった。

したがって、旅館に長期逗留して、絵を描くのだが、失敗するとゴミ箱に丸めてぽいと捨てる。

この失敗作を、女中がていねいに皺を伸ばし保存していたという。

その作品がその後市場に出回り、シールを本人にもらいに来る。

普通はこんなものにサインや落款は押さないのだが、女中を責めることなく、「捨てた自分が悪い』と言いながら、サインをしたのだという。

それに比べて、ある著名な画家の絵を長谷さんが交換会で落として、そのシールをもらいに行くと、その画家から「出来は良いが、サインは書けない」と言われる。

その理由を聞くと「この絵は、女中に盗まれたものだ。」と、その有名な画家は言ったそうである。

同じ女中が関わる話ではあるが、人物の大きさの差を物語る逸話として、長谷さんは紹介された。

梅原は、安井が亡くなると、その通夜に参列せず、

「1日アトリエに籠もり、安井を偲びたい。」

という趣旨の手紙を使者に託して、行かなかったそうである。

いかにも梅原らしいエピソードだと思う。

長谷さんは、他に藤田継治についても話をされた。

藤田は戦後、戦争犯罪人のように言われ、石を持て追われるが如く日本を去る。

「私が日本を捨てたのではない。日本に捨てられたのだ」

このことばを残して、彼は無念の思いで日本を去るのである。

そうした、藤田継治の事について、是非書き残しておきたいと、長谷さんは述べている。

忘年会風景

評論家が作家論を述べるよりも、実際側で作家に接した人の話は、面白く興味深いものです。

今回の、長谷さんのトークショーは、そうした意味で、私にとって貴重な作家論でした。

美楽舎に興味のある方は、例会のご案内を致しますのでご連絡ください。

外部の方のオブザーバー参加も歓迎します。

自宅のクリスマス飾り

人気投票に、応援のクリックをお願いします

人気投票に、応援のクリックをお願いします

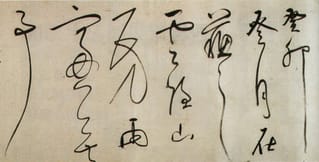

『芭蕉の奥の細道』を訪ね歩いて、蕪村が詠んだ句です。

『芭蕉の奥の細道』を訪ね歩いて、蕪村が詠んだ句です。

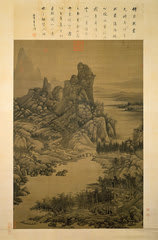

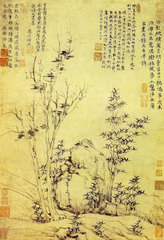

日本の絵画「南画」あるいは「文人画」の直接のルーツは、「中国南宋画」です。

日本の絵画「南画」あるいは「文人画」の直接のルーツは、「中国南宋画」です。

「狩野永徳と長谷川等伯」の「対決」に引き続いて、今回は、

「狩野永徳と長谷川等伯」の「対決」に引き続いて、今回は、 「楽焼」というと、小学校の頃に学校で焼いた焼き物のことを想い出す方もいることでしょう。

「楽焼」というと、小学校の頃に学校で焼いた焼き物のことを想い出す方もいることでしょう。