![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

いつしか、秋を感じさせる風が、萩の花やススキの穂を揺らし、キンモクセイの花の香りがどこからか漂ってくる季節となりました。この時期に、公園や里山を歩いていると、いたる所にドングリが落ちています。そうしたドングリの樹の下に、葉が数枚と2~3個のドングリが付いた小枝が、幾つも落ちていることに気付くことがあるでしょう。今日は、そうした落ちているドングリの小枝について取り上げます。

これらのドングリの小枝は、風などにより折れて落ちたのでしょうか。それとも人為的に折られたものなのでしょうか。実は、ドングリの小枝が落ちている原因は、ある昆虫の仕業なのです。落ちている枝に付いているドングリを注意深く調べると、ドングリに小さな穴が開いていることが多いはずです。

最近、高尾山に登った折に、新装成ったビジターセンターを訪れました。そこで、スライドを使って高尾山の四季を、興味深く解説してもらいました。解説担当の女性が、ドングリの小枝を持って、今日綴ろうとしている内容についても、説明がありました。

その話とは、「ハイイロチョッキリ」についてでした。偶然に、最近子どもと図書館へ行った時、シギゾウムシやハイイロチョッキリに関する書籍を読んだばかりでしたので、その時の話はとても良く理解できました。

ファーブル昆虫記の「コオロギとゾウムシ」にも紹介されていますが、 シギゾウムシとハイイロチョッキリは、ドングリの帽子の部分、正確に言うと殻斗に穴をあけて卵を産みます。その後、ハイイロチョッキリのお母さんだけは、卵を産み付けたドングリの枝を、その小さい体の長い口先を使って切り落とします。

ドングリには、長さ1.2mmほどの小さなハイイロチョッキリの卵が1つ入っています。孵化した幼虫は、ドングリを食べて成長します。ハイイロチョッキリの幼虫にとって、ドングリは食べ物であり絶好の住みかなのです。成長した幼虫は、今度は土の中にもぐって、土団子のような部屋をつくって蛹になります。木の枝から地面まで幼虫が下りる苦労を考えて、ハイイロチョッキリのお母さんは、労力を惜しまずドングリの枝を地面に切り落とすのです。ハイイロチョッキリの体長を考えれば、切り取る小さな枝は、大きな幹にも相当する大きさです。

たかが小さな昆虫の仕業と笑わないでください。たとえそれが本能に組み込まれた所作だったとしても、ハイイロチョッキリのお母さんは、自分の子が生き抜いて成長するために、涙ぐましい努力をしていることを、落ちている枝付きのドングリが語っています。

私たち人間は、本来持っていた本能が希薄になり、それに取って代わった理性さえも、頼りない状態であることが稀ではありません。育児を放棄して、時に感情にまかせ乳幼児を虐待するなど、親がわが子の痛みさえも感じないような出来事がしばしば報道されます。

自然界の節理の中に、私たち人間が、再度学ばなければならないことが満ちています。

【ハイイロチョッキリ】

ゾウムシの一種。約9mm

銅色に淡黄色の微毛が生えている。

♂では胸部前方左右に棘状の突起がある。

シギゾウムシの仲間と姿や生態が似ている。

【シギゾウムシ】

体長5.5~10mm

口吻は大変長く、鳥のシギのように見える。

コナラのドングリに長い口吻で穴を開け、卵を産み付ける。

孵化した幼虫はドングリの実を食べて育ち、外に出て越冬した後に蛹化・羽化する。

産卵はドングリがまだ緑色の若いうちに産み付けるので、ドングリの成長とともに産卵跡は塞がれる。

かつて私は、ドングリについてちょっと詳しく調べブログに綴りました。この秋に、ドングリについてちょっぴり博学になりたい方は、以下のブログを参考にご覧ください。

マッキーの随想:公園のドングリたち・その1基礎知識

マッキーの随想:公園のドングリたち・その2公園の主要なドングリの木

マッキーの随想:ドングリを食す…身近にあった自然の恵み…Part4

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

私は、「春を見つけに行こうよ!」などと我が家の1年生を誘い、巡って来た季節を感じる動植物を、いち早く周辺の公園へ探しに出かけることが好きです。今年も暑かった夏が過ぎ、急速に秋めいた季節になったと言うよりも、夏から秋雨に一気に飛んでしまいました。

そこで、1年生を連れて、近隣の公園と、港区にある科学博物館付属の自然教育園へ、「秋を見つけに!」出かけました。その時見かけた植物を、いくつか今日は綴ります。

秋の気配を感じても、夏からずっと咲いている植物が、まだまだ元気でした。代表的なものは、公園の植栽に絡んだヒルガオ、本当に長々と目を楽しませてくれるムクゲ、足元に元気に咲いているワルナスビ、そして植栽に絡んで小さな花を咲かせているヘクソカズラです。

「ねえ、ワルナスビとかヘクソカズラとか、どうしてそんな変な名前が付いているの?」

「人間は、勝手なもので、自分に都合の悪い植物には、変な名前を付けるんだよ。いじめみたいなものだけどね。ワルナスビもヘクソカズラも、結構かわいい花を付けているよね。ワルナスビは、むろん食べることができるナスを付けることもなく、棘がある雑草だからね。それに、ヘクソカズラのような蔓植物は、大切な植栽に絡みついて育つ雑草だから、人間に嫌われているんだろうね。」

「なんか、そうした植物がかわいそう!」・・・「そうだねえ~。」

地下鉄の駅から教室へ向かう途中に、とても薄いピンクのヒガンバナが咲いていました。真っ赤なヒガンバナの他に、白いヒガンバナも見かけますが、薄いピンクの花もあるんですね。また、公園の端に植えられていたハギに、花が咲きはじめていました。秋の七草であるハギの花が風に揺れる頃、私は秋を感じます。

秋の七草の覚え方・・・「お・す・き・な・ふ・く・は?」・・・オミナエシ・ススキ・キキョウ・ナデシコ・フジバカマ・クズ・ハギです。いろいろな覚え方がありますが、私はこの語呂合わせが好きで、教室の生徒にも、この教え方をしています。

植物園は、知りたい植物に名札が付いていますので、勉強になります。自然教育園に咲いた下の4枚の画像の植物は、上から順に、ヌスビトハギ・モミジガサの花・ミソハギ・ナンバンギセルです。

マメ科ヌスビトハギ属の多年草。ひっつき虫のひとつであり、近似種が多くあります。この一風変わった名の由来は、幾通りかあるようですが、『ヌスビト』が気づかないうちにその種子が人に取り付く性質を述べたとの説が、私は好きです。

モミジガサは、春の山菜の代表格で、シドケとも呼ばれます。春に大変お世話になっているモミジガサの秋に咲く花は、山であまり私は見かけません。変な所で出会ったような、懐かしい気分になりました。

ミソハギは、ミソハギ科の多年草で、湿地や田の畔などに生えています。植物園でも水生植物園に群生していました。ミソハギの名は、花穂に水を含ませて供物に水をかける風習が、禊(みそぎ)を連想させるところから、ミソギハギ(禊萩)と呼ばれるようになったとの説があります。

「供物に水をかける風習について、江戸中期の国学者天野信景は、昔の医書にミソハギが喉の渇きを止めるのに効くとあるので、亡者の渇きをいやすために、この草で水をかけるのではないかと述べている。」(図説 花と樹の大事典 柏書房)

自らは光合成をせずに、他の植物に寄生する植物があります。ススキの根元を覗くと、寄生植物のナンバンギセルの薄紫色の花をよく見かけます。植物園のススキの穂も出そろっていましたが、その根元にナンバンギセルの花を発見することができました。新潟の実家の斑入りのススキの下で、私はこの花を始めて見ました。

この時期に山に登れば、幾種類かのアザミの花を見ることができます。植物園にも、ノハラアザミの花が咲いていました。その花の蜜をチョウが無心に吸っていて、1年生が間近にいることも気にも留めませんでした。

その下の花弁が十字の花は、センニンソウです。キンポウゲ科センニンソウ属の多年草で、日当りの良い山野でもよく見かけます。

4番目の画像の実は、クサギの独特の実です。日当たりのよい原野などによく見られるシソ科の落葉小高木で、葉に悪臭がある事からこの名が付けられています。

「同じ木の葉でも、黄色くなっているのと、まだ緑の葉があるね。」

「たぶん、日の当たり具合など、生えている場所の条件が違うからだろうね。」

木々の葉は、そろそろ色づき始めているものもありました。

往きは、地下鉄白金台駅を使いましたが、植物園からの帰りは、目黒駅方面へ歩きました。途中道路の植栽にとても小さなヒルガオを見つけました。この植物は、コヒルガオです。公園で見つけたヒルガオを1年生に見せた時、これよりも小さいコヒルガオという植物があることを教えました。偶然、そのコヒルガオに対面することができました。

目黒駅に近づくと、とんでもない人だかりでした。その日は、「目黒のさんま」の日で、焼き立てのさんまを食べるために、長い行列ができていました。秋到来の「秋刀魚祭り」です。ただし、長時間並んでさんまを頂く気にはなりませんでしたので、素通りしました。

だいぶ時間がありましたので、新宿で途中下車して、西口の高層ビルの足元にあるスクエアで、一服しました。この場所は、私が学生の頃によく来た想い出の場所です。1年生は、椅子に座って休むことなく、周囲を遊びまわっていました。

なに敬礼しているの。最近この子が少し話題にしているケロロ軍曹の影響かな?・・・ケロロ軍曹が敬礼するかどうかは知りませんが。

9月6日の日曜日、午前中天気は持ちそうという予報でしたので、出かけました。午後に入っても雨に降られることもなく、日も差す日和の中で、様々な秋を見つけた一日でした。だた、夕刻から本格的な雨となりました。今年は、秋雨前線の活動がとても早いようですし、台風の影響による災害も頻発する年となりました。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

前回は、7月上旬に公園の花壇に咲いていた草木の花を紹介しました。それらは、花を観賞して楽しむために、人為的に植えられた植物です。

今日紹介する草花は、花壇ではなく、公園の片隅や路傍に咲いている花です。刈り取られても刈り取られても、たくましく生え出てくる雑草たちです。時に人間に厄介者とされるそんな植物の花が、私は好きです。今日は、そうした植物の幾つかを紹介します。

下の画像は、ワルナスビの花です。ワルナスビは、悪茄子と書き、ナス科の多年草です。ワルナスビは、繁殖力も生命力も強い植物で、人間にとって駆除が難しい厄介な雑草であるが故に、そんな名がつけられたのでしょう。

茎や葉に鋭いとげが多く、子どもが公園を走り回ると、素足に傷がつくこともあります。厄介者のワルナスビですが、結構綺麗な花を付けます。

下の画像は、ツツジの植栽に絡みつきながら咲いているヒルガオの花です。アサガオと異なり、昼になっても花はしぼむことなく元気に咲いています。ヒルガオ科のつる性の多年草で、結実することはまれで地下茎で増えます。

ヒルガオと近い種類でよく見かける植物として、コヒルガオやハマヒルガオがあります。コヒルガオは、とても小さな花を咲かせ、葉はアサガオの葉の形状で、小さくほっそりとしています。採ってきて、テーブルに飾り付けると、とても趣のある植物です。

ハマヒルガオは、同属の他の植物が蔓性であるのに対して、匍匐性植物です。海岸の砂浜に群生しているのを見かけます。

下の画像は、キツリフネ(黄釣船)の花です。ツリフネソウ科ツリフネソウ属の一年草で、花の形状は、赤紫色の花を付けるツリフネソウに似ています。黄色い花を咲かせることが、キツリフネの名の由来となっています。山に登ると、ツリフネソウは一般的に見かける花ですが、公園に咲いていてびっくりしました。ツリフネソウには、稀に白い花を咲かせるものもあり、シロツリフネと呼ばれています。

下の画像は、ネジバナの花で、ラン科ネジバナ属の小型の多年草です。ネジバナは、背丈の低い草地などでよく見かけます。花茎の周りにらせん状に花を付け、とてもかわいらしい花です。

下は、梅雨時の花のイメージが強い、ツユクサの花です。このツユクサの仲間に、かなり大型のムラサキツユクサや、白い花を付けるトキワツユクサなどがありますが、これらの花も良く見かけます。

早朝に公園を散歩すると、植栽の木の枝に付いている蜘蛛の巣に、雨の水滴がいっぱいに並び、太陽光線を反射して宝石のように輝いていました。太陽が昇れば、水滴は露の如くはかなく消えていく存在です。

富の象徴ともいえる宝石に、勝るとも劣らないこうした自然の美しさは、気付く注意力さえあれば貧富の別なく、誰しもが満足するまで鑑賞することができます。

マンションの植栽に、絡むように付いている植物に白い花が咲いていました。よく見ると、カラスウリの花です。すでにしぼんだ状態ですが、夜に咲いている時は、周囲の糸状の部分を周辺に広げた状態だそうです。一度見てみたいと思っています。

人為的に植えたのではなく、この実を食べた鳥が種を運んできたのでしょう。秋には、特徴的な赤い実を付けるはずです。その前に、木々に絡んだ雑草として取り除かれないことを願っています。カラスウリの実は、絵の題材になるほど風情があります。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

様々な花が咲いていた5月・6月に比べ、蒸し暑い梅雨時の7月上旬、草木の開花はちょっと一服感があります。少し遅めのアジサイやクチナシの花が、まだ公園に咲いていました。クチナシの花には、下の画像のように八重咲もあります。

この時期に、公園などでは、キキョウの花をよく見かけます。塾では小5で学習する秋の七草の一つです。けれども、キキョウは6月から8月にかけて夏に開花します。綺麗な青紫色ですが、その下の画像のように白いキキョウも稀に咲いています。清楚で気品のある花です。

夏の花と言われれば、多くの方が連想するのはヒマワリでしょう。まさに夏の太陽のように、力強く咲いています。そんなヒマワリを詠んだ短歌を、私は好きです。

向日葵は金の油を身に浴びてゆらりと高し日の小ささよ (前田夕暮)

下の画像は、サンゴシトウの花です。アメリカデイゴに似ていますが、それもそのはずで、オーストラリアのシドニー植物園で、アメリカデイゴ と 北アメリカ原産のヘルバケアを交配して作られた園芸種だそうです。

デイゴというと、沖縄を連想する方が多いと思います。デイゴは、沖縄の県花となっています。デイゴは、マメ科の落葉高木で、インドから太平洋諸島の海岸近くに分布し、沖縄は北限地だそうです。

この時期から秋まで、長々と公園などで咲いている花と言えば、サルビアの花でしょう。サルビアは、シソ科の植物で、ブラジルが原産地です。最近は、下の画像のように真っ赤なサルビアの他、ブルーサルビアと呼ばれる品種もよく見かけるようになりました。

下の画像は、アガパンサスの花です。公園でよく見かけるアガパンサスは、ヒガンバナ科のアガパンサス属の植物ですので、全体の形状から、ヒガンバナを連想する方は多いでしょう。

上で紹介した花はすべて虫媒花ですので、梅雨時の蒸し暑い空を忙しく飛び回る昆虫を活用して、子孫を残す植物たちです。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

私の仕事は、どちらかと言えば精神的な疲れが、肉体的疲れを上回っているように感じます。ですから、週一の休みである日曜日には、公園を散歩したり、山に出かけたりして気分転換を図ります。そんな理由で、私のブログは教育の範疇に入れているものの、僅かばかりの余暇時間さえ口角泡を飛ばして教育を語ることは、現実的に不可能です。したがって、四季折々の風景や植物の画像が、私のブログにアップされることとなります。

公園を散歩したり山を歩きまわると、気分転換だけではなく、精神的にも問題解決においても、エネルギーとインスピレーションを得ることができます。また、春夏秋冬の自然の変化と、特に植物の生育に関心を持つと、もっと楽しい生活を送ることができるでしょう。

今日は、6月の新宿御苑や近隣に咲いている花を中心に綴ります。まず、6月に入ると、キンシバイの仲間の花が、5月が中心のウツギの仲間に代わって咲きはじめます。アジサイの仲間が咲くちょっと前に、その隙間を埋めるように、黄色い花をいっぱいに付けて、元気よく咲いています。

ウツギの仲間について、以下のブログでまとめましたので、興味ある方はご覧下さい。

マッキーの『四季を楽しむ』:知っていて損はない8種類のウツギの仲間

上の画像の花が、キンシバイです。「ちょっと最近見かけるキンシバイよりも見劣りするね」と思われた方は、観察力が優れています。花弁が半開きでどちらかと言えば下向きに咲いています。

それに比べて、下のキンシバイは、全開で正面を向いて元気に咲いています。実は、下のキンシバイは、園芸品種のヒペリカム・ヒドコート(大輪金糸梅)です。よく見かけるキンシバイは、このヒペリカム・ヒドコートで、多くの方はこの花をキンシバイと呼んでいるようです。

上のキンシバイの仲間は、ビョウヤナギと呼ばれる品種です。おしべがとても長くあでやかな印象を受けます。下の画像は、ビョウヤナギとそっくりの花を付けるヒペリカム・カリシナムという品種です。ただし、セイヨウキンシバイとも呼ばれるヒペリカム・カリシナムは、その草丈が30cmにも満たない矮性種で、ランドカバーに適した品種です。

キンシバイ、ヒペリカム・ヒドコート、ビョウヤナギ、そしてヒペリカム・カリシナムの4種類のキンシバイの仲間を、その特徴を含め覚えておくとよいでしょう。それから、同じ時期にギンバイカ(銀梅花)と呼ばれる、フトモモ科ギンバイカ属の常緑低木がありますが、とても清楚で魅惑的な花を付けます。合わせ、覚えておくとよいでしょう。

このキンシバイの仲間の詳細は、以下のブログで詳しく説明しましたので、興味ある方はご覧ください。

マッキーの『四季を楽しむ』:キンシバイとビョウヤナギとヒペリカム・カリシナム

下の画像は、新宿御苑の池ですが、実際の緑と池に映った緑と識別ができません。これは、なにも画像だからではなく、実際に見てもちょっと識別できません。新緑の光と影が作り出す幻想的な景観です。

上の画像は、シモツケの花です。アジア原産の落葉低木で、下野の国(栃木県)で発見されたことが名の由来です。バラ科の草本のシモツケソウに対して、木本であることから、キシモツケとも呼ばれます。

下の画像は、ホタルブクロです。いわむらかずおの絵本「14ひきのシリーズ」や、陶芸家田村耕一の焼き物を、ホタルブクロを見ると私は思い出します。

この時期、ホウノキやタイサンボクに、上の画像のようなとても大きな白い花が咲きます。上の画像はタイサンボクの花ですが、ホウノキの花は、芳香を伴い格別な存在感があります。

下の画像は、サンゴジュの花です。サンゴジュは、秋の赤い実と紅葉が印象的ですが、この時期に白い小さな花をいっぱい付けています。

新宿御苑では、6月上旬にクチナシの花が咲いていました。初夏を印象付ける、強い芳香を周囲に放っています。春のジンチョウゲ・秋のキンモクセイと並び初夏のクチナシの花は、季節の到来をその芳香で私に教えてくれます。

梅雨入りとともに、その色合いを一層美しく感じさせる花、それがアジサイです。もしも、このうっとうしい梅雨の季節に、アジサイの花が存在しなかったなら、もっといやな季節に感じられることでしょう。今咲いている多くのアジサイは、日本のガクアジサイが西洋で品種改良され、逆移入したものです。アジサイの学名「Hydrangea」は、ギリシャ語の水(hydro)+器(angeion)で、「水の器」を意味しています。西洋の人たちも、梅雨時に水分をいっぱい吸収し、瑞々しく咲くこの花を、そんな風に受け取ったのでしょう。

以下は、過去のアジサイについてのブログです。参考にご覧下さい。

マッキーの随想:アジサイとカタツムリの思い出

マッキーの随想:梅雨…アジサイの季節…そして夏至

上の画像は、新宿御苑で今年咲いていたカシワバアジサイの花です。葉が柏の葉に似ていることから名付けられました。そして下の画像は、山菜取りに行った折に、藪の中に咲いていた幻想的なコアジサイの花です。いずれも、特徴あるアジサイの花で印象的です。

最後に、新宿御苑の温室に飾られていた絶滅危惧種のツルランの花です。園芸採取などで減少して絶滅が危惧されている植物です。極めて上手に植物を育てている方がいます。そうした方が入手し、繁殖させることも意味あることです。しかし、自然の中でその環境に順応して生きていくのが、山野草の本来の姿であると私には思えます。

歌詞 『夏は来ぬ』

卯の花の 匂う垣根に

時鳥(ホトトギス) 早も来鳴きて

忍音(しのびね)もらす 夏は来ぬ

さみだれの そそぐ山田に

早乙女が 裳裾(もすそ)ぬらして

玉苗(たまなえ)植うる 夏は来ぬ

橘(タチバナ)の 薫る軒端(のきば)の

窓近く 蛍飛びかい

おこたり諌(いさ)むる 夏は来ぬ

楝(おうち)ちる 川べの宿の

門(かど)遠く 水鶏(クイナ)声して

夕月すずしき 夏は来ぬ

五月(さつき)やみ 蛍飛びかい

水鶏(クイナ)鳴き 卯の花咲きて

早苗(さなえ)植えわたす 夏は来ぬ

今日は、 『夏は来ぬ』にも歌われている、5月の代表的な花であるウツギの仲間を、今年撮った画像を中心にまとめてみたいと思います。

上の画像は、6月の新宿御苑で撮ったものですが、時期としては終わりのウツギの花です。画像のように、花弁は完全に開花せずに下向きに咲くのが、ウツギの花の特徴と言えるでしょう。下の画像は、山で見かけたウツギの花です。やはり完全に花弁は開かずに、下向きに咲いています。

ウツギは、アジサイ科ウツギ属の落葉低木で、ウノハナ(卯の花)とも呼ばれます。茎が中空のため空木(うつぎ)と名付けられました。旧暦4月を卯月というのは、卯の花が咲く季節から名付けられたそうです。

下の画像は、サラサウツギ(更紗空木)で、アジサイ科(旧ユキノシタ科)ウツギ属の落葉低木です。初夏に、八重咲きで、芳香のある下向きの花を咲かせます。花は、花弁の外側が薄紅紫色で、内側が白色で、とてもきれいな花です。ウツギの八重咲の園芸品種で、公園などでよく見かけます。

上と下の画像は、マルバウツギの花です。アジサイ科ウツギ属の落葉低木です。ウツギの花が、半開で下向きに咲くのに対して、マルバウツギは画像のように、全開の星形で上向きに咲きます。また、名の通り葉が他のウツギに比べて、丸い形をしていることからマルバウツギと名付けられました。

上下の二つの画像は、ガクウツギの花です。ガクウツギ(額空木) は、初夏、ガクアジサイ(額紫陽花) に似た白い装飾花と、ウツギ(空木) に似た茎葉をしたユキノシタ科アジサイ属の落葉低木です。 幹はよく枝分かれし、それぞれの枝先に散房花序を出します。

また、ガクアジサイ(ユキノシタ科アジサイ属の落葉低木)やノリウツギ(アジサイ科アジサイ属の落葉低木)やオオカメノキ(スイカズラ科ガマズミ属の落葉低木)などは、ガクウツギにとても似ている花を咲かせる植物です。

コゴメウツギ(小米空木)は、バラ科コゴメウツギ属の落葉低木です。明らかに、今まで出てきたウツギの仲間とは異なる特徴を持っています。名の由来は、花がウツギの花に似ていて、小型であることからきているようです。 ウツギと名が付く植物は、6科11属もあります。したがって、様々なウツギの仲間があるのです。

下の画像は、ツクバネウツギの花で、スイカズラ科ツクバネウツギ属の植物つです。名の由来は、プロペラのような萼片を残した実を、羽根衝きの羽根にたとえたことによります。山に登ればよく見かける花ですが、都心でもツクバネウツギの仲間のアベリアが、生垣として多く用いられ、年中咲いている花を一般的に見ることができます。

上の画像は、山で見かけたタニウツギの花です。タニウツギ(谷空木)はスイカズラ科タニウツギ属の落葉小高木で、田植えの時期に花が咲くので「田植え花」としても知られています。

下の画像は、公園などでよく見かけるハコネウツギです。ハコネウツギ(箱根空木)は、初夏、白や淡紅色、紅色の小花を同じ木に咲かせるスイカズラ科タニウツギ属の落葉低木です。 花は漏斗状をしています。 一本の木や枝に、赤花と白花を付けることから、源氏の白旗、平家の赤旗をもじって、 ゲンペイウツギ(源平空木)とも呼ばれます。 色が混じるのは、咲き始めが白で、その後、淡紅色、紅色と花色が濃くなるためです。

ウツギの仲間は、以上の8種類の他に、ユキノシタ科・バイカウツギ属のバイカウツギ(梅花空木)やフジウツギ科・フジウツギ属のフサフジウツギ(房藤空木)などがあります。それらのウツギは、近隣の公園で今年は見当たらなかったウツギの仲間です。今回取り上げたウツギの仲間を、その判別を含めて知っていると、この季節の公園の散歩や山などへのお出かけは、もっと楽しいものになることでしょう。

最後に、ウツギの花と同じ時期に咲いていて、ウツギにとても似ている2種類の植物について触れておきましょう。

下の画像はエゴノキの花で、エゴノキ科エゴノキ属の落葉小高木です。花は白色で、5月後半から6月にかけて沢山の花をつけます。特徴は、2~3cm程の長い花柄があって、垂れ下がるように咲きますので、識別は明らかです。かつて自宅の玄関脇に、一本エゴノキを植えました。

下の画像は、ハクウンボク(白雲木 )の花です。エゴノキ科エゴノキ属の落葉小高木ですので、上のエゴノキに似ています。枝先に垂れ下がるように長さ8-17cmになる総状花序をだして、白色の花を20個ほど下向きにつけます。小花柄は長さ7-10mm程ですので、エゴノキと識別できるでしょう。ハクウンボクは、日本原産だと言われています。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

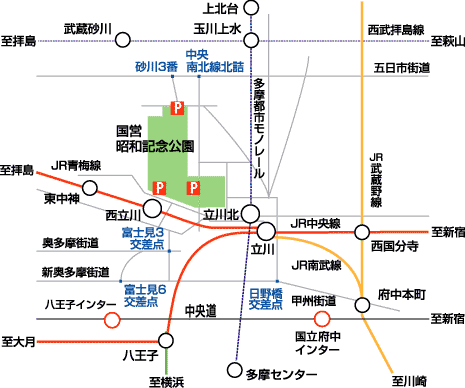

近年は、年に何回かでかける昭和記念公園へ、こどもの日の5月5日に行ってきました。新宿方面からですと、青梅線に乗り入れる青梅特快が便利です。西立川駅で下車して数分で昭和記念公園の入口です。

昭和記念公園は、広大な敷地に四季折々の花を鑑賞することができ、子どもの遊び場が数多く設置されていますので子連れでも楽しめます。また、園内に里山の景観さえ再現されていて、公園であることを忘れるほど自然に恵まれていることも特徴です。

お弁当持参で、園内をハイキングする楽しさがあり、老若男女を問わず楽しめる公園といえるでしょう。

ハルジオンの花によく見られるハナムグリを6歳児に教えると、ハルジオンを見つけては、ハナムグリを探して楽しんでいました。

この公園は、原っぱ西花畑・原っぱ東花畑・花の丘などを中心に、大規模に同一種の草花が四季を彩ります。今回は、原っぱ西花畑のアイスランドポピー・原っぱ東花畑のナノハナ・花の丘のシャーレーポピーなどが見頃でした。

上の画像は、たばこを吸っている真似ではありません。森の家前でボランティアの人たちが草笛を作って吹き方を教えていました。6歳児もすんなりと草笛を吹くことができ、得意になって鳴らしていました。草笛の葉は、よく見かける植物で、シラカシの葉ではないかと思われます。

こどもの森には、虹のハンモックと呼ばれるネットを張った遊具があり、段差のある次のネットに移る時、スリルを味わうことができます。また、園内2カ所に、日本最大級の風船状のトランポリンが設置され、子どもに大人気です。

ドラゴンの砂山には、石とコンクリートで出来たドラゴンが設置されていて、ちょっと危険ですがその上まで登って楽しむことができます。子どもは、親が危険と感じる場所で、身を守ることを覚えるのです。子どもの行動に無関心はマズイですが、過保護は自ら身を守る能力を高める障害となります。

日が西に傾いた頃のこもれびの里です。鯉幟をバックに写真を撮っていると、鯉幟を丁度下ろし始めました。グッドタイミングでした。こもれびの里近くにある花の丘には、シャーレーポピー(下)が咲き始めていました。しばらくすれば、丘一面が赤く彩られることでしょう。

そろそろ終わりを迎えた菜の花畑を背に、おせんべいをかじる6歳児。初夏のような西日が眩しそうです。遊び疲れるほど楽しんだ公園の夕暮れ時は、時間がまったりと流れているように感じます。

この公園は、もう少しすると日本最大級のレインボープールがオープンし、混雑もピークとなります。

入園料:大人410円 小人80円

【交通アクセス】

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

5月4日は、みどりの日。小石川植物園は、入場料無料の日でした。そこで、私たち夫婦と6歳児の3人で、小石川植物園へ出かけました。上の子が、この近くの学校に通っていた頃に訪れて以来、久しぶりの見学となります。

以前は、東京メトロの茗荷谷駅の方から歩きましたが、今回は都営三田線の白山駅から歩きました。およそ駅から10分ほどで植物園正門にたどり着きます。今日は、5月の植物園に咲いている花をいくつか紹介しましょう。

正門で担当者から、見どころとお勧めの巡回の順路を聞き、案内図に従って歩き始めました。正門近くに、八重山吹の花がありましたので、写真に収めました。普通のヤマブキよりもちょっと遅い開花時期です。

何がなんだか分からないほど多くの種類があるツツジですが、アゲハチョウもやってきたケラマツツジとさまざまなツヅジが満開でした。

正門の係員が教えてくれた2種類の見どころの植物の一つが、下の画像の花です。別名「ナンジャモンジャノキ」と呼ばれているヒトツバタゴ (一つ葉タゴ) です。ただし、「なんじゃもんじゃ」の木は、特定の種類の木を呼ぶのではなく、名称不明で地域のシンボルツリーとしての役割を果たす立派な木を指して呼ばれているようです。明治神宮外苑周辺に、このなんじゃもんじゃの木(ヒトツバタゴ)が多く植えられていると聞いています。

これから、下の植物の仲間が次々と咲き始めます。それはウツギの仲間です。下の花は、タニウツギとガクウツギです。他に、山や公園で見かけるウツギの仲間として、本家ウツギの他に、コゴメウツギ・ハコネウツギ・バイカウツギ・ツクバネウツギなどは知っていると良いでしょう。

これらウツギの仲間を、分類学上分けると以下のようになります。

ユキノシタ科・ウツギ属・・・ウツギ、ヒメウツギ

ユキノシタ科・バイカウツギ属 ・・・バイカウツギ、

ユキノシタ科・アジサイ属・・・ガクウツギ

スイカズラ科・タニウツギ属・・・タニウツギ、ハコネウツギ

スイカズラ科・ツクバネウツギ属・・・ツクバネウツギ、ハナツクバネウツギ(アベリア)

通称アベリアと呼ばれ、名前は知らなくとも、公共施設を中心に個人住宅などの生垣で、たいへんよく見かける花も、ウツギの仲間です。この花は、他のウツギと異なり初夏から秋まで長期間花が咲いています。

青梅も、これからの季節を象徴する植物と言えるでしょう。かつて、青梅を題材とした川島睦郎の日本画が自宅にあり、この時期に壁に掛けて鑑賞しました。

アヤメ科のシャガ・カキツバタ・ジャーマンアイリスなどが咲いています。もうしばらくすると、湿地帯にハナショウブが咲き始めます。都内では、明治神宮の中にある菖蒲園が有名です。

奥の赤っぽい色の建物は、東京大学総合研究博物館小石川分館で、東京大学の前身にあたる東京医学校時代の建物です。この建物は、明治初年の木造擬洋風建築特有の様相を残していて、国の重要文化財の指定を受けています。

植物園の係の方から教えてもらったもう一つの見どころは、下の画像の「ハンカチの木」です。新宿御苑にもこの木はありますので、私にとっては珍しいものではありません。けれども、多くの方には珍しい植物なようで、落ちているハンカチの木の花を拾っていました。

本当は、この植物園では、落ちている物も拾ってはいけないことになっています。また、このハンカチの木の白い花は、実は花のつぼみを包んでいた葉で、苞葉と呼ばれるものです。この白い2枚の苞葉を、白いハンカチに見立てた木の名前なのでしょう。

上の画像はシランの花です。一般的なシランの花は名の通り紫紅色ですが、このシランは白に近い淡色で、まれに白い花のシランもあります。淡い木漏れ日の中にシートを敷いて、多くの方がのどかな春を楽しんでいました。

上の画像がノイバラで、下はシャクヤクの花です。樹木のボタンは「花王」と呼ばれ、草本のシャクヤクは花の宰相「花相」と呼ばれる事があります。

上の画像は、ナルコユリの花です。アマドコロも同じような花を付けます。また、区別は明確ですが、ホウチャクソウも似た花を付けます。

この植物園に来たら、上の「ニュートンのリンゴの木」と、下の「メンデルのブドウの木」は必見です。ニュートンのリンゴの木は、この木のリンゴが落ちるのをニュートンが見て 「万有引力の法則」を発見したという逸話が残る木を接ぎ木したものです。

また、メンデルのブドウの木は、「メンデルの法則」などの遺伝学の基礎を築いたメンデルが、実験に用いた由緒あるブドウの木です。メンデルの法則といえば、エンドウ豆を用いた形質の3つの法則を思い出しますが、ブドウの木をどの様に実験で用いたのでしょうか。

小石川植物園は、年間を通して様々な植物を観察でき、HPの「花ごよみ」を参考にすれば、季節ごとの代表的な花を楽しむことができます。家族で気軽に公園に出かける雰囲気で来園されたらよいでしょう。

【東京大学大学院理学系研究科附属植物園】

所在地:〒112-0001 東京都文京区白山3丁目7番1号

開園時間:午前9時~午後4時30分(但し入園は午後4時まで)

入園料:大人400円 小人130円

アクセス:都営地下鉄三田線 白山駅下車 A1出口 徒歩約10分

東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車 出入口1 徒歩約15分

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

港区白金台にある「国立科学博物館付属自然教育園」には、年に一度の割合で訪れています。東京の一等地に、これだけ広い植物園があること自体、とても貴重なことです。4月19日(日)、6歳児を連れて、この植物園を訪れました。

この植物園は、しばらくすると蚊が大量に発生して、虫除けの薬剤を準備しないと、大変なことになります。植物園の中に池や小川が流れていることも、蚊が多く発生する原因となっています。ただし、この植物園は、様々な昆虫と出会えることを売りにしていますので、蚊の駆除が難しい面もあります。

地球温暖化で、明らかに都内の緑地帯に発生する蚊の数は飛躍的に増えたことを、経験的に実感しています。デング熱が例年以上に流行した昨年の教訓を生かして、都内の公園の蚊の対策を行ってほしいと思います。

入口を入って、道に沿って路傍植物園があります。そこに、画像の順で、ニリンソウ、イチリンソウ、シャガなどが咲いていました。

ニリンソウとイチリンソウは、いずれもキンポウゲ科の植物で、ニリンソウは多くが1本の茎から2本の花茎を伸ばして、その先に花が2輪付きます。それに対して、イチリンソウは茎の先に1輪の花を付けます。イチリンソウは、ニリンソウに比べて大きな花を付けます。

シャガは、この時期の代表的な花と言えるでしょう。薄紫色で花の大きさが小さいヒメシャガの花も咲いています。いずれも、アヤメ科の植物で、これから次々と咲きはじめる同種の花々(アヤメ・ハナショウブ・カキツバタ・グラジオラス・フリージア・クロッカスなど)の先駆けとして咲きはじめます。

下の画像は、大変よく見かけるヤマブキの花です。バラ科ヤマブキ属の花で、落葉低木です。バラ科ですので、花弁は5枚です。ところが、その一つ下の画像では、花弁が4枚です。これは、ヤマブキソウと呼ばれる、ケシ科ヤマブキソウ属の多年草の花です。とても色や形が似ていますが、ヤマブキは木で、ヤマブキソウは草の仲間ですので、植物の大きさが全く異なりますので間違えることはありません。

下の画像の花は、ラショウモンカズラの花です。シソ科ラショウモンカズラ属の多年草です。その下の画像は、エビネの花です。ラン科エビネ属の多年草で、地上性のランの仲間です。その下の画像は、シュンラン(春蘭)の花です。単子葉植物ラン科シュンラン属のランです。

曇天の日で、天気予報では雨は降らないはずでしたが、帰り際にちょっとした小雨がパラつきました。植物園は、新緑に包まれ、暑くもなく寒くもない過ごし易い気候となりました。都心の広い緑地を散歩していると、気分が爽快になります。

新緑が池に映り、黄緑色に包まれた「イモリの池」。上の画像は、ホウチャクソウ(宝鐸草)の花で、ユリ科チゴユリ属の植物です。確かにどこかチゴユリに似ています。また、山菜として利用されるアマドコロやナルコユリに似ていますが、ホウチャクソウは毒性がありますので注意が必要です。

この植物園の見どころの一つと言える「水生植物園」は、時期が早いのでイマイチでした。咲いている花は、ノウルシとミツガシワです。これから暖かくなるにつれ水生植物園には、さまざまな水生の植物が咲き、その花に誘われて蝶やトンボなどの昆虫が数多く見られます。

水生植物園を見終わったその先に、東屋とベンチのある場所の横に、ひょうたん池があります。そこで一休み。6歳児は紐をたすき掛けにしていますが、右ポケットにPASMO、左にはコンパクトデジカメが入っています。ここから、樹林に囲まれた道を歩き、再び最初に通った路傍植物園を歩けば、出入口の管理棟へ到着します。

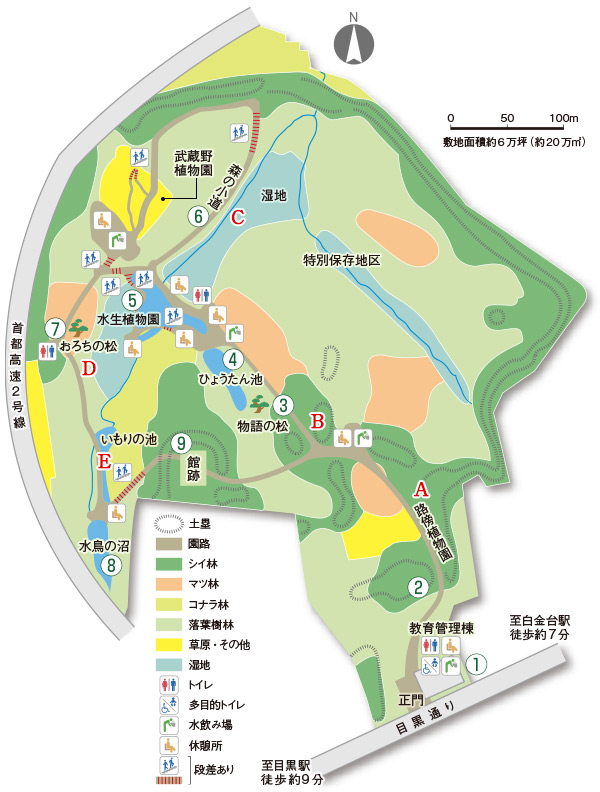

下の画像が、植物園のガイドマップです。

この植物園のお勧めの歩き方は、路傍植物園から右回りに歩きます。⑧水鳥の沼・武蔵野植物園・⑥森の小道の順で歩きます。武蔵野植物園入口に、最も大きい休憩スペースがありますので、一服するとよいでしょう。

森の小道から⑤水生植物園に突き当たったら、右手にある階段を降りて中を一周します。出口にある④東屋とひょうたん池にも休憩スペースがありますので、昼食など持参してランチタイムとするとよいでしょう。最後に再び路傍植物園に向かってあるき、出入口の管理棟で休んで植物園見学は終了します。

首都圏では、緑地の割合は少ないのですが、明治神宮や神宮外苑そして新宿御苑、かつての大名屋敷跡が由来の庭園など、まとまって緑地があるのが特徴です。メガロポリス東京に住んでいるなら、そうした緑地を上手く使いながら、四季の変化を楽しむことが大切なことです。

所在地:東京都港区白金台5-21-5

交通:JR山手線 目黒駅東口より目黒通り徒歩9分東急目黒線

目黒駅正面口(中央口)より目黒通り徒歩9分

東京メトロ南北線/都営三田線 白金台駅出口1 より目黒通り徒歩7分

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

3月22日(日)、天気も良かったので、6歳児を連れて代々木公園で遊びました。ソメイヨシノはまだ咲いてなく、早咲きの桜が散り始めていました。

この時期の代々木公園には、春爛漫に先駆けて、いくつかの花が咲いています。そうした花などを、画像で紹介しましょう。

代々木公園には、綺麗に花をつけるハクモクレンの木が、ドッグランの施設の近くにあります。この時期に、このハクモクレンを見るのを、私は楽しみにしています。

ハクモクレン・モクレン・コブシ・タイサンボク・ホオノキ・タムシバは、いずれもモクレン属の植物です。ここに挙げた植物は、このブログで取り上げていますので、よくご覧の方は、その差異を理解しているかもしれません。種類を分別できるなら、より楽しく植物を鑑賞することができます。

菜の花が満開でした。菜の花をよく見ると、花弁が4枚です。今はアブラナ科と言いますが、この仲間の植物を以前は十字花科と教えていました。多くの植物の花弁の枚数は5枚です。テストで花弁の枚数を問われたら、知らない場合5枚と答えると正解の可能性が高まります。アブラナ科の植物は花弁が4枚で、十字形に見えることから名づけられたのでしょう。

早咲きの桜・河津桜の下でお弁当を広げました。暖かい陽気に誘われて、多くの方が桜の下にシートを敷いて宴を楽しんでいました。このブログを綴っている今現在は、ソメイヨシノが真っ盛りで、本格的な春を感じています。

大道芸は、一つの文化だと私は思っています。最近、歩行者天国など公共の場から、大道芸は管理上の問題だけで締め出されているようです。お役所仕事、すなわち融通の利かない単細胞的な取り扱い方のことですが、大道芸もその対象となっているようです。

観光立国を標榜するなら、利権がらみのカジノ開設などよりも、こうした大道芸などを取り上げる方が、教育的であり有効だろうと思うのは、私だけではないでしょう。他国はどうであれ、日本は日本の良さを前面に出した良好な風俗を基盤とした教育的観光立国を目指してほしいと考えます。

カジノ・カジノと叫ぶギャンブル好きで利権がらみの政治屋に対しては、その名前と行為をしっかりと監視しながら、その不道徳性を批判していかなければなりません。カジノによる経済効果などと言っている愚鈍な政治屋は不要だと思っています。

少し寒いのに、アイス食べるの?花より団子だから、まっいいか。ミモザの木の下で。

ミモザというと、多くの人は上と下の画像の黄色い房状に咲く花を思い出すことでしょう。この植物の正式名称はフサアカシアで、マメ科アカシア属の植物です。ミモザは、本来はマメ科の植物であるオジギソウのことであり、オジギソウの花とフサアカシアの花が、いずれもポンポン状であるために、誤用されたことが由来です。現在では、ミモザと言えば、私もこのフサアカシアを思い出します。

代々木公園でバルーンアートの大道芸を見ました。最後に、作った作品を持ち帰ってよいと言われ、6歳児は急いで勝手に一番大きな帽子をゲット。このとっても目立つ帽子をかぶり、若者で込み合う原宿を、代々木公園から表参道の地下鉄駅まで歩きました。

ゆるキャラも派手ですが、この6歳児も注目されました。まあ、恥ずかしげもなく原宿の大通りを、この派手な帽子を得意げにかぶって歩くことができるのも、もう少しの期間かもしれません。ただ、この天真爛漫さは、失ってほしくないとも思います。

写真の通りこの帽子は、長さを調節できるボンボンの付いた紐がある優れものでした。無論すべてゴム製のバルーンでできています。

この春3月19日に、この6歳児は4年間通った保育園を卒園しました。家から保育園まで歩いて通えなかった幼児が、早くも小学生になるのかと思うと、感慨深いものがあります。ここまで育ててくださった保育園の皆様には、心より感謝しています。

卒園の証書を持って、将来なりたい仕事を語ったそうです。6歳児の希望は、「お医者さんになります!」でした。頑張ってその夢を実現してほしいと願っています。

wifeが撮ったので、バカチョンカメラでもピンボケしている?と綴った後、今のカメラは上級機種まで、ある意味バカチョンカメラになっているんですね。それから、バカチョンという言葉に、差別用語が入っていることを最近知りました。この2つの意味で、この言葉も死語となりました。

つい最近まで冬姿のロゼットが目立った地面に、あっという間にいろいろな野草の花が咲き始めていました。下の画像は、上から順にオオイヌノフグリ、ナズナ(ペンペングサ)、ヒメオドリコソウ、ホトケノザです。

春の七草のホトケノザは、正式名称がコオニタビラコと言い、キク科の植物で食用にもなります。けれども正式名称がホトケノザである下の画像の植物は、シソ科オドリコソウ属で、見ての通りヒメオドリコソウと勘違いしそうな形をしています。

このホトケノザは食用には向かないのですが、春の七草のホトケノザと誤食されることが多いようです。かつては毒性があるとも言われてきましたが、最近は無毒というのが定説です。

ユキヤナギの花は、カスミソウと同じく清楚でとても綺麗だと私は思います。バラ科シモツケ属の植物なので、下の画像のようにズームアップすると、桜の花のような形状をしています。

教室の生徒が、春期講習の合間の休みに千葉にある母の実家へ帰った折、「ツクシを見つけたんだよ!」と私に報告してくれました。

「サクラさいたら いちねんせい ひとりで いけるかな となりにすわる子 いい子かな ともだちに なれるかな~~」・・・6歳児が桜を見ながら歌っていました。

すべてが躍動し始める本格的な春がやってきました。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

前回は近隣の春をお届けしましたが、今日は新宿御苑の春を紹介しましょう。載せた画像は、3月15日(日)の御苑のものです。

2月に訪れたときは、スイセンの花が真っ盛りでした。二ホンスイセンは、すでに花を落としていますが、下のヨウズイセンのペーパーホワイトは、まだまだ咲き続けています。

スイセンの他に冬に咲いている花として、クリスマスローズ(一つ下の画像)も見落としてはなりません。12月ころから咲き始め、4月くらいまで長々と咲いています。

新宿御苑の中にあるミツマタの黄色い花が開花していました。ネームプレートを読んで、「和紙を作る材料になるんだって」と話す若者。・・・コウゾと並び和紙の原料となることを知らない人もいるんですねえ。

ミツマタの下の画像の小さな綺麗な花をいっぱいに付けた植物は、ジャノメエリカです。南アフリカ原産のツツジ科の常緑低木で、11月ころから4月ころまで、この花も長く楽しめます。

春爛漫のソメイヨシノの花が咲く前に、新宿御苑では、気品のある梅の花が満開を迎えていました。「選定された細かい枝先に列をなして咲いているのが、梅の花だよ!」6歳児にはそう教えました。「桜の花とは、花の付き方がだいぶ異なるよね。」

梅一輪 一輪程のあたたかさ ・・・ 服部嵐雪

御苑のプラタナスの並木は、まだ冬枯れた姿です。そんな木々の姿も悪くないなあと、私は感じます。夏には葉を茂らせ、その下に気持ち良い木陰を作り出し、秋に大きいな葉を茶褐色に黄葉させ、はらはらと落葉するプラタナス並木は、四季折々の楽しみを提供しています。

この時期、黄色い花をつける木々で、上の画像のマンサクと下の画像のサンシュユは、強く印象に残る木々です。都心の生垣に、最近ベニバナトキワマンサクの赤い花をよく見かけるようになりました。トキワマンサクは黄色や白の花を咲かせますが、今流行はこのベニバナの方です。

私の故郷・新潟では見かけない桜、それが下の画像の緋寒桜です。最近は寒緋桜と呼ばれることが多くなりましが、それはヒガンザクラ(彼岸桜)と聞き違えることを避けるためです。初めてこの桜を見たときは、花の形状やその花の色から、桜の種類とは思えませんでした。元々は、中国南部から台湾にかけて分布する桜で、関東地方では、2月下旬から3月上旬に河津桜と一緒に咲いています。

この時期に新宿御苑に咲いている桜は、河津桜です。薄いピンクの花をいっぱいに付けて、ソメイヨシノが咲く前に、たくさんのカメラ愛好家の対象となっています。

桜は、日本人にとって特別な存在です。屋外で酒を飲みかわすことができる陽気となり、散り際も美しく、そして何よりも、農作業が本格化する前に、花火のように人々にスタートのスイッチを入れる花です。

願わくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月の頃・・・西行

新宿御苑に、濃いピンク色で小ぶりの花をいっぱいに付けた桜が満開でした。この花の名は、オカメザクラと言います。この桜は、イギリスの桜研究家イングラムという人が、カンヒザクラとマメザクラを交配して作り出したものです。名前は日本女性の代名詞であるオカメが由来であることを、最近NHKで解説していました。

下の画像は、ハチジョウキブシの花芽です。淡い黄緑色の蕾が、木全体に垂れ下がるように付いていました。

これから山登りに出かけると、木々が芽吹き、若葉の淡い新緑が目に優しい季節となります。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

3月に入ると、天候はめまぐるしく変化し、人間より一足早く草木が敏感に季節の移り変わりに反応します。日本の四季の変化は大きく、じっくりとその季節を味わい思いを馳せる間も無く、どんどんと先へ先へと季節が移っていきます。ですから、じっくりと物事を考える習慣が、日本人には育たないといったことを述べている人もいます。

「ある時期における時間の心理的長さは年齢の逆数に比例する」というジャネの法則を持ち出すまでもなく、特に日本人は老若男女を問わず、季節の移ろいの速さに圧倒され続けることになります。

今日は、3月に入ったこの時期に、近隣に咲いていた花を画像とともに鑑賞しましょう。

サザンカとツバキ(上の画像)は、多くの園芸品種がありますので、その違いを判別することがなかなか難しい植物です。けれども、この時期に咲いているものは、間違いなくツバキといってよいでしょう。ツバキは、咲き終わると花全体がぽろっと地面に落ちますので、地面にそのままの花がいっぱい落ちているはずです。花弁がパラパラと散るサザンカとは、このことで区別することが可能です。

赤い 椿白い椿と落ちにけり ・・・ 河東碧梧桐

ジンチョウゲの花は、その香りで春を告げる植物の代表といえます。どちらかと言えば、建物の陰に咲いていることが多いのですが、その強い芳香でその存在を強調しているようです。

春先に咲く低木の花の代表ですが、一つ下の画像のように、白花のジンチョウゲもまれに見かけます。近隣に植えられている白花のジンチョウゲが咲くのを、私は毎年楽しみにしています。

この時期に、星形で綺麗な紫色のハナニラ(下の画像)の花も咲き始めます。この花を追って、やはり紫色のツルニチニチソウの花もやがて咲き始めることでしょう。紫色の花と言えば、もう少し草丈のあるムラサキハナナや、それに似たハナダイコンの花も、もう少しすると咲き始めます。

上の画像は、ヒュウガミズキの控え目な花です。トサミズキも同じような花を付けます。いずれも低木で、細かい枝に葉が出る前に、いっぱいの花を付けています。

近くの公園の中に、散歩道に沿って河津桜が植えられています。その河津桜が満開を迎えていました。どこからやってくるのか、メジロの群れが桜の蜜を吸っていましたが、それにもまして多くの方が、足を止め淡いピンクの花を眺めています。これから、ソメイヨシノの開花情報とお花見が気になる頃となります。

世の中にたえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし ・・・ 在原業平

近くの堤防の土手に、もしかしたらツクシが出ているのでは?そこでちょっと調べると、いたる所に、ツクシが顔をのぞかせていました。ツクシも春を感じさせる植物と言えるでしょう。

土筆煮て飯くふ夜の台所 ・・・ 正岡子規

故郷新潟では、つくしを食べる習慣がありませんが、私の山菜師匠Y氏の故郷福岡では、つくしを食べるそうです。私もその影響を受け、毎年一回くらいは卵とじなどにして料理するようになりました。私にとっては、「一回くらい」というのがポイントです。

生命が躍動する春爛漫の季節が、加速度的な速さで訪れようとしています。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

1月12日(成人の日)に、新宿御苑に出かけました。花の少ない季節ですが、12月22日の冬至を過ぎて、日が長くなってきていることを敏感に察知して、幾つかの花が咲き出していました。

1月の代表的な花の一つに、スイセンを挙げる人は多いでしょう。下の画像は、上がニホンスイセンで、下はペーパーホワイトです。

ペーパーホワイトは、フサザキスイセンの一種で、見かけは清楚な白い花を付けます。強い「芳香」があると解説しているものもありますが、匂いは臭いと表記した方が実態に合っているでしょう。

春先に黄色い花を付ける花樹が多いようですが、ロウバイは最も早く咲く花の一つです。この花は、ロウバイの中でも、ソシンロウバイと呼ばれる植物です。

まもなく、トサミズキ・マンサク・サンシュユ・ミモザなどの黄色い花が、早春を彩ります。

小さなピンクの花をいっぱいつけ、これから長々と咲き続ける下の画像の花は、ジャノメエリカです。

歴史的建造物である旧御涼亭は、皇太子(後の昭和天皇)の御成婚を記念して、寄付金により中国風涼亭として造営されたそうです。下の画像は、そこから苑内を見渡した画像です。中国風建築物から眺めた日本式庭園の対比は、不思議な雰囲気を醸し出しています。

平成24年に建て替え工事が完成した御苑大温室は、新宿御苑に入園すれば入館料が無料です。季節を選ばずに、熱帯の植物やさまざまなランを観賞することができます。下のブラシのような花は、オオベニゴウカン(大紅合歓)という植物の花で、とても印象的な花です。

時間がありましたので、久しぶりに都庁の展望台に行きました。6歳児は、展望はそっちのけで、お土産屋さんの物品の品定めに夢中でした。

最近、都内でも観光対象となる場所は、外人観光客でにぎわっています。また都庁には、東京の観光案内所があるので、必要な資料を入手できることも、外人観光客が多い理由となっているようです。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

もう大晦日までわずかです。今日のブログは、先月の話題となってしまいましたが、11月の公園の景色をお届けします。ただ、11月の初旬は、薄い長袖で十分な気温だったのが、下旬になると冬と変わらぬ服装を着こまないと寒さを感じる日もあるといった、気温の変化が大きい時期でもあります。

11月も中ごろを過ぎると、朝方に中高年の方を中心に、歩道の落葉を掃く人が毎日見られます。そうした労力を考えても、街路樹に落葉広葉樹を植えることは良いことだと私は考えています。公園は、落ち葉の絨毯が敷き詰められ、その上を歩く散歩は、誰にも楽しさが感じられるでしょう。

下の2つの画像は、何の花でしょう。答えを見ずに解答してみてください。

いずれも、ツバキ科ツバキ属の植物で、上がチャノキで下がサザンカです。チャノキは、葉を飲用に使うお茶の木そのものですが、この時期に花を咲かせています。実は、多くは三室に分かれ、そこにそれぞれ1個ずつ実が入っています。この形が、茶畑の地図記号となっています。

11月に入れば、木々は足早に紅葉の季節となりますが、四季咲きのバラは、11月に入っても下の画像のように元気に咲いています。

新宿御苑のプラタナスの並木。その下のベンチに座り、秋の淡い日溜まりを楽しむ時間は、至福の一時と言えるでしょう。そんな時間を楽しむかのように、すべてのベンチは満員状態。

その横で、プラタナスの大きな落ち葉を、カサカサと拾っている6歳児。

高度が低い秋の陽の中を散歩する6歳児。下の画像は、ツワブキの花です。

レジ袋に気に入った落ち葉を入れて、帰宅後にそれを浴槽に浮かべて、紅葉(黄葉)風呂に入るのが好きな6歳児。

上の画像は、十月桜です。早咲きというよりも、晩秋から初冬にかけて咲く桜です。また、4月上旬頃にも再度咲く桜でもあります。花びらは十数枚の八重桜です。下の画像は、ジャスミンとヤツデの花。ヤツデの花は、冬咲く花の代表と言えるでしょう。

薄い長袖の6歳児が、11月も下旬となると、その上にジャンパーを羽織って遊んでいます。やけに早い夕暮れ時、やっぱりレジ袋を手に、落ち葉を拾っていました。

ふと気が付けば、自分の影の何と長いことか!6歳児もビックリ。落ち葉の上に、長々と映る影を楽しんでいました。

落葉広葉樹の春、初々しい黄緑色の若葉が美しい。梅雨、一瞬切れた灰色の雲間に覗く青空に、雨に打たれ木々の葉が映える。猛暑、光合成で養分を作る仕事中の、きつい夏の直射日光。野分、厳しい風雨にじっと耐える。晩秋、最後に許された自分だけの美しい装い・・・ふと気が付けば、ハラハラと青空に舞っていた木の葉。

木々の葉は、1年の生涯を黙々と過ごし、潔く散っていく。 最期の彩りを楽しみながら。

![]()

ブログ人気投票にクリックいただけると幸いです!

季節が移り変わる時期、それを実感できる場所を訪れる楽しみをお持ちの方は幸せです。例えば咲いている花を思い出しても、あの公園のスイセン、あの川沿いの桜、あの神社の花菖蒲、あの植栽のクチナシ、公園入口のキンシバイ、あの駅横のギンバイカ、あの登山路のユキノシタ、あの山のガクウツギ、あの下りのサラシナショウマ、あそこでひっそりと咲くフシグロセンノウ、あの海岸のハマユウ、あの民家のヘブンリーブルー、あの丘で揺れるコスモス、秘密の場所のミツバ・モミジガサ・ハナイカダ~、・・・・・・季節と地図と画像が、止めどなく私の頭の中に浮かんできます。

その時期が来ると、そうした花々は、私をその場所へ誘うのです。

秋のこの時期、そんな楽しみの一つが、頻繁に訪れる新宿御苑で11月の初旬から中旬にかけて開催される菊花壇展です。菊は天皇家を象徴し、皇室ゆかりの新宿御苑ですから、その力の入れようは半端ではありません。菊の素晴らしさを堪能できます。今日のブログは、菊の奥深さと、綺麗な菊の画像を楽しんで欲しいと思います。

新宿御苑は、いくつかのブロックに分かれています。その一つの回遊式の日本庭園内に、上家(うわや)とよばれる建物が、この時期に仮設で設置されます。それぞれの上屋ごとに、特色ある種類の菊の花々を鑑賞することができます。

それぞれの菊花壇には、その菊の特徴が書かれた案内が設置されています。菊には門外漢の私も、それを参考に、様々な菊の花を楽しむことができます。

【江戸菊花壇】

このように日本人に親しまれている菊が、秋の七草に入っていないのは、とても不思議なことです。この事は、以前のブログで綴りましたので、興味ある方はご覧下さい。

マッキーの『四季を楽しむ』:菊の季節・・・その1

【大作り花壇】

毎年この菊の「大作り」を見る度に、その仕立ての労苦を感じざるを得ません。この菊は、1株から数百輪の花を半円形に整然と仕立てて咲かせる技法であり、新宿御苑独自の様式なのです。

【 伊勢菊・丁子菊・嵯峨菊花壇】

この菊花壇は、少し特徴のある変わった菊が多いようです。花弁が上にまっすぐに伸びたものや、下に垂れ下がったものなど、変化を楽しむことができます。

【懸崖作り花壇】

私たちの周りに最もよく見られる植物の一つが、キク科の植物です。特に、秋には多くのキク科の植物を楽しむことができます。ここで、キク科の植物について(塾ではその多くを小5で学習)まとめておきましょう。

【キク科の植物】・・・ウィキペディアより参照

キク科は、被子植物真正双子葉類に属する1分類群である。もっとも進化し、もっとも分化している植物とされる。草本(そうほん)または木本(もくほん)。

キク、タンポポのように小さな花(小花)がたくさん集まり、さらにそれが一個の花に見える点が形態上の主な特徴である。このような花の形状を頭状花序(とうじょうかじょ、略して(頭花)という。

また、その基部の、ガク(萼)のように見える部分を総苞片(そうほうへん)と称す。頭状花序(頭花)をつくる小花には、筒状花(管状花)と舌状花の二種類がある。ハハコグサは前者のみで花ができており、タンポポは後者のみで構成される。ヒマワリの花では、周囲を舌状花、中央を筒状花が占める。

普通、花が筒状花のみまたは周囲に舌状花を持つキク亜科と、舌状花のみからなり茎葉に乳液を含むタンポポ亜科とに分類される。キク亜科をさらに数亜科に分けることもある。

世界ではおよそ950属2万種、日本では約70属360種のキク科植物が知られており、地球上のほとんどの地域で生育可能である。また、そのため、キク科には多くの栽培植物、帰化植物が存在している。

【肥後菊花壇】

ここは私が最も好きな菊花壇です。極めて繊細な花弁が葦簀に映えて、とても美しい菊です。どちらかと言えば細い花弁が、パリッと伸びきって、夏の線香花火を見ているようです。

直植の花壇もあります。芝生の一部をこの時期に、菊の花壇として作っています。

【インフォメーションセンター】

新宿門にあるこのインフォメーションセンターには、菊の解説コーナーが設置されていますので、立ち寄るとよいでしょう。今回は、11月3日の祝日でしたが、午後1時過ぎまで教室で業務がありましたので、その後に出かけて閉園間近の4時まで御苑を楽しみました。休みの少ない私は、半日を有効に使って、精神的休養に役立てています。

今回紹介した菊花壇について、以前のブログでより詳細に解説しました。興味ある方は、ご覧下さい。

マッキーの『四季を楽しむ』:菊の季節・・・その2