1.長寿新村の隣にありました。現在は「濾西清真寺」となっています。

2.ドームと尖塔がイスラム寺院の特徴を表しています。

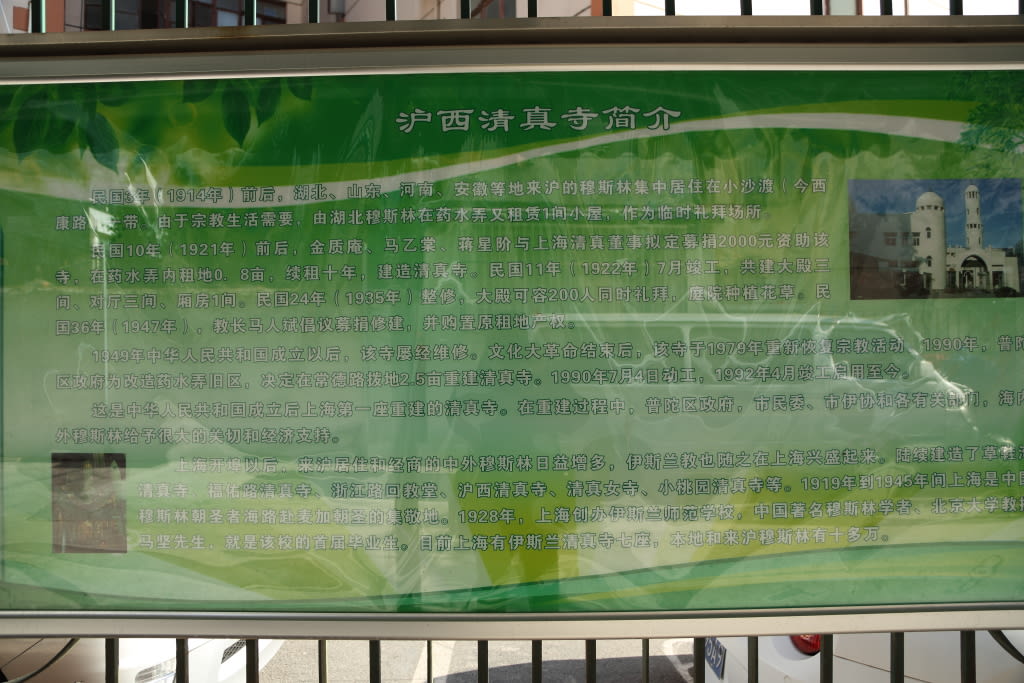

3.「濾西清真寺」の由来が詳しく書かれています。

「民国3年(1914年)前後、湖北、山東、湖南、安徽省から上海へ来たイスラム教徒が西康路一帯に多く住んでいましたが、宗教生活上必要となり、湖北省の教徒が小屋を借り臨時の礼拝所を造りました。

1921年前後、上海清真寺董事達が2000元の募金を集め、この地に10年間の借地をし、1922年7月にこの寺を建立しました。

その後、1935年と1947年に改修を行い、200人が同時に礼拝できる大殿もでき、土地の権利も取得しました。

1949年中華民国建国後も改修を行い、文化大革命終了後の1979年には宗教活動を再開しました。

1990年、上海市の区画整理に伴い普陀区政府はこの地に上海第一のイスラム寺院の建築を決定し、1992年4月に再建されました。

再建時は普陀区政府、市民委、上海市イスラム教各部門、国内外教徒の経済的支援を受けました。<中略>

現在上海には7棟のイスラム寺院があり、10万人以上の教徒が活動しています。」

4.礼拝堂の入り口。

寺院の方が熱心に説明をしてくれましたが、悲しいかな私の中国語能力ではほとんど聞き取れませんでした。

礼拝堂に入りたかったのですが、遠慮して外部から撮影しました。

5.中国が多民族国家であることがわかりますね。

中国は92%を占める漢民族と55の少数民族が共存しています。

イスラム教徒は「回族」と呼ばれますが、習慣として豚肉を食べません。三国志などにも出てくる精かんな騎馬兵の末裔でしょうか。

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmF4 IS

2.ドームと尖塔がイスラム寺院の特徴を表しています。

3.「濾西清真寺」の由来が詳しく書かれています。

「民国3年(1914年)前後、湖北、山東、湖南、安徽省から上海へ来たイスラム教徒が西康路一帯に多く住んでいましたが、宗教生活上必要となり、湖北省の教徒が小屋を借り臨時の礼拝所を造りました。

1921年前後、上海清真寺董事達が2000元の募金を集め、この地に10年間の借地をし、1922年7月にこの寺を建立しました。

その後、1935年と1947年に改修を行い、200人が同時に礼拝できる大殿もでき、土地の権利も取得しました。

1949年中華民国建国後も改修を行い、文化大革命終了後の1979年には宗教活動を再開しました。

1990年、上海市の区画整理に伴い普陀区政府はこの地に上海第一のイスラム寺院の建築を決定し、1992年4月に再建されました。

再建時は普陀区政府、市民委、上海市イスラム教各部門、国内外教徒の経済的支援を受けました。<中略>

現在上海には7棟のイスラム寺院があり、10万人以上の教徒が活動しています。」

4.礼拝堂の入り口。

寺院の方が熱心に説明をしてくれましたが、悲しいかな私の中国語能力ではほとんど聞き取れませんでした。

礼拝堂に入りたかったのですが、遠慮して外部から撮影しました。

5.中国が多民族国家であることがわかりますね。

中国は92%を占める漢民族と55の少数民族が共存しています。

イスラム教徒は「回族」と呼ばれますが、習慣として豚肉を食べません。三国志などにも出てくる精かんな騎馬兵の末裔でしょうか。

撮影:CANON EOS5DIII + EF24-105mmF4 IS

blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/2283/trackback

境内に宗教活動に対する注意などありましたか? 浄慈禅寺には立て看板がありました。(下記URLの上から3番目)

blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/3470/trackback

豫園の近くの小桃園清真寺の写真はhaichaoluさんのblogにありますか? 一度行った事がありますが、余り写真を残してなくて…

blue.ap.teacup.com/applet/salsa2001/1729/trackback

散歩しながら、いろいろな人種や企業の看板を見ると、

上海(中国)は国際都市なだ~と、思います。

それと同時に、貴州省の少数民族が、

銀の宝飾と民族衣装を着ていたり、

お土産屋さんですカネ~、

蒙古の衣装を着ているのを見かけたり、

多民族国家だな~と思います。

そういえば、普陀区は、新疆のお店が多いですね。

私もよく利用していました。

麺も美味しいですが、

朝食には、小麦のパンみたいなのが美味しいです。

漢民族の揚げパンと豆乳もおいしいですけど。

行列のできている店もありました。

休憩中は、店員がのんびり将棋等、

店頭でやっていました。

でも、イスラム教の寺院は見たことがありません。

なんか、この写真を見ていると、

面白いというか不思議というか。

まさに三国志や西遊記の世界ですね!

アメ横のような賑わいです。

かと思えば、漢民族も店頭で将棋してのんびり。

良きところです。

古代から近代・現代と

宗教保護にも理解ある政策を

とっていたんですね。

勉強になりました!

日本語の如何わしい意味ではないのですよね?

意訳すると「夫(妻)を敬う」ですか?

いや~、まだまだ知らないことだらけでした。

楽しかったです!

そちらでもNHKをチェックできますか?

「軍師 官兵衛」が始まりました。

まだ、親子で小寺に仕え、

姫路が舞台で、

赤松と小競り合いをしています。

軍勢の戦というか盗賊の争いのような。

博多・福岡が舞台になるのは、

まだまだ、先ですね。

「注意書き」は気が付きませんでしたが、イスラム教の宣伝は色々とありました。

「マホメッドとは誰か?」

「イスラム教とは何か?」

「中国のイスラム教」などなど。

色々と勉強になりました。

福建省の泉州は「海のシルクロード」の起点だそうで、

イスラム寺院もあるので一度行ってみたいと思っています。

普陀区や閘北区は租界に含まれなかったので、上海事変の時戦場と化し、焼け野原となったようです。

その分、再開発が早く始まりました。

長寿路辺りは租界に含まれていた分、古い建物がかなり残っています。

次回の普陀区もお楽しみに。

妻のことは「老婆:ラオポー」、夫は「老公:ラオコン」と呼びます。

これも誤解されますが、「老」尊敬の意味がありますね。

題字の「敬主愛人」の「主」は神のことだと思います。

左側に「モハメッドは主の使者」とも書かれています。

「偉大な主は、すべての民を愛す」とでも訳しますか。