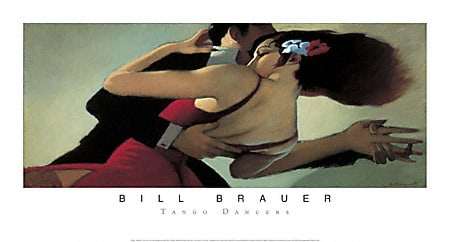

Rosa Tangomode

Miguel Angel Zotto- ZOTTO TANGO SHOP -Daiana Guspero

http://www.tangomode.de/

タンゴのドレスのサイト

http://www.zottotangoshop.com/

zottotangoshop

http://www.chinapage.com/sunzi-e.html

より

SUN TZU ON THE ART OF WAR

THE OLDEST MILITARY TREATISE IN THE WORLD

Translated from the Chinese

By LIONEL GILES, M.A. (1910)

[This is the basic text of Sun Tzu on the Art of War. It was extracted from Mr. Giles' complete work as titled above. The commentary itself, which, of course includes this work embedded within it, has been released as suntzu10.txt (or suntzu10.zip). This is being released only as an adjunct to that work, which contains a wealth of commentary upon this text.]

The Art of War has 13 chapters. You can click on the Chapter Number to go to that chapter directly.

Each chapter is hyper-linked to its corresponding Chinese text. You may switch back and forth between the English and the original Chinese text, by clicking on the link at the end of each chapter.

「兵は国の大事。死生の地、存亡の道なり。察せざる可べからず。」

I. LAYING PLANS

一始計篇

1. Sun Tzu said:

孫子は言った:

The art of war is of vital importance

to the State.

戦争は国家の一大事であって

2. It is a matter of life and death, a road either

to safety or to ruin.

国民の生死、国家の存亡にかかわるものなので、

Hence it is a subject of inquiry

which can on no account be neglected.

慎重に検討しなければならない。

故に、之を経する五事を以ってし、之を校するに七計を以ってし、而してその情を索む。

一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法。

国力を、道・天・地・将・法の五つの条件で測り、敵我の優劣を比較検討して実情を把握することが重要である。

3. The art of war, then, is governed by five constant

factors, to be taken into account in one's deliberations,

when seeking to determine the conditions obtaining in the field.

4. These are: (1) The Moral Law; (2) Heaven; (3) Earth;

(4) The Commander; (5) Method and discipline.

5,6. The Moral Law causes the people to be in complete

accord with their ruler, so that they will follow him

regardless of their lives, undismayed by any danger.

7. Heaven signifies night and day, cold and heat,

times and seasons.

8. Earth comprises distances, great and small;

danger and security; open ground and narrow passes;

the chances of life and death.

9. The Commander stands for the virtues of wisdom,

sincerely, benevolence, courage and strictness.

10. By method and discipline are to be understood

the marshaling of the army in its proper subdivisions,

the graduations of rank among the officers, the maintenance

of roads by which supplies may reach the army, and the

control of military expenditure.

11. These five heads should be familiar to every general:

he who knows them will be victorious; he who knows them

not will fail.

12. Therefore, in your deliberations, when seeking

to determine the military conditions, let them be made

the basis of a comparison, in this wise:--

13. (1) Which of the two sovereigns is imbued

with the Moral law?

(2) Which of the two generals has most ability?

(3) With whom lie the advantages derived from Heaven

and Earth?

(4) On which side is discipline most rigorously enforced?

(5) Which army is stronger?

(6) On which side are officers and men more highly trained?

(7) In which army is there the greater constancy

both in reward and punishment?

14. By means of these seven considerations I can

forecast victory or defeat.

15. The general that hearkens to my counsel and acts

upon it, will conquer: let such a one be retained in command!

The general that hearkens not to my counsel nor acts upon it,

will suffer defeat:--let such a one be dismissed!

16. While heading the profit of my counsel,

avail yourself also of any helpful circumstances

over and beyond the ordinary rules.

17. According as circumstances are favorable,

one should modify one's plans.

18. All warfare is based on deception.

19. Hence, when able to attack, we must seem unable;

when using our forces, we must seem inactive; when we

are near, we must make the enemy believe we are far away;

when far away, we must make him believe we are near.

20. Hold out baits to entice the enemy. Feign disorder,

and crush him.

21. If he is secure at all points, be prepared for him.

If he is in superior strength, evade him.

22. If your opponent is of choleric temper, seek to

irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.

23. If he is taking his ease, give him no rest.

If his forces are united, separate them.

24. Attack him where he is unprepared, appear where

you are not expected.

25. These military devices, leading to victory,

must not be divulged beforehand.

26. Now the general who wins a battle makes many

calculations in his temple ere the battle is fought.

The general who loses a battle makes but few

calculations beforehand. Thus do many calculations

lead to victory, and few calculations to defeat:

how much more no calculation at all! It is by attention

to this point that I can foresee who is likely to win or lose.

http://www.linktolink.jp/sonsi/genson.htm

より

計篇(第一)

-1-

「兵とは国の大事なり。

死生の地、存亡の道、察せざるべからざるなり。」

孫子はいう。

戦争とは国家の大事である。国民の死活がきまることで国家の存亡の分かれ道であるから、よくよく熟慮しなければならない。

それ故、5つの事柄ではかり考え7つの目算で比べあわせてその場の実情を求めるのである。

<5つの事柄とは>

1.道 人民たちが上の人と同じ心になって死生をともにして疑わない

ようにさせることである。

2.天 陰陽や気温や時節などの自然界のめぐり「時勢」のことである。

3.地 距離や険しさや広さや高低などの土地の状況「地の利」のことである。

4.將 才智や誠信や仁慈や勇敢や威厳といった将軍の人材のことである。

5.法 軍隊編成の法規や官職の治め方や主軍の用度などの軍制のこと

である。

およそこれら5つの事は、将軍たるものは誰でも知っているがそれを深く理解しているものは勝ち、深く理解していないものは勝てない。それゆえ、深い理解を得た者は、次の7つの目算で比べあわせてその場の状況判断、実情を求めるのである。

<7つの目算とは>

1.君主は敵と味方ではいずれが人心を得ているか。

2.将軍は敵と味方ではいずれが有能であるか。

3.自然界のめぐりと土地の状況とはいずれに有利であるか。

4.法令はどちらが厳守されているか。

5.軍隊はどちらが強いか。

6.士卒はどちらがよく訓練されているか。

7.賞罰はどちらが公平に行われているか。

「これを知る者は勝ち、知らざる者は勝たず。」

私はこれらのことによって戦わずしてすでに勝敗を知るのである。

-2-

将軍が、私が述べた5事7計のはかりごとに従う場合には、彼を用いたならきっと勝つであろうから留任させる。

将軍が私のはかりごとに従わない場合には、彼を用いたらきっと負けるであろうからやめさせる。

はかりごとの有利な事がわかって従われたならば、出陣前の内謀がそれで整ったわけであるからそこで勢いという事を助けとして出陣後の外謀とする。

「勢とは利に因りて権を制するなり。」

勢いとは、有利な状況を見ればそれに基づいてその場に適した臨機応変の処置をとることである。

-3-

「兵とは、危道なり。」

戦争とは危道{正常なやり方に反したやり方、しわざ}である。

それゆえ、強くとも敵には弱く見せかけ、

勇敢でも敵には臆病に見せかけ、

近づいていても敵には遠く見せかけ、

遠方にあっても敵には近く見せかけ、

敵が、利を求めているときはそれを誘い出し、

混乱しているときにはそれを奪い取り、

充実しているときにはそれに防備し、

強いときはそれを避け、

怒りたけっている時にはそれをかき乱し、

謙虚な時にはそれをおごりたかぶらせ、

安楽であるときはそれを疲労させ、

親しみあっているときはそれを分裂させて、

「その無備を攻め、その不意に出ず。」

敵の無備を攻め、敵の不意をつく。

これが軍学者がいう勢いであって、敵情に応じての処置が必要であるから、出陣前にはあらかじめ伝えることのできないものである。

その状況は、常に変化し、臨機応変に対応する必要があるので、計算することはできない。

-4-

開戦の前に作戦会議上で目算して勝つというのは、5事7計に従って考えた結果、その勝ち目が多いからのことである。

開戦の前に作戦会議上ですでに勝てないというのは、5事7計に従って考えた結果、その勝ち目が少ないからのことである。

「算多きは勝ち、算すくなきは勝たず。」

勝ち目が多ければ勝つが、勝ち目が少なければ勝てないのであるから、まして、まったく勝ち目がないというのではなおさらである。

私は以上のことで観察して、勝ち負けをはっきりと知るのである。

作戦篇(第二)

-1-

孫子はいう。

およそ戦争の原則としては、戦車千台、輸送車千台、武装兵が十万人で、千里の遠い地の外に食料を運搬するという場合には、内外の経費、外交上の費用、ニカワャウルシなどの武具の材料、戦車や甲ちゅうの供給などで、一日に千金をも費やしてはじめて十万人の軍隊を動かせるものである。

従って、そうした戦いをして長引かせると、軍を疲弊させ鋭気をくじくことになって、その状態で敵の城に攻めかかれば戦力も尽きて無くなり、だからといって、長い間軍隊を露営させておけば、国家の経済が困窮する。

もし、軍も疲弊し鋭気もくじかれて、やがて力も尽き財貨もなくなったということであれば、外国の諸公達はその困窮につけこんで襲いかかり、たとえ智謀の人がいても、とてもそれを防いでうまく後始末をする事はできない。

「兵は拙速なるを聞くも、いまだ巧久を賭ざるなり。」

だから、戦争には、拙速(まづくともすばやくやる)というのはあるが、巧久(うまくやり長引く)という例はまだ無い。

そもそも戦争が長引いて国家に利益があるというのは、あったためしがないのだ。

「ことごとく用兵の害を知らざる者は、

すなわちことごとく用兵の利をも知ること能わざるなり。」

だから、戦争の損害を十分知りつくしていない者には、戦争の利益も十分知り尽くす事はできないのである。

-2-

戦争のじょうずな人は、国民の兵役は二度と徴発せず、食料は三度と国から運ばず、軍需品は自分の国の物を使うけども、食料は敵地の物に依存する。

だから、食料は十分なのである。

戦争によって国家が軍隊のために貧しくなるというのは、遠征して遠くに食料を運ぶからで、遠征して遠くに運べば民衆は貧しくなる。

また、近くでの戦争なら物価が高くなるからで、物価が高くなれば民衆の蓄えはなくなる。

蓄えがなくなれば、村から供給する軍役にも苦しむ事になり、戦場では戦力は尽きて無くなり、国内の家々では財物が乏しくなり、民衆の経費は十のうち七までが減らされる。

公家の経費も、戦車はこわれ馬は疲れ、鎧甲や弓矢や戟(ゲキ-歯の分かれた鉾)や楯や鉾やおおだてや、運搬のための大牛や大車などの入り用で十のうち六までを失うことになる。

「智將は務めて敵に食む。」

だから、智將は遠征したらできるだけ敵の兵糧を奪って食べるようにする。

敵の一鐘(約120リットル)を食べるのは、味方の二十鐘に相当し、一石は味方の二十石分に相当する。

-3-

「敵を殺す者は怒なり。敵の貨を取る者は利なり。」

そこで、敵兵を殺すのはふるいたった気勢によるのであるが、敵の物資を奪うのは利益のためである。

だから戦車戦で、車十台以上を捕獲したときには、その最初に捕獲した者に賞として与え、敵の旗印を身方の旗印に取り替えた上、その車は身方の者にたち混じって乗用させ、その兵卒は優遇して養わせる。

「敵に勝ちて強を益すという。」

これが、敵に勝って強さを増すということである。

-4-

以上のようなわけで、戦争は、勝利を第一とするが、ながびくのは良くない。

「兵を知るの将は、民の司命、国家安危の主なり。」

以上のようなわけで、戦争の利害をわきまえた将軍は、人民の生死の運命を握る者であり、国家の安危を決する主宰者である。

http://civilopinions.main.jp/

検察審査会の闇を追い続けてきたが、今もって検察審査員の存在が確認されないし、審査会議は開かれたという形跡もない。検察審査会の人事、予算など全ての管理業務を行っている最高裁事務総局が、検察審査会事務局に指示し、審査会議を開かず、架空起訴議決をさせた疑いが濃厚だ。この国の司法は既に崩壊している。この疑惑に対し、最高裁は事実を明らかにすべきだ。(2012年5月6日)

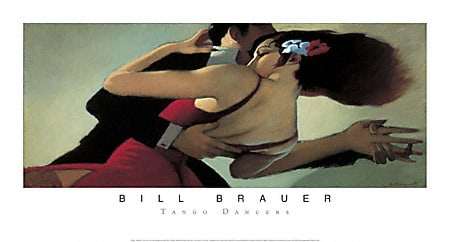

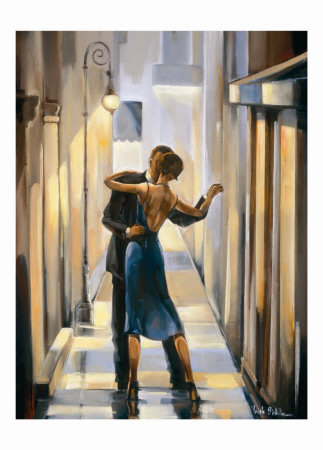

http://www.globalgallery.com/enlarge/72638/

絵画

http://pongameuncafe.blogspot.jp/2009/01/los-pequeos-placeres-de-trish-biddle.html

絵画

http://www.ustream.tv/recorded/22396648

小沢問題

http://ctext.org/art-of-war/laying-plans

より

《始計 - Laying Plans》

English translation: Lionel Giles [?] Library Resources

[Also known as: 《計》]

1 Jump to dictionary 始計:

孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

Laying Plans:

Sunzi said: The art of war is of vital importance to the State. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected.

2 Jump to dictionary 始計:

故經之以五事,校之以計,而索其情,一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。

Laying Plans:

The art of war, then, is governed by five constant factors, to be taken into account in one's deliberations, when seeking to determine the conditions obtaining in the field. These are: (1) The Moral Law; (2) Heaven; (3) Earth; (4) The Commander; (5) Method and discipline.

3 Jump to dictionary 始計:

道者,令民與上同意,可與之死,可與之生,而不畏危也。天者,陰陽,寒暑,時制也。地者,遠近,險易,廣狹,死生也。將者,智,信,仁,勇,嚴也。法者,曲制,官道,主用也。凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知者不勝。

Laying Plans:

The Moral Law causes the people to be in complete accord with their ruler, so that they will follow him regardless of their lives, undismayed by any danger. Heaven signifies night and day, cold and heat, times and seasons. Earth comprises distances, great and small; danger and security; open ground and narrow passes; the chances of life and death. The Commander stands for the virtues of wisdom, sincerity, benevolence, courage and strictness. By method and discipline are to be understood the marshaling of the army in its proper subdivisions, the graduations of rank among the officers, the maintenance of roads by which supplies may reach the army, and the control of military expenditure. These five heads should be familiar to every general: he who knows them will be victorious; he who knows them not will fail.

4 Jump to dictionary 始計:

故校之以計,而索其情。曰:主孰有道,將孰有能,天地孰得,法令孰行,兵眾孰強,士卒孰練,賞罰孰明,吾以此知勝負矣。將聽吾計,用之必勝,留之;將不聽吾計,用之必敗,去之。

Laying Plans:

Therefore, in your deliberations, when seeking to determine the military conditions, let them be made the basis of a comparison, in this wise: (1) Which of the two sovereigns is imbued with the Moral law? (2) Which of the two generals has most ability? (3) With whom lie the advantages derived from Heaven and Earth? (4) On which side is discipline most rigorously enforced? (5) Which army is stronger? (6) On which side are officers and men more highly trained? (7) In which army is there the greater constancy both in reward and punishment? By means of these seven considerations I can forecast victory or defeat. The general that hearkens to my counsel and acts upon it, will conquer: let such a one be retained in command! The general that hearkens not to my counsel nor acts upon it, will suffer defeat - let such a one be dismissed!

5 Jump to dictionary 始計:

計利以聽,乃為之勢,以佐其外;勢者,因利而制權也。

Laying Plans:

While heading the profit of my counsel, avail yourself also of any helpful circumstances over and beyond the ordinary rules. According as circumstances are favorable, one should modify one's plans.

6 Jump to dictionary 始計:

兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近。利而誘之,亂而取之,實而備之,強而避之,怒而撓之,卑而驕之,佚而勞之,親而離之。攻其無備,出其不意,此兵家之勝,不可先傳也。

Laying Plans:

All warfare is based on deception. Hence, when able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must seem inactive; when we are near, we must make the enemy believe we are far away;when far away, we must make him believe we are near. Hold out baits to entice the enemy. Feign disorder, and crush him. If he is secure at all points, be prepared for him. If he is in superior strength, evade him. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant. If he is taking his ease, give him no rest. If his forces are united, separate them. Attack him where he is unprepared, appear where you are not expected. These military devices, leading to victory, must not be divulged beforehand.

7 Jump to dictionary 始計:

夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也;多算勝,少算不勝,而況於無算乎?吾以此觀之,勝負見矣。

Laying Plans:

Now the general who wins a battle makes many calculations in his temple ere the battle is fought. The general who loses a battle makes but few calculations beforehand. Thus do many calculations lead to victory, and few calculations to defeat: how much more no calculation at all! It is by attention to this point that I can foresee who is likely to win or lose.

http://www.first-kessan.com/article/13579577.html

より

経営分析

・支払能力がわかる「流動比率」

・資金力がわかる「自己資本比率」

・効率性がわかる「総資本回転率」

・収益力がわかる「売上高総利益率」「売上高営業利益率」

・採算性がわかる「損益分岐点」

・人件費がわかる「労働分配率」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90

収益性分析

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90

より

安全性分析

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E7%8E%87%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90

効率性分析

http://www.cpa-yama.com/index.php?%C0%AE%C4%B9%C0%AD%CA%AC%C0%CF

成長性分析

- 企業の売上高や利益の水準の変化を分析するものである。分析は主に複数年度の損益計算書のデータを比較することで行う。

成長性分析の指標

増収率

増収率=(当期売上高/前期売上高-1)×100(%)

売上高の前期に対する伸び率を表します。

増益率

増益率=(当期経常利益/前期経常利益-1)×100(%)

経常利益の前期に対する伸び率を表します。

ここでは経常利益を使用しましたが、営業利益やその他の利益でも使用できます。

その他の指標

その他の代表的な指標を記載します。

1株当たり純資産(BPS)

1株当たり純資産=純資産/発行済株式総数(円)

1株当たり利益(EPS)

1株当たり利益=当期純利益/発行済株式総数(円)

株価純資産倍率(PBR)

株価純資産倍率=株価/1株当たり純資産(倍)

株価収益率(PER)

株価収益率=株価/1株当たり利益(倍)

配当性向

配当性向=配当金/当期純利益×100(%)

1株当たり配当金/1株当たり利益×100(%)でも計算できます。

http://www.bsplcf.com/01/13/038.html

売上高営業利益率とは?

http://gms.globis.co.jp/dic/00498.php

売上高総利益率カテゴリ:

gross income on sales、gross profit rate

販売している商品の利益率(マージン率)が高いかどうかを示す比率。粗利益率。

売上高総利益率 = 売上高総利益 ÷ 売上高

=(売上高 - 売上原価) ÷ 売上高

http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-r14.htm

労働分配率とは

主に財務や労務などの分野に用いられる用語で、会社の付加価値(売上高・粗利益)に対してどれだけ人件費がかかったかを表す指標のこと。算出された労働分配率は、人件費が適正水準であるかなどを把握するために用いられる。

労働分配率の計算方法

計算式

労働分配率(%)=人件費÷付加価値×100

http://www.pursue.ne.jp/jouhousyo/sysad/sysad018.htm

損益分岐点とは、損失が出るか利益が出るかの分かれ目となる売上高や数量のことである。前者を損益分岐点売上高といい、後者を損益分岐点販売数量という。ここでは、損益分岐点売上高を損益分岐点と呼ぶことにする。

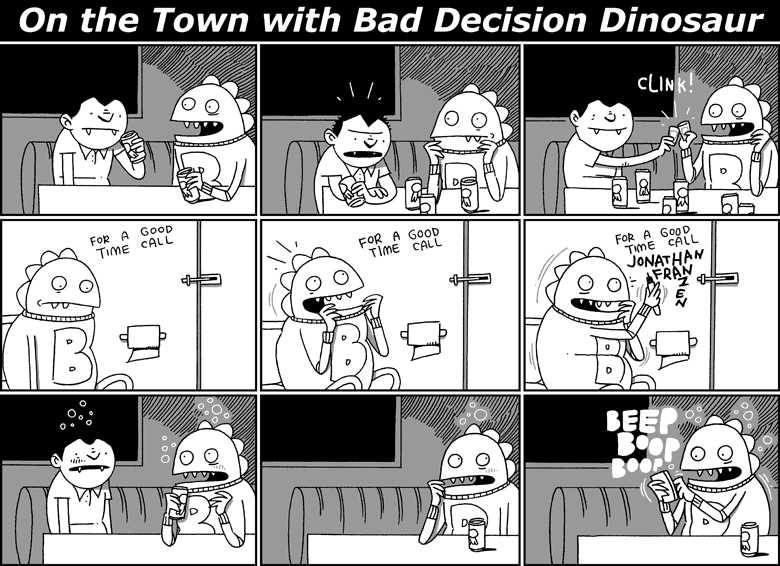

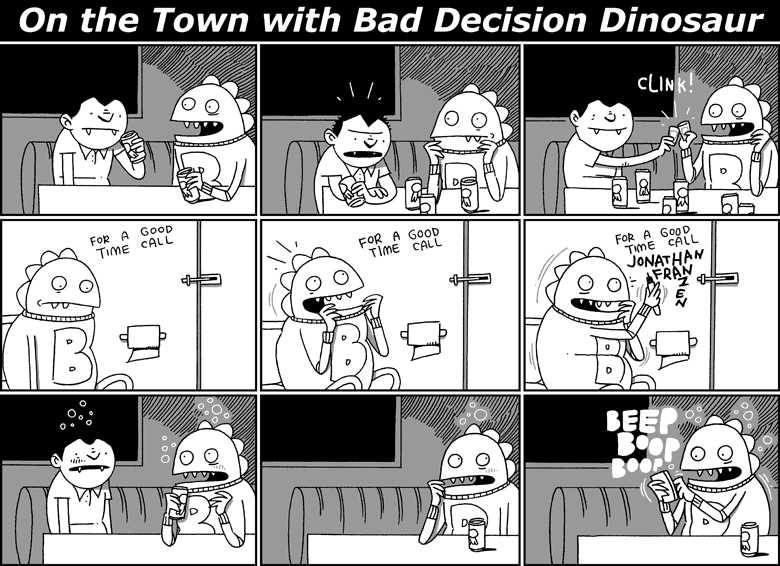

http://catandgirl.com/?p=2626

より

http://www.google.co.jp/search?q=machines+and+mechanisms&hl=ja&prmd=imvnsb&source=lnms&tbm=isch&ei=Hq-oT--AAsKhmQX02fjzAQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1040&bih=849

machines and mechanisms

http://www.google.co.jp/search?q=mechanisms+gif+animations&hl=ja&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=gLKoT5XPF5GfmQWcrc3hBA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1040&bih=849

mechanisms gif animations

http://www.pattakon.com/pattakonHyDesmo.htm

Miguel Angel Zotto- ZOTTO TANGO SHOP -Daiana Guspero

http://www.tangomode.de/

タンゴのドレスのサイト

http://www.zottotangoshop.com/

zottotangoshop

http://www.chinapage.com/sunzi-e.html

より

SUN TZU ON THE ART OF WAR

THE OLDEST MILITARY TREATISE IN THE WORLD

Translated from the Chinese

By LIONEL GILES, M.A. (1910)

[This is the basic text of Sun Tzu on the Art of War. It was extracted from Mr. Giles' complete work as titled above. The commentary itself, which, of course includes this work embedded within it, has been released as suntzu10.txt (or suntzu10.zip). This is being released only as an adjunct to that work, which contains a wealth of commentary upon this text.]

The Art of War has 13 chapters. You can click on the Chapter Number to go to that chapter directly.

Each chapter is hyper-linked to its corresponding Chinese text. You may switch back and forth between the English and the original Chinese text, by clicking on the link at the end of each chapter.

「兵は国の大事。死生の地、存亡の道なり。察せざる可べからず。」

I. LAYING PLANS

一始計篇

1. Sun Tzu said:

孫子は言った:

The art of war is of vital importance

to the State.

戦争は国家の一大事であって

2. It is a matter of life and death, a road either

to safety or to ruin.

国民の生死、国家の存亡にかかわるものなので、

Hence it is a subject of inquiry

which can on no account be neglected.

慎重に検討しなければならない。

故に、之を経する五事を以ってし、之を校するに七計を以ってし、而してその情を索む。

一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法。

国力を、道・天・地・将・法の五つの条件で測り、敵我の優劣を比較検討して実情を把握することが重要である。

3. The art of war, then, is governed by five constant

factors, to be taken into account in one's deliberations,

when seeking to determine the conditions obtaining in the field.

4. These are: (1) The Moral Law; (2) Heaven; (3) Earth;

(4) The Commander; (5) Method and discipline.

5,6. The Moral Law causes the people to be in complete

accord with their ruler, so that they will follow him

regardless of their lives, undismayed by any danger.

7. Heaven signifies night and day, cold and heat,

times and seasons.

8. Earth comprises distances, great and small;

danger and security; open ground and narrow passes;

the chances of life and death.

9. The Commander stands for the virtues of wisdom,

sincerely, benevolence, courage and strictness.

10. By method and discipline are to be understood

the marshaling of the army in its proper subdivisions,

the graduations of rank among the officers, the maintenance

of roads by which supplies may reach the army, and the

control of military expenditure.

11. These five heads should be familiar to every general:

he who knows them will be victorious; he who knows them

not will fail.

12. Therefore, in your deliberations, when seeking

to determine the military conditions, let them be made

the basis of a comparison, in this wise:--

13. (1) Which of the two sovereigns is imbued

with the Moral law?

(2) Which of the two generals has most ability?

(3) With whom lie the advantages derived from Heaven

and Earth?

(4) On which side is discipline most rigorously enforced?

(5) Which army is stronger?

(6) On which side are officers and men more highly trained?

(7) In which army is there the greater constancy

both in reward and punishment?

14. By means of these seven considerations I can

forecast victory or defeat.

15. The general that hearkens to my counsel and acts

upon it, will conquer: let such a one be retained in command!

The general that hearkens not to my counsel nor acts upon it,

will suffer defeat:--let such a one be dismissed!

16. While heading the profit of my counsel,

avail yourself also of any helpful circumstances

over and beyond the ordinary rules.

17. According as circumstances are favorable,

one should modify one's plans.

18. All warfare is based on deception.

19. Hence, when able to attack, we must seem unable;

when using our forces, we must seem inactive; when we

are near, we must make the enemy believe we are far away;

when far away, we must make him believe we are near.

20. Hold out baits to entice the enemy. Feign disorder,

and crush him.

21. If he is secure at all points, be prepared for him.

If he is in superior strength, evade him.

22. If your opponent is of choleric temper, seek to

irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.

23. If he is taking his ease, give him no rest.

If his forces are united, separate them.

24. Attack him where he is unprepared, appear where

you are not expected.

25. These military devices, leading to victory,

must not be divulged beforehand.

26. Now the general who wins a battle makes many

calculations in his temple ere the battle is fought.

The general who loses a battle makes but few

calculations beforehand. Thus do many calculations

lead to victory, and few calculations to defeat:

how much more no calculation at all! It is by attention

to this point that I can foresee who is likely to win or lose.

http://www.linktolink.jp/sonsi/genson.htm

より

計篇(第一)

-1-

「兵とは国の大事なり。

死生の地、存亡の道、察せざるべからざるなり。」

孫子はいう。

戦争とは国家の大事である。国民の死活がきまることで国家の存亡の分かれ道であるから、よくよく熟慮しなければならない。

それ故、5つの事柄ではかり考え7つの目算で比べあわせてその場の実情を求めるのである。

<5つの事柄とは>

1.道 人民たちが上の人と同じ心になって死生をともにして疑わない

ようにさせることである。

2.天 陰陽や気温や時節などの自然界のめぐり「時勢」のことである。

3.地 距離や険しさや広さや高低などの土地の状況「地の利」のことである。

4.將 才智や誠信や仁慈や勇敢や威厳といった将軍の人材のことである。

5.法 軍隊編成の法規や官職の治め方や主軍の用度などの軍制のこと

である。

およそこれら5つの事は、将軍たるものは誰でも知っているがそれを深く理解しているものは勝ち、深く理解していないものは勝てない。それゆえ、深い理解を得た者は、次の7つの目算で比べあわせてその場の状況判断、実情を求めるのである。

<7つの目算とは>

1.君主は敵と味方ではいずれが人心を得ているか。

2.将軍は敵と味方ではいずれが有能であるか。

3.自然界のめぐりと土地の状況とはいずれに有利であるか。

4.法令はどちらが厳守されているか。

5.軍隊はどちらが強いか。

6.士卒はどちらがよく訓練されているか。

7.賞罰はどちらが公平に行われているか。

「これを知る者は勝ち、知らざる者は勝たず。」

私はこれらのことによって戦わずしてすでに勝敗を知るのである。

-2-

将軍が、私が述べた5事7計のはかりごとに従う場合には、彼を用いたならきっと勝つであろうから留任させる。

将軍が私のはかりごとに従わない場合には、彼を用いたらきっと負けるであろうからやめさせる。

はかりごとの有利な事がわかって従われたならば、出陣前の内謀がそれで整ったわけであるからそこで勢いという事を助けとして出陣後の外謀とする。

「勢とは利に因りて権を制するなり。」

勢いとは、有利な状況を見ればそれに基づいてその場に適した臨機応変の処置をとることである。

-3-

「兵とは、危道なり。」

戦争とは危道{正常なやり方に反したやり方、しわざ}である。

それゆえ、強くとも敵には弱く見せかけ、

勇敢でも敵には臆病に見せかけ、

近づいていても敵には遠く見せかけ、

遠方にあっても敵には近く見せかけ、

敵が、利を求めているときはそれを誘い出し、

混乱しているときにはそれを奪い取り、

充実しているときにはそれに防備し、

強いときはそれを避け、

怒りたけっている時にはそれをかき乱し、

謙虚な時にはそれをおごりたかぶらせ、

安楽であるときはそれを疲労させ、

親しみあっているときはそれを分裂させて、

「その無備を攻め、その不意に出ず。」

敵の無備を攻め、敵の不意をつく。

これが軍学者がいう勢いであって、敵情に応じての処置が必要であるから、出陣前にはあらかじめ伝えることのできないものである。

その状況は、常に変化し、臨機応変に対応する必要があるので、計算することはできない。

-4-

開戦の前に作戦会議上で目算して勝つというのは、5事7計に従って考えた結果、その勝ち目が多いからのことである。

開戦の前に作戦会議上ですでに勝てないというのは、5事7計に従って考えた結果、その勝ち目が少ないからのことである。

「算多きは勝ち、算すくなきは勝たず。」

勝ち目が多ければ勝つが、勝ち目が少なければ勝てないのであるから、まして、まったく勝ち目がないというのではなおさらである。

私は以上のことで観察して、勝ち負けをはっきりと知るのである。

作戦篇(第二)

-1-

孫子はいう。

およそ戦争の原則としては、戦車千台、輸送車千台、武装兵が十万人で、千里の遠い地の外に食料を運搬するという場合には、内外の経費、外交上の費用、ニカワャウルシなどの武具の材料、戦車や甲ちゅうの供給などで、一日に千金をも費やしてはじめて十万人の軍隊を動かせるものである。

従って、そうした戦いをして長引かせると、軍を疲弊させ鋭気をくじくことになって、その状態で敵の城に攻めかかれば戦力も尽きて無くなり、だからといって、長い間軍隊を露営させておけば、国家の経済が困窮する。

もし、軍も疲弊し鋭気もくじかれて、やがて力も尽き財貨もなくなったということであれば、外国の諸公達はその困窮につけこんで襲いかかり、たとえ智謀の人がいても、とてもそれを防いでうまく後始末をする事はできない。

「兵は拙速なるを聞くも、いまだ巧久を賭ざるなり。」

だから、戦争には、拙速(まづくともすばやくやる)というのはあるが、巧久(うまくやり長引く)という例はまだ無い。

そもそも戦争が長引いて国家に利益があるというのは、あったためしがないのだ。

「ことごとく用兵の害を知らざる者は、

すなわちことごとく用兵の利をも知ること能わざるなり。」

だから、戦争の損害を十分知りつくしていない者には、戦争の利益も十分知り尽くす事はできないのである。

-2-

戦争のじょうずな人は、国民の兵役は二度と徴発せず、食料は三度と国から運ばず、軍需品は自分の国の物を使うけども、食料は敵地の物に依存する。

だから、食料は十分なのである。

戦争によって国家が軍隊のために貧しくなるというのは、遠征して遠くに食料を運ぶからで、遠征して遠くに運べば民衆は貧しくなる。

また、近くでの戦争なら物価が高くなるからで、物価が高くなれば民衆の蓄えはなくなる。

蓄えがなくなれば、村から供給する軍役にも苦しむ事になり、戦場では戦力は尽きて無くなり、国内の家々では財物が乏しくなり、民衆の経費は十のうち七までが減らされる。

公家の経費も、戦車はこわれ馬は疲れ、鎧甲や弓矢や戟(ゲキ-歯の分かれた鉾)や楯や鉾やおおだてや、運搬のための大牛や大車などの入り用で十のうち六までを失うことになる。

「智將は務めて敵に食む。」

だから、智將は遠征したらできるだけ敵の兵糧を奪って食べるようにする。

敵の一鐘(約120リットル)を食べるのは、味方の二十鐘に相当し、一石は味方の二十石分に相当する。

-3-

「敵を殺す者は怒なり。敵の貨を取る者は利なり。」

そこで、敵兵を殺すのはふるいたった気勢によるのであるが、敵の物資を奪うのは利益のためである。

だから戦車戦で、車十台以上を捕獲したときには、その最初に捕獲した者に賞として与え、敵の旗印を身方の旗印に取り替えた上、その車は身方の者にたち混じって乗用させ、その兵卒は優遇して養わせる。

「敵に勝ちて強を益すという。」

これが、敵に勝って強さを増すということである。

-4-

以上のようなわけで、戦争は、勝利を第一とするが、ながびくのは良くない。

「兵を知るの将は、民の司命、国家安危の主なり。」

以上のようなわけで、戦争の利害をわきまえた将軍は、人民の生死の運命を握る者であり、国家の安危を決する主宰者である。

http://civilopinions.main.jp/

検察審査会の闇を追い続けてきたが、今もって検察審査員の存在が確認されないし、審査会議は開かれたという形跡もない。検察審査会の人事、予算など全ての管理業務を行っている最高裁事務総局が、検察審査会事務局に指示し、審査会議を開かず、架空起訴議決をさせた疑いが濃厚だ。この国の司法は既に崩壊している。この疑惑に対し、最高裁は事実を明らかにすべきだ。(2012年5月6日)

http://www.globalgallery.com/enlarge/72638/

絵画

http://pongameuncafe.blogspot.jp/2009/01/los-pequeos-placeres-de-trish-biddle.html

絵画

http://www.ustream.tv/recorded/22396648

小沢問題

http://ctext.org/art-of-war/laying-plans

より

《始計 - Laying Plans》

English translation: Lionel Giles [?] Library Resources

[Also known as: 《計》]

1 Jump to dictionary 始計:

孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

Laying Plans:

Sunzi said: The art of war is of vital importance to the State. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected.

2 Jump to dictionary 始計:

故經之以五事,校之以計,而索其情,一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。

Laying Plans:

The art of war, then, is governed by five constant factors, to be taken into account in one's deliberations, when seeking to determine the conditions obtaining in the field. These are: (1) The Moral Law; (2) Heaven; (3) Earth; (4) The Commander; (5) Method and discipline.

3 Jump to dictionary 始計:

道者,令民與上同意,可與之死,可與之生,而不畏危也。天者,陰陽,寒暑,時制也。地者,遠近,險易,廣狹,死生也。將者,智,信,仁,勇,嚴也。法者,曲制,官道,主用也。凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知者不勝。

Laying Plans:

The Moral Law causes the people to be in complete accord with their ruler, so that they will follow him regardless of their lives, undismayed by any danger. Heaven signifies night and day, cold and heat, times and seasons. Earth comprises distances, great and small; danger and security; open ground and narrow passes; the chances of life and death. The Commander stands for the virtues of wisdom, sincerity, benevolence, courage and strictness. By method and discipline are to be understood the marshaling of the army in its proper subdivisions, the graduations of rank among the officers, the maintenance of roads by which supplies may reach the army, and the control of military expenditure. These five heads should be familiar to every general: he who knows them will be victorious; he who knows them not will fail.

4 Jump to dictionary 始計:

故校之以計,而索其情。曰:主孰有道,將孰有能,天地孰得,法令孰行,兵眾孰強,士卒孰練,賞罰孰明,吾以此知勝負矣。將聽吾計,用之必勝,留之;將不聽吾計,用之必敗,去之。

Laying Plans:

Therefore, in your deliberations, when seeking to determine the military conditions, let them be made the basis of a comparison, in this wise: (1) Which of the two sovereigns is imbued with the Moral law? (2) Which of the two generals has most ability? (3) With whom lie the advantages derived from Heaven and Earth? (4) On which side is discipline most rigorously enforced? (5) Which army is stronger? (6) On which side are officers and men more highly trained? (7) In which army is there the greater constancy both in reward and punishment? By means of these seven considerations I can forecast victory or defeat. The general that hearkens to my counsel and acts upon it, will conquer: let such a one be retained in command! The general that hearkens not to my counsel nor acts upon it, will suffer defeat - let such a one be dismissed!

5 Jump to dictionary 始計:

計利以聽,乃為之勢,以佐其外;勢者,因利而制權也。

Laying Plans:

While heading the profit of my counsel, avail yourself also of any helpful circumstances over and beyond the ordinary rules. According as circumstances are favorable, one should modify one's plans.

6 Jump to dictionary 始計:

兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近。利而誘之,亂而取之,實而備之,強而避之,怒而撓之,卑而驕之,佚而勞之,親而離之。攻其無備,出其不意,此兵家之勝,不可先傳也。

Laying Plans:

All warfare is based on deception. Hence, when able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must seem inactive; when we are near, we must make the enemy believe we are far away;when far away, we must make him believe we are near. Hold out baits to entice the enemy. Feign disorder, and crush him. If he is secure at all points, be prepared for him. If he is in superior strength, evade him. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant. If he is taking his ease, give him no rest. If his forces are united, separate them. Attack him where he is unprepared, appear where you are not expected. These military devices, leading to victory, must not be divulged beforehand.

7 Jump to dictionary 始計:

夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也;多算勝,少算不勝,而況於無算乎?吾以此觀之,勝負見矣。

Laying Plans:

Now the general who wins a battle makes many calculations in his temple ere the battle is fought. The general who loses a battle makes but few calculations beforehand. Thus do many calculations lead to victory, and few calculations to defeat: how much more no calculation at all! It is by attention to this point that I can foresee who is likely to win or lose.

http://www.first-kessan.com/article/13579577.html

より

経営分析

・支払能力がわかる「流動比率」

・資金力がわかる「自己資本比率」

・効率性がわかる「総資本回転率」

・収益力がわかる「売上高総利益率」「売上高営業利益率」

・採算性がわかる「損益分岐点」

・人件費がわかる「労働分配率」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90

収益性分析

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90

より

安全性分析

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E7%8E%87%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90

効率性分析

http://www.cpa-yama.com/index.php?%C0%AE%C4%B9%C0%AD%CA%AC%C0%CF

成長性分析

- 企業の売上高や利益の水準の変化を分析するものである。分析は主に複数年度の損益計算書のデータを比較することで行う。

成長性分析の指標

増収率

増収率=(当期売上高/前期売上高-1)×100(%)

売上高の前期に対する伸び率を表します。

増益率

増益率=(当期経常利益/前期経常利益-1)×100(%)

経常利益の前期に対する伸び率を表します。

ここでは経常利益を使用しましたが、営業利益やその他の利益でも使用できます。

その他の指標

その他の代表的な指標を記載します。

1株当たり純資産(BPS)

1株当たり純資産=純資産/発行済株式総数(円)

1株当たり利益(EPS)

1株当たり利益=当期純利益/発行済株式総数(円)

株価純資産倍率(PBR)

株価純資産倍率=株価/1株当たり純資産(倍)

株価収益率(PER)

株価収益率=株価/1株当たり利益(倍)

配当性向

配当性向=配当金/当期純利益×100(%)

1株当たり配当金/1株当たり利益×100(%)でも計算できます。

http://www.bsplcf.com/01/13/038.html

売上高営業利益率とは?

http://gms.globis.co.jp/dic/00498.php

売上高総利益率カテゴリ:

gross income on sales、gross profit rate

販売している商品の利益率(マージン率)が高いかどうかを示す比率。粗利益率。

売上高総利益率 = 売上高総利益 ÷ 売上高

=(売上高 - 売上原価) ÷ 売上高

http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-r14.htm

労働分配率とは

主に財務や労務などの分野に用いられる用語で、会社の付加価値(売上高・粗利益)に対してどれだけ人件費がかかったかを表す指標のこと。算出された労働分配率は、人件費が適正水準であるかなどを把握するために用いられる。

労働分配率の計算方法

計算式

労働分配率(%)=人件費÷付加価値×100

http://www.pursue.ne.jp/jouhousyo/sysad/sysad018.htm

損益分岐点とは、損失が出るか利益が出るかの分かれ目となる売上高や数量のことである。前者を損益分岐点売上高といい、後者を損益分岐点販売数量という。ここでは、損益分岐点売上高を損益分岐点と呼ぶことにする。

http://catandgirl.com/?p=2626

より

http://www.google.co.jp/search?q=machines+and+mechanisms&hl=ja&prmd=imvnsb&source=lnms&tbm=isch&ei=Hq-oT--AAsKhmQX02fjzAQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1040&bih=849

machines and mechanisms

http://www.google.co.jp/search?q=mechanisms+gif+animations&hl=ja&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=gLKoT5XPF5GfmQWcrc3hBA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBAQ_AUoAQ&biw=1040&bih=849

mechanisms gif animations

http://www.pattakon.com/pattakonHyDesmo.htm