http://jp.wsj.com/World/China/node_503021

エジプト大統領が中国・イラン訪問 米・イスラエルとの関係は"修正"か

http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=4803

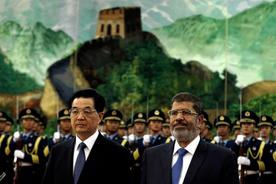

エジプトのモルシ大統領は28日、中国・北京で胡錦濤国家主席と会談し、経済協力の強化などで合意した。モルシ氏が中東以外の最初の訪問先として中国を選んだことは、親米政策を採ったムバラク前大統領の路線からの修正と見られている。

東アジアでアメリカとの勢力争いを活発化させている中国にとっても、エジプトとの関係強化で得るものは大きい。スエズ運河をより自由に利用できるようになれば、将来的には、中国の軍艦にエジプトが通行許可を与える可能性も指摘されている。また、アメリカとエジプトとの間に以前よりも距離ができる中で、エジプトが持っている米軍の技術を中国が入手するようになるのではないかという分析もある。

また、エジプトの新路線が、親米政策の"修正"に留まるかどうかは予断を許さない。

モルシ氏は中国からイランのテヘランに向かい、非同盟諸国首脳会議に出席する予定だ。議長国イランはアメリカなどからの経済制裁に遭っており、孤立の打開に向けて制裁への反対を、アメリカに反感を持つ国々に対して呼びかけるものと見られる。エジプトの会議出席は、米政府にとって愉快なものではないだろう。

最近では、シナイ半島でエジプト兵16人が過激派に殺害される事件があった。エジプトは戦車などを派遣して対応したが、イスラエルとの事前協議を行わなかった。そのため1979年の平和条約に抵触してしまい、イスラエル側はエジプトが平和条約を継続する意思があるのか疑念を抱くに至っている。

また、アメリカはエジプトに対して年13億ドルの軍事支援を続けており、エジプトとしてもこれを破棄するメリットはあまりない。しかし、反米・反イスラエルの世論を背景に、モルシ氏率いるエジプト新政権が、今後どのような立場で外交戦略を組み立てるのか。それは米中のパワーゲームから考えても注目に値する問題だ。 (呉)

【関連記事】

2012年6月25日付本欄 エジプトで初のイスラム系大統領

http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=4510

2012年2月号記事 中東革命の霊的背景とは

http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=3581