おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。11月15日土曜日、今朝10時の東京・中野は晴れ、気温は14℃です。

今日のブログは、デニーズ野方店で書いています。

さて、今日はファミレスにいることもあり、食べ物の話題を2つほど書きます。

その1:デニーズも価格訴求を始めている

大手ファミリーレストランチェーンのデニーズも、業績悪化を受けて不採算店舗の閉店を発表するなど苦しい状況が続いています。

そんな中、この9月から22品目ものメニューの値下げを打ち出しています。朝食メニューも以前より価格訴求が強く打ち出されています。

卵を1つに減らした300円台のメニューを訴求

景気の後退がはっきりした今、外食においても顧客が低価格なものにシフトしてきています。その証拠に、サイゼリア、ガストなどの低価格業態が比較的好調であるのに対して、ロイヤルホスト、デニーズなど高価格な業態は不振が続いています。

これだけ、低価格業態との業績の差がはっきりしてくると、今きてくれる顧客を奪われないために、デニーズは携帯メール会員クーポンなど、既存客の引き留めに必死な状況のようです。

携帯クーポン

その2:駒ヶ根ソースかつソースを使ってソース唐揚げ丼を作ってみた

前回は通常のとんかつでソースかつ丼を作りましたが、今度は鳥の唐揚げとこの方にいただいた駒ヶ根ソースかつ丼ソースを使ったどんぶりを作りました。

ご飯茶碗で作ったおろしソース唐揚げ丼

あたたかいごはんにキャベツの千切り、たっぷりのソースかつ丼ソース、そして唐揚げ、大根おろしと付け合わせのプチトマト、ブロッコリー、そしてまたソースをたっぷりとかけました。

今回のポイントは大根おろしです。このソースはおろしにも良く合います。駒ヶ根ソースかつ丼ソース恐るべし。

おはようございます。中小企業診断士の福田徹です。11月1日土曜日、今朝9時の東京・中野は晴れ、気温が16℃です。今日の夜は横浜・野毛で、中小企業診断士試験をともに戦った仲間達との飲み会です。

中小企業診断士試験の、1次試験は努力がそのまま報われる試験ですが、2次試験はなかなかの難物です。昨年、受験校の講座に通っていた私たちも、自主的に勉強会を立ち上げて土日などを使って事例を研究していました。

結果、受かった人、残念だった人、中小企業大学校の診断士養成課程に進んだもの(私)と様々ですが、真剣に戦ったあの時の仲間は一生涯の友達です。大切にしていきたいと思っています。

さて、今日のブログでは、先日の記事で前振りをした「すきやき」を紹介します。

すきやきって幸せな食べ物ですよね。関東風、関西風と、割り下を使う使わないなどの違いがあれど、肉のうまみをつかって甘辛く、野菜や豆腐、しらたきなどを煮る。肉は煮込みすぎないでさっと食べる。または、翌日の味のしみこんだやつをご飯にのせて牛丼にする。

あ~。書いていて、唾が湧いてきます。

この肉を店主が調理してくれます

牛脂と肉を炒めて

あまりかき混ぜない卵の中に入れただけでうまー。

八海山ビールで早速乾杯!

野菜も豆腐もマスターが厳選したものを使っています

ここの日本酒はマスターに薦められたものを飲むスタイル

〆はマスター特製のうどん、これが腰があっておいしいんだ

このセンス。この外見。きっと好き嫌い分かれるよな。

私は大好き。

この店、実は焼肉屋です。しかも、なんだか雑然と・・・。でもいいんですよこれが。すきやきは、秋口からこの季節の予約特別メニューです。

この店の通常メニューが、これまたいいんですよ。新鮮なレバ刺やユッケ、炭火で焼くうまい肉。今回も紹介したマスターお薦めの日本酒などをいつも楽しませてくれます。

この店は駅から離れた住宅街にあるにもかかわらず、平日でも予約が必要な程の繁盛店です。その理由はマスターの方針にあります。

それは何よりもいいものを出して、それを来店客に奨めることです。「マスターが選んだおいしいものを食材を選んだ本人がうれしそうに自慢しながら出す。」これだけです。

これだけのことで、来店客が常連になり、友人を連れてきます。そして連れてこられた新規客が常連となり・・・。

これだけのことで、けして良い立地というわけではない場所で、そして小ぎれいな店でもなくても繁盛するのです。この事実は、飲食店での集客の本質は、立地や店舗外見などではないことを示しています。

飲食店を経営される(お考えの)皆様へ

個人経営飲食店繁盛の本質は、「美味しさ」と「特徴ある接客」です。この2つが魅力的であることが重要です。

けしてチェーン店と同じことをしてはいけません。どれを食べても平均以上の味というよりは、この店は「これ」というメニューを創るのです。そして、接客用語やアピアランス(身だしなみ)に気を遣うことよりは、名物店員を創ることが大切です。

なぜなら、味や接客で平均点以上の店を目指すことはチェーン店と同じ土俵に立つことであり、その土俵ではチェーン店には、けして勝てないからです。

この店のマスターは、最初食材や酒の問屋さんに笑われたそうです。こんなところに焼肉屋を出して売れるわけがないと。だれもがそう思うところに店を出して、「マスターが選んだおいしいものを食材を選んだ本人がうれしそうに自慢しながら出す。」ことをただひたすら続けました。そうしたらどうでしょう、立地が悪くても見事な繁盛店になったのです。

個人飲食店は、「美味しいこと」、そして「そのことを伝え続ける」ことで繁盛します。経営者の皆さん、すぐに取り組みませんか。中小企業診断士の私がお手伝いします。

※この焼肉店については、すでに繁盛店であり、ネット上に他の人が情報を載せているので、詳細を記すことはあえてしません。写真に写っている店名やキャッチコピーなどで検索してみてください。なお、文中にも示しましたが、すきやきは大分前に予約が必要な、しかも数量限定の季節メニューです。あしからず。

,Ⅳ呂茲Δ瓦兇い泙后C羮㌣覿反巴濃里諒‥津阿任后隠扱遑隠各醉貌D時の東京・小平は、くもりで気温が16℃です。

今日は、某住宅街にてひっそりと営業する肉の名店を紹介します。ごめんなさい。秘密ですから、その名も住所も今回は教えません。興味があってどうしても知りたい方のみ、私にメールを下さい。教えて差し上げます。

お店は、住宅街の真ん中にあります。駅からも遠い店であり、しかも積極的な広告をしているわけでもないのに、毎日にぎわっています。

それはなぜか?

この店は、肉のパラダイスなのです。肉のうまさを知り尽くした店主のつくる肉料理のオンパレードは、肉好き人の心をとらえて放さないため、うわさがうわさをよんでしまい繁盛店となっています。

有名になりすぎると個人でやっている店は、オペレーションを崩します。十分商いが成立していることもあり、ファンとしては、今のまま知る人ぞ知る店であって欲しい。だから、あまり教えたくないのです。

でも、自慢はしたい。

刺身盛り合わせ

刺身盛り合わせ(拡大)

薫り高いベーコン

煮込みハンバーグ

おまかせカルビ

牛肉の赤ワインソース煮

野菜の煮物(牛テールを使って煮込んだもの)

この野菜達のうまいことといったら・・・

店名:Y

住所:都内某住宅地

道順:ひみつ

おはようございます。10月5日今朝8時の東京・中野の天気はくもり、気温は18℃です。今日は、奥多摩の山に行く予定です。

さて今日は、私がマクドナルドでみつけたカイゼンをお話しします。

昨日の朝は国立駅前のマクドナルドで朝食を取りました。その際、目にしたカイゼンとは

朝マック(マックラップ)のセットです。

(1)2種類の商品で包材を兼用

(2)商品が入るようにポケット状に折られてのり付けされている(写真下部)

広げるとこんな感じ

(3)フックの付いた紙のベルトがのり付けされている

この包材は、商品をつつむスピード、包材の在庫、キッチンでの置き場所、顧客の食べやすさなど、様々な要求に応える機能的な包材です。

まず、簡単に包めるため商品作成時間を短縮できる機能があります。兼用なので包材の種類を減らすことができ、包材の保管に必要はスペースの削減、包材在庫の削減ができます。さらに、キッチンで使う包材数が減るため、作業者の手元のより使いやすい位置に配置することができます。

また、紙製ベルトは顧客が食べる際にしっかりと持ちやすく、商品をつぶさないで食べることができる機能も担っています

この例で見るとおり、マクドナルドは包材一つでもローコストオペレーションや顧客の食べやすさを考慮してつくっているようです。

マクドナルドのお店で他に外側からわかるカイゼン例をあげると、キッチンでつくられたハンバーガーなどをステンレスの作業台上で滑らせて、カウンター側に送っていることが挙げられます。これも作業者が歩くことなくハンバーガーを接客係に渡すことができる作業効率のカイゼン例と言えます。

ところで日本マクドナルドは、以前の見込・ロット生産方式(あらかじめきめられた単位で作り置きする)から、受注・カスタマイズ生産(バンズ、パティなど部材は準備しておくが組立は注文後におこなう)に切り換えています。

このことにより、オーダーが入ってからハンバーガーを数十秒で作るということが要求されるようになり、以前に増してカイゼンを進めてきたのです。

昨年にはスタジオMという施設をつくり、「品質検査や新商品開発、モニター調査など都内各地に分散しておかれていた機能を一箇所に集約させ、品質管理、新メニュー開発、モニター調査や店舗でのオペレーション研究などの一連の流れを短時間で検証する体制を構築しました。」(日本マクドナルドサイトより)

スタジオMの最初の商品が今回取り上げたマックラップだそうです。新しい施設の稼働により、今後はよりオペレーション重視の商品開発(商品・包材・オペレーションを含む)が行われていくと思われます。

※関連記事

8000円分お得な商品券

マクドナルドの「カイゼン」とは?(2)

日本マクドナルドがチェーン売り上げ5000億円突破

マクドナルドの電源&光都東京

マクドナルド・クォーターパウンダーのサクラ行列

マックが不況を吹き飛ばす

おはようございます。9月25日木曜日朝6時の東京・小平の天気はくもり、気温は19℃です。本日は、中小企業大学校での担当コースの開講日です。今回も約一ヶ月間の商工会議所・商工会の経営指導員さん向けの研修です。

昨日は、1日お休みをいただいて、奥多摩の都民の森(ハイキング)、瀬音の湯(温泉)、4人の祖父母の墓参(東京と埼玉の2カ所)、さらに埼玉の美味しい鰻屋さんへと、あちらこちらにでかけてきました。今回はその鰻屋さんを紹介します。

西武池袋線狭山ヶ丘駅から徒歩約10分の「一兵衛」は、商店街の中の、一見すると何の変哲もない普通の外見の店です。

店舗が狭く席数が少ないため、近隣の住宅街への出前が中心の営業です。この店のすごさは鰻重の高いクオリティにあります。

親父さんから受け継いだ技術と伝統でうなぎを焼く息子さんの後ろ姿

一兵衛が楽天に出しているネットショップより

一兵衛が楽天に出しているネットショップには、「当店の鰻は国産(主に鹿児島産、宮崎産)の鰻を注文を頂いてから割き、串打ち、蒸し、そして開店当時から受け継がれてきた自慢のタレで焼いた鰻です。」とあります。

そうなんです。この店では、注文を受けてからうなぎを割くのです。そのこだわりは徹底していて、出前注文も店内で食べる予約客も同様に扱われています。

ここの鰻は中が柔らかく、外側はパリッと焼けています。私は、この店の近くに住んでいるときに人に紹介されて以来、引越をして遠くなった後も通いつづけ10年以上になります。その間には。先代から代替わりがあり、現在はお母さんと息子さんで変わらぬ味を守っています。

お二人によると、今年は鰻の仕入れ値が夏のピークを過ぎても下がらず困っているとのことです。中国産うなぎが、ここのところのいくつかの出来事により信頼を失い、国産うなぎに消費が集中していることが影響しているようです。

二代目は、ニホンウナギの産卵場所などの生態が近年明らかになりつつあることを挙げて、研究が進み技術の進歩によって、将来は流通量が確保され値が下がるのではと期待しておられました。

お品書き

〒359-1162

埼玉県所沢市和ケ原1-167-18

西武池袋線狭山ヶ丘駅から商店街を徒歩10分

TEL:04-2948-8229

火曜日定休

店で食べる場合は要予約です。

※地元で愛される小さなお店です。あまり大人数の対応は難しいかもしれません。

地図:

おはようございます。9月21日土曜日、朝7時の東京・中野の気温は25℃、天候はくもりです。今日の東京地方は、昼過ぎから雨が降り出し、夜には雨あしが強くなるとの予報です。

先日の虎ノ門でのセミナー前に、居酒屋ランチで腹ごしらえをしました。「ととや」の石鯛刺身定食は、800円均一のランチの割には、お刺身の質が高く、御飯が新米でつやつやでした。

黄身の濃い生卵などいろいろ付いています。

石鯛、平政、金目鯛、かつお、器はいまいちだけど魚は新鮮でした。

オフィスビルの裏口、脇道側にある入り口。店内はサラリーマンばかり。

うれしい、ランチ800円均一

この店のように食材に妥協しないまじめな店はいいですね。年配のお母さん達の接客も気持ちよく、まっとうな商売をしていると感じました。

ととや

地下鉄銀座線虎ノ門駅(1番または4番出口から2~3分)

東京都港区虎ノ門1丁目13-3

虎ノ門東洋共同ビル

03-3503-6721

地図:

おはようございます。9月16日火曜日の東京・小平の朝は、雨、気温は21℃です。今日は、イノベーションジャパン2008というイベントに行ってきます。イノベーションジャパンは、大学見本市というサブタイトルが付いている「大学発の知」についての展示会・プレゼンのイベントです。大学の研究成果を企業活動などに結びつける産学連携(共同研究・共同開発・知的所有権活用など)を促進することを目的としています。

さて本日のブログでは中華街の「梅蘭酒家」を紹介します。梅蘭は横浜中華街や都内などに数店を構えているようです。

上の写真の「梅蘭特製焼きそば」は、卵をからめてよく焼いた焼きそばの中にうま煮のあんが入った逸品です。堅く香ばしい外側の焼きそばと内側のあんをからめた部分を同時に食べると、パリッとしたクリスピーな食感とあんかけのうまみを同時に楽しめます。

他に、蝦炒飯もごはんが一粒一粒パラパラで、しかも蝦の味を活かす薄味で仕上げてあり絶品ものです。相当な技術をもった人が作ったものと感じました。

一方で、この店は接客にはあまり気を遣っていないように感じました。たとえば、注文した品を持ってくるときやバッシング(皿を下げる)のとき、ひと言「お待たせしました○○です」「空いたお皿をお下げします」とそえる気遣いは多くの飲食店で行われていますが、ここではありません。何人かの従業員が周囲で接客していましたがどの従業員も同じく言葉を添えません。

従業員は中国の方が多いようでしたが、ここは日本であって中華街に来る人の多くが日本人であることを考えると、日本と中国との文化の違いを言い訳にはできません。

せっかく楽しもうと思って中華街に来たのに、私の悪いくせで「きちんと教えてあげたい」そういう気持ちに駆られる食事となりました。せっかく、美味しいのに残念ですね。まあ、美味しかったので、又行きたいと思いますが・・・。

私は前々職の外食店長時代に、累計で40人近くの中国からの留学生達に働いてもらった経験があります。彼らは非常にまじめで、仕事を一生懸命覚えようとしてくれました。「ひと言の気遣い」についても、「人間は自分のテリトリー(4、50センチ以内)に断りなしに入ってこられることを嫌がるということ」を十分説明し、顧客の近くで動作を行うときの言葉の添え方をきちんと教えることで十分にやってくれました。

その経験から、「接客に気を遣えない」原因は、けして文化の問題ではなく、経営者の方針やマネジャーのマネジメントの問題であると私は思っています。接客をしている従業員レベルの責任ではないのです。

飲食業経営者の皆さん、以上のように経営方針・マネジメント力が「接客」を左右します。マニュアルを作るお手伝い、従業員教育も診断士が致します。しかしその前に必要なことは、経営者・マネジャーの皆さんが意識を変えることです。

リピート客を確保する「接客」づくりは中小企業診断士がお手伝いいたします。くわしくはご相談下さい。

飲食店での「mixi」集客活用術:昨日の続きです。昨日は事例として挙げたやきとん「秋元屋」の繁盛ぶりと「mixi」の機能やユーザー層、利用のルールについて考えました。

さて今日は、昨日予告した集客に「mixi」を上手に活用するその方法を考えていきます。「mixi」を飲食店の集客に活用するポイントは、顧客の「ネット上の口コミ」活用です。直接店主が宣伝行為をするのではなく、利用客に推薦してもらうのです。お店のファンに「日記」に取り上げてもらいやお店の「コミュニティ」を作ってもらい、自分が通う店自慢をしてもらう方法をとります。

なんだそんなことかと思う方もおられると思いますが、自薦より他薦の方が効果があるのです。

店側の店頭での看板や広告宣伝はあまり信用されないものです。一見客は、どんな店かわからない不安が大きいので看板や広告を見ただけでは、なかなか入店につながりません。

それに対して、自分の友人(マイミク)からの推薦があったり、お店の「コミュニティ」内に多くのファンがいることが確認できることは、一見客にとって安心して店に入れるということです。事前に情報を得ている見込客が入店する確率は高いのです。

「mixi」内の秋元屋コミュニティ

「mixi」に秋元屋「コミュニティ」を作ったのは、常連客の方です。脱サラをして開業した店主を応援しようと立ち上げた「コミュニティ」は、トピックへのレスが盛んにあって盛り上がっています。「コミュニティ」の多くの書き込みは、店内の様子を具体的に教え、商品の特徴や価格の情報は見込客にとって安心して入店できる効果があります。

また、「コミュニティ」は、常連客、はじめての入店客、見込客の口コミの媒体になっているだけでなく、「コミュニティ」参加者の「日記」やミクシィ外の「ブログ」書き込みのインキュベーター(孵化器)になっています。

どういうことかというと、友人が書いた「日記」を見て興味をもったため秋元屋「コミュニティ」に参加し、秋元屋に行ってみて自分の「日記」や「ブログ」に書く、その「日記」や「ブログ」を見た人がまた「コミュニティ」に参加したりお店に行ってみる-という好循環が「コミュニティ」を中心にまわっているのです。

こうした好循環の結果、秋元屋には「mixi」の主要ユーザー層であり、かつ通常の大衆酒場の顧客ではない20~30代の女性を取り込むことができたのです。その結果、店舗を改装して席数を大幅に増やしたにもかかわらず、現在も満席の時が多い繁盛店となっています。

前回書いたように、こうした口コミを直接店側から仕掛けることは、利用規程により「mixi」内ではできません。また、あからさまな商用目的利用が他のユーザーに発覚し指摘されると、店舗のイメージを悪くしてしまうことになりかねません。

そこで、店側はあくまでも側面から、しかし正々堂々と「コミュニティ」に関与します。まず、「コミュニティ」は顧客に作ってもらいましょう。店側から書き込みするときは、ハッキリと名前か立場を名乗るべきです。そして、どちらかというと受け身な姿勢で、「コミュニティ」メンバーからの質問に答えるというスタンスがよいでしょう。

また、「店主ブログ」「従業員ブログ」などをつくり、「コミュニティ」の話題を取り上げるなど、「コミュニティ」の周辺から情報発信をすることによって、先程の好循環が加速されます。

こうした[mixi]活用には以下の条件があります。

(1)ファンやリピーターがいること(作ること)

(2)新しい顧客の(ネット上の評判の)期待をうらぎらないこと

(3)コミュニティへの書き込み、ブログ発信などを地道に続けること

つまり、魅力ある店舗営業と店舗からの情報発信を続けることにより「mixi」を使った飲食業の集客が可能なのです。

西武新宿線の野方駅からほど近い、やきとん秋元屋

http://r.tabelog.com/tokyo/rstdtl/13006667/(食べログ)

今回は、この店を例にして飲食業でのmixi活用を考えます。

連日連夜、開店と同時に満席になり、路上に待つ人の列ができる繁盛店です。ここは炭火のやきとん、やきとりを手頃な価格で食べさせるいわゆる大衆酒場です。野方は23区で一番人口密度の高い中野区内にあり、店舗は駅に近いのですが裏通りにあります。店構えや内装、商品構成は、いわゆる大衆酒場そのものです。道路との境界線のぎりぎりまでテーブルが並べられ、自慢の焼き物で「金宮」「ホッピー」「赤ぼし」などを酔い客が楽しみます。

来店客は幅広く、年齢で20代から60代くらいまでの比較的2,30代の若い層が半分近くを占めます。また、男女比は男6女4ぐらいです。来店形態は、カップル、店での友人待ち合わせなどが多く、同じような店舗外観、内装、メニュー構成を持った大衆酒場とは少し趣が違います。

大衆酒場の割には低い年齢層の来店が多いのはなぜでしょうか。一体なにが、店舗のオサレではない外観や炭火のにおいが髪の毛や服に移ることなどを嫌うはずの女性客を引きつけ、かつては考えられなかった「大衆酒場デート」を可能にしたのでしょうか。

「mixi」(ミクシィ)は、ネット上の社会です。ユーザーという名の市民がいて、ユーザー同士が友達になったり=「マイミク登録」、趣味や趣向のサークル=「コミュニティ」を作ったりしています。ユーザーが「日記」を書いて公開したり、「コミュニティ」に話題=「トピック」を書き込んだりすると、他のユーザーがそれに対して返事=「レス」を書き込むことができます。この「レス」によって、一つの話題が盛り上がり、ネット上の会話が成立します。

「mixi」は2008年7月現在で、ユーザー数が1500万人いるそうです。一頃の勢いはありませんが、こうしたネット上の仮想社会を作るサービス(=SNSといいます)では、日本で一番利用者数を誇ることにかわりなく、ここでアピールすることができれば飲食店などの集客効果も期待できます。

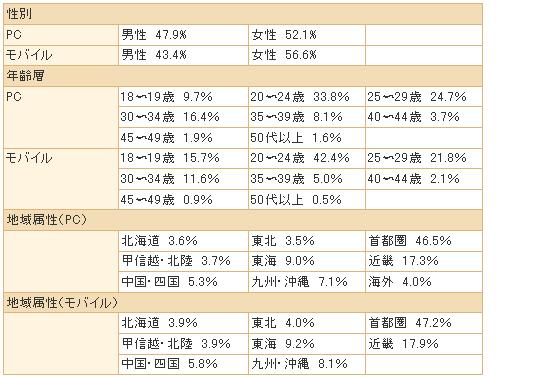

また、下表を見ると、男性より女性が多く、年代では20代から30代、とくに20代に多くのユーザーがいることがわかります。「mixi」は、20(30)代の女性に強い媒体なのです。

2008年3月末時点のユーザー属性:ミクシイのプレスリリースより

ただし、「mixi」は商業目的の宣伝・勧誘を行なうことを規約で禁止しています。また、露骨な宣伝行為はmixiユーザー社会からも嫌われるケースが多いようです。そのため、よくやり方を考えて「mixi」を活用しなければなりません。

このつづき、やり方を考えた「mixi」活用術については、明日また投稿します。

写真は赤羽の繁盛店「まるます家」です。庶民的な居酒屋兼定食屋兼持ち帰り可の鰻屋というところです。この店では、女性従業員の明るく気さくな接客が特徴となっています。

日本社会全体で労働力不足が懸念される中、大手外食産業ではここ数年の間に中高年の採用を大きく増やしてきました。

昨年には、ハンバーガーショップ従業員のおばあちゃんが集客力アップに貢献する事例が新聞で取り上げられました。

実際に私が見た事例でいうと、マクドナルド中野店、モスバーガー小平駅前店においておばあちゃんが大活躍されています。彼女たちの丁寧な接客、若い人にはない心遣い、孫を見るようなやさしい笑顔、顧客への気さくな声掛けなどが、店舗全体のホスピタリティイメージを向上させています。

中小飲食業では、以前からおばあちゃん達が接客分野などで大活躍されています。しかし、そのイメージは残念ながらけして良いとは言えません。

この年齢の女性の多くが本来持っているであろう「あたたかさ」や「気さくさ」という特徴が、「ぞんざい」「私語が多い」といったマイナスイメージの影に隠れてしまいがちです。マニュアル化された接客用語を使ったの方がまだマシなのではということさえもあります。

悪いところを直して、良いところを残す。簡単なようで難しいものです。間違ったマニュアル教育はともすると従業員の魅力的な部分を削ぎ落とし、マニュアルに書かれていることしかしない人間を作ってしまいます。本当はマニュアルも使いようということなのだけど、人材教育がマニュアルに依存してしまうとつまらない人を作り出すのです。

「まるます家」や「マクドナルド」「モスバーガー」では、マニュアルの適応を最低限に留め、接客を彼女たちの自由裁量に任せることでおばあちゃんの個性を活かしています。つまり衛生や味に関わる部分のマニュアル活用を徹底した上で、彼女たちの人間性の部分を活かした接客を店の個性として活用しているのです。

飲食業に限らず、従業員個人の良いところを活かす企業には将来の成長があります。人材育成が企業の将来を左右するのです。

経営者の皆様、人を活かす教育ができていますか。企業が人を生かす(生き延びさせる)のではありません。人を活かす企業において人が企業を生かす(継続・成長させる)のです。企業を生かすための人材育成を急いで下さい。

※鯉とうなぎのまるます家 総本店(リンク先に地図あり)

東京都北区赤羽1-17-7

営業時間9:00~21:30

道順:赤羽駅北改札口を出て東口方面へ、ロータリーから一番街に入って1分

米国BSE発生後の対応

2003年末の米国でのBSE感染牛の発生直後から、吉野家の新メニューの検討が始まりました。1000店舗近くの店舗で売るものを短期間に探すのです。もともとある店舗で販売するのですから、客層や客単価、オペレーション、厨房設備の面などで、牛丼専門店「吉野家」業態に制約を受けます。さらに、調達する量たるや1000店舗分の膨大な量です。単品メニューでこれだけのボリュームを1、2ヶ月後に確保することはまず不可能です。

また、店舗でのオペレーションの確立にも時間が掛かるため、牛丼がなくなってから新メニューを導入するのでは遅いのです。新メニューを徐々に、導入して厨房や接客のオペレーションを作っていく必要がありました。新メニューと牛丼の平行販売には、本格的な対策を打つための時間を稼ぐ意味もありました。

最初に導入したのはカレーでした。輸入禁止処置からわずか2週間後の1月初旬に導入されたのは、「千吉」のカレーでした。「千吉」は、吉野家が「カレー亭」、「POT&POT」などの名前で続けてきたカレー業態開発のカレーうどん専門店です。そのカレーがカレー丼として、吉野家のメニューに導入されました。最初に導入されたこのカレーは、カレー専門店のレシピですから、本格的なカレーであり、店舗での調理もファストフード店としては手が込んでいました。

続いて麻婆丼、豚キムチ丼などの業務用冷凍食品に一手間掛けただけのメニューを導入しました。これらはいかにもな間に合わせメニューでありました。

吉野家の緊急対応は、自社でノウハウをもっていたカレーと、湯煎などで既存設備による調理が可能な既存の業務用冷凍食品メニューの導入による時間稼ぎでした。2004年の年初から2月までに導入された、これらのメニューは既存業態の客層・客単価、オペレーション、厨房設備の制約をクリアして、牛丼在庫を引き延ばし、本格的対策までの時間をわずかでも稼ぐことに成功しました。

このとき各店舗では毎週のように次から次へと導入される新メニュー導入やオペレーション変更への対応が必要でした。このとき吉野家の店長以下従業員は複数メニューへのオペレーション対応の経験を得ました。こんなことは普通の外食チェーンでは当たり前のことですが、吉野家では前回述べたとおり単品オペレーションが追求されていたために、この経験が薄かったのです。この経験は、今後の吉野家にとって得難いものでした。

2月中旬、米国産牛肉の在庫がなくなり、牛丼の販売が休止されました。吉野家各店は、急ごしらえのメニューだけの「そばやでそばがない状態」に陥りました。3月、牛丼の製造設備を使い、製造オペレーションも牛丼の応用が可能な「豚丼」を導入しました。

次回は、2004年3月以降の吉野家を見ていきます。

新聞やネットからの感触では、悪いのはアメリカ合衆国とナショナル社の姿勢にあるという意見が多く、吉野家は信頼を失わなかったようです。

BSEと吉野家の歴史を振り返る

2001年9月、千葉県で北海道原産牛のBSE感染が確認され、社会問題化し、吉野家も売上の大幅減少などの打撃を受けました。

2003年の年末に明らかになったアメリカの牛へのBSE感染により、主な輸入先であったアメリカからの輸入が不能になり、在庫切れにより翌年の2月には牛丼の販売を中止しました。その当時の吉野家での行列騒ぎを覚えておられる方も多いと思います。また、その他の牛丼チェーン各社ともアメリカ産の牛肉を使っていたため同様に販売を中止しました。

その後、競合他社が相次いで、アメリカ以外の国からの牛肉を輸入して牛丼の販売を再開する中、「味」へのこだわりを表明しアメリカ産牛肉の輸入再開までの間、牛丼の販売を中止し続けました。

「味」へのこだわりとは、オーストラリア産の牧草を餌とする(グラスフェッド)ではなく、穀物で肥育した(グレンフェッド)牛の方が、牛丼に合い、吉野家の顧客はそれを望んでいるため、穀物肥育の多いアメリカ産牛肉を待つというものでした。

2003年末において、競合他牛丼チェーンは、松屋は定食、すきやのカレー、なか卯のうどんなど他のメニューを取り入れた商品構成であり、BSEの打撃を受けたのの吉野家に比較すると客数の減少はわずかなものに留まりました。

それに対して当時の吉野家店舗は、牛丼とその関連商品のみの牛丼単品の商品構成でした。そばやでそばを売れなくなる。うなぎ屋で・・・。想像に難くないとおり、相当な客数減少の打撃を受けました。

リスクは考慮されていたのか

この場合のリスクとは、単品メニューのリスクと一国からの仕入のリスクが主になると思います。

一国からの仕入のリスクは、当時の牛肉市場の特質から考えると回避するのが難しく、リスクは認識していたが容認していたと考えられます。市場が大きいアメリカでは規模の大きな食肉加工業者・商社があり、特定の部位を大量に集める事が出来ます。吉野家が使用するショートプレート(バラ)という部位は、世界最大の牛肉生産・消費国であるアメリカであるからこそ、大量に仕入れる事ができたのです。

単品メニューのリスクは、吉野家グループとして新業態を開発することにより回避を図ろうとしていました。古くは、カレー、うどん、また、近年は回転寿司やカレーうどん、惣菜店などの新業態店舗を数多く出店し、チェーン事業展開の機会をうかがってきたのです。

新業態開発の壁

カレー店などは、店名やコンセプトを変えながら長年開発を続けていましたが、なかなかよい結果がでませんでした。

それはなぜか。私は、吉野家の「吉野家」業態が強すぎたからだと考えています。「吉野家」の単品商品構成は、次のようなメリットを持っていました。

1)材料の標準化(Standardization)による仕入コスト低減

2)オペレーションの単純化(Simplification)による高効率

3)牛丼への専門化(Specialization)による品質向上

この1)~3)により、「吉野家」は外食産業でも高利益率と高い顧客支持を得てきたのです。

吉野家自らの成功例が強すぎたため、内部で開発してきた新業態が社内で霞んで見えてきたのです。だから、業態開発が進まなかったのです。それでも吉野家の「吉野家」が好調なうちは良かったのです。

米国BSE発生後の対応

企業が、最初に成長するためには吉野家の「牛丼」「吉野家」のように、大ヒットの商品や業態が必要です。しかし、企業が外部の環境変化を乗り越えて永続(ゴーイングコンサーン)して行くためには、社会や市場など外部環境の変化に次々と対応していかなければなりません。

吉野家は、2003年末からどう変わったのでしょうか? そばやでそばがない状態から、どうやって立ち直ったか?その後の新業態は?これまで興味と関心をもって吉野家が今回の事態にどう対応したのか、私の興味は尽きません。

次回は、2003年末からの吉野家の変化を見ていきます。