( 四国旅行4日目(道後温泉開運めぐり) から続く )

あらためて道後温泉本館に向かう。本館前には係員が立っていて、湯に入りに来た客を案内していた。

工事中の建物は狭く、靴を脱いで階段を上がったところに料金の支払窓口があり、ここで料金を支払うと、係員の指示で急な階段を降りて行く。階段下は脱衣所になっており、ここで服を脱ぐと浴室に入った。

体を洗い、湯に浸かる。浴槽の湯は深く、自分の股下くらいの深さがある。途中に腰をかけられるところに張り出しがあるが、その高さはちょうど自分の膝下くらいの高さである。湯は熱く、長湯をするような温泉ではない。一旦、中休みを挟んで、しばらく湯に浸かっていたが、体が火照ってきて湯から出た。

脱衣所で服を着ると建物の外に出る。外は蒸し暑くて、湯上がりの体から汗が噴き出すように感じられた。

道後温泉本館を後にして、今度は道後温泉別館「飛鳥の湯」に行ってみる。

この温泉と隣接する公衆浴場「椿の湯」との間には「ハダカノヒロバ」と名付けられた中庭がある。

この中庭には約230点の花の写真を設置した蜷川実花が手がける大規模なインスタレーション作品が設けられている。

この広場では、地中から湧き出る温泉を表現した噴水の演出があった。なお、噴水は午前10時から午後3時まで、中庭中央の地面から1時間おきに出るとのこと。

道後温泉別館「飛鳥の湯」では1階浴場の入浴と2階個室休憩を組み合わせたプランで入浴することにした。

このプランでは貸浴衣と貸タオル、お茶、お茶菓子が付く。夏目漱石の小説「坊ちゃん」にもこんな下りがある。

「温泉は三階の新築で上等は浴衣をかして、流しをつけて八銭で済む。その上に女が天目へ茶を載せて出す。おれはいつでも上等へ這入った。」

入口脇の窓口で料金を支払い、建物の中に入る。入口を入ってすぐ左手に受付窓口があるので、受付でチケットを見せて館内に入った。2階に上がると、正面には大広間があり、右手奥に個室休憩室が5室ある他、左手奥には特別浴室とお手洗いがある。

階段を上がりきったところで、係員に案内されて個室休憩室に向かった。「白鷺の間」「玉之石の間」「椿の間」「行宮の間」「湯桁の間」と名付けられたそれぞれの個室休憩室はそれぞれ道後温泉の伝説をテーマに装飾されている。空いている部屋の中から選べるということで、その中の1室に入室した。

部屋の広さは4畳半ほどで、中央に座卓が設けられており、座布団が置かれている。卓上には4枚のラミネートされた紙が置かれている。この内、3枚は片面印刷の紙で、それぞれ部屋の紹介と温泉の壁に映し出されるプロジェクションマッピング、2種類の菓子の紹介がされていた。

「2階個室のご利用について」とかかれた紙の裏面には「つめたいドリンクメニュー」「アメニティ販売」「飛鳥乃湯温泉 オリジナル商品」が掲載されている。

係員から説明を受けて、湯上がりにもらうお菓子を選ぶ。菓子は一六本舗の「道後夢菓子噺」の椿か、白鷺が選べる。

選んだ菓子は白鷺緑茶餡の饅頭である。

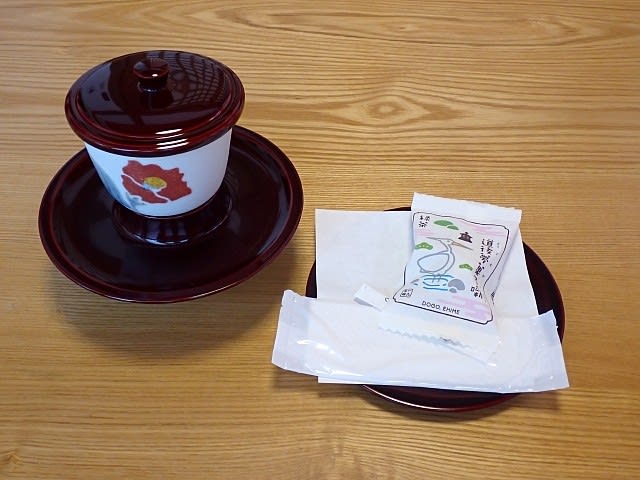

ひと通りの説明を受けると、さっそく風呂に入ることにした。浴衣に着替えて階段を降り、1階の大浴場に入る。大浴場には内湯の他に露天風呂がある。ゆっくりと入浴して汗を流した後、個室で冷緑茶とお菓子をもらった。

冷緑茶は天目台の上に載せられている。お菓子は皿の上に敷かれた敷紙の上に1つ載せられていて、紙おしぼりと楊枝が添えられていた。

お茶の蓋を取り、菓子を包み紙から出す。

紙おしぼりで手を拭き、冷緑茶を飲む。汗をたっぷりとかいた体に冷たい緑茶が美味しい。

楊枝を袋から取り出して、お菓子を食べる。

お菓子を半分に割ると、濃い緑色の断面が現れた。

饅頭を楽しみながら、冷茶を飲む。冷茶はお替わりすることが出来る。二杯目の冷茶を飲みながら窓の外を眺めた。室内は空調が効いていて、涼しく感じられた。

午後5時前には雨は止んだ。西の空の雲が切れてきて、青空が見えてきた。夕日が射し込んで空が明るくなっている。ムシムシとした陽気で、蒸し暑かった。

道後温泉別館「飛鳥の湯」を出た後は、道後ハイカラ通りと名付けられた道後温泉の商店街をプラプラと歩く。職場へのお土産を買い、お茶をしてホテルに戻ったのは夕方5時過ぎである。

夕食を食べて、ホテルから道後温泉の駅前に向かった。再び道後温泉本館前に行くと、建物に明かりが点いていて、少し幻想的に見える。夜になっても温泉客が絶えなかった。

別館の飛鳥の湯にも行ってみる。

もう一度温泉に浸かることにして、ホテルでもらった入浴券で入館した。熱い湯に浸かりながら、壁に映し出されたプロジェクションマッピングを見る。

映し出されたプロジェクションマッピングは山部赤人の歌をテーマに伊佐爾波の丘から望める伊予の高峰「霊峰石鎚山」に和歌の世界観を表現しているとのこと。プロジェクションマッピングを見た後に湯から上がると、浴衣を着て建物の外に出た。

外はムシムシとしていたが、デザインされた提灯が幻想的な風景を作り上げている。少し中庭を歩き回った後、商店街を抜けた。午後9時を廻って、商店街はほとんど閉店している。ビールの1本でも飲んでいきたいところだが、帰りのバスの時刻を考えると、まっすぐホテルに向かった方が良さそうである。

道後温泉駅前のからくり時計の前には誰もいなかった。昼間降った雨で路面はしっとりと濡れている。足湯に入るのもあきらめて、ホテル行きのバスに乗り込んだ。

旅行3日目の今日は曇りときどき晴れ。今朝は5時に起床した。障子を開けて窓の外を見ると、上空には青空が広がっていて、薄い雲がたなびくように浮かんでいる。今朝の気温は21℃で湿度が高く、北よりの風が吹いている。空気がシメシメとしていて、少し蒸すような陽気である。

昨夜は疲れて泥のように寝たこともあって、今日はいくらか気分がいい。目が覚めると、朝風呂に入るため、ホテルの露天風呂に浸かって顔を洗った。目が覚めたところで、部屋に帰ってくると、今日の予定を確認する。今日はしまなみ海道の途中にある大三島に行くことにしている。ホテルの朝食を食べると、さっそく外出することにした。

ホテルから送迎のバスで道後温泉駅まで運んでもらう。

道後温泉駅の前にはからくり時計とその隣に足湯がある。

道後温泉駅から伊予鉄松山市内線に乗ってJR松山駅に到着した。ここから特急しおかぜで今治に向かう。

ちなみに特急しおかぜは特急いしづちと連結している。先頭車は特急いしづちである。

途中、宇多津駅で特急いしづちは高松に、特急しおかぜは岡山に向かうのである。

今治駅に到着したのは9時56分である。

ここで、路線バスに乗り換えて、大山祇神社に向かう。大山祇神社は瀬戸内海に浮かぶ大三島にある。今治駅から大山祇神社までは約50分ほどの行程である。

大山祇神社前のバス停で降りると、大山祇神社の境内に向かった。

日中は雲が多いながらも晴れて、雲を透かすように青空が見えている。昼間の最高気温は30℃をわずかに下回って真夏日とはならなかったものの、湿度が高く、西よりの風が吹いている。日射しが燦々と照りつけていて、かなり蒸し暑い陽気となったものの、境内は海から吹いてくる風が爽やかに思われて、清々しいほどに感じられた。

鳥居をくぐり、太鼓橋を渡ると、総門・翼舎がある。

総門をくぐると、まぶしいほどに照りつける陽光を受けて、白く光り輝いているような参道が神門に向かって延びていた。

手水舎の前に大楠が植わっている。この大楠に脇に立てられた立て札には「天然記念物『乎知命(おちのみこと)御手植の楠』」と書かれていた。説明文によれば、御島(大三島)に祖神大山積大神を祭った乎知命の御手植楠(樹齢2600年)と伝えられ、古来御神木として崇められている、とのこと。

手水舎で手指と口を清めて階段を登る。階段を登り切ったところに、神門がある。

神門をくぐると、正面に拝殿が見えた。

大山祇神社の御祭神は大山積大神である。天照大神の兄神で、天孫瓊瓊杵尊の皇妃として迎えられた木花開耶姫の父にあたる。山の神であると同時に大海原の神、渡航の神とされ、また日本民族の総氏神として、古来日本総鎮守とされている。

拝殿で参拝の後、神符授与所で御朱印をもらう。境内は静寂で、燦々と降り注ぐ日射しが肌を焦がすように熱く感じられる。日陰に入ると、風が涼しくて気持ちよい。

隣接する宝物館・海事博物館に行ってみる。

宝物館には国宝8点、重要文化財682点にも及ぶ武具類が保存展示されている。平安時代から戦国時代までの甲冑や刀剣類、鏡などが展示されていた。また海事博物館には昭和天皇の海洋生物学研究のための御採取船「葉山丸」の他、動植物の標本、鉱石類が展示されている。

大山祇神社の裏手の山には奥の院がある。大山祇神社の境内を出て、案内にしたがって300mほど歩いて行くと、「生樹の御門」と呼ばれる天然記念物の楠の巨樹がある。樹齢三千年と言われる老楠は根回り31mにも及び、真中が自然の洞をなし、奥の院参拝の通路となっている。

「生樹の御門」をくぐると、空気が変わったように感じられた。木々のパワーというか、とても清々しく、そして爽やかな一陣の風が吹いたように思われた。

奥の院(元神宮寺)は「生樹の御門」から30mほど進んだところにある。小さな堂内には阿弥陀如来が祭られているとのこと。

参拝を済ませると、再び「生樹の御門」をくぐって大山祇神社の境内に戻った。

大山祇神社を参拝した後は、島内のタクシーを呼んで、道の駅 多々羅しまなみ公園に向かった。大山祇神社と道の駅 多々羅しまなみ公園は島を挟んで反対側にある。公園からは世界一の吊り橋である多々羅大橋が望めるほか、瀬戸内海の海が一望できた。

公園の展望台に昇ってみる。展望台からは大三島と多々羅大橋が見渡せる。

対岸には生口島や岩城島、伯方島があって、船が進んでいくのが見えた。

しばらく海を眺めた後は、再び今治に戻る。今治へはちょうどよい時刻のバス便がなかったので、タクシー会社に連絡して、今治まで運んでもらった。多々羅しまなみ公園からJR今治駅まではタクシーで1万円余かかった。時間は30分程度で、かなり急いでもらったようだ。今治駅からは特急で松山駅に戻った。

JR松山駅から伊予鉄松山市内線に乗って道後温泉駅に着いたのは午後6時過ぎである。

それからホテルに直行し、夕食を食べて風呂に入った。1日の汗を流すと、すっきりした気分である。

( 四国旅行2日目(松山城)前編 から続く )

きっぷ売り場で券を買うと、本壇に入る。

天守などの重要な建造物が集中する本壇は本丸広場より高い石垣を築き、出入口は1カ所しか無い。急な坂を登って、最初に一ノ門に到着する。この門は脇戸附の高麗門で本壇の入口になる。1784年に雷火のため天守と共に消失し、1786年に再建されたとある。

一ノ門をくぐると、すぐ正面左手に二ノ門がある。本壇における二番目の門で薬医門の形式を持つ。天守・三ノ門東塀から射撃される構えとなっている。この門も1784年に雷火のため天守と共に消失し、1852年に再建されたとある。

三ノ門は二ノ門をくぐってUターンした所にある。本壇における第三番目の門で、高麗門の形式を持つ。この門も1784年に雷火のため天守と共に消失し、1852年に再建されたとある。

最後に筋鉄門をくぐって天守広場に到着した。この門は脇戸附の櫓門で、門の柱に鉄板が貼ってあるのでこの長有る。櫓は天守と小天守の通路となり、三ノ門を防衛する構えとなっている。1784年に雷火のため天守と共に消失し、1852年に再建されたと見られるとある。その後、昭和8年に放火によって一部消失したが、昭和43年に復元されたとのこと。

一ノ門、二ノ門、三ノ門は重要文化財に指定されている他、筋鉄門は登録有形文化財(建造物)に登録されたとのことである。

天守広場から天守に入る。天守は小天守や各種櫓と門や廊下で繋がっている。建物内にはさまざまな資料が展示されていた。

天守に登る。

天守は城山(勝山)の山頂にあり、標高132mある。天守は更に30m高くそびえ立っていて、3階にある天守から見える風景は格別である。遠くに瀬戸内海が眺望でき、北から流れてくる海風が涼しくて心地よかった。

日中は雨が降ったり止んだりの空模様となった。松山の正午の気温は24℃で湿度が高く、南よりの風が吹いている。風は南から吹いたり北から吹いたりと、めまぐるしく風向きが変わった。湿度が高くて蒸し暑い。雨は午後になって止んだ。

本丸広場に戻ると、再びロープウェイで東雲口駅舎に降りる。ロープウェー商店街と一番町通りを歩いて二之丸史跡庭園に向かった。

松山城二之丸史跡庭園は明治5年に火災により焼失した松山城二之丸邸跡の敷地を史跡庭園として整備したもので、二之丸邸の間取りを遺構の上に表現し、「表御殿跡柑橘・草花園」「奥御殿跡流水園」の2つのエリアに分かれている。

庭園東側には「林泉庭」が設けられていて、池や滝が配置されている。

また庭園内には聚楽亭、観恒亭、勝山亭という3つの施設が設けられているほか、櫓を利用した展示室が設けられていた。

松山城二之丸庭園を後にして、松山市内線に乗ると、一旦、JR松山駅に戻った。ここで明日乗る予定の特急列車の乗車券を買うと、再び松山市内線に乗って旅の宿泊先である道後温泉に向かう。JR松山駅から道後温泉までは25分の行程である。

道後温泉駅周辺は混んでいた。中国人や韓国人旅行者の姿が多く見られる。夕方になって雲が切れて夕日が射し込んできた。

駅前には坊ちゃん列車が留置されている。土・日・祝日のみ運行となっており、今日は運行の予定は無い。伊予鉄のHPによると、昔は石炭で蒸気の力で動いていたが、現在はディーゼルエンジンを採用しているとのこと。さらに、煙突から出ている煙に見えるものは、蒸気を煙に見たてたものとのことである。

ホテルに着いて夕食を食べた後、露天風呂に入る。東の空に満月が浮かんでいるのが見える。薄い雲を透かすように朧な光を放っていた。

今日は晴れのち曇りときどき雨。今朝は5時半に起床した。車窓から外を見渡すと、列車は網干駅を通過するところだった。上空には青空が広がっていて、所々に薄い雲が広がっている。雲の合間から朝日が射し込んでいた。

しばらくすると、列車は濃い霧に包まれて走っていた。寝不足で軽い頭痛を感じて二度寝をする。再び起きたのは岡山駅に到着するアナウンスが車内に流れた時である。

岡山でサンライズ瀬戸とサンライズ出雲が切り離されて、再び走り出すと、30分ほどで乗換駅の坂出駅に到着した。

坂井駅周辺の天候は曇りだが、雲の合間から青空が見えている。朝の気温は26℃で湿度が高く、蒸し暑い。シメシメとした弱い北よりの風が吹いていて、風にいくらかの涼気を感じた。

坂井駅で特急列車いしづち1号に乗り換えて、松山に向かう。

車窓から見える風景は変化に富んでいて見飽きない。次第に雲の厚みが増してきて、遠くの風景もかすんで見えるようになった。途中、伊予西条で本降りの雨が降ってきたものの、今治駅に到着する頃には雨は止んでいた。

松山駅に到着したのは10時6分である。

駅を出ると、外は傘を差すかどうか迷うような雨が降っていた。松山駅東口にある伊予鉄道の松山市内線JR松山駅前駅から松山市内線の電車に乗る。

松山市内線はワンマン運転の路面電車である。

電車に乗ると大街道駅で下車した。この駅の駅前のスタバで朝食を兼ねて休憩をした後、松山城に向かう。

松山城にはロープウェイで本丸広場に向かうことにした。大街道駅からロープウェー商店街を400mほど歩いて東雲口駅舎に着く。

この駅から頂上の長者ヶ平まではロープウェイとリフトがあるが、リフトが片道約6分かかるのに対して、ロープウェイは片道約3分で着くとのことである。ロープウェイは10分間隔で運行しているが、リフトはすぐ乗れる。どちらを選ぶかは勘案のしどころだが、雨が止んでいるとはいえ、いつまた降ってくるかもわからない。結局、ロープウェイで行くことにした。

頂上の長者ヶ平から急勾配の坂を上って本丸広場に向かう。ちょうど雨も止んでいて、空気が湿っぽく感じられる。辺りは少し霧が出ていて、目の前に見える石垣の上の櫓が霞んで見えた。

天守閣のある本壇に向かって歩いて行くと、目の前にそそり立つ石垣がある。登り石垣と呼ばれるこの石垣は山腹を登るように築造された石垣のことで、松山城では山頂の本丸と二之丸との間にある大きな空間への寄手の侵入を防ぐため、それらをつなぐように南北2本一対の石垣が設けられているとのこと。

石垣に沿って廻るようにして戸無門に向かう。

戸無門は大手入口に現存する高麗門で文字通り戸が無い。創建当初から扉を持たなかったと考えられているとのこと。

筒井門は本丸最大の門で、場内で最も重要かつ堅固な本丸最大の門となっている。

太鼓門は本丸大手の正門と位置づけられている門である。脇戸附の櫓門で、太鼓櫓とともに防衛戦を構築している。築城時に建てられたとされ、明治になって石落としや窓が改変されたとのこと。戦争で焼失し、昭和47年に復元されたとのことである。

太鼓門をくぐると、本丸広場に出た。

本丸広場から天守を望む。天守は三重3階地下1階の層塔型天守で、黒船来航の翌年に落成した江戸時代最後の城郭建築である。天守の周囲には復興建造物の小天守や櫓、門などが設けられている。

さっそく天守に登ることにした。

( 四国旅行2日目後編(松山城→道後温泉) に続く )

( 今日のパンケーキ(オリジナルパンケーキ@シーバーズカフェ) から続く)

日立駅から常磐線各駅停車線に乗って水戸に向かう。日立駅から水戸駅までは約30分ほどかかった。水戸駅の改札を抜けると、駅北口に出た。まずは駅から歩いて水戸東照宮に向かう。

水戸東照宮は徳川家康を祀った神社で、水戸初代藩主徳川頼房が1621年に創建した。その後、太平洋戦争で社殿は焼失し、東日本大震災を経て、一昨年、社殿・社務所・境内の復旧を終了したとのこと。

宮下銀座商店街の入口付近から階段を昇って、境内に向かう。

鳥居をくぐって一礼すると、正面には社殿があり、その左手に社務所があった。

手水舎で手と口を清めると、まずは社殿で参拝する。社殿の入口から拝殿に続く門の天井に描かれる天井画には、スズメやメジロが描かれていた。

拝殿で参拝をすると、社務所に向かう。持参した朱印帳に御朱印を頂こうと思ったのだが、残念ながら書き置きしか頂けないとのこと。今回は諦めた。

境内には安神車という車が展示されている。この車は水戸藩九代の藩主斉昭が作らせた戦車で、大牛一頭に引かせた車に連結し、歩兵隊を従えて行動を助けさせたというものである。実践には使用されたことはないとのことだが、日本最古の鉄製戦車と言われているとのことである。

東照宮を後にする頃には、上空に雲が広がってきた。東照宮から水戸偕楽園に行くことにして、常磐線の線路沿いに歩いて行く。水戸駅と偕楽園の間には「千波湖」という湖がある。

「千波湖」には白鳥やカモといった野鳥がのんびりと水面を泳いでいた。「千波湖」と桜川の間には遊歩道が設けられていて、その遊歩道の一隅に白鳥が巣を作っているのが見えた。

白鳥を刺激しないように、遊歩道を歩いて偕楽園に向かった。

偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園と並ぶ日本三名園の一つで、水戸藩九代の藩主斉昭が創設した庭園である。東門から庭園の中に入る。

庭園は梅の名所として有名だが、その他にも四季折々の見所がある。といっても既にツツジの花はしおれていて、梅の木には青い梅の実がたわわになっていた。

偕楽園の北には「表門」がある。この門は偕楽園の正門に相当する他、庭園の中に設けられた徳川斉昭の別邸として建てられた「好文亭」の表門にもなっている。この門は戦災を免れ、建設当初の姿を今に伝える貴重な門であり、松が多く使われているとのこと。木部と板壁は松煙を塗り、黒く仕上げられていることから「黒門」とも称されているとのことである。

「好文亭正門」を抜けると正面に「一ノ木戸門」がある。

この門を抜けて、杉木立などを経て「好文亭中門」を入る。

この順路は「偕楽園記」に記された陰陽の世界を堪能できる創設時からの順路と言われている。

「好文亭」の名は梅の別名「好文木」に由来し、二層三階建ての「好文亭」と平屋建ての奥御殿を総称して「好文亭」と読んでいる。

各所に創意工夫と酒脱さを感じさせた建物で、特に三階楽寿楼からの千波湖や梅林などの眺めは素晴らしいものがある。

日が傾いてくると、偕楽園を後にした。バスで水戸駅まで行くと、まずは一旦お茶をして疲れを癒やした後、夕食を食べて帰宅の途につく。帰りも特急に乗ったが、電車の車内は行きほど混んではいなかったものの、空いてはいなかった。

東京駅からは中央線特別快速電車に乗って帰宅する。日野駅に到着すると、上空には暗い空が広がっていて、東の空高く、月が煌々と光っているのが見えた。