詩編に聴くー聖書と典礼の研究

田中裕

けふよりは詩編百五十 日に一編読みつつゆけば平和来なむか

(南原繁歌集『形相』所収)

75年前、無教会キリスト者の内村鑑三の平和主義から大きな影響を受けた南原繁の読んだこの短歌は、東京大空襲の戦禍のさなかに詠まれた歌ですが、それはまた、敗戦後の日本が、平和な国として再出発するには何をなすべきか、その理念と祈りを聖書の詩編にもとめたものでもありました。内村鑑三と南原繁の平和への願いを想起しつつ、これから、『詩編に聴く』というテーマで「聖書と典礼」の研究を続けようと思っています。

この研究は内村鑑三の『聖書の研究』を一つの手本としていますが、内村があまり問題としなかった「典礼(ユダヤ教・東方キリスト教・西方キリスト教)のなかの聖書」という視点をあらたに付け加えました。内村はフィリピの信徒への手紙4:8 を引用した後で、諸宗教の伝統に敬意を表して次のように言っています。

「キリスト教徒は、すべての人や物事のうちに真理を探り出さずにはいられないのだから。他の宗教に欠点を見いだして喜ぶキリスト教の代表者達は実に哀れな人たちである。キリスト教徒というものは、仏教であれ、儒教であれ、道教であれ、何であれ、そこに良いものを見いだしたなら喜ぶはずだ。彼の目は光を見いだすことには鋭敏であるが、闇を見ることには消極的なのだから。このようにキリスト教は、その真価を発揮するときには、世界のうちに最良のものを発見する力となる」

(日本と世界の友へーThe Japan Christian Intelligencer 創刊の辞, 1926)

聖書と典礼の時間

詩編51-聖灰水曜日の懺悔と賛美

詩編118-ペテロの証しー受難の民の希望

詩編148-天と地の交響ーアッシジのフランシスのLaudato Siへ

詩編150-復活祭のハレルヤ唱ーキリストとともに復活した人間と宇宙の大詠唱

51→118→148→150 昨日→今日→明日

150→148→118→51 明日→今日→昨日

今日を中心として三位一体的な時間を生きること

詩編150に聴くー復活祭のアレルヤ唱

旧約聖書「詩篇」の最後に置かれた150番は、ヘブライ語のハレルヤで始まりますが、キリスト教の典礼では、この詩篇は復活祭の時に必ず歌われます。「宇宙の大栄唱」とも呼ばれるこの詩篇を、ヨッピヒ指揮、「聖グレゴリオの家」の合唱隊の聖歌で聴きましょう。

1 Laudate Dominum in sanctis ejus; 聖所で 主を賛美しよう

laudate eum in firmamento virtutis ejus. 大空の砦で 主を賛美しよう

2 Laudate eum in virtutibus ejus; 力強き御業のゆえに 主を賛美しよう

laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus. 大きな御力のゆえに 主を賛美しよう

3 Laudate eum in sono tubæ; 角笛を吹いて 主を賛美しよう

laudate eum in psalterio et cithara. 琴と竪琴を奏でて 主を賛美しよう

4 Laudate eum in tympano et choro; 太鼓に合わせて踊りながら 主を賛美しよう

laudate eum in chordis et organo. 弦をかき鳴らし笛を吹いて 主を賛美しよう

5 Laudate eum in cymbalis benesonantibus; シンバルを鳴らし 主を賛美しよう

laudate eum in cymbalis jubilationis. シンバルを響かせて 主を賛美しよう

6 Omnis spiritus laudet Dominum! 霊に息吹かれたものが、こぞって主を賛美する!

教父アウグスチヌスの詩編注解によると、第一節の 'in sanctis eius' 「主の聖なる場所」は、地上の「聖所」ではなく、「主キリストに倣って聖とされた人」を指します。エルサレムの第二神殿のように、どれほど豪壮な建造物といえども、人の手で作られたものは滅びを免れません。しかし、キリストという「聖なる場所」において生きる人は、主の死と復活にあずかり、全ての被造物と共に「ハレルヤ」を復活祭で歌うことができます。

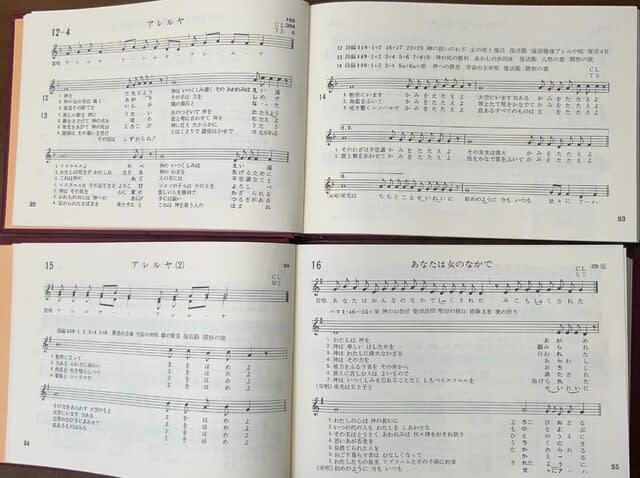

この讃歌は、天と地の全ての被造物とともに歌うので「宇宙讃歌」とも呼ばれます。第三節にあるように「角笛の音」が明瞭に響き渡ると、主を賛美する歌が交響唱和します。ここで登場する弦楽器、管楽器、打楽器は、地上の演奏に呼応して天上からも響きわたり、その交響は、朽ちるべき地上の肉体が、もはや朽ちることのない身体に換えられることを示し、詩編を唱える人を祝福している、というのがキリスト教の復活祭の典礼でこの詩篇が歌われる理由になっています。日本の『典礼聖歌』では、14番と15番が詩篇150からの抜粋です。

詩編148とアッシジのフランシスの祈り-ラウダート・シに寄せて

フランシス教皇の回覧書簡「ラウダート・シ(御身は頌えられよ)ー共に暮らす家を大切に」の冒頭で引用されたアッシジのフランシスの賛歌は、宗教と宗派の区別を越えて人々の宗教心に訴えかけてきた歌です。小鳥にむかってキリストの教えを説くフランシスの画像はインドでも日本でも人気があった。 彼が、囀る小鳥達に向かって「小さい姉妹達よ、もしあなたたちがおしゃべりしたいことが終わりましたら、今度は私の方が話を聞いて頂く時なのです」と話しかけると、小鳥たちは静かに説教に耳を傾けた、というエピソードも伝承されています。そこには、共に大地に住む生きとしいけるもののすべてを祝福する福音伝道者フランシスの精神が良く現れています。このような精神が、自然環境破壊の危機に直面した現代の我々にとっても必要であることは、ヨハネ・パウロ二世が、アッシジのフランシスを「環境保護の聖人」と頌えたことにも良く現れています。

「御身は頌えられよ」という讃歌の前半部分が、旧約聖書詩編148を踏まえていることは良く指摘されています。天と地、太陽と月と星など、創造されたすべてのものを通して主を賛美する「ハレルヤ」詩編は、旧訳の民の典礼の祈りであり、フランシスコの時代にも、とくに、夜明けの頃の祈りとして歌われていたでしょう。現代のキリスト教会の典礼で読まれる新共同訳聖書では、次のように訳されている詩編です。

ハレルヤ。天において主を賛美しよう。

高い天で主を賛美しよう。

御使いらよ、こぞって主を賛美しよう。

主の万軍よ、こぞって主を賛美しよう。

日よ、月よ主を賛美せよ。輝く星よ主を賛美しよう。

天の天よ 天の上にある水よ主を賛美しよう。 主の御名を賛美しよう。

主は命じられ、すべてのものは創造された。

主はそれらを世々限りなく立て越ええない掟を与えられた。

地において主を賛美せよ。海に住む竜よ、深淵よ 火よ、雹よ、雪よ、霧よ

御言葉を成し遂げる嵐よ 山々よ、すべての丘よ 実を結ぶ木よ、杉の林よ

野の獣よ、すべての家畜よ 地を這うものよ、翼ある鳥よ 地上の王よ、諸国の民よ

君主よ、地上の支配者よ 若者よ、おとめよ 老人よ、幼子よ。

主の御名を賛美しよう。主の御名はひとり高く 威光は天地に満ちている。

主は御自分の民の角を高く上げてくださる。

それは主の慈しみに生きるすべての人の栄誉。

主に近くある民、イスラエルの子らよ。

ハレルヤ。

次にアッシジのフランシスの賛歌を「賛歌」を原語(イタリア語ウンブリア方言)と日本語訳(黒田正利)で引用します。

Altissimu, omnipotente bon Signore, いとも高く、万能にして、恵み深き主よ

Tue so le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 賛美、栄光、ほまれ、すべての恵みは主のものなれ

Ad Te solo, Altissimo, se konfano, いと高き主よ、こはみな主のものにして、

et nullu homo ène dignu te mentouare. 人はそのみ名を呼ぶにも足らず

Laudato si, mi Signore cum tucte le Tue creature, ほむべきかな、主よ、主のつくりませる物みなと、

spetialmente messor lo frate Sole, ことに昼を与へわれらを照り輝かす

lo qual è iorno, et allumini noi per lui. はらから太陽と。

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 日は美しく眩しきまでに照り渡る、

de Te, Altissimo, porta significatione. かれこそは主の御姿、ああ高きにいます主よ

Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle: ほむべきかな、わが主よ、わがはらから月は星は、

in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.主はこれをみ空に作りたまひ、すみて貴く美はし

Laudato si, mi Signore, per frate Uento. ほむべきかな、わが主よ、風は、

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 大気は、雲は、曇りてはまた晴るる日和(ひより)は

per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.これによりて主はその造りまししものを育みたまふ

Laudato si, mi Signore, per sor'Acqua, ほむべきかな、わが主よ、やさしきはらから水は

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. いと役立ちて、低きにつき貴く清らなり

Laudato si, mi Signore, per frate Focu, ほむべきかな、わが主よ、はらから火は

per lo quale ennallumini la nocte: 夜のくらきを照らし

ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte. 美はし、たのし、たけくつよし

Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra, ほむべきかな、わが主よ、はらから母なる大地は

la quale ne sustenta et gouerna, われらを育みわれらを治め、

et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba. 木の実を結び、花を装ひ、草をはぐくむ

Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo amore ほむべきかな、主よ、主の愛によりて人を許し

et sostengono infirmitate et tribulatione. 病にたへて憂き艱(くるしみ)忍ぶものは

Beati quelli ke 'l sosterranno in pace, めぐみあれ 主によって静かに耐ふるものに

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. いと高き主よ、主の冠はかれにあらん

Laudato si mi Signore, per sora nostra Morte corporale, ああほむべきかな わが主よ、はらから死は、

da la quale nullu homo uiuente pò skappare: 誰か死をのがれん いけるもの皆は。

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; いたはしきかな罪の死に滅ぶ者は

beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati, されどほむべきかな 主の聖意にすむ者は

ka la morte secunda no 'l farrà male. 第二の死の害ふことはあらじ

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate 主を頌めたたへ、主に感謝せよ

e seruiteli cum grande humilitate. いとへりくだりて主に仕えよ

12世紀のイタリアの方言で書かれたこの「歌」の邦訳は、やや古めかしい印象を受けますが、もとの歌の醸し出す雰囲気を、可能な限り典雅な大和言葉で簡潔に再現しています。 しかし、この明るいイタリア語の響きで歌われた歌詞の終わりの四連の内容は、作者のフランシスがまさに重病で床につき、目もほとんど見えなくなった時期のものであったことを示しています。

詩編148は中世以来良く歌われていた賛歌でしたが、アッシジのフランシスのLaudato Si には、全被造物に創造主の賛歌を呼びかけているに留まりません。

まず彼は、被造されたものたちを、すべて人格化して「兄弟姉妹」と呼びかけています。そして、「ほむべきかな、主よ、主の愛によりて人を許し、病にたへて憂き艱(くるしみ)忍ぶものは」「めぐみあれ 主によって静かに耐ふるものに、いと高き主よ、主の冠はかれにあらん」というキリスト者の受難と忍耐の歌を付け加えています。

伝承に拠れば、眼病で目の見えなくなったフランシスに手術のために灼熱した鉄の棒をあてる必要が生じたときに、彼は、十字を切って、「兄弟なる火よ、自分は汝を神の最も美しい被造物としてこよなく愛した。どうかあまり自分を痛めつけないで欲しい」と云ったという。そして、最後には最もおそるべき肉体の「死」にむかっても「はらから」と呼びかけています。

詩編118に聴く-ペテロの証言と受難の民の希望

詩編118は、新約聖書のなかで繰り返し引用され、最初にイエスをキリスト(救世主)と宣言した信徒の心を如実に伝えてくれる詩となっています。

まず、マタイ21-9では、エルサレム入城のイエスを頌える歌として「ほむべきかな主の名によって来るもの(詩118-26)」が引照され、おなじくマタイ21-49では「家造りの捨てた石が隅の親石となった(詩118-22)」が、イエス自身の言葉として語られている。この言葉は、使徒行伝4-11ではエルサレムで祭司長や長老達の尋問に答えたペトロのキリスト証言として繰り返される。その言葉の意味は、ペテロ書前書2-7の「人々からは見捨てられたキリストが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのだから、あなたがたも生きた石として用いられ、霊的な家に造りあげられるようにしなさい」というペテロ自身の言葉に示されている。

この詩にはまた「苦難のはざまから主を呼び求めると、主は答えてわたしを解き放たれた。主はわたしの味方、人間がわたしに何をなしえよう」「人間にたよらず、主をさけどころとしよう。君侯にたよらず、主をさけどころとしよう」のように、主にたいして一人称で語る「わたし」が、一切の地上の権威を恐れずに主に拠り頼む心意気も示されています。

「全てのものの上に立つ自由な主人であって、いかなる人間的権威にも従属しない」と同時に「すべてのものに奉仕するしもべである」ところに、キリスト者の「自由なる奉仕活動」を見いだしたマルチン・ルターが、この詩編を愛唱したことはよく知られています。もっとも個人的にしてもっとも普遍的なキリスト信仰のありかたを旧約聖書の中で預言した詩編のひとつがこの詩であるいえるでしょう。

詩編118はカトリックの典礼聖歌87番で(抜粋して)歌われています。歌詞は次の通り。

答唱:きょうこそ神が造られた日 よろこび歌えこの日を共に

1 恵み深い主に感謝せよ そのあわれみは永遠 イスラエルよ叫べ 神のいつくしみはたえることがない。

2 神の右の手は高くあがり どの右の手は力を示す わたしは死なずわたしは生きる かみのわざを告げるために

3 家造りの捨てた石が 隅の親石となった これは神のわざ 人の目にはふしぎなこと

この歌詞の答唱(繰り返し歌われる箇所)の「きょうこそ神が造られた日」とは、復活の主日、あるいは復活祭の第二主日(白衣の主日)を指しています。

復活祭の時に受洗したひとが白衣を着けた故事にならって「白衣の主日」と呼ぶのですが、女性の場合は白いベールを付けるという習慣もここに由来するのでしょう。そのこころは、洗礼を受けた人は「新しい人として、キリストを着るものとなった」こと、「神の国の完成を待ち望みながらキリストに倣って歩む人」を力づけ祝福するためです。

旧約聖書の時代にこの詩編がどのように歌われたかはよく分かりませんが、ヘブライ語で朗唱された詩編がどんなものであったかをある程度窺わせる朗詠を紹介します。とくに、「ほむべきかな主の名によりて来る者」とか「家造りの捨てた石が 隅の親石となった これは神のわざ 人の目にはふしぎなこと」という詩をヘブライ語の原語で聴くことができます。

現代的な伴奏が付けられているにもかかわらず、受難と亡国の危機に抗して信仰を守り抜いたユダヤ教徒の心の歌が、現代に至るまで脈々と受け継がれていると感じました。

詩編51に聴く-ダビデ王の懺悔/賛美と灰の水曜日の聖歌

詩編51(ダビデ王の懺悔/賛美)が、エルサレム第二神殿でどのように伴奏付きの合唱隊によって歌われていたのかはよく分かりませんが、現代のユダヤ教徒が、この詩に曲を付けてヘブライ語で朗詠する事例はたくさんあります。そのなかでも私が特に心動かされたのは、Christene Jackmanの作曲した「Choneni Elohim(主よ、我をあはれみたまへ)」である。歌詞はヘブライ語聖書の詩編51から抜粋されたものに、現代風な伴奏が付けられているが、ラテン語詩編のmiserere mei Deus にあたるChoneni Elohimのリフレインが非常に印象的であった。詩編は、ヘブライ語では「賛美」を意味するTehillim とよばれるので、どのような深刻な嘆きや悩み、病めるものの苦しみが歌われていても、また、時には教訓や処世の知恵を主題とする場合でも、基本的に「賛美の詩編」なのであり、単にユダヤ教徒だけのものでなく、キリスト教が、ユダヤ教から受け継いだ聖書の啓示を集約的に含むものであると同時に、あらゆる宗教と宗派の区別を越えて、全ての人の宗教心に直接に響く音楽であるといってよいでしょう。

講演「細川ガラシャの時代の典礼聖歌」のなかで、私はレオポルド一世作曲の詩編51の解説をしましたが、それは器楽による伴奏付きの典礼聖歌のなかで最もよくもとの詩の内容を良く捉えた曲であると思ったからです。悲嘆の底から、懺悔を通じて主の賛美へと大きく転換するヘブライ詩編のダイナミックな心の動きをどのように音楽で表現するか、レオポルド一世はその課題を一つの作品としてみごとに結実させている。たとえば、教会の朝の祈りで唱えられる「主よわが唇を開きたまえ、わが口は御身をほめ歌わん(domine labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam)」の詩句は、まさにそのような深き淵に沈んだ詩人の心底からの叫びが聞き届けられ、懺悔が賛美へと転ずる臨界点で歌われる詩でした。作曲者のレオポルド一世は、この一行の詩句を何度も繰り返しつつ様々な声部でうたわせるが、深き淵の底から天上に叫ぶコロラツーラ・ソプラノの表現は音楽的な美しさを越えて、聴く者の魂をゆさぶるような旋律です。

1 Miserere mei, Deus 1 神よ、あなたのいつくしみによって、

Secundum magnam misericordiam tuam わたしをあわれみ、

Et secundum multitudinem miserationum tuarum あなたの豊かなあわれみによって、

2 Dele iniquitatem meam わたしのもろもろのとがをぬぐい去ってください。

Amplius lava me ab iniquitate mea 2 わたしの不義をことごとく洗い去り、

Et a peccato meo munda me わたしの罪からわたしを清めてください。

3 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco3 わたしは自分のとがを知っています。

Et peccatum meum contra me est semperわたしの罪はいつもわたしの前にあります。

4 Tibi soli peccavi 4 わたしはあなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、

Et malum coram te feci あなたの前に悪い事を行いました。

Ut iustificeris in sermonibus tuis それゆえ、あなたが宣告をお与えになるときは正しく、

Et vincas cum iudicaris あなたが人をさばかれるときは誤りがありません。

5 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum 5 見よ、わたしは不義のなかに生れました。

Et in peccatis concepit me mater mea わたしの母は罪のうちにわたしをみごもりました。

6 Ecce enim veritatem dilexisti incerta 6 見よ、あなたは真実を心のうちに求められます。

Et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi それゆえ、わたしの隠れた心に知恵を教えてください。

7 Asparges me hysopo et mundabor 7 ヒソプをもって、わたしを清めてください、わたしは清くなるでしょう。

Lavabis me et super nivem dealbabor わたしを洗ってください、わたしは雪よりも白くなるでしょう。

Auditui meo dabis Gaudium 8 わたしに喜びと楽しみとを満たし、

8 Et laetitiam exultabunt ossa humiliate あなたが砕いた骨を喜ばせてください。

9 Averte faciem tuam a peccatis meis9 み顔をわたしの罪から隠し、

Et omnes iniquitates meas deleわたしの不義をことごとくぬぐい去ってください。

15 Domine labia mea aperies15 主よ、わたしのくちびるを開いてください。

Et os meum annuntiabit laudem tuamわたしの口はあなたの誉をあらわすでしょう。

16 Quoniam si voluisses sacrificium dedissem 16 あなたはいけにえを好まれません。

utique holocaustis non delectaberis たといわたしが燔祭をささげてもあなたは喜ばれないでしょう。

17 Sacrificium Deo spiritus contribulatus 17 神の受けられるいけにえは砕けた魂です。

Cor contritum et humiliatum Deus non spernet神よ、あなたは砕けた悔いた心をかろしめられません。

18 Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion18 あなたのみこころにしたがってシオンに恵みを施し、

Et aedificentur muri Hierusalemエルサレムの城壁を築きなおしてください。

19 Tunc acceptabis sacrificium iustitiae19 その時あなたは義のいけにえと燔祭と、

oblationes et holocausta全き燔祭とを喜ばれるでしょう。

Tunc inponent super altare tuum vitulos. その時あなたの祭壇に雄牛がささげられるでしょう。

バロック時代のイタリアが生んだ詩編51の典礼音楽としては、アカペラで歌われるアレグリ作のミゼレーレもよく知られています。1630年代に作曲されたこの作品が、バチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂だけで聴くことをゆるされた「秘曲」であったが、それを少年モーツアルトが二度聴いただけで写譜したというエピソードはあまりにも有名です。

この曲の特徴は、答唱の部分も先唱の部分も、すべてラテン語訳詩編の言葉を用いているところでしょう。曲の旋律は同一であることによって答唱であることを示されているが、歌詞はそれぞれ異なっていて、すべて詩編のラテン語訳からとられています。そして天才モーツアルト以外の人間には譜面化不可能だと思われる答唱部分は9声部をもつ複雑な構造をしていますが、ここでも、レオポルド一世のmiserere mei と同じように、ソプラノの天上世界へと突き抜けるような高い声部が印象的です。

日本では、カトリックの典礼聖歌6,7番「あなたのいぶきをうけて」が詩編51(の抜粋)への答唱です。答唱の言葉「あなたのいぶき」は、聖書的文脈では「聖霊」を意味し、神の御前に原罪を認めて告白した人(詩人としてのダビデ王)が「聖霊に息吹かれ」て、新しい人として、再び創造されることを意味しています。

答唱:あなたの いぶきを うけて わたしは あたらしくなる

6-1 神よ いつくしみ深く わたしを顧み 豊かなあわれみによって 私のとがを ゆるしてください。

罪に染まった わたしを 洗い 罪深い わたしを 清めてください。

6-2 わたしは 自分のあやまちを 認め、 罪はわたしの目の前に ある。

あなたが わたしを さばかれる とき、 そのさばきは いつも 正しい。

6-3 わたしは生まれた日から悪に 沈み 母の胎に宿ったときから罪に 汚れていた

あなたは まごころを 喜び 心の深みに知恵を 授けられる

6-4 ヒソプで水を ふり注ぎ わたしの罪を 取りさって

わたしを洗い 清めてください 雪より白く なるように

6-5 わたしに喜びと楽しみの声を 返し うち砕かれたわたしを また 喜びで満たしてください

わたしの罪を 見つめず 犯した悪をすべて ぬぐいさってください。

7-1 神よ わたしのうちに 清い心を造り あなたの いぶきでわたしを強め あらたにしてください

わたしを あなたのもとから 退けず 聖なるいぶきを わたしから 取り去らないでください

7-2 救の喜びをわたしに 返し あなたのいぶきを送って 喜び仕える心を ささえてください

わたしは あなたへの道を 教えよう 罪人があなたのもとに 帰るように

7-3 あなたは いけにえを 望まれず はんさいを ささげても 喜ばれない

神よ わたしのささげものは 打ちくだかれた こころ あなたは悔い改める心を 見捨てられない。

7-4 み旨のままにシオンを恵みで 潤し エルサレムの城壁を 新たにしてください

その時あなたは 正しいささげものを皆 喜ばれ わたしは あなたの祭壇で 仕えるようになる

日本語でこの詩編を朗詠するときの注意は、典礼聖歌集の終わりの部分に掲載されていますが、それによると

歌詞でゴシックで書かれたところは、行の途中の音の変わり目を示し(下の高田三郎作曲の譜面参照)

変わる前にすこし速度をおとして、丁寧に歌うこと、「ます」「さい」「メン」の歌詞表記は、

大文字をいくらかのばして、小文字を軽く付けるように歌うこと、などの指示があります。

追記

聖グレゴリオの家宗教音楽研究所での教会音楽科で聖灰水曜日の翌日(2021年2月18日)におこなわれた講義の記録をコロナ禍の緊急事態宣言のためにこられなかった方々のためにアップしました。(YOUTUBEの限定公開)

詩編に聴く-聖書と典礼の研究講演録

聖グレゴリオの家宗教音楽研究所での教会音楽科で聖灰水曜日の翌日(2021年2月18日)におこなわれた講義の記録です。コロナ禍の緊急事態宣言の...

youtube#video

橋本周子先生から、アッシジのフランシスの「太陽の歌」に言及した日本語の文献をドイツの修道院の方に伝えたいので、どういう本が良いか教えて欲しいと言われたので、私が影響を受けた次の本を紹介しました。

①『アシジの聖フランシスコの小品集(フランシスコ会叢書4)』庄司篤・浜村富哉共訳、中央出版、1974年

②『アシジの聖フランシス』(キリスト教歴史叢書9)下村寅太郎著、南窓社、1991年

③ 『マザー・テレサ』(人と思想44)和田町子著、清水書院、1998年

特に①はフランシス自身の書いた書簡や当時の聖務日課も伝えてくれますので、私の「詩篇に聴くー聖書と典礼の研究」の続編で紹介したいと思っています。