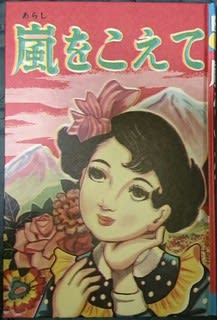

1956年6月7日、『嵐をこえて』は、後に『おそ松くん全集』全31巻+別巻2巻(68年~75年)、『赤塚不二夫全集』全30巻(68年~72年)、『もーれつア太郎』全12巻(69年~71年)、『天才バカボン』全31巻+別巻3巻(71年~77年)、『レッツラゴン』全12巻(73年~75年)、『ひみつのアッコちゃん』全5巻(74年)といった赤塚作品の新書版コミックスを多数出版することになる曙出版より発行された。

昭和40年代、「アケボノコミックス」というレーベルで、これらの赤塚作品の単行本の発行部数が、漫画界初のテンミリオンを突破するなど、単行本出版社として大きな業績を上げ、文京区白山にデラックスな自社ビルを建設するまでに到った曙出版だが、この頃はまだ、貸本屋向けのスリラー物や少女漫画などの単行本を刊行することにより、細々と食い繋いでいる零細出版社であり、国電水道橋駅から徒歩数分のガード下にある二階建てのビルを拠点としていた。

手塚作品に感銘を受けて、漫画家を志し、その後、杉浦茂のナンセンスにショック受けた赤塚は、既に笑いをテーマにした漫画を描きたい衝動に駆られていた。

しかし、当時のコミックシーンでは、ユーモア漫画というジャンルは、雑誌でこそ僅かなスペースを割き、掲載されていたが、貸本屋向けの単行本では、時代劇やハードボイルド等の劇画、プロレスや少女漫画が主たるジャンルであり、赤塚が目指していた笑いを標榜とする作品は、見向きもされない時代であった。

いつか、笑いの漫画を描きたい。そんな想いを心の支えにしつつ、とりあえず、漫画家として世に出る手段の一つに選んだのが、悲しい少女メロドラマというジャンルでのデビューだったのだ。

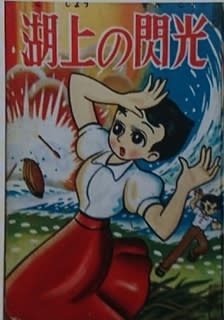

『嵐をこえて』は、一人の少女が文字通り嵐のような苦難を乗り越えてゆくという少女文学の世界観を漂わせた作品である。

主人公である少女にとって、悲痛な体験の中で生じる人間同士の感情の行き違いや複雑な愛憎の交錯は、大人に向けて成長を重ねてゆくイニシエーションの過程を直截的に意味したものであり、複層的なドラマそのものに、更に劇的な起伏を付与するなど、ストーリーラインに煽情的、情緒的風合いを色濃く持たせている点も、この作品の特色と言えるだろう。

何本かの既出の少女漫画を参考に、見よう見真似、手探りで作ったストーリーであるため、ドラマ構成における整合性の希薄さは些か否めない点もあるが、読む者に並々ならぬ感慨を与えるストーリーテリングは堂に入っており、手塚、石ノ森ラインで描かれた可愛らしく、品位のあるタッチも含め、デビュー作としては、まずまずの出来となった。

お転婆でありながらも、清く明るいミドリとスミレの姉妹は、不治の病により、病床に伏すお金持ちの令嬢、ユキ子とふとしたことで出会い、友情を育むが、その死によって、ミドリ達姉妹とユキ子は別れることになる。

悲しみも束の間、更なる不幸がミドリを襲い、今度は彼女自身が病気に掛かり、床に伏す。

病から心を閉ざし、情緒不安定となったミドリは、静養のため、家族と離れ、見知らぬ北海道の寄宿女学館にたった一人転校させられる。

転校先では、新しい友達も出来、楽しい学園生活を送る筈だったのだが、ある日突然、母親が亡くなったという知らせが、ミドリのもとに入ってきた。

次々とシビアな現実が一人の少女に襲い掛かるという深い悲しみに包まれた物語だが、最後の最後に、希望に満ちたラストシーンが用意されている。

若干、粗削りな箇所が散見されつつも、このように複数のプロットを用いながら、消化不良を起こすことなく、一本の長編ストーリーに押し込めてしまうその劇構成力には、後に幾多のギャグアイデアを一つに凝縮し、テンポの良いギャグストーリーに仕上げてしまう、ギャグ漫画の王様としての作家的腕力の発露となって余りある才覚を感じさせる。

また、悲しい少女メロドラマにも拘わらず、主人公のミドリと妹のスミレのドタバタ感溢れるお転婆な遣り取りやキャラクター性豊かな感情表現には、その後描くことになる『まつげちゃん』や『ハッピィちゃん』など、生活ユーモア漫画の萌芽が見て取れ、この時代、既にノスタルジアさえ感じさせるリリシズムに満ちた風景描写の数々においても、後の赤塚作品で頻出する豊穣な絵画的モンタージュを表に出す一つの原点となったと言っても過言ではないだろう。