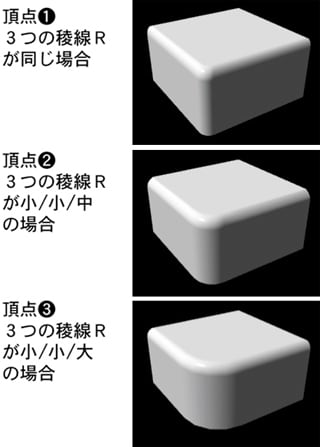

<写真>角アールの参考図

◆角アールについて

205:【デザインのコツ・デザインのツボ100連発!】第5発 デザインワーク

こんにちは!

「工業デザイン相談室」の木全(キマタ)です。一般の方に向けて工業デザインのエッセンスについて書いたり、デザイナーとの付合い方などについて書いています。御相談がありましたら、コメントをくださいね。コメントによるご質問には基本的に無料でお答えいたします。

木全賢の自己紹介

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」(第2版)好評発売中

「売れる商品デザインの法則」(第2版)好評発売中

記事の目次

デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について

デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて

人気blogランキングへ

■角R(かどアール)と頂点Rの処理

商品デザインの仕上で重要なのが、稜線と頂点に丸みをつける処理です。その「丸み」を機械製図で「角R(かどアール)」と呼びます(以後、角Rとします)。角Rを調整して「ハイライトライン」に流れや変化を与えて、造形を整えていきます。

「ハイライトライン=稜線」と言えるくらい稜線R(=稜線の角R)の処理は大切ですが、立体の造型では、その稜線が3本も集まる頂点R(頂点の角R)の処理にも凄く気を使います。

今回は、その頂点Rを中心に角Rについて簡単に説明しましょう。

【頂点1】3つの稜線Rが同じ場合(上図参照)

静的で、すこし固いイメージですね。頂点Rが球になってしまい、ハイライトが点になり、そこでハイライトの流れが止まってしまいます(デザイナーは「光が溜まる」なんて言います)。

商品全体のイメージを決めてしまうような大きな部分に使うときは気をつかう処理です。下手をすると固くて古臭い感じが出てしまいますが、うまく行くと端正で気持ちが良いです。

【頂点2】3つの稜線Rが小・小・中の場合(上図参照)

少し表情が出てきました。光が溜まらず、ハイライトに流れが出てきました。方向性もちょっと感じられます。普通に使われる頂点の処理です。

【頂点3】3つの稜線Rが小・小・大の場合(上図参照)

形に方向性が出てきて、ハイライトもきれいに流れています。すこし柔らかな感じも出てきました。これも、良く使われる頂点処理ですね。

それぞれの解説が短くて申し訳ない。この辺りのディテール処理は感覚的な部分が多く、説明が難しいです。【頂点1】【頂点2】【頂点3】とも、それぞれ長短があり、使い方次第で商品を引き立ててくれます。角Rは料理の隠し味みたいなものですね。

商品のどんな細かい部分にも稜線・頂点は存在します。細かい部分の角Rなどの木目細かい処理が、商品の印象を良くしてくれるのです。

【おまけ】3つの稜線Rが小・中・大の場合

3つの稜線Rの大きさが全部違うと、頂点で形状が破綻します(従って、絵にはできません)。3面図でデザインしていると忘れ勝ちです。この失敗はデザイナーとしてはかなり恥ずかしい。気をつけます、ハイ(笑)。

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」 好評発売中

「売れる商品デザインの法則」 好評発売中!

デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について

デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて

人気blogランキングへ

◆角アールについて

205:【デザインのコツ・デザインのツボ100連発!】第5発 デザインワーク

こんにちは!

「工業デザイン相談室」の木全(キマタ)です。一般の方に向けて工業デザインのエッセンスについて書いたり、デザイナーとの付合い方などについて書いています。御相談がありましたら、コメントをくださいね。コメントによるご質問には基本的に無料でお答えいたします。

木全賢の自己紹介

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」(第2版)好評発売中

「売れる商品デザインの法則」(第2版)好評発売中

記事の目次

デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について

デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて

人気blogランキングへ

■角R(かどアール)と頂点Rの処理

商品デザインの仕上で重要なのが、稜線と頂点に丸みをつける処理です。その「丸み」を機械製図で「角R(かどアール)」と呼びます(以後、角Rとします)。角Rを調整して「ハイライトライン」に流れや変化を与えて、造形を整えていきます。

「ハイライトライン=稜線」と言えるくらい稜線R(=稜線の角R)の処理は大切ですが、立体の造型では、その稜線が3本も集まる頂点R(頂点の角R)の処理にも凄く気を使います。

今回は、その頂点Rを中心に角Rについて簡単に説明しましょう。

【頂点1】3つの稜線Rが同じ場合(上図参照)

静的で、すこし固いイメージですね。頂点Rが球になってしまい、ハイライトが点になり、そこでハイライトの流れが止まってしまいます(デザイナーは「光が溜まる」なんて言います)。

商品全体のイメージを決めてしまうような大きな部分に使うときは気をつかう処理です。下手をすると固くて古臭い感じが出てしまいますが、うまく行くと端正で気持ちが良いです。

【頂点2】3つの稜線Rが小・小・中の場合(上図参照)

少し表情が出てきました。光が溜まらず、ハイライトに流れが出てきました。方向性もちょっと感じられます。普通に使われる頂点の処理です。

【頂点3】3つの稜線Rが小・小・大の場合(上図参照)

形に方向性が出てきて、ハイライトもきれいに流れています。すこし柔らかな感じも出てきました。これも、良く使われる頂点処理ですね。

それぞれの解説が短くて申し訳ない。この辺りのディテール処理は感覚的な部分が多く、説明が難しいです。【頂点1】【頂点2】【頂点3】とも、それぞれ長短があり、使い方次第で商品を引き立ててくれます。角Rは料理の隠し味みたいなものですね。

商品のどんな細かい部分にも稜線・頂点は存在します。細かい部分の角Rなどの木目細かい処理が、商品の印象を良くしてくれるのです。

【おまけ】3つの稜線Rが小・中・大の場合

3つの稜線Rの大きさが全部違うと、頂点で形状が破綻します(従って、絵にはできません)。3面図でデザインしていると忘れ勝ちです。この失敗はデザイナーとしてはかなり恥ずかしい。気をつけます、ハイ(笑)。

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」 好評発売中

「売れる商品デザインの法則」 好評発売中!

デザイン相談室の目次 デザインの考え方と運用について

デザインのコツ・ツボの目次 商品企画とデザインワークについて

人気blogランキングへ

恥ずかしいデザインですね。

同じく三面図では見えないのですが、立体にして初めて気付くのです。最近は CAD・CAMの発展で、何となくRで誤魔化してくれますが、面が歪んでいるのは、気持ちの悪い造形です。自戒

コメントありがとうございました!

おっしゃるように、最近はCADやCAMで、形状を金型作製前に3DCGで確認できるし、かなり無理な形でもなんとか繋げてしまいます。

それがいいのか悪いのか。

ほんの一昔前(たった10年数前です)ドラフター(死語ですね)に向かって、必死に立体を想像しながら三面図を引いていたんですよね。

隔世の感というのは、こういうことなんでしょうね。

なんだか昔話をしてしまいました。

これからもよろしくお願い致します。

でわ!