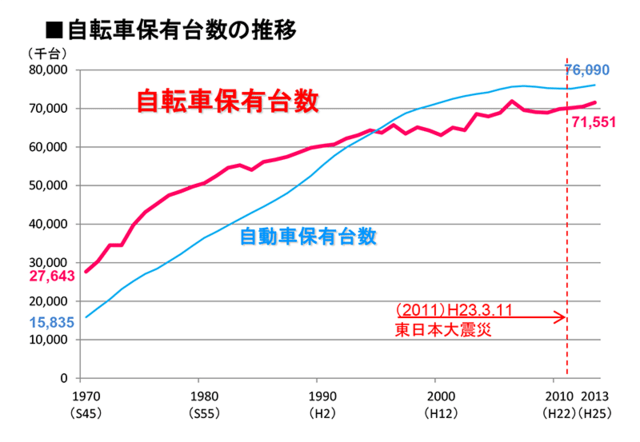

自転車の保有台数は1970年代には2000万代だったのが、2019年には6870万台にまで増えています。2020年以降は減少傾向にあるのですがママチャリ率は65%と驚くほど高いのが実情なのです。これは日本のママチャリが扱いやすく廉価なのが最大の要因でしょう。ちなみにヨーロッパの自転車1台の単価は5万円代だといわれています。

1台の価格が高いので、ヨーロッパでは自転車を大切に扱います。これは欧州の文化でもあるのですが、それを持続するために小さい頃からの自転車教育がしっかりとなされていることに留意したいと思っています。

近年、日本でも学校での自転車教育も行われているのですが、どちらかというとルールに重点がおかれ、時間数も少なく、実際に自転車に触れながら実践的に指導する欧州とは大きな隔たりがあるのです。ドイツやベルギーやオランダでは小学生の頃から簡単な自転車修理ができるような実践的な指導が行われているようです。

このような環境下だからこそ、5万円の自転車を大切にメンテナンスし、長く使い続けるという文化が根付いているのではないでしょうか。1万円前後で手軽に買え、ほとんど使い捨て感覚のママチャリでは、自転車に愛着を持てという方が無理というものです。そもそも、がっちりとしたチェーンカバーがあり、ホイールがナットで固定されているママチャリではパンク修理すら自分では簡単にできないというのも、それに拍車をかけることになってしまっているのです。

私自身も10万円以上のロードバイクを手にするまでは、本当の意味での自転車への愛着があったかは不明です。スポーツタイプの自転車はチェーンカバーは無く、ホイールも簡単に外せるモデルがほとんどで、サドルやタイヤも自由に選べますので、パーツへの拘りも生まれます。こうして自転車に対する愛着が芽生えると、雨ざらしの外置きや、放置自転車は間違いなく減るはずです。

こうした基本的な意識改革無しに、ルールだけを強化しても根本的な解決には繋がり辛いだろうというのが私の正直な感想です。欧州では既に環境整備(脱CO2)や道路空間の再配分(自転車と公共交通に再配分)に向けた都市計画が進められているのです。