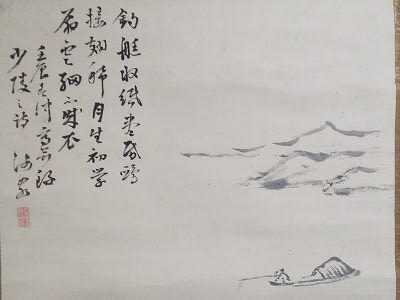

文人画の大成者、池大雅の山水画です。

全体、54.0㎝x132.8㎝、本紙、45.2㎝x35.1㎝。紙本。江戸中期。

池大雅(いけたいが、享保八(1723)年―安永五(1776)年):江戸時代を代表する文人画家、書家。無名、霞樵、三岳道者、大雅堂などと名のった。貧しい庶民の出ながら、幼少から神童といわれ、書、そして絵に秀でていた。柳沢淇園らの導きを受けて中国の南宗画を研究し、さらに多くの文化人と交わり、文人画を大成した。また、独自の書も非常に評価が高い。

押さえた筆致で、雄大な景色を描き出しています。

二つの大きな山に挟まれて、川が流れています。

二つの山の向こう、右端には、ポツンと小さく帆が描かれ、一艘の小船がやって来るのが見えます。

この情景が詠われているのが、賛に書かれた次の詩です。

天門中斷楚江開碧

水東流直北回両㟁青

山相對出孤帆一片日邉

来

無名 印(白文、池無名載成)

李白 七言絶句「望天門山」

天門中斷楚江開

碧水東流至(直)北回

両㟁青山相對出

孤帆一片日邉来

「天門山を望む」

天門、中(なか)断ちて楚江開き、

碧水、東に流れ北に至りて回(めぐ)る。

両岸の青山、相対して出で、

孤帆(こはん)一片、日辺(にっぺん)より来る。

天門山の真ん中が断ち切られて楚江が流れ、

東へ流れていた深緑の水は、ここで北にぐるりと向きを変える。

青々と木々の茂った両岸の山は、向かい合って天に突き出ており、

一艘の小さな帆船が、太陽が輝いている辺りからこちらへやって来る。

天門山:安微省蕪湖近くにある「博望山」と「梁山」のこと。二つの山が長江両岸にそびえ立っていて、天に門が開いたように見えることに由来する。

楚江:長江(揚子江)。この辺りが楚(戦国時代)の領土だったことによる名称。

一片:小さな一艘の舟

日辺:遠いかなたの太陽のあたり。

雄大なスケールの詩です。

作者、李白は、天門山(博望山)の北東側に位置して、南西方の天門山(梁山)を望みながらこの詩を読んでいることになります。

中国へ渡ったことの無い池大雅ですが、李白の詩に描かれた情景を、かなり的確にとらえて墨画にしています。

特に、俯瞰的描写は、彼の得意とするところです。それは、池大雅が、当時としては珍しく、富士山や立山などの険しい高山に登って写生を行っていたからでしょう。そこへ、大雅特有の遠近法をまじえて、独特の文人画が出来上がっていると言えます。

今回の作品の賛も、李白の詠んだ場所を考慮した位置に書かれていると思われます。

大雅は、各種書体を縦横に駆使して、多彩な書をものにしました。今回の賛は楷書ですが、一本筋の通った字は、他の追随をゆるさない個性にあふれています。

右上から左下方へと視点が移動する画面構成は、池大雅の山水画で多く見られます。今回の作品もその一つです。

最少の筆使いで出来上がった瀟洒な画面からは、清廉潔白な彼の性格を反映してか、透き通るような透明感が感じられます。

日本の文人画の中で、池大雅の作品が別格とされる理由はその辺にあるのかもしれません。

先回の貫名海屋の水墨山水図です。やはり中国の詩人の作品を題材にした品です。杜甫「復愁十二首」からの一情景を描いた品です。

池大雅から100年後、おそらく海屋は大雅の影響を受け、この作品を描いたのではないかと思われます。

この山水画は、池大雅の特徴をよく捉えている山水画なのですね。

賛は楷書なものですから読みやすいですが、その書体は個性にあふれ、味わい深いですね(^-^*)

また、この山水画は、その100年後の貫名海屋の山水画にも影響を与えているのですね。

後世に大きな影響を与えているのですね!

実は、ブログを始めてほどなく、池大雅の扇面画(復刻)を格安で入手し、自分ではこれでいいのかと迷う気持ちでした。

ところが、ブログアップしたところ、Drにほめていただき、それ以来いい気になって、かなり集めてしまいました。

つまり、Drは、池大雅へ目を開かせていただいた恩人なのです(^.^)

昭和58年に37万円で発行された池大雅の「東山清音帖」の復刻版を1,000円で購入出来たのでしたよね(^_^)

この様な本物(?)で勉強しているからこそ、池大雅に明るくなるわけですよね(^-^*)

文字通り、安い教材でしたね(^_^)

昔、見たことはあると思うのですが、たぶん美術史の本の中だと思います。

>李白の詩に描かれた情景を、かなり的確にとらえて墨画にしています。

なぜ、旅したわけでもなく、こんなに李白の詩だけで描けるのだろうかと思いましたら、

池大雅は山へ登ってるのですね。

そうすれば霧がまいている瞬間にも何度もあったんでしょうし、俯瞰的な見方もできたでしょうしと納得でした。

李白も杜甫も本を持ってるだけでシッカリ読んでませんのに、

遅生さん、ものすごい幅の広い学びをされたのですね~~~

李白も杜甫も、世を憂い、理想と現実の間で悩んだ日本の文人には、憧れの人だったのでしょう。

それにしても、草鞋で3000m級の山へ登ったのですから、江戸の人はすごいです。

コロナがあったので、時間がぐちゃぐちゃになってしまい、記憶があいまい、嫌になりますね。

職業画家ですから、かなりたくさんの作品を残しています。もちろん、贋物も巷にあふれています。

面白いのは、筆ではなく指などを使って描いた指頭画です。

微笑ましい奇行やエピソードが多いのも、親しみがもてます。

さすが遅生様💓😍💓

昨日、芭蕉他自筆を多数美術館で拝見しました。故玩館で見た蕉門、大垣で自筆を見た感動を新たにしました。

李白は、ただの酔っぱらい🍺😵🌀、杜甫は、ただの泣き上戸🍶🍷🍸️ですね😃もちろん私は詩才無き酔っぱらい🍺😵🌀です😱

不調法な私などは、人生の楽しみの半分を知らずに過ごしていることになります。ま、飲んだつもりでその分を我楽多につぎ込んではいますが(^^;

芭蕉は達筆であるばかりでなく、何とも言えない品格をもった字を書きますね。人となりが表れているのでしょうか。