1977年、インテリア雑誌として名高い「室内」で

(その「室内」も姿を消してしばらく経ちますね)

一年間に渡り「写真に見る家具百年史」という特集が組まれていました。

歴史ある家具メーカーの仕事、デザイナーの経歴などを紹介した特集でした。

一部 家具メーカーをココに抜粋してみます。

トップバッターはココ↓

私が木工を学んだ飛騨の土地では泣くコも黙る(?)飛騨産業。

「大正9年、岐阜県高山市の有志が集まり、

ブナ材を有効利用する為の企業として「飛騨木工」の名前で出発した。

会社発足から間もなく対米輸出を開始した、

当時としては特殊な家具メーカーであった」

↑「昭和9年、横置き多管式ボイラーの本体落成の日」

↑「昭和17年12月8日、

対米英開戦1周年記念日の本社事務所、戦時色一色だった」

対米英開戦記念日....。

盛り上げたかったのでしょうけど、今から見るとそんな記念日 絶対いりません。

写真だと分かり辛いのですが

建物の入口上に「国民精神総動員」の文字が書かれています。

↑「昭和15年から弾薬箱を作る。

昭和17年からは航空機の補助落下タンクも製造し、終戦まで続いた」

これが戦前、戦中の家具メーカーの仕事だったのです。

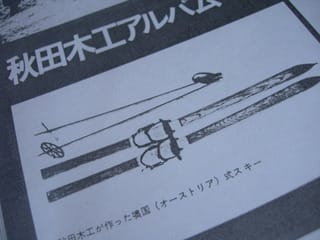

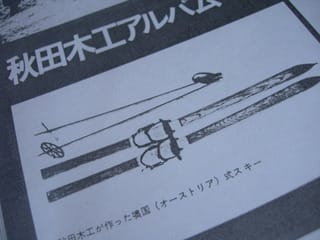

↓続いてirodoriさんに修理依頼された椅子の中にも見つけた秋田木工。

現在の秋田木工のHPによると

「日本に初めてトーネットの曲木技術が伝わったのは、1901年のこと。

そして1910年に、曲木に適したブナやナラの豊富な秋田県湯沢市に

秋田曲木製作所(現在の秋田木工株式会社)が設立されました」

↑「大正6~8年頃「墺国(オーストリア)式金具付きスキー」の製造を始め

一時中断したが 昭和5~6年から再開し8年まで作った」

うわ、スキーの板に木目が見えます....。

何の木ですかね?

材料が気になります。ナラ?

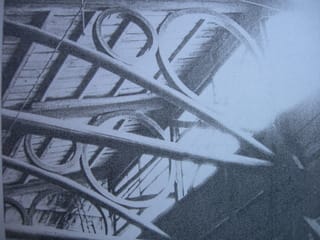

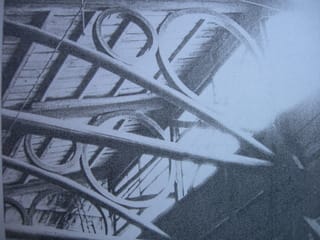

↑「左奥は(中略)ドイツから持ち帰った曲木機械である。

以後 何度か改良を加えて、現在(1977年当時)も使用中である。

手前は台輪の接手(継ぎ手)切り加工。大正末期の撮影」

お、帯鋸盤に安全カバーがありません....。

↑「当時は動力機は丸鋸が1台と鋸盤が1~2台。

曲げが済んだものをマサカリやナタ、カンナで仕上げた。

だからすべて一人一品制作だった」

思いっきり意識しているトーネット。

でもコレをほとんど手仕事で作ってしまうのだから

職人....って言葉の意味を思い知らされる。

↓次はマルニ木工。

↑「陸軍航空技術研究所から試作命令を受けて作ったキ84戦闘機の木製水平尾翼。

昭和19年9月28日に完成し「優秀で実戦に使える」とほめられたが

実際に使用されたかどうか関係者も知らされていない。

木と竹の積層合板で金属に劣らない強度を出すため

スタッフは不眠不休の努力をしたという。

表面は当時の倉敷中央化工製のレジン含浸織布だった」

うんと。

不眠不休の努力で、木と竹が金属よりカタくなるんでしょうか。

当時の日本独特の精神論なのか、真面目な技術の話なのか。

スゴ過ぎて想像出来ません....。

いや、技術の話だよなぁー....?

↑「創業当時の工場の梁上部に 得意の曲木で作った社名の「マルニ」を表す輪。

↑「昭和19年頃。ツキ板にアイロンをかける女子挺身隊員」

家具メーカーは次々と軍需工場に切り替えられ

軍需品を生産しなければ材料をまわしてもらえない時代だった様です。

「戦後は一転して下駄、八折ぞうり、大八車まで作った。

次いで占領軍用家具をつくり これで本来の仕事に戻った」

↓そして天童木工。

「昭和15年(中略)山形県天童市に「天童木工家具建具工業組合」が生まれた。

戦争が激化して地方の職人がどんどん徴用で軍需工場に吸収された頃で

それに対する自衛手段として天童町とその付近10ヵ村の

建具屋、指物師、大工等が大同団結した組合だった。

この組合が、現在の株式会社 天童木工の全身である」

↑この雑誌を見た当時20代前半の私にとって やや衝撃的な写真でした。

ウワサでは確かに戦闘機のプロペラを作った話など聞いていましたし

マルニ木工の木製水平尾翼の写真もありましたけど、

ついに本体のお出ましです。

「昭和19年~20年、敵機をあざむくための「おとり機」。

全木製で全く飛ばない飛行機である。

別に仙台の工芸指導所で剣持勇さんが中心になって木製飛行機

(これは本当に飛ぶもの)を研究していて、その部品も作った」

↑「天童木工の誇る多方向油圧プレス、別名トンネルプレス。

このプレスを開発したことによって成形技術は一段と進歩した」

多方向って三次元って意味でしょうか??

昭和39年の設置だそうです。

今はさすがに使われていないかな?

↑「昭和41年、新しい帝国劇場のロビーに飾られた猪熊弦一郎氏デザインの「のし」。

これは型を使わない成形法で作った」

成形とは型ありき と思っていました。

型を使わない成形があるんですね。

この「家具百年史」特集は今でもとても興味深い。

日本の家具職人の歴史をも考えてしまう。

家具屋が家具を作っていられるというのは実は平和なことなんですね。

特集が組まれてから30年余り、

私がこのコピーを取ってから10年を越えますが

視点が変わっただけでいつも新しい発見があるのです。

イームズもコルビジェもウェグナーもいいけど

もっと、ぐっとココロの奥に響いてくる様な特集を組んでくれる

そんなインテリア雑誌、何処かにありませんか?

関連記事はコチラ 進駐軍家族用家具の生産

進駐軍家族用家具の生産

(その「室内」も姿を消してしばらく経ちますね)

一年間に渡り「写真に見る家具百年史」という特集が組まれていました。

歴史ある家具メーカーの仕事、デザイナーの経歴などを紹介した特集でした。

一部 家具メーカーをココに抜粋してみます。

トップバッターはココ↓

私が木工を学んだ飛騨の土地では泣くコも黙る(?)飛騨産業。

「大正9年、岐阜県高山市の有志が集まり、

ブナ材を有効利用する為の企業として「飛騨木工」の名前で出発した。

会社発足から間もなく対米輸出を開始した、

当時としては特殊な家具メーカーであった」

↑「昭和9年、横置き多管式ボイラーの本体落成の日」

↑「昭和17年12月8日、

対米英開戦1周年記念日の本社事務所、戦時色一色だった」

対米英開戦記念日....。

盛り上げたかったのでしょうけど、今から見るとそんな記念日 絶対いりません。

写真だと分かり辛いのですが

建物の入口上に「国民精神総動員」の文字が書かれています。

↑「昭和15年から弾薬箱を作る。

昭和17年からは航空機の補助落下タンクも製造し、終戦まで続いた」

これが戦前、戦中の家具メーカーの仕事だったのです。

↓続いてirodoriさんに修理依頼された椅子の中にも見つけた秋田木工。

現在の秋田木工のHPによると

「日本に初めてトーネットの曲木技術が伝わったのは、1901年のこと。

そして1910年に、曲木に適したブナやナラの豊富な秋田県湯沢市に

秋田曲木製作所(現在の秋田木工株式会社)が設立されました」

↑「大正6~8年頃「墺国(オーストリア)式金具付きスキー」の製造を始め

一時中断したが 昭和5~6年から再開し8年まで作った」

うわ、スキーの板に木目が見えます....。

何の木ですかね?

材料が気になります。ナラ?

↑「左奥は(中略)ドイツから持ち帰った曲木機械である。

以後 何度か改良を加えて、現在(1977年当時)も使用中である。

手前は台輪の接手(継ぎ手)切り加工。大正末期の撮影」

お、帯鋸盤に安全カバーがありません....。

↑「当時は動力機は丸鋸が1台と鋸盤が1~2台。

曲げが済んだものをマサカリやナタ、カンナで仕上げた。

だからすべて一人一品制作だった」

思いっきり意識しているトーネット。

でもコレをほとんど手仕事で作ってしまうのだから

職人....って言葉の意味を思い知らされる。

↓次はマルニ木工。

↑「陸軍航空技術研究所から試作命令を受けて作ったキ84戦闘機の木製水平尾翼。

昭和19年9月28日に完成し「優秀で実戦に使える」とほめられたが

実際に使用されたかどうか関係者も知らされていない。

木と竹の積層合板で金属に劣らない強度を出すため

スタッフは不眠不休の努力をしたという。

表面は当時の倉敷中央化工製のレジン含浸織布だった」

うんと。

不眠不休の努力で、木と竹が金属よりカタくなるんでしょうか。

当時の日本独特の精神論なのか、真面目な技術の話なのか。

スゴ過ぎて想像出来ません....。

いや、技術の話だよなぁー....?

↑「創業当時の工場の梁上部に 得意の曲木で作った社名の「マルニ」を表す輪。

↑「昭和19年頃。ツキ板にアイロンをかける女子挺身隊員」

家具メーカーは次々と軍需工場に切り替えられ

軍需品を生産しなければ材料をまわしてもらえない時代だった様です。

「戦後は一転して下駄、八折ぞうり、大八車まで作った。

次いで占領軍用家具をつくり これで本来の仕事に戻った」

↓そして天童木工。

「昭和15年(中略)山形県天童市に「天童木工家具建具工業組合」が生まれた。

戦争が激化して地方の職人がどんどん徴用で軍需工場に吸収された頃で

それに対する自衛手段として天童町とその付近10ヵ村の

建具屋、指物師、大工等が大同団結した組合だった。

この組合が、現在の株式会社 天童木工の全身である」

↑この雑誌を見た当時20代前半の私にとって やや衝撃的な写真でした。

ウワサでは確かに戦闘機のプロペラを作った話など聞いていましたし

マルニ木工の木製水平尾翼の写真もありましたけど、

ついに本体のお出ましです。

「昭和19年~20年、敵機をあざむくための「おとり機」。

全木製で全く飛ばない飛行機である。

別に仙台の工芸指導所で剣持勇さんが中心になって木製飛行機

(これは本当に飛ぶもの)を研究していて、その部品も作った」

↑「天童木工の誇る多方向油圧プレス、別名トンネルプレス。

このプレスを開発したことによって成形技術は一段と進歩した」

多方向って三次元って意味でしょうか??

昭和39年の設置だそうです。

今はさすがに使われていないかな?

↑「昭和41年、新しい帝国劇場のロビーに飾られた猪熊弦一郎氏デザインの「のし」。

これは型を使わない成形法で作った」

成形とは型ありき と思っていました。

型を使わない成形があるんですね。

この「家具百年史」特集は今でもとても興味深い。

日本の家具職人の歴史をも考えてしまう。

家具屋が家具を作っていられるというのは実は平和なことなんですね。

特集が組まれてから30年余り、

私がこのコピーを取ってから10年を越えますが

視点が変わっただけでいつも新しい発見があるのです。

イームズもコルビジェもウェグナーもいいけど

もっと、ぐっとココロの奥に響いてくる様な特集を組んでくれる

そんなインテリア雑誌、何処かにありませんか?

関連記事はコチラ

進駐軍家族用家具の生産

進駐軍家族用家具の生産

過去に 戦争の道具にするためのモノを作る

という時代があったんだよね。

それを思えば、好きな家具を作れる今は

なんて平和だろう!

成形合板も戦争によって生まれた技術なんだ。

家具屋は家具屋らしい仕事を

この先もずっと続けていかなくてはね。

シマヅさんも よく勉強してるよねー

今よりもっと苦労してきている。

「職人」というのは自分達の技術や知恵を振り絞って

それこそ「不眠不休」の努力していて

こういう人達が開発してきた技術の上に

あっさり立てている、現在の私達....。

....気が引き締まる思いです。

家具メーカーの作る「木製飛行機」は衝撃でした。

今見ても衝撃的な写真です。

「天童木工」はもう読まれたのでしょうか?

興味ありますっ、読んでみたいです。

「木製飛行機」というものも、悲しい史実ですが、携わった職人たちの思いはいかばかりのものだったのでしょうね。

「天童木工」に関しては昨年、同社、元開発部長による同タイトルの書が発刊されました。

モダンデザインや有名デザイナーの家具等については誰もが詳しいのに

繰り返し雑誌で取り上げるのに

日本の家具メーカーや家具職人が歩んできた道程を

詳しく取り上げたりするインテリア雑誌はほとんどナイ。

これこそ知るべきだと思うんだけど。

みんな気にならないのかぁ?

申し訳ない、勉強家....とは多分違います

しかし相変わらず勉強家だ。すげーよ。