5月23日の新聞で滋賀・紫香楽宮跡で、“万葉集の歌 初の木簡”という記事を目にして、同じ信楽町内のことだから、MIHOへの途中、是非立ち寄ってゆきたいものと思っていました。

前にこの遺跡を訪ねたことのある妹も、新聞記事に興味を持っていて、たいした寄り道ではないからと、すぐ同意してくれました。

MIHOと二つの目的地になったので、8時に出発、途中、同じ信楽にある“史跡紫香楽宮遺跡”(甲賀寺跡)の300余りという礎石群を見て、宮町遺跡には10時過ぎの到着でした。

都府楼址も同じですが、礎石だけの遺跡は、哀愁の気配を漂わせて、独特のロマンがあるのですが、整備されていない分、余計に古代への夢がかきたてられます。 土地柄で小さなお堂を守る狛犬は信楽焼でした。地図で見ると、信楽高原鉄道の駅名も、「くもい」「ちょくし」「しがらきぐうし」と古代へ誘います。

宮町調査事務所はプレハブのささやかなもので、展示品も僅かですが、甲賀市教育委員会が出しているパンフレットは100円とは思えない充実した内容のもので、古代史の中での位置づけや、年表、資料、地図、主要文献などを網羅して、鮮明な写真も豊富に入っています。「よみがえらそう 紫香楽宮」から写真をお借りしました。

史跡紫香楽宮跡への登り口に小さな張り紙がしてあり、26日から30日まで、出土の木簡を公開する旨が記されていました。事務所で場所を尋ねると、田んぼの中の建物を教えられました。

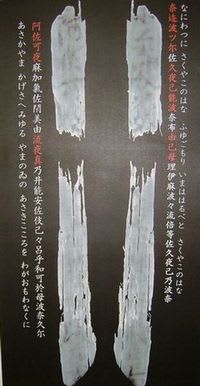

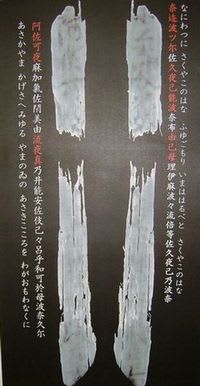

町の公民館といった風の建物の中に無造作に展示されている8世紀中ごろの木簡は、赤外線でどうにか、数文字が読み取れました。写真もどうぞということで、震える手でシャッターを押したことでした。

薄板状の、幅2,2センチ、厚さ1ミリといったもので、上下に分かれて出土した木簡の長さは、合わせても22センチぐらいです。

薄板状の、幅2,2センチ、厚さ1ミリといったもので、上下に分かれて出土した木簡の長さは、合わせても22センチぐらいです。

貫之が初心者が最初に習う「歌の父母」と仮名序で紹介している2首が記されていたわけで、古今集より160年も前から1対のものとして成立していたことになります。

公式歌の「難波津」の書かれた木簡の裏に「安積香山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」万葉集巻16の歌が記されていたのが確認されたのです。

宮廷の歌会に出席した人物がこの木簡を持ち帰り、裏に「安積香山」の歌を書き加えたのではと推測されているようです。「人々に愛唱されていた歌を採録するという万葉集成立過程を明らかにする重要な発見」とも言われています。

ともあれ、わずか5日間の一般公開にめぐりあえたのも、万葉集との浅からぬ縁でしょう。MIHOへの道中も興奮冷めやらずでした。

註「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」古今集

右の写真は出土木簡の赤外線写真。赤字部分が今回の出土部分

写真は5枚入っています。

詳しくお知りになりたい方はこちらのホームページへ。さらに詳しくはこちらへ

前にこの遺跡を訪ねたことのある妹も、新聞記事に興味を持っていて、たいした寄り道ではないからと、すぐ同意してくれました。

MIHOと二つの目的地になったので、8時に出発、途中、同じ信楽にある“史跡紫香楽宮遺跡”(甲賀寺跡)の300余りという礎石群を見て、宮町遺跡には10時過ぎの到着でした。

都府楼址も同じですが、礎石だけの遺跡は、哀愁の気配を漂わせて、独特のロマンがあるのですが、整備されていない分、余計に古代への夢がかきたてられます。 土地柄で小さなお堂を守る狛犬は信楽焼でした。地図で見ると、信楽高原鉄道の駅名も、「くもい」「ちょくし」「しがらきぐうし」と古代へ誘います。

宮町調査事務所はプレハブのささやかなもので、展示品も僅かですが、甲賀市教育委員会が出しているパンフレットは100円とは思えない充実した内容のもので、古代史の中での位置づけや、年表、資料、地図、主要文献などを網羅して、鮮明な写真も豊富に入っています。「よみがえらそう 紫香楽宮」から写真をお借りしました。

史跡紫香楽宮跡への登り口に小さな張り紙がしてあり、26日から30日まで、出土の木簡を公開する旨が記されていました。事務所で場所を尋ねると、田んぼの中の建物を教えられました。

町の公民館といった風の建物の中に無造作に展示されている8世紀中ごろの木簡は、赤外線でどうにか、数文字が読み取れました。写真もどうぞということで、震える手でシャッターを押したことでした。

薄板状の、幅2,2センチ、厚さ1ミリといったもので、上下に分かれて出土した木簡の長さは、合わせても22センチぐらいです。

薄板状の、幅2,2センチ、厚さ1ミリといったもので、上下に分かれて出土した木簡の長さは、合わせても22センチぐらいです。貫之が初心者が最初に習う「歌の父母」と仮名序で紹介している2首が記されていたわけで、古今集より160年も前から1対のものとして成立していたことになります。

公式歌の「難波津」の書かれた木簡の裏に「安積香山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」万葉集巻16の歌が記されていたのが確認されたのです。

宮廷の歌会に出席した人物がこの木簡を持ち帰り、裏に「安積香山」の歌を書き加えたのではと推測されているようです。「人々に愛唱されていた歌を採録するという万葉集成立過程を明らかにする重要な発見」とも言われています。

ともあれ、わずか5日間の一般公開にめぐりあえたのも、万葉集との浅からぬ縁でしょう。MIHOへの道中も興奮冷めやらずでした。

註「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」古今集

右の写真は出土木簡の赤外線写真。赤字部分が今回の出土部分

<< > > |

| <史跡紫香楽宮跡の礎石群> |

写真は5枚入っています。

詳しくお知りになりたい方はこちらのホームページへ。さらに詳しくはこちらへ

木簡はきっとboa!さんのお越しを待っていたのですね。貴重な出土品を拝見できてうれしいです。紫香楽宮跡の礎石群も歴史を偲ばせて、思いを馳せました。

「咲くやこの花」リフレーンもすてき!

鉋屑のような薄い板に記された万葉仮名をわくわくして拾いました。

紫香楽、確かに美しくかぐわしい当て字ですね。今も生きて使われているのも嬉しいことです。

この地で東大寺大仏の鋳造の詔が出され、どのような作業が行われたのでしょう。まだ発掘ははじまったばかりですから、何がこれから出てくるのか楽しみです。「咲くやこの花」を期待します。

他の土地と違い、観覧はすべて無料と欲のないことでした。古代の暮らしに通うおおらかさがまだ保たれているような気がしました。

百人一首のカルタ取りの始めには、「難波津」を読み上げて、それから歌留多取りに入るのが当地でのしきたりですが、一般には行われない次第なのでしょうか。「安積香山」も、浅き心を導く序詞だけでなく、この木簡の時代の政治背景の歴史的な意味もありそうで興をそそります。

しかし、バブル崩壊後はどことも経営的にはしんどいご様子。

会員権を買って儲けようと企んだお金持ちさんはその後の暴落で大火傷。

ところで、例の木簡は先日大きく取り上げられましたね、NHKニュースに古代文化がアップされるのは稀有、毎日、傷害・殺人・・でうんざり。

本ブログを読んで心を清めましょうか?

ほんとにMIHOのあたりはゴルフ場だらけですね。もうすぐと、山の中の目印にはなります。

時には古代の幻想にうつつを忘れるのもいいものです。

夢をみた楽しみのあとは、今月よりの「落ち葉マーク」を貼って走り回っています。これって、年齢表示の個人情報とは「関係ない!」のですかね。釈然としませんが、罰金2万円は払えませんので。