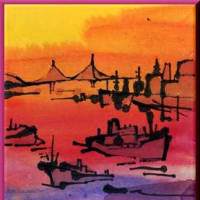

出光美術館のあとはお定まりのコースで、関門橋の直ぐ下の海辺の公園ノーフォーク広場の一角にあるレストランでお昼をいただきます。

以前は、フランス料理のフルコースも提供していたレストランで、海峡を行き交う船を眺めながらのディナーは、何かの記念日には稀に訪れていました。今は和食の店に変わっていますが、調度や、部屋のしつらえは昔のままなのでちぐはぐの感をぬぐえません。夫につきあってお昼は河豚ミニ懐石にしました。

食後の散策に、旧暦大晦日の深夜に(今年は午前3時)古式のままに行なわれる和布刈神事でしられる和布刈神社まで、早鞆の瀬戸の波打ち際に設けられた和布刈観汐公園の遊歩道を歩きました。写真は神事が行なわれる場所です。

食後の散策に、旧暦大晦日の深夜に(今年は午前3時)古式のままに行なわれる和布刈神事でしられる和布刈神社まで、早鞆の瀬戸の波打ち際に設けられた和布刈観汐公園の遊歩道を歩きました。写真は神事が行なわれる場所です。

神社境内は昔の面影はなく、直ぐ上を高速道の関門大橋が架かり、昼夜の別なく走る車に見下ろされて、窮屈なものになっています。

神事から半月も経っていないだけに、注連縄なども神事の名残を見せて新しく、社務所もどこか華やぎがありました。

脇能「和布刈」の謡い出しは、「今日早鞆の神祭り。けふ早鞆の神祭。尽きせぬ御代ぞめでたき」と始まります。「十二月晦日の、御神事をば。和布刈の御神事と、申し候。今夜寅の刻に到って竜神、うしほを守護し。波四方に退いて平々たり。其時神主海中に入って。水底の和布を刈り神前に、供え申候。」とあるとおりに、今も神官が松明の灯りの中で若布を刈り取り神前にお供えします。随分前に一度、雪の舞う中で拝見したことがあります。

九州最北端のお社は、仲哀天皇9年(200年)の創建という由緒ある神社で、和銅3年神事で刈り取った若布を朝廷に献上した記録が残っています。

九州最北端のお社は、仲哀天皇9年(200年)の創建という由緒ある神社で、和銅3年神事で刈り取った若布を朝廷に献上した記録が残っています。

古くから多くの文人墨客が立ち寄り、歌や句を残すお社です。もちろん源平の合戦も目の当たりにみそなわしたことでしょう。

近くには、平家の一杯水の遺跡もあり、壇ノ浦の合戦前夜、平家一門の人々はここで酒宴を開いたといわれています。

さらに古き世の旅人達はノーフォーク広場の入り口あたりにあった”門司が関”を通り、この社で旅路の安全を祈願して旅立っていったことでしょう。

明治、昭和の戦の折にも、多くの兵士達が故国への想いを胸にこの湊から大陸へと出征してゆきました。

今日も大型コンテナ船が水先案内の舟に導かれてひっきりなしに通っていきます。

註

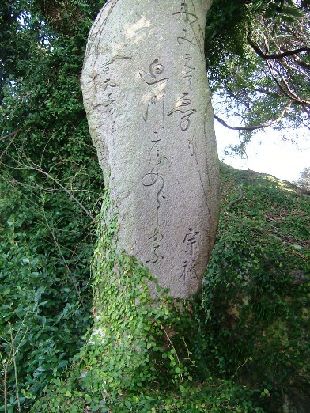

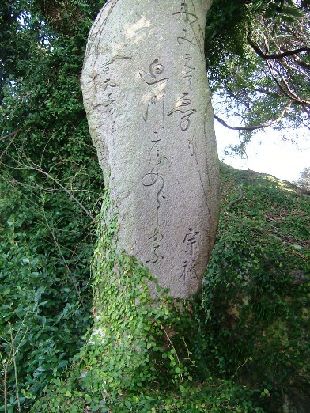

飯尾宗祇の句碑 舟みえて霧も追門(セト)こすあらしかな 室町時代の連歌師

高浜虚子の句碑 夏潮の今退く平家亡ぶ時も

松本清張文学碑 小説「時間の習俗」 和布刈神事をアリバイ工作に使ったもの

以前は、フランス料理のフルコースも提供していたレストランで、海峡を行き交う船を眺めながらのディナーは、何かの記念日には稀に訪れていました。今は和食の店に変わっていますが、調度や、部屋のしつらえは昔のままなのでちぐはぐの感をぬぐえません。夫につきあってお昼は河豚ミニ懐石にしました。

食後の散策に、旧暦大晦日の深夜に(今年は午前3時)古式のままに行なわれる和布刈神事でしられる和布刈神社まで、早鞆の瀬戸の波打ち際に設けられた和布刈観汐公園の遊歩道を歩きました。写真は神事が行なわれる場所です。

食後の散策に、旧暦大晦日の深夜に(今年は午前3時)古式のままに行なわれる和布刈神事でしられる和布刈神社まで、早鞆の瀬戸の波打ち際に設けられた和布刈観汐公園の遊歩道を歩きました。写真は神事が行なわれる場所です。神社境内は昔の面影はなく、直ぐ上を高速道の関門大橋が架かり、昼夜の別なく走る車に見下ろされて、窮屈なものになっています。

神事から半月も経っていないだけに、注連縄なども神事の名残を見せて新しく、社務所もどこか華やぎがありました。

脇能「和布刈」の謡い出しは、「今日早鞆の神祭り。けふ早鞆の神祭。尽きせぬ御代ぞめでたき」と始まります。「十二月晦日の、御神事をば。和布刈の御神事と、申し候。今夜寅の刻に到って竜神、うしほを守護し。波四方に退いて平々たり。其時神主海中に入って。水底の和布を刈り神前に、供え申候。」とあるとおりに、今も神官が松明の灯りの中で若布を刈り取り神前にお供えします。随分前に一度、雪の舞う中で拝見したことがあります。

九州最北端のお社は、仲哀天皇9年(200年)の創建という由緒ある神社で、和銅3年神事で刈り取った若布を朝廷に献上した記録が残っています。

九州最北端のお社は、仲哀天皇9年(200年)の創建という由緒ある神社で、和銅3年神事で刈り取った若布を朝廷に献上した記録が残っています。古くから多くの文人墨客が立ち寄り、歌や句を残すお社です。もちろん源平の合戦も目の当たりにみそなわしたことでしょう。

近くには、平家の一杯水の遺跡もあり、壇ノ浦の合戦前夜、平家一門の人々はここで酒宴を開いたといわれています。

さらに古き世の旅人達はノーフォーク広場の入り口あたりにあった”門司が関”を通り、この社で旅路の安全を祈願して旅立っていったことでしょう。

明治、昭和の戦の折にも、多くの兵士達が故国への想いを胸にこの湊から大陸へと出征してゆきました。

今日も大型コンテナ船が水先案内の舟に導かれてひっきりなしに通っていきます。

| < |

註

飯尾宗祇の句碑 舟みえて霧も追門(セト)こすあらしかな 室町時代の連歌師

高浜虚子の句碑 夏潮の今退く平家亡ぶ時も

松本清張文学碑 小説「時間の習俗」 和布刈神事をアリバイ工作に使ったもの