どうしてそんな気になったものか、柄にもなく人様の真似をして、一週間ブログを続けてみようと秘かに思い立ち、中身の薄い記事を書いてきました。

初めて試みて、やれないこともないなと確認できた途端に、意欲が失せてしまいました。

しばらく絵筆を手にしていないことが、気持の上で罪悪感のように重くなってきたのです。雨の今日は、昨日の片付けの頑張りの埋め合わせのつもりで机の前に座りました。

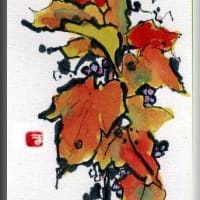

ところが、筆が走らないのです。覿面に怠りの仕返しを思い知らされることになりました。今が一年で一番花の多い時季で、描いておきたい花の姿が、あれこれとあるというのに。

先人に“美しい花“はあっても、”花の美しさ“というようなものはないとおっしゃった方がありましたが、きり取ってきた素材を前に、描き損じが溜まるばかりでした。

虚心に”花“をみればいいものを、なんとか拵えようとあがくのがいけないと、よくよく承知はしていますが。

描けないと、また苛立ちがつのり、引く線までが物欲しげに見えてきて、止めてしまいます。

そこを堪えて、最後まで行くと、いつのまにか絵になるのは経験で知ってはいるのですが。

諦めて、久しぶりにプールで思いっきり泳いできました。爽快な気分です。

初めて試みて、やれないこともないなと確認できた途端に、意欲が失せてしまいました。

しばらく絵筆を手にしていないことが、気持の上で罪悪感のように重くなってきたのです。雨の今日は、昨日の片付けの頑張りの埋め合わせのつもりで机の前に座りました。

ところが、筆が走らないのです。覿面に怠りの仕返しを思い知らされることになりました。今が一年で一番花の多い時季で、描いておきたい花の姿が、あれこれとあるというのに。

先人に“美しい花“はあっても、”花の美しさ“というようなものはないとおっしゃった方がありましたが、きり取ってきた素材を前に、描き損じが溜まるばかりでした。

虚心に”花“をみればいいものを、なんとか拵えようとあがくのがいけないと、よくよく承知はしていますが。

描けないと、また苛立ちがつのり、引く線までが物欲しげに見えてきて、止めてしまいます。

そこを堪えて、最後まで行くと、いつのまにか絵になるのは経験で知ってはいるのですが。

諦めて、久しぶりにプールで思いっきり泳いできました。爽快な気分です。

辰濃和男さん。あの岩波新書”文章の書き方”は

学生時代、国語を疎かにしてきた者にとっては

中年になっての良き教材でしたね。

本書の中に、宇野千代女史の言葉が引用。

”書ける時に書き、書けない時には休むというのではない。書けない時にも、机の前に座るのだ。すると、

つさっきまで、今日は一字も書けないと思った筈なのに、本の少し、行く手が見えるような・・”

主宰の文章を読んで思い出しましたね。

お絵かきも同じなのでしょうかね?

文は心なり・・絵画も心なりでしょうか?

最近の数枚の作品は画家の心が鮮明に・強烈に描写されています。そう、口元の辺りに負けず嫌いな・・。

ところで、中身の薄い文章云々は不可解です。

平易なテーマにこそ、本来の言葉の情趣が、そう、

モノノアハレが表現されると思うのですが、

肩の力を抜いて、頑張ってください。

エールとします。

蛇足ながら、描き損じた画用紙は生ゴミ袋ではなく、

古紙回収袋に入れてください。清掃局指導。

絵も、文も同じことのようで、人の品格が出てしまいます。

それは、表現の持つさだめのようなもので、絵の場合、特に色への感覚、形のバランスにでる品性は、文章以上に隠しようもありません。

香HILLさんが、見抜いたようにです。

ご指導を受けている先生の言「一旦、筆を下ろしたら、最後まで描くべきだ。失敗と思うなら、それをどうすれば活かせるかを考えよ」かくて、迷えるコノハズクが量産される次第です。

そして、とりあえずとって置いたものは、古紙へと転進することになります。

もう少し肩に力を入れて、姿勢を正さねばと反省しています。