つづき

つづき「岡部嶺男の陶芸」と題した講演は、学ぶことも多く収穫の多い講演でした。レジメに沿っての90分は速やかに過ぎてしまいました。

会場を埋めた聴講者は、見たところ殆どが陶芸家で、私のような素人の陶芸愛好者は数えるくらいだったようです。

解説は、聴衆を見て、作陶の軌跡の章に重点を置いた、やや専門的な技法を交えたものになっていましたが、かえって、興味深く拝聴できました。

たとえば、織部に掛けられている釉薬の厚さが薄いことに触れられて、土を叩いたときの表情を活かすためのもので、織部の緑も単調なものではないこと。叩きやへらの表情を活かす土の選択の試みなどに触れておられました。

窯変にしても、窯の中の変化は多くの場合、偶然によるものだが、嶺男の場合は意図的に意志を持ってイメージを活かしたものであり、釉薬にしても、流れることを逆手にとって、「流動」と呼んで、利用していること。

偶然性を固定化した釉薬をつくり、その釉薬が一番美しく見える形を考えるなど、私には予想もつかなかったことでした。

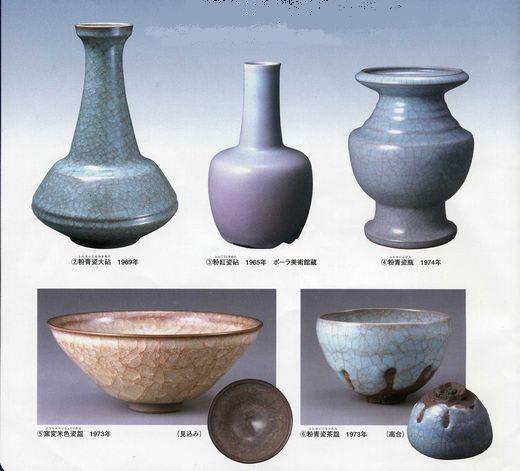

また、ポスターに用いられた“青磁“と、作品の”青瓷“の文字の違いについても、一般的な磁土(磁器)ではなく、陶土(陶器)の赤土を用いるので青瓷の文字を用いていること。5,6年前からは区別して用いられるようになっているが、嶺男の場合は最初から”青瓷”を使っていることなど、驚きの連続です。

茶盌と盌の使い分けと、高台周りの解説、釉掛けのときの指跡の話などもありましたが、作陶をしない私にはおおまかな理解しか出来ません。

父親の唐九郎は、その作品に絶妙の命銘をするかたでしたが、嶺男は今回の展示でも、銘は1点、「岩清水」があるだけで、灰釉瓶子、青織部銅鑼鉢、窯変米色瓷盌、粉青瓷大鉢、といった具合で、素材だけで,作品そのもので勝負しようとする潔さです。

書も枯れた達筆で「生火山人」「壺愁」など内容も味わい深いものです。私は、「火より生まれ、山(土)より生まれ、人より生まる」と読みたいのですが。壺愁は弧愁を意味しているのでしょうか。文字も独特の風合いを持っています。

書も枯れた達筆で「生火山人」「壺愁」など内容も味わい深いものです。私は、「火より生まれ、山(土)より生まれ、人より生まる」と読みたいのですが。壺愁は弧愁を意味しているのでしょうか。文字も独特の風合いを持っています。展示された嶺男の作品176点中、7点だけが各美術館の所蔵で、他は個人の所蔵であってみれば、生涯にわたる作陶の歴史を一覧できる企画は、もうこれが最初で最後の機会ではないかと思います。もう一度ゆっくり対面するため、再訪したいものと思って帰途につきました。

画像は萩美術館のパンフレットより

この短歌を作った利玄は40才で夭折この世を去ってしまう。短世を送る人の目には「花の占める位置」が魂の如く映った事でしょう。

作陶家はどんな花を生けるかを思って造っているのでしょうか、花の一輪を手折り挿した時に花に魂が入り、挿した人の心の内が解ると云はれます。

その場合い花入れが半分、花と生ける人の技量が半分と言われますが

青甕花瓶を見ますと技術的な作意が強く自然さに欠けるように写るのですが、作者の努力も省みず辛口を申しました。素人の放談ですご容赦の程をお許しください。

生ある火・土・人と。

根拠=

生まれてからウン十年、完全燃焼なきまま、活気のない・くすんだ男が此処にいます。

そう言えば、紅葉前線、南下中との情報。

燃えるような山の姿も楽しみたいですね。

なまじ工芸的な造形を持っているために、用が問われることになるのでしょう。

縄文の塊として表現されたものや、瓶、壺は無論のこと、粉青瓷の砧

でも、茶室には作家の個性の主存在感が強すぎて、扱いにくいものでしょう。

図録には小原豊雲氏の”いけばな”が参考図版として掲載されていますが、小さな蕾の牡丹を、葉を多く残して挿し、もう1本、葉だけで花のない枝が添えられています。それでも花器に対抗しきれているかどうかです。

オブジェとして見る分には充分に満足を与えてくれるのですが、やはり花を挿さねばいけませんか。

先日拝見した、三輪壽雪さんの鬼萩の茶碗も、あれでお茶をいただくより、眺めて楽しむ方が嬉しいのと同じで・・・・

嶺男の作品すべてがそうではなく、最初のころの井戸茶碗や、伊羅保茶碗、絵志野の一輪挿などは、お茶の席にも相応しい穏やかな顔をしています。

志野や黄瀬戸の茶碗は、父親の唐九郎の方がすばらしいように思うのですがどうでしょう。

完全燃焼はいいのですが、親との確執までも燃焼し続ける人生のような、妥協のない厳しさを持つのは、はたして幸せかどうか。

芸術家ではないからこそ、下手くそな絵でも、自分で納得し楽しむことが出来るのですから。

燃焼とは縁が遠い生き方のほうが身の丈相応です。お互い様に。

急に冷え込んできました。山が燃える姿を美しいと楽しむことが出来れば、生きている充足感を感じることができます。これで充分です。

片見月にならないように、明日の十三夜を心配する平凡がいいですね。