“暖かい”と、“温かい”。この季節には望ましい言葉ですが、どちらの文字を使うかで戸惑うこともあります。

一般的には、「暖」のほうは「暖かい日」「暖かい室内」のように、寒いの反対で、気象や気温をあらわし、「温」のほうは冷たいの反対、「温かいスープ」「温かな言葉」のように使われます。

あまりご縁のない“懐があたたかい”は、素寒貧の寒さの反対ですから、暖のほうでしょう。ただし、あまり暖かすぎると心のほうは寒くなるようです。

では、もう一つ、愛情に富む、思いやりがある、の”あたたか”は、どちらでしょう。「あたたかさ」は、「ぬくもり」とも言われます。

冷たいの反対なら温かいですが、漱石は「野分」のなかで「暖かい家庭に育った」と使っています。啄木は葉書で「落ち着いた温かな声」と書いています。どちらを使っても間違いとはいえないようです。

ただ、人柄に関して言う言葉で探って見ると、温は、温厚、温順、温和、温情、と熟していきますが、暖のほうは、暖流,暖地、暖房、と、思い浮かべても、人の情や、人となりに関する熟語は浮かんでこないようです。

最近滅多にめぐり合うことのないのが、人の温もりを感じる場面です。逆に肉親が殺しあったり、親が子を殺したり、虐待するといった信じられない情報があふれています。

人が人を思いあう、あたたかな温もりは絶滅しかかっているのでしょうか。

“鷹の温め鳥”にも劣る人間の行動は、私たちの住む星の温暖化に反比例して、心の温度が低くなっているように見受けます。物が豊かでなかった時代のほうが人の心の温度は高かったようです。

社会の出来事への対応にも政治家の取り組みに温度差が歴然として出ています。

鷹の温め鳥―冬の夜、鷹が小鳥を捕らえてつかみ、その羽毛で足を温めると言うのですが、その小鳥は翌朝放してやり、その日は小鳥の飛び去った方角には餌を求めに行かないという言い伝え。 鷹のとるこぶしの内のぬくめ鳥氷る爪根のなさけをぞ知る

ぬくめ鳥南に去れば鷹西す

一般的には、「暖」のほうは「暖かい日」「暖かい室内」のように、寒いの反対で、気象や気温をあらわし、「温」のほうは冷たいの反対、「温かいスープ」「温かな言葉」のように使われます。

あまりご縁のない“懐があたたかい”は、素寒貧の寒さの反対ですから、暖のほうでしょう。ただし、あまり暖かすぎると心のほうは寒くなるようです。

では、もう一つ、愛情に富む、思いやりがある、の”あたたか”は、どちらでしょう。「あたたかさ」は、「ぬくもり」とも言われます。

冷たいの反対なら温かいですが、漱石は「野分」のなかで「暖かい家庭に育った」と使っています。啄木は葉書で「落ち着いた温かな声」と書いています。どちらを使っても間違いとはいえないようです。

ただ、人柄に関して言う言葉で探って見ると、温は、温厚、温順、温和、温情、と熟していきますが、暖のほうは、暖流,暖地、暖房、と、思い浮かべても、人の情や、人となりに関する熟語は浮かんでこないようです。

最近滅多にめぐり合うことのないのが、人の温もりを感じる場面です。逆に肉親が殺しあったり、親が子を殺したり、虐待するといった信じられない情報があふれています。

人が人を思いあう、あたたかな温もりは絶滅しかかっているのでしょうか。

“鷹の温め鳥”にも劣る人間の行動は、私たちの住む星の温暖化に反比例して、心の温度が低くなっているように見受けます。物が豊かでなかった時代のほうが人の心の温度は高かったようです。

社会の出来事への対応にも政治家の取り組みに温度差が歴然として出ています。

鷹の温め鳥―冬の夜、鷹が小鳥を捕らえてつかみ、その羽毛で足を温めると言うのですが、その小鳥は翌朝放してやり、その日は小鳥の飛び去った方角には餌を求めに行かないという言い伝え。 鷹のとるこぶしの内のぬくめ鳥氷る爪根のなさけをぞ知る

ぬくめ鳥南に去れば鷹西す

鷹のとるこぶしのうちの温め鳥氷る爪根の情をぞ知る

強い鷹の心根に感動しました。

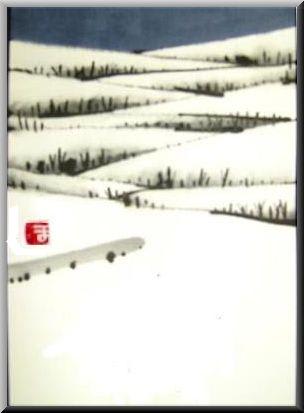

絵のまえで かなたへと誘われ、 幽玄のせかいにひたりました。 音なき声を聴く… 雪原をわたる風と まぶしい白。 深雪のもとに温もるものの息づかい。

深い余情のある作品です。

boa!さん、 秘めた温もりを感じています。 いつもありがとうございます。 たぶん 開店準備中だと思いましたが 待ちきれない客です。

メンバーが持参した干し柿、持参の本人より、私のほうがいただきになってしまったので、おあいこというところでしょうか。

私の蝋梅は絵になりませんでした。

蛙さんの鑑賞で作品はいつも格上げになります。感謝です。

花をのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや 家隆

気饂のようにからだ全体で感じるあたたかさに、「寒い」に対して「暖かい」、部分で感じたり心で感じたりするあたたかさに、「冷たい」に対して「饂かい」と書くのが普通。

あたたか・い【暖かい/饂かい】を辞書で検索する

1 (暖かい)寒すぎもせず、暑すぎもせず、程よい気温である。 あったかい。「―・い部屋」「―・い地方」《季 春》「―・きドア の出入となりにけり/万太郎」

2 (饂かい)物が冷たくなく、また熱すぎもせず、程よい状態で ある。「―・い御飯」

3 (饂かい)思いやりがある。いたわりの心がある。「―・くもて なす」 冷たい。

4 (暖かい)金銭が十分にある。「今日は懐 が―・い」 寒 い。

5 (暖かい)色感がやわらかく、冷たい感じがしない。「―・い色 調の壁紙」

「暖かな雨がふるなり枯葎(かれむぐら)/子規」

今夜は寒いので熱い煮込み饂飩でも食べようかな

饂は元字で温は俗字で在るそうです。

ごく親しい人には"今日はヌクウてよろしいな”が、改まると

”今日はアタタカクて良いですね”

今週前半は、ほんまに、温うてゴルフ日和が今朝から一転

寒うなりました。

と言う次第で、小生は”暖”をとらずに”温”をとる主義かな?

上戸には酒はヌルメがお好きな人もいますが、お茶は

やはりヌルク(温く)ては駄目。温泉の湯も・・ね。

学校にも行かない鷹が頭寒足熱を知るとは、優秀ですね。

電子レンジの”チーン”で温故知新を実践する我々は??。

anyway、”温もり”にあこがれるのは、水分を含んだ潤いが

あるからでしょうか?そうそう、お部屋を暖かくしても、

乾燥し過ぎるのは・・。

雑駁な温暖考に整理をつけていただき、ありがとうございます。

家隆の歌いいですね。それでも俗物の私はやはり花の咲く日を待ち焦がれます。

季節はもう、雪間にまぎれもなく春の到来を告げています。

今年はパソコンより絵に向かう時間を増やしてゆくつもりです。

こうして言いふらすことで自分を縛らないと、怠けてしまいそうで・・・・

酒は人肌と申しますが熱目が好きです。ハイ、あまり上等のものを飲まないからです。飛び切りはヒヤでいきます。

アツい→アタたかいと変化したのかもしれませんね。熱い心が温かい心になったとしたら、原始はいまより心の温度は高かったはず、といま気がつきました。

この冬は諸物価高騰のため、湯たんぽのレトロを楽しんでいますが、なかなか具合のいいものです。欠点は唯一つ、朝方はヌルクなりますが。朝寝坊の踏ん切りになるので、それとても功のほうかもしれませんね。