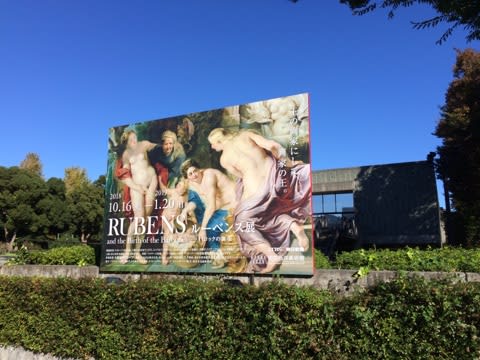

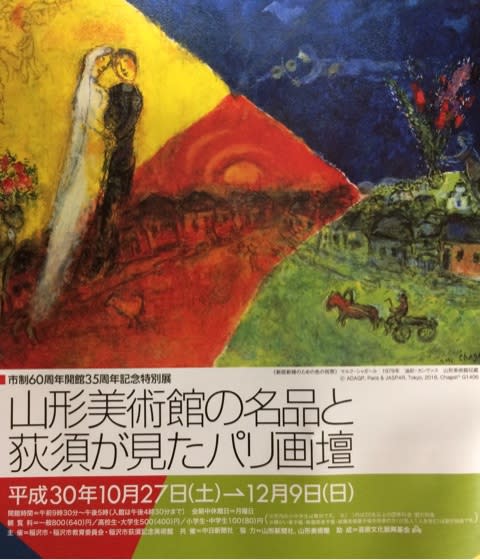

ムンク、ルーベンス、フェルメールとスムーズに展覧でき、時間に余裕が出来たので散歩しながら東京藝術大学へ。美しき新基軸~日本画 過去から未来へ~の入場無料の展覧会が陳列館で行われていたので観覧しました。

この展覧会、公益財団法人芳泉文化財団の4回目となる文化保存学日本画研究発表展で芸大生による日本画の文化財保存復元の研究発表展で、担当学生がその成果を発表していました。

復元と言えば、愛知の名古屋城本丸御殿の襖絵の再現が馴染みがありますが、今回の文化財復元を担当学生による詳細に伝えていただき、たいへん勉強になりました。

復元においては現存復元と想定復元があり、今回の発表者は、想定復元をてがけた発表でした。現存復元と想定復元を並列して並べることにより、現状の文化財保護の役割としての現存復元に、その文化財から様々な調査、研究を行い当時の姿に蘇らせる想定復元は、どちらの重要なもので、どちらも欠けることのない技術であることが説明から十二分に理解できました。

ちょうど来館した時には、愛知県立大学の大学院生、岩本明子さんの奈良国立博物館所蔵「大仏頂曼荼羅」の想定復元と金沢美術工芸大学院生の山口理恵さんの日本画では使用例が少ない色箔の材料に対する研究が発表されていました。

また、2階では本日担当の東京藝大院生の向井大祐さんのMOA美術館所蔵重要文化財で勝川春章作「婦女風俗十二ヶ月図」の想定復元模写が、興味を持ったので説明を受けることができた。この作品現存する肉筆浮世絵は十ヶ月で、残りの二ヶ月を現存の作品から予測し、さらに他の春章作品も参考にしながら想定復元したもので、院生の高い技術力と熟考された探求心に感心しました。

文化財は、デジタル技術の進歩によりクローン文化財という新しい分野も登場。東京藝大名誉教授の宮廻正明氏によりベンチャー企業も誕生しています。しかしながら、文化財の復元には、人の力も必要不可欠で、こうした研究発表の場が公開されることは、たいへん重要なことだと思います。もとより日本の保存、修復技術は世界的にも評価されており、若い芸大生の力が日本のみならず世界に向かれていくこと、日本の文化発信にたいへん価値の高いことと思います。