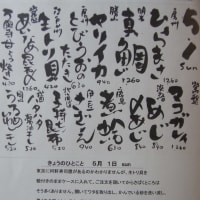

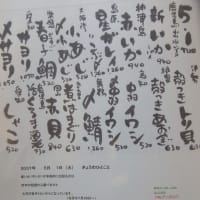

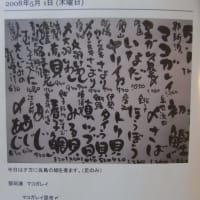

おかみノート

主人の実家はお寿司屋さん。私はなんにも知らないドシロウト。

今まで見たり聞いたり体験した 寿司屋のいろんなことを書いておきたいと思います。

利き海苔

住居の引越しと店のオープン準備が重なり決めなければいけない海苔の選定が延び延びになっていた。

「すいませんね、ご自宅にお邪魔しちゃって」

海苔屋さんはサンプルを沢山抱えてやって来た。

ダンボールが積まれた玄関の近くに主人と私と営業マンの方と三人でトランプをやるかのごとく床に座り、

一枚ずつセロハンに入れられた大量の海苔を囲んだ。

「産地別にいろいろ三段階くらい持ってきました。先入観持っちゃうといけないから産地を書かずにシールでこう、小さく1-a、1-b・・って番号ふってありますんでこれだ、ってものを言ってください」

ガサガサとセロハンを剥がし二人で黙々と何枚もの海苔を食べくらべた。

香り、歯ごたえ、塩の感じ、目の細かさなど実にさまざまだった。かなり悩んだあげく二人ともそれぞれがどれにするかを決めたので“せーの”で同時に指をさした。

「えーと、旦那さんの選んだのは佐賀ですね。奥さんのは、船橋」

主人は自分が選んだものをもう一度食べながら言った。

「俺は草が柔らかいのがいいんだよね。巻物にした時に口の中でシャリと混ざって溶けていって、飲みこむタイミングが一緒のものが。船橋の海苔もすごくいいんだけど、やっぱり佐賀かな・・」

「わかりました。じゃ、佐賀で話を進めさせてもらいますね」

主人と営業の方の細かい打ち合わせの声はあまり聞こえてなかった。

私は少し興奮していた。たくさんの海苔の中から幼年期に食べていたものを選び取った自分の舌に感動していた。

食卓によく出たあの海苔。

片っぽうの面だけ醤油をつけて、白いご飯に巻いて食べたあの味。

成功祈願

八丁堀に寿司屋をオープンさせる兄の成功祈願にと主人とお墓参りに行った。

祖母が明大前のお寺に、そして中学時代の友人が早稲田に眠っている。

“ついで参り”はよくないらしいがそこはひとつ勘弁してもらう。

近所の花屋で二対の仏花を用意し、コンビニで100円ライターと線香を買った。

友人の墓石に水を掛けながら主人が言った。

「清クンの店が無事開店するように見守ってくれよ」

いざ線香に火を点ける段階になってライターを点けようとしたら丸いギザギザのところがいきなり吹っ飛んだ。

「この近くにコンビニ無いよな。線香点けられないよ、まいったな」

結局点けられないまま線香を供え友人のところを後にした。

明大前で新たにライターを購入し祖母の墓石の前でまた線香を点けようとしたら、今度もライターが点かなかった。

「あれ?これも壊れてるよ。何なんだよ、いったい」

どうやっても点かなかったのでまた線香だけ置き、主人のおばあちゃんにお店の成功をお願いした。

「成功祈願なのにこれじゃあダメじゃん。どうすんだよ」

主人はきっちり墓参りをしないと気が済まない性分で、ましてや兄の店のことなのでなおさら気持ちに収まりがつかないようだった。かなりへこんでしまっている。なんとかしなければ。

「あ、あのさ、開店祝いの贈り物に“火”をイメージするものってダメだからお線香に火を点けられないことで成功するよって言ってくれてるんじゃない?」

苦し紛れに出た言葉だったが本当にそうかなと思った。

大丈夫、見守ってくれている。

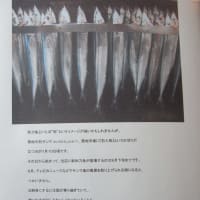

コハダの白子

冬場にしか食べられないものが赤貝の肝ならばコハダの白子は春先限定のお楽しみと言える。

大きいコハダにしかない白子。

しかも白子なのでオスしか持ってない。

一日の仕入れは六~八尾。そのうちオス約半分。

小指の先ほどの、いやもっと小さい真っ白な白子。

その日、幸運に当たったお客様は珍味と称してその豆皿に入った平たい真珠を召し上がっていただくことになる。真珠は少し言い過ぎか。

ポン酢・浅葱・紅葉おろしが、おままごとのように豆皿に入れられ、その中でペラペラと白子が泳いでいる。

「意外とあっさりしてるね」

こうおっしゃるお客様は多い。

主人が十八才の頃、実家でコハダの仕込みをしていた時に二つ上の兄から白子が食べられることを教わったという。

兄はその頃もう日本橋の老舗の寿司屋で板前として活躍していた。

「あの頃、オレはまだ掃除と出前が中心の生活でコハダやアジを仕込ませてもらうだけで嬉しかったから白子のことなんて考える余裕もなかったよ」

使い込んだ出刃の先でコハダの腹をさばきながら主人は言った。

ポスティング

開店して半年経ちお客様がゼロに近い状況だった。

なんとかせねばとチラシを作って家々にポスティングをしていった。

「あのぅ、チラシ入れたいんですが…」

マンションの入口で勇気を出してお願いすると管理人さんは小窓から黙って『チラシ投函禁止』の看板を指し示すのだった。

配りたいと思っていた所にはほとんど配り終わっていたのであとは受付があるところのみだった。

<受付を突破できないくらいなら店は潰れる>

そのくらい思い詰めていた。どうしても一軒配って帰りたかった。

「あんた、さっきも来ただろ。しつこいね」

管理人さんは言った。私もやっていて言うのもナンだが、そうだなと思った。

OLの頃は知らない人に自分を売り込まなくてもよかった。でも今は違う。何の信用も無い今の自分をぶつけるしかないのだ。

ふと見ると重厚な造りのマンションが目に入った。ここは確か、あまりにガードがキツ過ぎて諦めていたところ…ええい、ままよとインターホンを押した。

「四谷で寿司屋をやっているものなのですが、チラシを入れさせていただきたいのですが…」

「チラシはお断りしてます、お引取りください」

「あの、どうしてもこちらに入れさせていただきたいのですが…お願いします」

五秒くらいの間があって

「自動ドアを出て右に回ってください」

と返事があった。言われた通りにすると、小柄な六十代らしき男性がポストの位置を指で示していた。

「本当はダメだからね。オレも怒られちゃう。でもあなた一所懸命だからさ」

思いがけない激励の言葉。うれしくて、チラシを入れながら泣いた。

「どうもありがとうございましたっ!!!」

<これで店は潰れない>

なんの根拠もないが、そう思った。

ルミ子

ポスティングは続いていた。

店の準備の時間が迫っていたがあともう少しと、自転車に乗ったまま腕を伸ばしてチラシを入れようとした瞬間バランスを崩し、地面に自転車ごと叩きつけられた。

アスファルトがすぐ近くにあった。散らばったチラシも見えた。なにより体の上に自転車が載っていて重い。ひっくり返ったダンゴ虫のように手足をゆるく動かしていると

「だ、大丈夫っすかぁっ!」

という声とともに三~四人の若い男性がすごい勢いで駆け寄ってきて自転車を起こし、そして私の両腕と胴体を持って一気に抱えあげて起こしてくれた。みんなでチラシまで拾ってくれている。

「あの、もう大丈夫ですので、ありがとうございました」

私がお礼を言うと「ウッス」「ウッス」と照れた様子でチラシを自転車のカゴに入れ、目の前にある予備校の中に入って行った。

数人の男の子に抱えあげられて思い出した。私はあれに憧れていた。紅白歌合戦の小柳ルミ子だ。いつもルミ子はバックダンサーに華麗にリフティングをされていた。男性にチヤホヤされたことのない私はいつかやってもらいたいもんだと秘かに思っていた。夢はこんな風に叶うのかなと思った。

「いたたた…」

倒れる時に頭をかばったらしく首が痛かった。膝も少し血が滲んでいる。足を引きずり、ゆっくり自転車を押しながら考える。

今どきの若い青年が困ってる人を助けるのは感心だなと思った。

あと、私が触れないほどバッチイ感じじゃなかったのかと思うと嬉しい。

いや、悲惨過ぎて放っておけない状況だったとも考えられる。

それとも受験生ゆえに自転車から【落ちる】という行為を否定したかった?

…まぁ、なんでもいい。

今後は若い男の子に担ぎ上げられたことしか思い出さないのだから。

祐兄ちゃんの青梅

のんちゃん寿司の厨房で休憩をしていると祐兄ちゃんは青梅に爪楊枝を刺したものを私に差し出した。

「梅酒の梅だと思ってんだろ。あれと全然ちがうから食ってみろ」

促されるまま口に入れると、薄い梅の皮を破って冷えたやわらかい果肉が甘さとすっぱさを含みながら口の中で一気に拡がり、鼻で息を吸うと梅のさわやかな香りで息が出来なくなるくらいだった。

目を白黒させながら

「お、おいひぃでふ」

とやっと一言だけ喋れた。

主人は三男なので兄が二人いる。長兄で割烹の板前の祐一兄さんのことは、祐兄ちゃんと呼ばせてもらっていた。

「これ、どうやって煮るんですか」

ティッシュに種を出しながら私が訊くと

「梅をな一コずつ、細い針で二~三ミリ間隔で穴開けていくんだ。同じところに二回針刺すと梅が割れる原因になるから集中してな。塩水に一晩漬けて、そのあと糸水っていう細く水を流しっぱなしにする作業で一晩。火を入れてながら梅が上下しないように気をつけてまた糸水で一晩。極弱火で炊きながら今度は梅の青い色を鮮やかにするための銅を入れて煮てまた糸水。銅は硫酸銅を耳かき一杯くらいか、銅鍋か、清潔な十円玉か、でな。蜜を作って梅を漬けて更に濃い蜜で慎重に甘さを足していく。これ、ウマイだろ?手間がかかってる割にはペロッとひとくちで食えちゃうから、なかなか価値が分かってもらえねぇんだ」

銅鍋に浸された青梅たちを見下ろしながらいつもの口調で言った。

長身で恰幅のいいその板前姿で作り出す祐兄ちゃんの料理はどれもおいしかった。

店の開店を手伝ってくれた数日あと祐兄ちゃんは心臓の病気で突然この世を去ってしまった。

あまりの出来事に主人は「実感が湧かない」と二年くらい言い続けた。

毎年梅雨も終わりに近づく頃主人は極上の青梅に針を入れ始める。

作業台には古いノート。

『梅の甘露煮』のページが開いている。

大葉でっぽう

“パンッ”

と何かが鳴ったので主人を見た。

まな板の上には大葉が一枚あり、中心にくるりと輪状の切れ目が入っていた。

お客様の手巻き寿司にその大葉は入れられていった。

店が終わってから主人に訊いた。

「さっきすごい音だったね」

「ああ、大葉?香りを出すためにやるんだよ」

「さっき見逃しちゃったんで、ぜひ見てみたいんだけど」

私が頼むと主人は冷蔵庫から大葉を取り出し、左手の人差指と親指で作った輪に他の指も添えて茶つぼのようにし、大葉をひらりと一枚、茶つぼの蓋に見せかけて載せると右手のひらを上から思いっきりそこに叩きつけた。

さっきと同じ音がした。

そして真ん中がくるりと五百円玉くらいの大きさに切れていた。

「空気圧で大葉の細胞膜が壊れるでしょ。一気に香りが出るんだ」

「お刺身を食べる時、穂紫蘇を手のひらに載せてポンと手をつぼみみたいにするのと一緒?」

「そうそう、同じ、同じ」

「でもさ、細巻きに大葉を入れる時にはやらないね」

「う~ん…手巻きはすぐお客様に手渡しするから香りの効果があるうちに食べてもらえる感じがするけど、細巻きは切ったりなんだりしていると時間が経っちゃうからパンとやる意味があまりない気がするんだよね。むしろ包丁で六つに切ったり食べる時に噛んだりで香りが出るでしょ。まあ、一種のパフォーマンスみたいなもんだよ。特に深い意味はないから」

パフォーマンスをあまり好まない主人がやるパフォーマンス。

紙でっぽうの音に似ているので“大葉でっぽう”と勝手に名付けた。

煮詰め

開店数日前のある日、主人は第一回目の仕入れのため築地に行った。

鮨雅に勤めていた時代からお世話になっている仲買いさんに予め頼んでおいた穴子の頭と骨を受け取りに行くためだ。

「ほーい、帰ったぞー」

築地から帰った主人は、まだ散らかっている店内の隙間を縫って厨房に入りビニール袋にパンパンに入れられた骨や頭をシンクの中にバサバサっとひっくり返した。

大量の頭はゴロゴロと転がり、かわいい目をしてこっちを見ていた。

五十~六十匹分の骨はゆるく曲線を描いて絡みあっていた。それまで小上がりで休憩していた主人の父は私に骨抜きを渡すと

「疲れるから座ってやれや」

と言ってカウンターに座った。

「いいか、啓三が頭を割ってよこすからな、そしたらまずエラを取る。で、所々赤い血のところがあんべぇ?そこんところをつまんでは取る。つまんで取る、の繰り返しだ。な?」

主人は穴子の頭をひとつ取ると向こう側を向かせ慎重に目と目の間の真上から出刃を入れ、ゴリリと割った。

頭が左右対称、アジの開きのようになった。

インディージョーンズのラストの方で出てくる、猿の頭を割って脳味噌を食べるシーンを思い出した。

むごい、むご過ぎる・・私には出来ない。

あごが胸に付くくらいうな垂れている私を見て義父が言った。

「しょうがねぇなぁ。じゃ、こっちやっか。骨に付いている赤いかたまりみたいなのがあんべぇ?これをギューっと挟んで取る。な?」

どっちもキツい。でも頭を真っ二つの方よりマシかと思った。

骨に赤くへばりついている血合いを最初は恐る恐る引っ張っていたがきれいに取れると快感になってきて、むしろ完璧さを求めることに愉しみを見出すようになってきた。

「血合いが少しでも残っていると煮詰めを取る時に味がおかしくなるんだ。身は付いていてもいいよ、赤いとこだけ取って」

主人は私と義父がやったものを丁寧にチェックした後、焼き台に並べた。弱火でじっくりと炙られた穴子の骨は内側に貯えた脂をじわりと表に出してきて、やがて骨全体を自分の脂で揚げていき、なおかつ余分な脂を下に落とし始めた。

「ものすごくいい匂いなんだけど」

火の中を見つめながら私が言うと

「まだまだ、これからが本番だから」

と険しい顔をして主人が言った。

焼き台で三セットに分けて焼かれた骨と頭はこんがりキツネ色だった。

店で一番大きい鍋に水を張り、そこに焼いた骨と頭を一気に入れた。

「え、水から入れるんだ」

「そう。で、最初は強火。ある程度したら弱くするけど」

温度の上昇とともに鍋の中の汁には穴子の旨みが溶け出てきているようだった。

「さ、濾すよー」

何もかも取り除かれ、黄金色のスープだけになったところに砂糖・酒・醤油を入れ、沸かないように火を調整しながらグルグルとお玉でかき回し始めた。弱火調節の限界点まで細火にしているので鍋の表面は湯気が立っては消え、まるで露天風呂の表面のようだった。

お玉はグルグルと右回り、かと思えば左回り、そのあとは縦にジグザグと波立てたり。

「こうやってすこ~しずつ水分が蒸発していくでしょ。鍋にいっぱいの汁が、・・そうねぇ、底から四~五センチくらいに煮詰まったら出来上がりかな」

「そんなに減るまで!しかも沸騰させちゃいけないんでしょ?」

「鍋に半分くらいに煮詰まってくると焦げる可能性があるからね。焦げたら終わりだから。細心の注意を払うよ。寿司屋の仕込みの中で一番神経を使うのはこれだから」

三日をかけて煮詰められた穴子のタレ=煮詰めは、専用のステンレス製の容器に入れられ、ついに完成した。

「店を立ち上げる時って、普通は穴子の煮詰めを誰かからもらうものなんだ。修行先の師匠とか、知っている先輩とかね。積み重ねた旨みが最初からはないからね、どんなに頑張っても。でもオレは誰からももらわない。最初の旨みは薄いかもしれないけどそれよりどうやって作ったのかを全部見ていないで出すほうが嫌だ。自分の店のものは100%自信を持って出したいんだ」

開店から三~四ヶ月経った頃、あるグルメサイトにすし処のがみの評価が載った。

<穴子の煮詰めが団子のツユみたい> と書かれていた。

それから何度か煮詰めを作り足していったある日、開店当初からお見えになっていたお客様が仰った。

「なんだかさぁ、この頃穴子のタレ、おいしくなったねぇ」

開店の時以来、私は煮詰め作りの手伝いをしていない。

こつこつと自分だけでやっているのだろう。