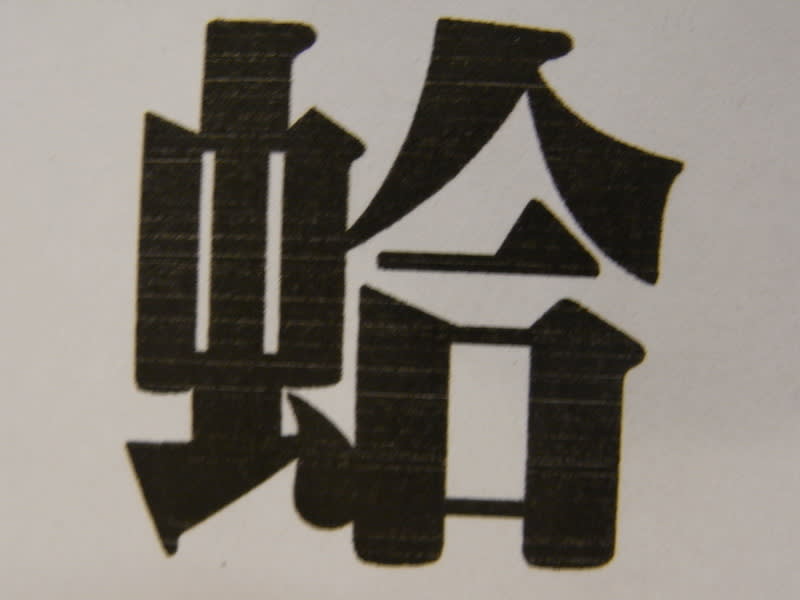

わたしの魚(ウォ)キペディア 第38回 むつ

のどぐろを仕入れてきた日はムツにまつわる会話になることが多く。

それはのどぐろがアカムツという名前だからだと思うのです。

「のどぐろってさぁ…アカムツだよね?」

「うん」

「赤いけど、のどが黒いから“のどぐろ”?」

「そう」

私はいつものように食物事典の『魚・ムツ』のページを調べます。

「アカムツって、ムツ科じゃないです」

「何科?」

主人は訊きました。

「スズキ科です」

私はさらにパソコンで『アカムツ』を調べました。

「ムツとクロムツはムツ科ですが、アカムツはスズキ科もしくはホタルジャコ科という説もあります」

「なんじゃそりゃ」

「いずれにしてもアカムツはムツ科じゃないです」

「ムツといえば‥オレの子供のころはクロムツだったんだよ。ま、今もあるしたまに仕入れるけどね」

「へー」

「親父がクロムツ仕入れてたのは覚えてる。アカムツは・・あったかもしれないけどたぶん関東近県のものだったね」

「日本海側じゃなくて?」

「千葉とかかなぁ。最近じゃない?のどぐろっていって北陸や山陰からバンバン入って来るようになったの」

「わたし、ムツにまったく馴染みがなくて‥全然わかんない」

「こんなにアカムツはもてはやされてなかったよ」

「そうなんだ。私の中ではさ、クロムツかどうかわかんないけど、煮付けってイメージがあるんだよね。居酒屋さんのランチ定食のメニューで“ムツの煮付け”っていう文字が‥」

「もしクロムツの煮付けだったら相当大サービスだよ」

「え、そーなの」

「高級魚だから」

「マジで?あ~、じゃー‥ちがうわ。750円とか850円だったもん、生卵まで付いて」

「もしかして銀ムツじゃない?」

「あ‥」

「でしょ、今でいうメロかな」

「あ~たしかに脂がのってたもんな~、でもおいしかったな~。あのさ、クロムツじゃない普通の、ただの“ムツ”は食べたことある?」

「‥自覚しては、ないね、たぶん」

「私もー」

いつか日本のどこかを旅して、偶然入った定食屋さんで“ムツの煮付け”に出会うことが夢になりました。

わたしの魚(ウォ)キペディア 第36回 はたはた

しょっつるが魚醤だというのは知っていましたが、ハタハタからつくられるというのはニュースで知りました。

たしか2003年頃だったと思います。

しばらく続いていたハタハタの禁漁が緩められ、しょっつる用に漁がおこなわれた(うろ覚えなので間違っていたらすみません)というような内容だったので、しょっつるはハタハタが原料なんだなぁと解った次第です。

'90年代、激しく減少していたハタハタの漁獲量復活のため数年間にわたり全面禁漁にしたという情報をテレビ・新聞などで見聞きしていましたので、これはもう一生食べられない魚かもしれない‥と半ば諦めていました。

ところが数年前、主人がハタハタの醤油干しを仕入れてきました。

「うっそ、ハタハタ?これが、ハタハタ?」

私はハタハタが私の視線によって少し温まるんじゃないかというくらい見つめました。

飴色のしっとりとした表面の皮はなめらかそうで、シシャモの何倍かの大きさでした。

苦笑しながら主人が「一本小さめのがあるから試食してみる?」と言うので、ガクガクと首を縦に振りました。

焼いている間ずっとサラマンダーにへばりつき、上火とハタハタを見比べて待ちました。

「はいお待ち、ハタハタの醤油干しの炙り」

ひとくち食べて唸りました。

純粋な味。

できれば獲れた場所で獲れたところの空気を吸いながらその土地の酒と一緒に食したい。水と空と一緒に。

そんなことを一気に喋りました。

すると主人は

「んー。そうかもしれないけど、うちって全国からいろんなものを仕入れてるじゃない?東京で食べてもらうのをお願いするしか、ないんだよねー」

と、困惑気味に微笑んでいました。