なんかこのシリーズ書いてるうちに効率厨な感じになってしまい、調子に乗ってPart 3。Part 3というほどではなく Part 2.1くらいなんだが、さらに自動化ができたのでご報告。前回エントリーの一点だけめんどくさいなと思ったことを改善できた。

以下の2つのエントリーを読んでいただかないとなんのことかわからないです。要するに「字幕テロップ入れをできるだけ省力化したい/工数減らしたい」、という欲求です。

動画に字幕テロップを入れるのはAfter Effectsを!

動画に字幕テロップを入れるのはAfter Effectsを! Part 2

アンカーポイントを常にセンターにする

前回エントリーで唯一不満だったのは、アンカーポイントを移動させるために「ctrl + alt + HOME」を毎度操作しないといけない点。まあ、許容範囲ではあるんだが、めんどいといえばめんどい。

さらにいうと1行のテロップを2行にするたびに位置が変わるし、左寄せなのか中央寄せなのかでも位置変わるし、わずらわしいことがまだ多々残ってる。

そこで、、

アンカーポイントにエクスプレッションを埋め込めばよいんじゃね?

と思ったら吉日。早速書いてみたらうまくいった。

textTop = this.sourceRectAtTime().top;

textHeight = this.sourceRectAtTime().height;

textLeft =this.sourceRectAtTime().left;

textWidth =this.sourceRectAtTime().width;

[textLeft + textWidth/2, textTop + textHeight/2]

このエクスプレッションをアンカーポイントに埋め込んでみるべし。

これで改行しても、文字数増えても、行間を広くしても、何しても常に「テキストボックスの真ん中にアンカーを移動」してくれる。ハイ。

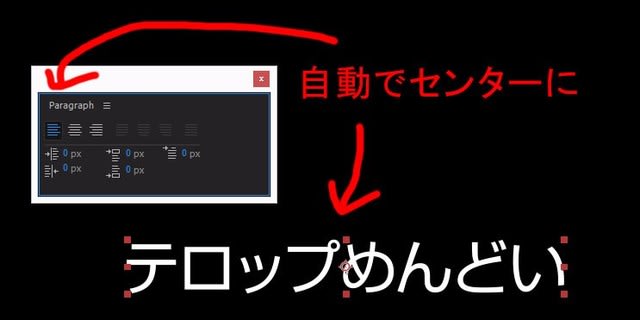

左寄せでもアンカーはセンター

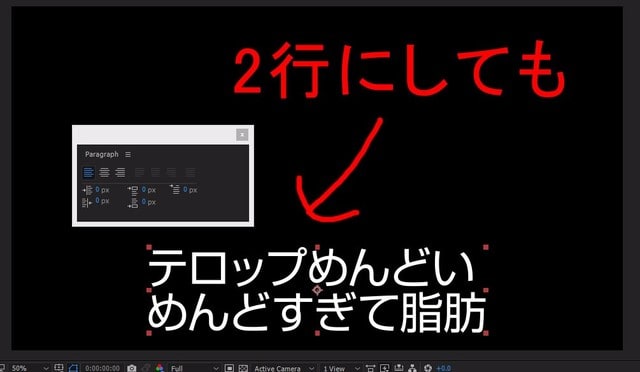

2行にしても同じ位置に

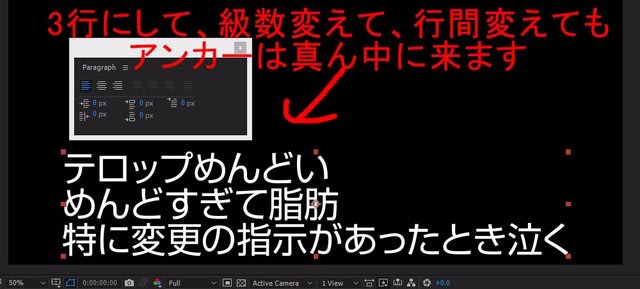

3行にしてフォントや級数、行間を変えても同じ位置に

あまりにも地味過ぎて、、、

というわけで今回は自分でエクスプレッション書いたのでそこそこ偉い。まあもちろん参考になりそうな情報は漁りましたが。

にしても書いてて思ったんだが、我がブログは地味だねーー。。。

なんかこう、パーティクルがばんばん飛んだり、新宿の人混みを消したり、ロボットを首都高に合成したり、なんかそういう派手なチュートリアルだとかっこいいけど、地味に「テロップ入れ」で3本もエントリー書くかー??って感じです、ハイ。

アンカーポイントのエクスプレッション埋め込み、差し支えなければ、ありがたくコピペさせていただきますm(__)m

Aeは自動カーニングが優秀なのがいいですよね。その点Prはそういったオプションもないので、手動でカーニング調整がクソです。

なので、いくらAeでPrにテンプレで渡しても、(エッセンシャルグラフィックスパネルでしたっけ?)カーニングができないので、結局Aeで書き出したほうが良い、という結論になり。

Prのエッセンシャルグラフィックスパネルが日本語の自動カーニングまで進化したら嬉しいですが、エクスプレッション等で位置等も制御できるのはAeならではですね。

こちらこそ、コメントで教えていただいたおかげで、かなり楽になりました!ありがとうございます。

> 差し支えなければ

差し支えないどころか、ぜひコピペいただき、不具合等使用感をお知らせください。ウチの環境ではすでにバンバン使っていて、今のところ快調です!(バンバン使う=バンバンテロップ入れ作業が発生してる、、、orz)

> Aeは自動カーニングが優秀

そうなんですよね。さらにいうとAEに慣れてるのでイラレよりも使いやすいです。

欲を言うとイラレのようにレイヤースタイルの縁取りが何重にでもできればいいんですけどねーーー、、この方法のテロップ作りは、1レイヤーでテロップ1枚というのが結構キモなので、レイヤースタイルにもうちょっと自由度があるとウレシイ。。

僕はPrは使わないので比較はできないですが、Vegasもテキスト周りはクソです。クライアント試写用に「仮素材」「未撮影」「アニメーションまだ」とかテキスト入れる時以外は使いません(笑

まあ編集ソフトは基本的には編集のためですよね~

教えていただいたエクスプレッション、さっそくコピペさせていただきましたが、便利ですね!

今の所、なにも問題なく、今後この方法がスタンダードになると思います。

大変助かりました&ありがとうございました。

すばらしい!

良かったです。僕もたまには役に立つことがある!!(笑

ぜひぜひまた情報共有させてください。クライアントの知らないところで楽しましょう!!

こんな便利なテクがあったとは…!!

有り難うございます。

拡散させてもらってよろしいでしょうか?

コメントありがとうございます!そういっていただけるとめっさうれしいです!書いた甲斐がありました!!

> 拡散させてもらってよろしいでしょうか?

よろしいもなにもぜひぜひどんどん広めてください!みんなでもっと楽な方法で仕事しましょう!

ただし、、、、

クライアントさんには内緒です。「テロップ入れ簡単でしょ!全部入れて!」とか言われたら元も子もない(笑

上記のエクスプレッションを埋め込んだのですが、

関数this.sourceRectAtTimeが未定義であると、

メッセージが出てきます。

関数を定義したい場合どのようにすればよいのでしょうか?

初歩的な質問ですいません。

おかしいな。まるっとコピペして埋め込んでらっしゃいますか?何か違うことをされてなければ問題なく動くはずですが、、、

sourceRectAtTimeは結構頻繁に使うエクスプレッションなので、検索するといろいろ出てきます。

https://forums.adobe.com/thread/2412796

この↑問題が似たように思うのですがいかがでしょうか?

あとccのバージョンはいくつでしょうか?AE15.1はちょっとsourceRectAtTimeの仕様が変わってるとの報告が上がっています。

突然で申し訳ございません。

ただ、このブログの記事に感銘を受けてしまったので投稿させていただきました。

ずーっと、テキストのアンカーポイントが自動でセンターになる工夫がどこかにないか、もしくは自分で作れないか?長年考えていたものです。

エクスプレッションの式が書けなくて悶々としていましたが、まさか今日、こちらでこんなに素敵なアイディアに出会えるなんてとても幸せです。

わたしもぜひ参考にコピペさせていただきたいのですが、良いでしょうか?

この悩みをAE使う同僚に話しても理解(そもそもエクスプレッション使わないで手動が一番だよ。派)されなくて寂しい思いをしていたので。。。

ついつい熱くなってしまいました。

コメントありがとうございます!

ぜひぜひお使いください!!!

sourceRectAtTimeというエクスプレッションは結構頻繁に使うのでぜひほかでも試してみてください。

僕も全然書けません。ごく基礎的なことだけです。複雑なエクスプレッションを書ける人が羨ましいです。。

ただ「手でやる」は時間も出来ることも限界があるんでぜひ同僚の方にもエクスプレッションをオススメされてください!

ありがとうございます。

私はPhotoshopのスクリプトを使用しておりましたが

Part1と同様に、修正しても

レイヤー名が反映されない問題点を抱えておりました。

最近は番組をやっていないので、

AEのレイヤースタイルの表現でも十分事足りるので

今後はこの方法で楽させていただきます!

さて、表題の自動アンカーポイントの

スクリプトエラーについてですが

私の環境(Windows10/CC2019)では

エラーが出てしまい反映されませんでした。

ですが、下記スクリプトに変更して

改善されましたのでご共有させていただきます。

※thisの後にLayerを付けただけです。

textTop = thisLayer.sourceRectAtTime().top;

textHeight = thisLayer.sourceRectAtTime().height;

textLeft = thisLayer.sourceRectAtTime().left;

textWidth = thisLayer.sourceRectAtTime().width;

[textLeft + textWidth/2, textTop + textHeight/2]

コメントありがとうございます!

なるほど、CC2019ではthisだけだとエラーが出ちゃうんですね。。。

参考になりました!

うちはまだcc2017なんですよねー、、、cc2018で痛い目にあったんで、あまりあげたくないんですよね。。そんな毎年上げなくていいからもっと安くして欲しい。。もうすぐサブスク値上げらしいですしね。。

ですがCC2019でWindowsでもProResの書き出しが

可能になるという革新的な機能が追加されたので

すぐにアップデートしました。

(PremiereのビデオプレビューもProResに変更してから快適に…)

もちろん諸々の事情でCC2017は残しておりますが!笑

> ProRes書き出し

そうなんですか!知りませんでした。もしかして444も対応済み??

でもAfter Effectsとか、ほんと正直2014でも全く問題ないので、アップデートの必要を感じないんですよね。。3年毎くらいの更新でいいから、お布施安くして欲しい、というのが全ユーザーの共通の願いだと思います。

だいたい普段の業務に忙しくて1年毎に新しい機能覚えるとかやってられないじゃないですか。

それよりじっくり3年くらいかけて大きなアップデートしてもらって、3年に一回感動する、、とかのほうがユーザーは喜ぶと思うんです。

まあ僕は2014→2017→(たぶん2020)って感じで勝手にそうしてますが、、、

にしても2018は痛い目に合いました。2015は評判が悪すぎてインスコしたこともないです(笑

普段遣いはCC2017でもいいですが

変換やProRes納品の為だけの場合でも

CC 2019は入れておくと何かと便利なのでぜひ!

個人的には行き来が面倒くさいので

常に最新で挑んでいます!笑

もちろん、2015と2018の呪いも通過済みです!笑

あと、Premier CC 2019からファイル統合機能が追加され

何重に読み込まれた収録素材などのファイルを

後から統合することが出来るようになりました。

おかげで、プロジェクト引き継ぎや、

XMLでの差込などの際に大量の重複ファイルで

ビンが汚くなるストレスから開放されました!笑

情報ありがとうございます!

教えていただいて早速CC2019インスコしました!まだ使ってませんが、、、

でもそうですよね、ProResで出力できるだけでもかなり違いますよね。わかります。ProResで納品って言われたときの絶望感。。。いやあのWinなんですけど、、、

Adobeはもう少しサブスクリプションの柔軟性を設けてくれればいいんですけどね。映像屋にはほとんどのソフト必要ないですし。。まあでも月5000円は安いんですけどね。。。