Food habits of horses, cattle, and sheep–goats and food supply in the forest–steppe zone of Mongolia: a case study in Mogod sum (county) in Bulgan aimag (province)

Seiki Takatsukia and Yuki Morinaga

Journal of Arid Environment, in press (Impact Factor: 1.77, accepted on October 16th, 2019)

摘要:モンゴルでは1990年代の社会体制の変化により家畜の数が増え、草原植生も大きな変化をしつつある。にも関わらず、意外なことに家畜の食性を定量的に解明した研究はない。そこで、モンゴル北部の森林スッテプ帯のブルガン県モゴド・ソムの。谷にある調査地1と川辺にある調査地2でウマ(大型非反芻獣)、ウシ(大型反芻獣)、ヤギ・ヒツジ(小型反芻獣)の食性を糞分析法で調べた。

ウマは典型的なグレーザー(イネ科を主体とする食性をもつ草食獣)であり、糞はグラミノイド(イネ科・カヤツリグサ科)が50-70%と優占していた。スゲ(Carex)が多いのもウマの特徴だった。ウシでもグラミノイドが多く、Stipa(イネ科の1種)が20-40%を占め、ウマよりも多かった。ヤギ・ヒツジではStipaが30%、稈(イネ科の茎)が40%であった。類似度指数とDCA分析によると、糞組成は場所よりも家畜の違いをより強く受けていることがわかった。これはおそらく家畜のサイズ、消化生理、放牧の仕方などによるものと思われる。つまり、ウマは自由に動けるから自分たちの好きな水辺のスゲが生えているところに行ってスゲをよく食べるが、ウシはゲルの近くで採食して夕方はゲルに戻るという行動パターンをとるので、ゲルの周りのStipaが多い植生を反映した食べ物になっていた。ヤギ・ヒツジはウシと同じ反芻獣だから食性もウシに似ていたが、牧民に動きを規制され、場所によって違いがあった。

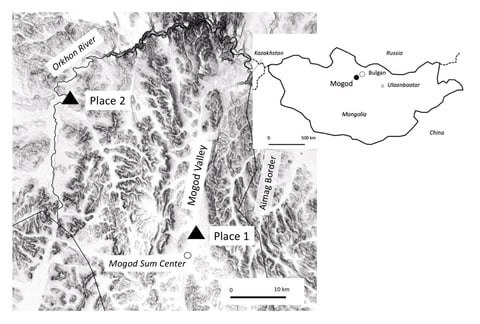

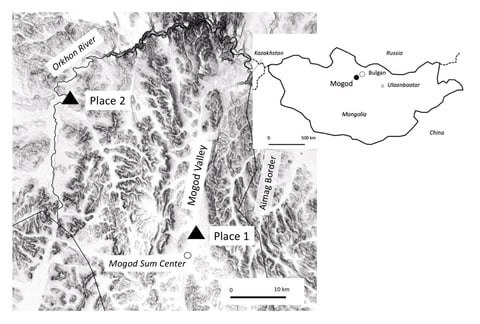

調査地

比較した2カ所の地形と植生。S:斜面(slope)、B:湿地(bog)、A:河辺沖積地(alluvial flat)

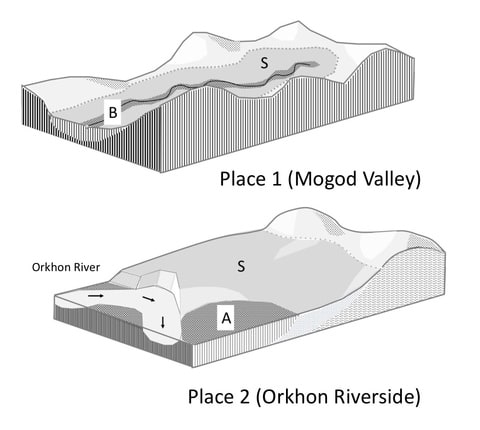

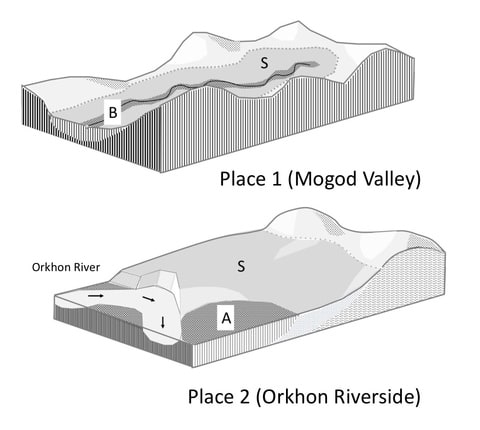

比較した2カ所の景観。調査地2はオルホン川に近くスゲのある河辺沖積地生がある。

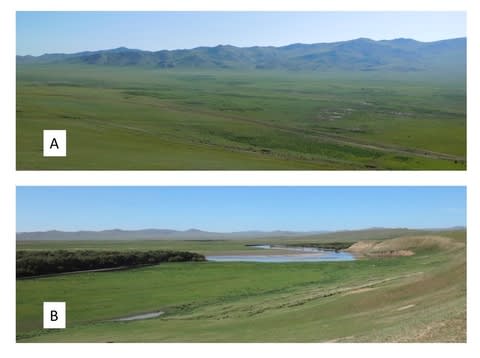

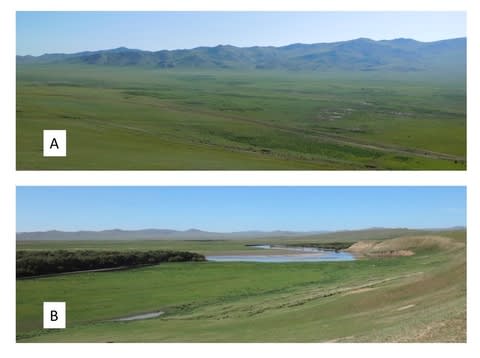

オルホン川に近くスゲのある河辺沖積地。スゲが優占し、家畜の食べないアヤメの仲間が目立つ。ウマはここによく来る。

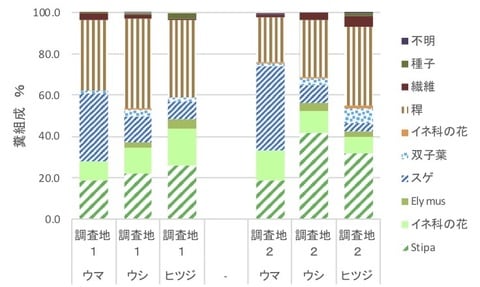

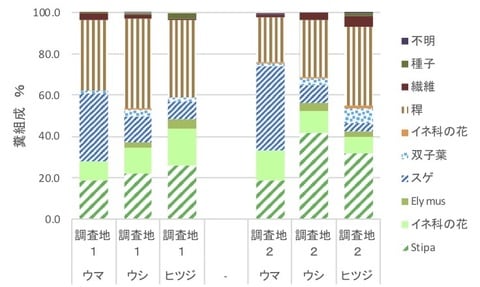

2カ所での糞の組成。ウマでCarex(スゲ)が多く、ウシでStipa(イネ科の1種)が多い。

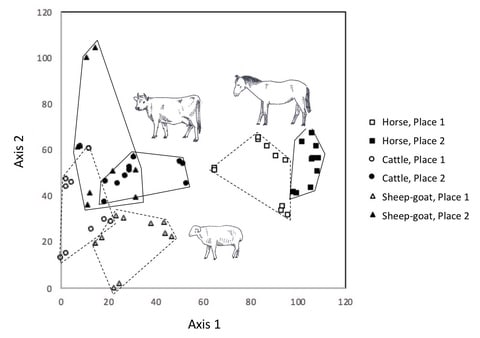

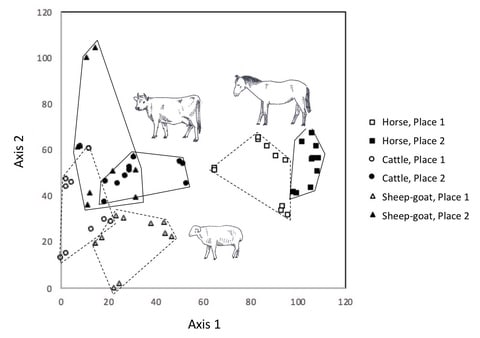

糞組成を示すDCA展開図。組成が近いほどグラフ上の点が接近して表現される。ウマがその他の家畜と違うことがわかる。

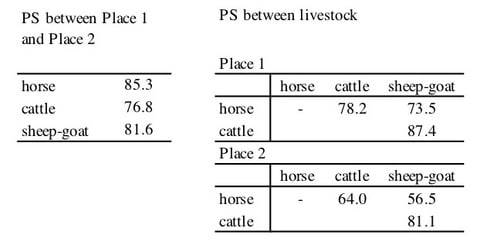

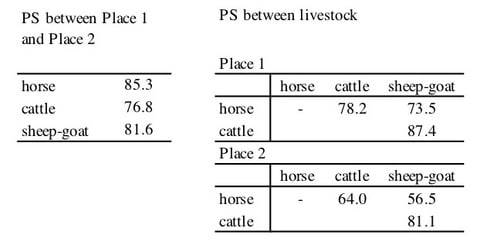

場所ごと(左)と家畜同士(右)の糞組成の類似度(PS)。似ているほど100に近づく。どの家畜でも2カ所の類似度は80%前後と大きい。場所1ではウシとヤギ・ヒツジが似ていた。場所2ではウマの違いがよりはっきりしていた。

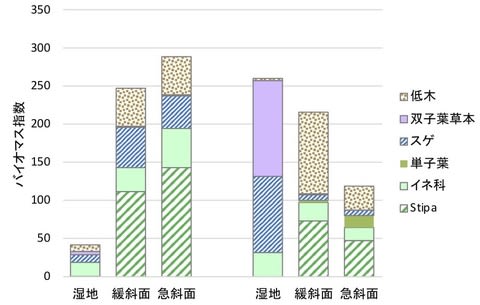

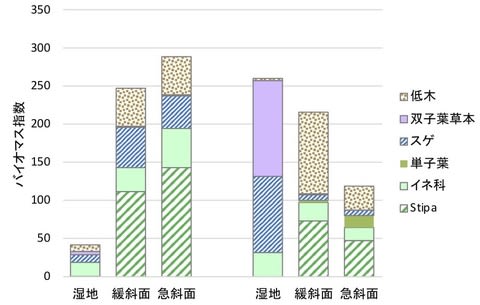

2カ所における地形ごとの植物の組成。植物の量はバイオマス指数(被度x高さ)。場所1では緩斜面、急斜面の面積が広く、そこではStipaが多い。場所2では湿地が広く、すげと双子葉草本が多く、斜面ではStipaと低木が多い。

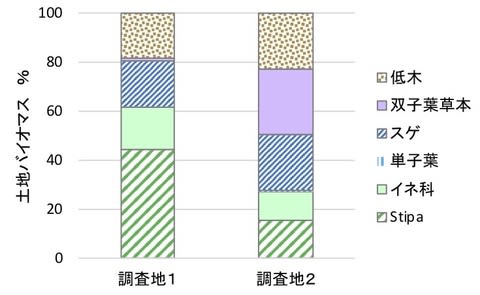

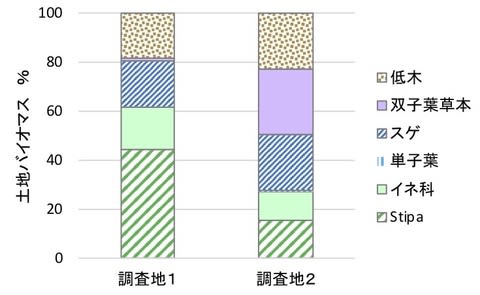

2カ所の地形の面積割合をもとに推定した、土地全体のバイオマス指数。調査地1ではStipaが44%を占め、調査地2ではStipaは15%にすぎず、双子葉草本、低木、スゲ(Carex)などが多いという違いがあった。

以上の結果から家畜の食性は、場所の食物供給の違いをあまり反映せず、動物の消化生理学的特性や、行動圏の違いを反映していると考えた。

Seiki Takatsukia and Yuki Morinaga

Journal of Arid Environment, in press (Impact Factor: 1.77, accepted on October 16th, 2019)

摘要:モンゴルでは1990年代の社会体制の変化により家畜の数が増え、草原植生も大きな変化をしつつある。にも関わらず、意外なことに家畜の食性を定量的に解明した研究はない。そこで、モンゴル北部の森林スッテプ帯のブルガン県モゴド・ソムの。谷にある調査地1と川辺にある調査地2でウマ(大型非反芻獣)、ウシ(大型反芻獣)、ヤギ・ヒツジ(小型反芻獣)の食性を糞分析法で調べた。

ウマは典型的なグレーザー(イネ科を主体とする食性をもつ草食獣)であり、糞はグラミノイド(イネ科・カヤツリグサ科)が50-70%と優占していた。スゲ(Carex)が多いのもウマの特徴だった。ウシでもグラミノイドが多く、Stipa(イネ科の1種)が20-40%を占め、ウマよりも多かった。ヤギ・ヒツジではStipaが30%、稈(イネ科の茎)が40%であった。類似度指数とDCA分析によると、糞組成は場所よりも家畜の違いをより強く受けていることがわかった。これはおそらく家畜のサイズ、消化生理、放牧の仕方などによるものと思われる。つまり、ウマは自由に動けるから自分たちの好きな水辺のスゲが生えているところに行ってスゲをよく食べるが、ウシはゲルの近くで採食して夕方はゲルに戻るという行動パターンをとるので、ゲルの周りのStipaが多い植生を反映した食べ物になっていた。ヤギ・ヒツジはウシと同じ反芻獣だから食性もウシに似ていたが、牧民に動きを規制され、場所によって違いがあった。

調査地

比較した2カ所の地形と植生。S:斜面(slope)、B:湿地(bog)、A:河辺沖積地(alluvial flat)

比較した2カ所の景観。調査地2はオルホン川に近くスゲのある河辺沖積地生がある。

オルホン川に近くスゲのある河辺沖積地。スゲが優占し、家畜の食べないアヤメの仲間が目立つ。ウマはここによく来る。

2カ所での糞の組成。ウマでCarex(スゲ)が多く、ウシでStipa(イネ科の1種)が多い。

糞組成を示すDCA展開図。組成が近いほどグラフ上の点が接近して表現される。ウマがその他の家畜と違うことがわかる。

場所ごと(左)と家畜同士(右)の糞組成の類似度(PS)。似ているほど100に近づく。どの家畜でも2カ所の類似度は80%前後と大きい。場所1ではウシとヤギ・ヒツジが似ていた。場所2ではウマの違いがよりはっきりしていた。

2カ所における地形ごとの植物の組成。植物の量はバイオマス指数(被度x高さ)。場所1では緩斜面、急斜面の面積が広く、そこではStipaが多い。場所2では湿地が広く、すげと双子葉草本が多く、斜面ではStipaと低木が多い。

2カ所の地形の面積割合をもとに推定した、土地全体のバイオマス指数。調査地1ではStipaが44%を占め、調査地2ではStipaは15%にすぎず、双子葉草本、低木、スゲ(Carex)などが多いという違いがあった。

以上の結果から家畜の食性は、場所の食物供給の違いをあまり反映せず、動物の消化生理学的特性や、行動圏の違いを反映していると考えた。