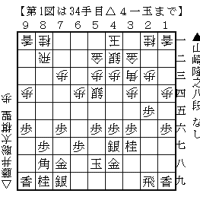

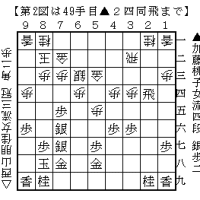

昨晩の函館記念の決勝。並びは松井‐郡司の神奈川に佐藤,古性‐三谷‐東口の近畿,岩津‐棚橋の岡山で小倉は単騎。

三谷がスタートを取って古性の前受け。4番手に岩津,6番手に松井,最後尾に小倉で周回。残り2周のホームを出てから松井が上昇。バックで古性の前に出て打鐘。ここで松井がペース駆けに持ち込んだので,古性は引かずに郡司の内での競りを選択。必然的にその後ろも三谷と佐藤で競り合い。この競り合いの影響で佐藤の後ろに続いていた小倉が落車。古性と郡司の競りは残り1周のバックの入口まで続き,ここで古性が番手を奪取。郡司は東口を阻んで三谷の後ろに。さらに佐藤との競りで三谷が苦しくなり,古性の後ろが郡司になりました。岩津はバックで自力で発進しましたが,これは不発。直線は番手を奪取した古性が松井を差して優勝。逃げた松井が1車身差で2着。三谷からは離れましたが郡司を追って外を追い込んだ東口が半車輪差で3着。

優勝した大阪の古性優作選手は3月の松山記念以来の優勝で記念競輪11勝目。函館記念は初優勝。このレースは松井が先行1車だったので,どのような先行をするかがまず焦点。前受けの古性を叩いてすぐにペースを緩めましたから,ラインでの決着よりも自身の優勝を強く意識した走りになりました。2着には残っていますので,悪くはなかったと思いますが,番手を古性に奪われてしまったのは誤算だったでしょうから,ペースを緩めるにしても,ラインで出きってからにした方がよかったかもしれません。あるいは後ろが競っているなら,ペースアップするのをもっと遅い段階にするという策も取れたのではないでしょうか。松井のペース駆けになっては古性も優勝のチャンスが少なくなるでしょうから,番手に飛びついたのがよい判断であったと思います。

第三部の最後に第三部の中で論じられてきた感情affectusを定義するにあたって,第三部定理九備考と一転して第三部諸感情の定義一のように欲望cupiditasを定義した理由は,スピノザ自身が説明しています。これはこの定義Definitioの後の説明に書かれているのですが,この説明はとても長いものですから,ここでは必要なことを簡潔にまとめます。

スピノザは,欲望を意識された限りでの衝動appetitusといったのですが,衝動自体は意識されようとされまいと同一の働きactioをなします。いい換えれば,ある衝動が意識されたからといって,その衝動が別の衝動に変化することはありません。このために,欲望と衝動との間の差異というのは,それが意識されるかされないかという点にのみ存するのであって,それを排除すれば衝動と欲望は同一です。もしもある衝動は必ず意識されてある衝動は絶対に意識されないというならば,衝動と欲望の間に差異を求めることは可能です。必ず意識される衝動だけを欲望といい,そうではない衝動は欲望といわずに衝動といえばよいからです。ですが実際はそのようになっているわけではなく,ある衝動が意識される場合もあれば意識されない場合もあります。なので衝動と欲望は,それが意識されるのかされないのかという相違があるだけであって,事実上は同一のものであるという結論になります。

このために,もしも欲望を衝動によって定義してしまうと,衝動は欲望と変わるところはないのですから,欲望を欲望によって定義することになってしまいます。これでは欲望に限らず,ものの定義になり得ません。だからスピノザはここで欲望を定義するにあたって,それとは別の仕方での定義を模索したのです。そのことについてはこのようにいわれています。

「欲望を,我々が衝動,意志,欲望または本能という名称をもって表示する人間本性の一切のその中に包含するような仕方で定義しようとつとめた」。

このような意図をもって定義されているのが,第三部諸感情の定義一であるのです。國分はこの欲望の定義について,『エチカ』のうちにいくつかあるターニングポイントのひとつであるといってよいと指摘しています。なぜなのかを検討していきましょう。

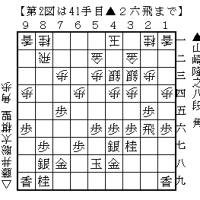

三谷がスタートを取って古性の前受け。4番手に岩津,6番手に松井,最後尾に小倉で周回。残り2周のホームを出てから松井が上昇。バックで古性の前に出て打鐘。ここで松井がペース駆けに持ち込んだので,古性は引かずに郡司の内での競りを選択。必然的にその後ろも三谷と佐藤で競り合い。この競り合いの影響で佐藤の後ろに続いていた小倉が落車。古性と郡司の競りは残り1周のバックの入口まで続き,ここで古性が番手を奪取。郡司は東口を阻んで三谷の後ろに。さらに佐藤との競りで三谷が苦しくなり,古性の後ろが郡司になりました。岩津はバックで自力で発進しましたが,これは不発。直線は番手を奪取した古性が松井を差して優勝。逃げた松井が1車身差で2着。三谷からは離れましたが郡司を追って外を追い込んだ東口が半車輪差で3着。

優勝した大阪の古性優作選手は3月の松山記念以来の優勝で記念競輪11勝目。函館記念は初優勝。このレースは松井が先行1車だったので,どのような先行をするかがまず焦点。前受けの古性を叩いてすぐにペースを緩めましたから,ラインでの決着よりも自身の優勝を強く意識した走りになりました。2着には残っていますので,悪くはなかったと思いますが,番手を古性に奪われてしまったのは誤算だったでしょうから,ペースを緩めるにしても,ラインで出きってからにした方がよかったかもしれません。あるいは後ろが競っているなら,ペースアップするのをもっと遅い段階にするという策も取れたのではないでしょうか。松井のペース駆けになっては古性も優勝のチャンスが少なくなるでしょうから,番手に飛びついたのがよい判断であったと思います。

第三部の最後に第三部の中で論じられてきた感情affectusを定義するにあたって,第三部定理九備考と一転して第三部諸感情の定義一のように欲望cupiditasを定義した理由は,スピノザ自身が説明しています。これはこの定義Definitioの後の説明に書かれているのですが,この説明はとても長いものですから,ここでは必要なことを簡潔にまとめます。

スピノザは,欲望を意識された限りでの衝動appetitusといったのですが,衝動自体は意識されようとされまいと同一の働きactioをなします。いい換えれば,ある衝動が意識されたからといって,その衝動が別の衝動に変化することはありません。このために,欲望と衝動との間の差異というのは,それが意識されるかされないかという点にのみ存するのであって,それを排除すれば衝動と欲望は同一です。もしもある衝動は必ず意識されてある衝動は絶対に意識されないというならば,衝動と欲望の間に差異を求めることは可能です。必ず意識される衝動だけを欲望といい,そうではない衝動は欲望といわずに衝動といえばよいからです。ですが実際はそのようになっているわけではなく,ある衝動が意識される場合もあれば意識されない場合もあります。なので衝動と欲望は,それが意識されるのかされないのかという相違があるだけであって,事実上は同一のものであるという結論になります。

このために,もしも欲望を衝動によって定義してしまうと,衝動は欲望と変わるところはないのですから,欲望を欲望によって定義することになってしまいます。これでは欲望に限らず,ものの定義になり得ません。だからスピノザはここで欲望を定義するにあたって,それとは別の仕方での定義を模索したのです。そのことについてはこのようにいわれています。

「欲望を,我々が衝動,意志,欲望または本能という名称をもって表示する人間本性の一切のその中に包含するような仕方で定義しようとつとめた」。

このような意図をもって定義されているのが,第三部諸感情の定義一であるのです。國分はこの欲望の定義について,『エチカ』のうちにいくつかあるターニングポイントのひとつであるといってよいと指摘しています。なぜなのかを検討していきましょう。