王力雄:皇女神話――チベットと中国の歴史的関係(1)

ZDF(第二ドイツテレビ)北京駐在記者の劉登立は米国で成長した。彼の父親はかつて国民党軍の将校で、のちに米国に定住した。米国で教育を受けて育った劉登立は父親と歴史をめぐる多くの点で見解が異なる。そのうちの一つが中国とチベットとの関係である。父親は彼に、「チベットは昔から中国だった、1300年余り前に中国の唐王朝が文成公主をチベット王ソンツェン・ガンポに嫁がせたからだ」と言った。その時まだ中学生だった劉登立が父親に「その時ネパールも王女をソンツェン・ガンポに嫁がせたけど、なぜチベットはネパールの一部じゃないの?」と問い返したので、父親は言葉に詰まって目を白黒させたという。

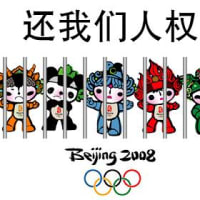

ほとんどの中国人が文成公主の神話を通じて中国とチベットの歴史的関係を理解している。あたかも、中国が皇女を嫁がせたところは、すべて中国の領土になるかのように。これはいささか可笑しな論法である。実際は当時のチベットは非常に強大で、勢力範囲は西はパミール高原を超えてアラブやトルコにまでおよび、北は今日の中国の新疆と甘粛の河西回廊におよび、東はかつて中国の四川、雲南のほとんどを占領した。その時代のチベット民族は征服者として中央アジア全域に軍を進駐させていた。唐王朝を建国した李氏はチュルクの血統と文化的背景を帯びていたので、通婚を一種の辺境安定の政治手段として用いた。皇女を一人嫁にやるのは大軍を派遣するのに比べてはるかに安上がりだ。帝室の娘は大勢いるし、帝王は自分の実の娘を嫁がせるわけでもない(文成公主は一族の娘にすぎない)。唐王朝が「諸蕃」に嫁がせた皇女は15人にもなる(注1)。文成公主を嫁がせる以前、唐の太宗李世民はすでに弘化公主を吐谷渾(トヨクコン)王に嫁がせ、衡陽公主を突厥の処羅可汗の子に嫁がせている。当時の遊牧民族の首領にとっては、彼らのあこがれる文明社会(唐は古代中国文明の最盛期の王朝だった)の皇女を手に入れることは、下層の武骨者が貴族のお嬢さんを娶るようなもので、心理的意義がはるかに婚姻自体を上回っていた。当時のチベット王ソンツェン・ガンポは吐谷渾王が唐の皇女を娶ったことを知って、唐に対して同様の要求を突きつけた。

ソンツェン・ガンポの態度が傲慢だったからか、当時の唐の太宗がチベットを十分重視していなかったからか、いずれにせよ最初太宗は断った。ソンツェン・ガンポは激怒して、大軍を率いて初めに吐谷渾を討伐し、続いて唐に攻め入って、太宗に書状を送った。「もし皇女を嫁がせなければ、5万の兵を動員して、お前の唐国を奪い、お前を殺し、皇女を奪う」(注2)。なんとも豪胆なことである。

無論、唐の強大さをもってすれば、ソンツェン・ガンポの武力に屈服するわけではない。しかし、双方がともに痛手を被った戦争は、太宗にチベットの軽視すべからざるを知らしめた。ソンツェン・ガンポが態度を軟化させ、兵を引いて使者に贈り物を持たせて長安に求婚に赴かせると、太宗はすぐに文成公主をソンツェン・ガンポに嫁がせることを承知した。求婚の使者にまで琅琊公主の孫娘を妻として賜ったことからみると、太宗のチベット慰撫の切迫した気持ちがうかがえる。だから、文成公主のチベット入りはやむなく同意したことだと言えるだろう。

なぜ文成公主がほかの異国に嫁いだ皇女より有名なのかといえば、たぶん主な原因は彼女の嫁ぎ先が最も遠く、最も辺鄙な地方だったからだろう。嫁いで39年、死ぬまで中原に戻らなかったので、美女を惜しむ気持も加わって同情された。彼女がチベットに行く途上で流した涙で川の流れまで向きを変えた(青海省にある倒淌河の名前の由来となった)という伝説は十分に後世の人々の彼女に対する憐れみを物語っている。文成公主の死後30年、唐はさらにもう一人金城公主をチベットに嫁がせている。彼女の伝説はいっそう悲惨である。金城公主は雍王守礼の娘であったが、中宗の娘と偽ってチベットに嫁がせられた。中宗は自ら金城公主を長安から100里のところまで送り、当時の始平県で公主と別れる時、中宗は涙を流して悲しんだ。そして、悲しみを表すために始平県の死刑囚の処刑を免除し、庶民の1年間の労役を免除し、始平の県名を金城(今日の陝西省興平県)に改め、彼と金城公主の別れた地を愴別里と命名した。この伝説からはチベットとの平和のために、唐王朝の皇帝がやむを得ず割愛しなければならなかったものの大きさを知ることができる。もともとチベットの使者はチベットの皇子のために求婚に来たと説明していたが、公主がチベットにつくと彼女を娶るのはチベット王に変わっていた。公主は当時わずか13,4歳、彼女を娶ったチベット王ティデ・ツクツェンは、伝説によると白髪と白髭の年寄りで、顔がどちら側だか分らなかったという(注3)。

中国の皇女がチベットに行ったことで中国とチベットの関係発展に役立たなかったとはいえない。たとえば、ソンツェン・ガンポが文成公主を娶ってから、10年間チベットは唐を攻めなかった。しかし、10年は歴史の大河の中では一瞬にすぎない。ソンツェン・ガンポの死後、文成公主は29年間やもめを通したが、その在世中チベットと唐は絶えず衝突を繰り返した。それ以後の100年間中国はほとんど安らかな日はなかった。その時代のチベットと中国の大きな戦争を人がまとめている。

「唐高宗咸亨4年(西暦673年)、薛仁貴に命じて軍勢十余万を率いてチベットを討ち、チベットの大将欽陵に敗れる。武后如意元年(692年)、チベット入寇し、武后は武威将軍王孝傑を遣わして大いに之を破る。万歳通天元年(696)チベットが凉州を寇(あだ)し、官軍大敗する。長安2年(702)、チベット入寇し、四役皆之を破る。玄宗開元12年(727)チベット入寇し、王君奐大いに之を破る。16年、肖嵩チベットを祁連で破る。代宗広徳元年(763)チベット長安を寇し、郭子儀が撃破し遁走させる。徳宗貞元2年(786)チベットが入寇し監州などの地を陥れる。貞元5年(789)、韋皋がチベットを大いに破り、隔年また続けてチベットを破り、大将論賛熱を生け捕りにする。貞元16年(801)、チベットがまた大挙して入寇す。」(注4)

このうち、763年には、チベットは何と大唐の首都長安を攻略している。当時のチベットの首領チソン・デツェンこそ金城公主が生んだ息子である。徳宗年間、チベットは河隴の地だけで50万の大唐の壮丁を奴隷として奪い去った(注5)。唐の穆宗長慶年にチベットに使節として入った劉元鼎がチベットの龍支城に入ったとき、かつて戦争で捕虜になった唐軍の将兵「千人の老人が拝みながら泣き、天使の安否を問うて曰く『軍隊が負けてからも、今の子孫にいたるまでいまだ唐服を忘れ難く、朝廷はまだ我々を心にかけていてくれるだろうか?』」。唐代の大詩人白居易に「縛戎人」という題の詩がある。描いているのはかつてチベットの捕虜になった唐人の悲惨な経歴であり、それはいっそう生き生きと真に迫る(注6)。

これほど多く皇女について述べたのは、一方的な願望の立場が、事実の真相とどれだけ遠くかけ離れているかを説明するためである。もとより、まともに歴史を研究している人は皇女の嫁入りを国家主権の証明としたりはしないだろうが、過剰に文成公主のチベットに対する重要性を誇張することが、非常に普遍的な現象になっている。あたかも、文成公主がチベットに行って初めてチベットに文明がもたらされたかのように言う。医療知識、技術工芸、調理知識、野菜の種子、はてはチベットの仏教までもが文成公主によってもたらされたと言う。その中に若干の真実があるとしても、強調しすぎることは、民族的思い上がりの傾向をもたらす。その主張は、あたかも漢民族が一人の娘を嫁にやれば、ほかの民族の文明と歴史を変えられるかのようだ。しかも、それが二つの民族が代々分割できないことの根拠にされてしまう。だが、事実はそれが一方的な思い込みの神話であることを証明している。

出典:http://www.observechina.net/info/artshow.asp?ID=48995

内容は『天葬』の重出である。脚注は出典の原文を参照。

関連記事:

モンゴルは中国ではない――チベットと中国の歴史的関係(2)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/2ac8dfc98e938c0e7c329d1edd01aca5

収縮内向した明朝――チベットと中国の歴史的関係(3)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/77f46d8d85cf7f21c50238361f95f63c

清朝の対チベット経営--チベットと中国の歴史的関係(4)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/52e7dde21cc5561a919c555d0c09542a

主権かそれとも宗主権か――チベットと中国の歴史的関係(5)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/62ece96b90b264d17ffce53ec61af385

駐チベット大臣(アンバン)――チベットと中国の歴史的関係(6)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/2be5e0d9fb8549af0b0f9479389a059f

ZDF(第二ドイツテレビ)北京駐在記者の劉登立は米国で成長した。彼の父親はかつて国民党軍の将校で、のちに米国に定住した。米国で教育を受けて育った劉登立は父親と歴史をめぐる多くの点で見解が異なる。そのうちの一つが中国とチベットとの関係である。父親は彼に、「チベットは昔から中国だった、1300年余り前に中国の唐王朝が文成公主をチベット王ソンツェン・ガンポに嫁がせたからだ」と言った。その時まだ中学生だった劉登立が父親に「その時ネパールも王女をソンツェン・ガンポに嫁がせたけど、なぜチベットはネパールの一部じゃないの?」と問い返したので、父親は言葉に詰まって目を白黒させたという。

ほとんどの中国人が文成公主の神話を通じて中国とチベットの歴史的関係を理解している。あたかも、中国が皇女を嫁がせたところは、すべて中国の領土になるかのように。これはいささか可笑しな論法である。実際は当時のチベットは非常に強大で、勢力範囲は西はパミール高原を超えてアラブやトルコにまでおよび、北は今日の中国の新疆と甘粛の河西回廊におよび、東はかつて中国の四川、雲南のほとんどを占領した。その時代のチベット民族は征服者として中央アジア全域に軍を進駐させていた。唐王朝を建国した李氏はチュルクの血統と文化的背景を帯びていたので、通婚を一種の辺境安定の政治手段として用いた。皇女を一人嫁にやるのは大軍を派遣するのに比べてはるかに安上がりだ。帝室の娘は大勢いるし、帝王は自分の実の娘を嫁がせるわけでもない(文成公主は一族の娘にすぎない)。唐王朝が「諸蕃」に嫁がせた皇女は15人にもなる(注1)。文成公主を嫁がせる以前、唐の太宗李世民はすでに弘化公主を吐谷渾(トヨクコン)王に嫁がせ、衡陽公主を突厥の処羅可汗の子に嫁がせている。当時の遊牧民族の首領にとっては、彼らのあこがれる文明社会(唐は古代中国文明の最盛期の王朝だった)の皇女を手に入れることは、下層の武骨者が貴族のお嬢さんを娶るようなもので、心理的意義がはるかに婚姻自体を上回っていた。当時のチベット王ソンツェン・ガンポは吐谷渾王が唐の皇女を娶ったことを知って、唐に対して同様の要求を突きつけた。

ソンツェン・ガンポの態度が傲慢だったからか、当時の唐の太宗がチベットを十分重視していなかったからか、いずれにせよ最初太宗は断った。ソンツェン・ガンポは激怒して、大軍を率いて初めに吐谷渾を討伐し、続いて唐に攻め入って、太宗に書状を送った。「もし皇女を嫁がせなければ、5万の兵を動員して、お前の唐国を奪い、お前を殺し、皇女を奪う」(注2)。なんとも豪胆なことである。

無論、唐の強大さをもってすれば、ソンツェン・ガンポの武力に屈服するわけではない。しかし、双方がともに痛手を被った戦争は、太宗にチベットの軽視すべからざるを知らしめた。ソンツェン・ガンポが態度を軟化させ、兵を引いて使者に贈り物を持たせて長安に求婚に赴かせると、太宗はすぐに文成公主をソンツェン・ガンポに嫁がせることを承知した。求婚の使者にまで琅琊公主の孫娘を妻として賜ったことからみると、太宗のチベット慰撫の切迫した気持ちがうかがえる。だから、文成公主のチベット入りはやむなく同意したことだと言えるだろう。

なぜ文成公主がほかの異国に嫁いだ皇女より有名なのかといえば、たぶん主な原因は彼女の嫁ぎ先が最も遠く、最も辺鄙な地方だったからだろう。嫁いで39年、死ぬまで中原に戻らなかったので、美女を惜しむ気持も加わって同情された。彼女がチベットに行く途上で流した涙で川の流れまで向きを変えた(青海省にある倒淌河の名前の由来となった)という伝説は十分に後世の人々の彼女に対する憐れみを物語っている。文成公主の死後30年、唐はさらにもう一人金城公主をチベットに嫁がせている。彼女の伝説はいっそう悲惨である。金城公主は雍王守礼の娘であったが、中宗の娘と偽ってチベットに嫁がせられた。中宗は自ら金城公主を長安から100里のところまで送り、当時の始平県で公主と別れる時、中宗は涙を流して悲しんだ。そして、悲しみを表すために始平県の死刑囚の処刑を免除し、庶民の1年間の労役を免除し、始平の県名を金城(今日の陝西省興平県)に改め、彼と金城公主の別れた地を愴別里と命名した。この伝説からはチベットとの平和のために、唐王朝の皇帝がやむを得ず割愛しなければならなかったものの大きさを知ることができる。もともとチベットの使者はチベットの皇子のために求婚に来たと説明していたが、公主がチベットにつくと彼女を娶るのはチベット王に変わっていた。公主は当時わずか13,4歳、彼女を娶ったチベット王ティデ・ツクツェンは、伝説によると白髪と白髭の年寄りで、顔がどちら側だか分らなかったという(注3)。

中国の皇女がチベットに行ったことで中国とチベットの関係発展に役立たなかったとはいえない。たとえば、ソンツェン・ガンポが文成公主を娶ってから、10年間チベットは唐を攻めなかった。しかし、10年は歴史の大河の中では一瞬にすぎない。ソンツェン・ガンポの死後、文成公主は29年間やもめを通したが、その在世中チベットと唐は絶えず衝突を繰り返した。それ以後の100年間中国はほとんど安らかな日はなかった。その時代のチベットと中国の大きな戦争を人がまとめている。

「唐高宗咸亨4年(西暦673年)、薛仁貴に命じて軍勢十余万を率いてチベットを討ち、チベットの大将欽陵に敗れる。武后如意元年(692年)、チベット入寇し、武后は武威将軍王孝傑を遣わして大いに之を破る。万歳通天元年(696)チベットが凉州を寇(あだ)し、官軍大敗する。長安2年(702)、チベット入寇し、四役皆之を破る。玄宗開元12年(727)チベット入寇し、王君奐大いに之を破る。16年、肖嵩チベットを祁連で破る。代宗広徳元年(763)チベット長安を寇し、郭子儀が撃破し遁走させる。徳宗貞元2年(786)チベットが入寇し監州などの地を陥れる。貞元5年(789)、韋皋がチベットを大いに破り、隔年また続けてチベットを破り、大将論賛熱を生け捕りにする。貞元16年(801)、チベットがまた大挙して入寇す。」(注4)

このうち、763年には、チベットは何と大唐の首都長安を攻略している。当時のチベットの首領チソン・デツェンこそ金城公主が生んだ息子である。徳宗年間、チベットは河隴の地だけで50万の大唐の壮丁を奴隷として奪い去った(注5)。唐の穆宗長慶年にチベットに使節として入った劉元鼎がチベットの龍支城に入ったとき、かつて戦争で捕虜になった唐軍の将兵「千人の老人が拝みながら泣き、天使の安否を問うて曰く『軍隊が負けてからも、今の子孫にいたるまでいまだ唐服を忘れ難く、朝廷はまだ我々を心にかけていてくれるだろうか?』」。唐代の大詩人白居易に「縛戎人」という題の詩がある。描いているのはかつてチベットの捕虜になった唐人の悲惨な経歴であり、それはいっそう生き生きと真に迫る(注6)。

これほど多く皇女について述べたのは、一方的な願望の立場が、事実の真相とどれだけ遠くかけ離れているかを説明するためである。もとより、まともに歴史を研究している人は皇女の嫁入りを国家主権の証明としたりはしないだろうが、過剰に文成公主のチベットに対する重要性を誇張することが、非常に普遍的な現象になっている。あたかも、文成公主がチベットに行って初めてチベットに文明がもたらされたかのように言う。医療知識、技術工芸、調理知識、野菜の種子、はてはチベットの仏教までもが文成公主によってもたらされたと言う。その中に若干の真実があるとしても、強調しすぎることは、民族的思い上がりの傾向をもたらす。その主張は、あたかも漢民族が一人の娘を嫁にやれば、ほかの民族の文明と歴史を変えられるかのようだ。しかも、それが二つの民族が代々分割できないことの根拠にされてしまう。だが、事実はそれが一方的な思い込みの神話であることを証明している。

出典:http://www.observechina.net/info/artshow.asp?ID=48995

内容は『天葬』の重出である。脚注は出典の原文を参照。

関連記事:

モンゴルは中国ではない――チベットと中国の歴史的関係(2)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/2ac8dfc98e938c0e7c329d1edd01aca5

収縮内向した明朝――チベットと中国の歴史的関係(3)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/77f46d8d85cf7f21c50238361f95f63c

清朝の対チベット経営--チベットと中国の歴史的関係(4)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/52e7dde21cc5561a919c555d0c09542a

主権かそれとも宗主権か――チベットと中国の歴史的関係(5)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/62ece96b90b264d17ffce53ec61af385

駐チベット大臣(アンバン)――チベットと中国の歴史的関係(6)

http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/2be5e0d9fb8549af0b0f9479389a059f