■お安く読む・中公新書「武士と世間」で書いた山本博文氏の一件は未だ謎の中である。直接お聞きするには気が小さい私としては足がすくんでしまう。

この本を読んでいたら、また気に成る記事があった。第五章「殉死と世間の目」に、山鹿素行が「山鹿語類」に書いたとされる、「(忠利公に)殉死するべき人とされた人物が殉死をしないとして悪く言われた結果、本人が「陰口をたたくのではなく、直接理由を聞きたい」といいこれに誰も言い出す人はいなかった」とする逸話を乗せている。その人の名は加々山(奥田)権左衛門だとしている。

この権左衛門について山本氏はいささかの疑問を持っておられるようだ。

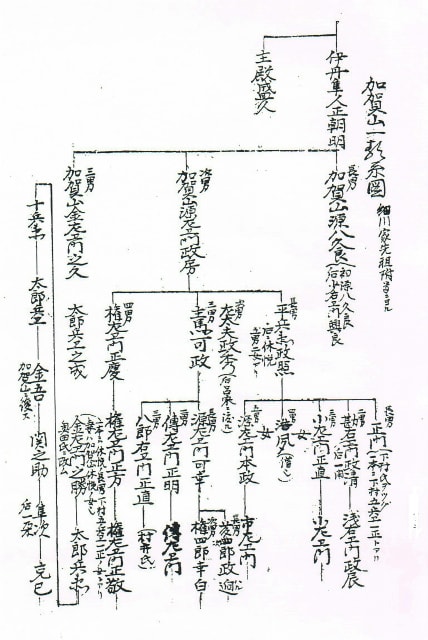

加々山主馬の父源左衛門は、摂津高槻城主高山右近の三男で、長男が加々山平兵衛(のち奥田休悦)、先祖附・加賀山彦次郎の項に「加々山

主馬奥田古権左衛門儀、右休悦弟ニ而御座候」とあり、主馬の兄か弟に権左衛門を称する者がいたことがわかる。ただし、この権左衛門の事蹟

は明らかではなく、素行がいう「加々山権右衛門」は加々山主馬と混同している可能性もある。

この本の初版は2003年6月である。執筆をされたこの時期に於いては、確認するに足る資料が不足していたものと思われる。

権右衛門とはまさしく、主馬の次弟(源左衛門・四男)である。

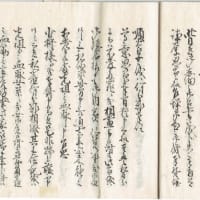

「権右衛門の事蹟はあきらかでなく」 とされるが、調べてみるといろいろあるのだが、天草島原の乱の翌年・寛永十六年細川家は鉄炮百挺を

調達する動きがあり、権右衛門が携わっている。一例としてこれを挙げておく。

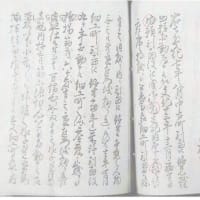

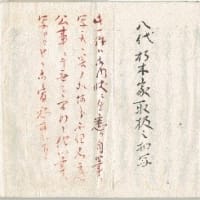

覚

一、御鉄炮百丁堺ニて可申付旨被仰出事

一、右百丁之どうらん諸道具御国にて可申付旨被仰出事

一、御鉄砲之薬箱桐ニて弐拾箱造らせ御薬を入大阪へ上せ

置可申旨被仰出事

一、御たて弐拾御留主中ニ申付御夫(天)守へ上ヶ置可申

旨被仰出事

一、百目玉之かわ鉄炮下はりからかねニて弐拾丁可申付旨

被仰出事

右之御道具御留守中ニ相調可申旨被仰出候、代銀相渡候

様ニ可被成下御印、以上

寛永拾六年二月廿二日 (忠利ローマ字印)

奥田権左衛門尉(花押)

奉行中

権右衛門は2,080石を領する上級家士である。

忠利の死に当たっては、阿部弥一右衛門の殉死に伴う不幸な阿部一族誅伐事件があった一方では、殉死するべき人間だと噂の口に上がりな

がらも、弥一右衛門とは対極の行動をした権左衛門のような人物もあった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます