「自陣飛車」というのは、上級者のワザっぽい。

飛車というのはやはり、竜にして敵陣で暴れるのが、もっとも使いでがある。

そこをあえて、自陣で生飛車のまま活用するというのは、強い人の発想という感じがする。

前回は永瀬拓矢叡王・王座の驚異的なねばりを見たが(→こちら)、今回は自陣飛車の、それも、するどい攻撃手を見ていただこう。

1992年、第50期B級2組順位戦。

8回戦で、羽生善治棋王と森下卓六段がぶつかった。

羽生は順位上位で、6勝1敗と首位を走っており、この強敵を倒せば、昇級は8割がた決まりというところ。

森下は順位下位ですでに2敗しているが、この直接対決をものにすれば、まだ望みをつなげる。

なにより、憎きライバルを足止めする、最大のチャンスでもあるのだ。

星勘定でも、プライドでも、絶対に負けられない大一番は、羽生が先手で相矢倉に。

ここまで羽生に、痛い目にあうことが多かった森下は意識しすぎたか、序盤で軽率な手を指してしまう。

△24歩と桂を取りにいったのが、らしくないミスで、平凡に▲33歩とたたかれて、先手の攻めがつながっている。

森下の読みでは、強く△23金とかわして指せるはずが、そこに▲32歩成の軽手があるのを見落としていた。

△同玉に▲35歩と打って、銀が死んでいる。

タダで取りきるはずの桂が、守りの銀と交換になっては大失敗だ。

やむを得ず△33同桂だが、▲24角とさばいて、△25桂、▲42角成、△同飛、▲25歩で先手の調子がいい。

ただ序盤で失点しても、そこでくずれないのが森下の強さ。

羽生が自然な手で攻めているようだが、意外とパンチが入らない。

▲24角では平凡に▲33同桂成と取って、△同角に▲35歩、△23銀と押さえてから▲36飛とすれば、ハッキリ優勢だったのだ。

そのうち後手も馬を引きつけ、飛車を打ちこんで端に味をつけるなど、なんだかいやらしい感じになってくる。

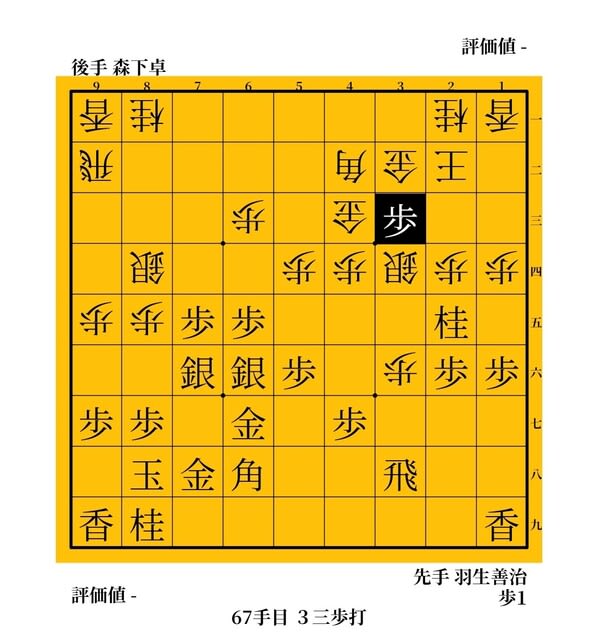

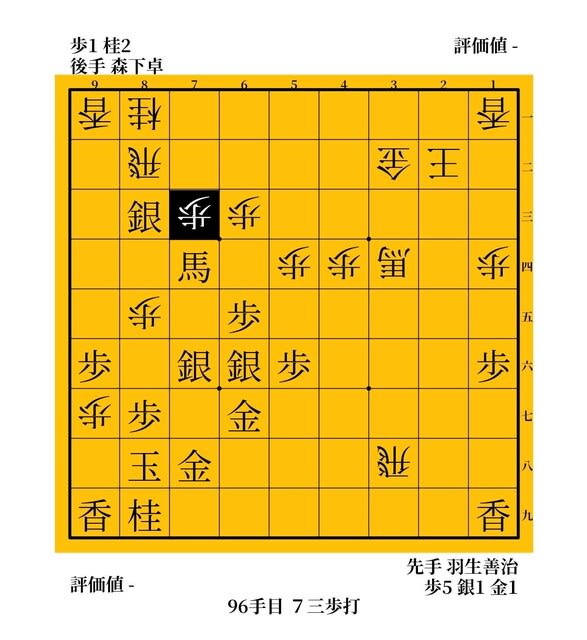

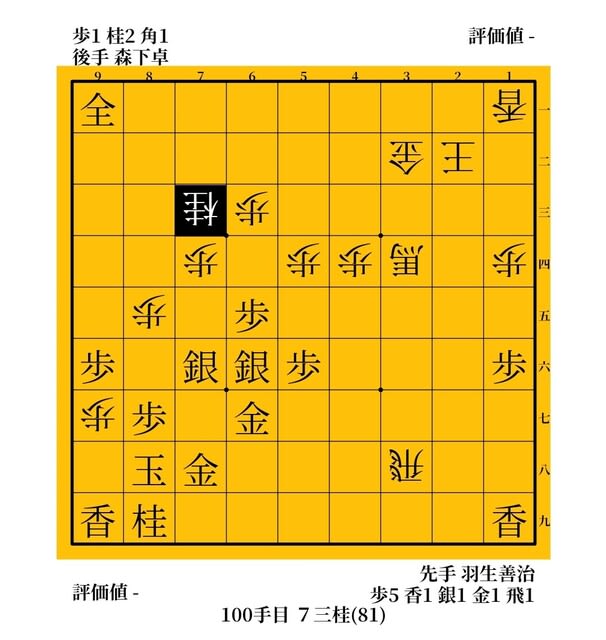

図は一気の攻略はむずかしいとして、B面攻撃に方向転換したところ。

相手の攻め駒を責めながら、上部を厚くする、いわゆる「羽生ゾーン」に銀を打ったのだ。

△42飛と逃げれば、▲97香とイヤミを消し、金銀のスクラムを活かして、入玉模様で戦うというのが先手のプランだった。

ところが、ここからの森下の対応がうまかった。

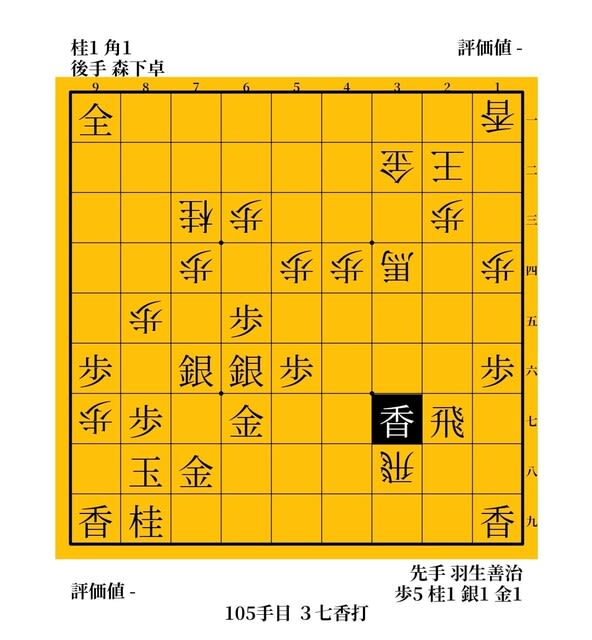

△73歩と打ったのが、「羽生ゾーン」を逆用する好手。

▲84馬と逃げると、△72桂と打つ筋がある。

▲同銀成は、△84飛と馬を取られる。

△72桂に▲82銀成なら、△84桂と取った形が、▲76の銀取りと、△96桂と跳ねる手の両ねらいで、後手がうまい。

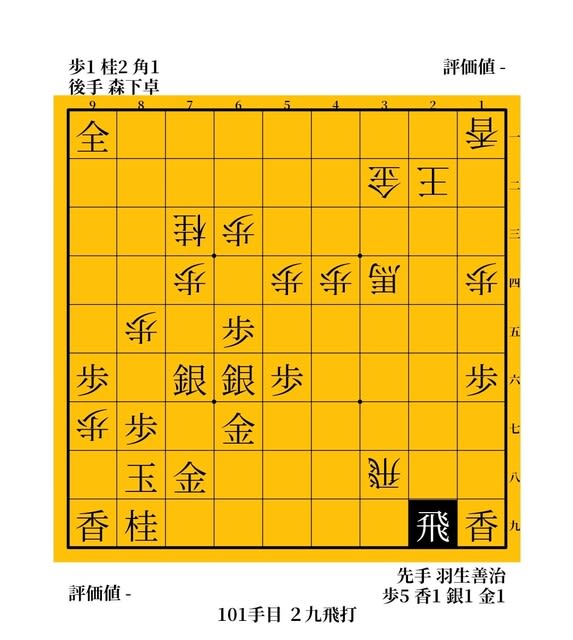

△73歩に対して、羽生は単に▲82銀成と飛車を取るが、△74歩と急所の馬を除去することに成功。

▲91成銀と、駒を補充しながら端の脅威を緩和させると、後手も△73桂と遊び駒を活用して好調子。

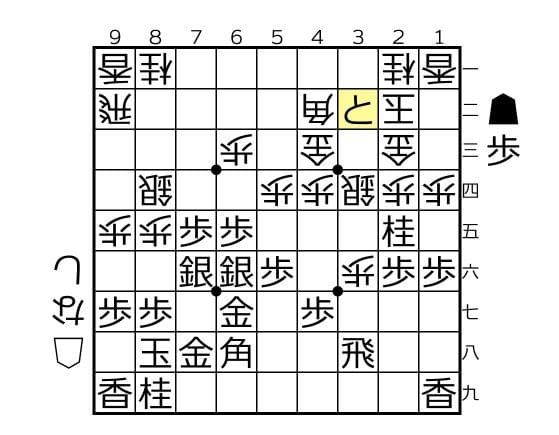

流れるような手順で、森下がうまくやったようにも見えるが、実はそうでもなかった。

要の馬を消され、成銀を僻地に追いやられても、先手から次の手がきびしかったからだ。

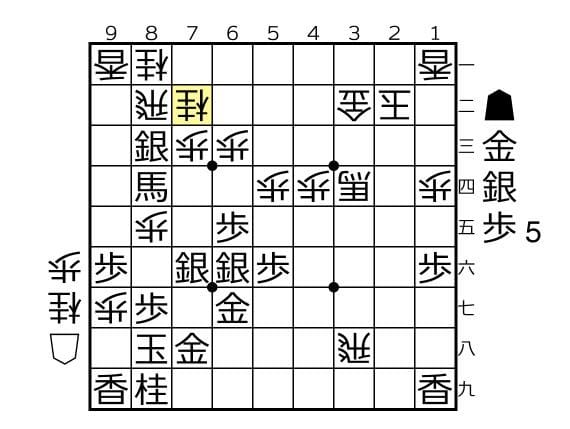

▲29飛が、後手陣の不備をつく、巧妙な自陣飛車。

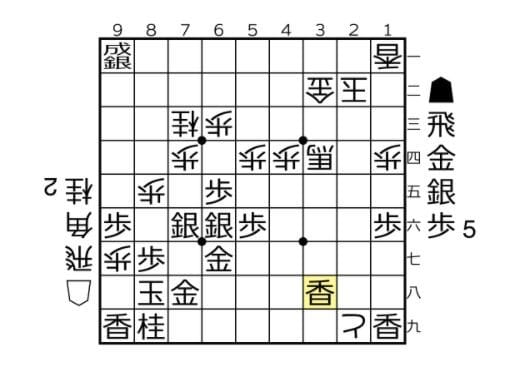

△28歩と打って簡単に止まりそうだが、それには▲39香(!)のクロスカウンターが激痛。

△29歩成に、▲38香と取り返した形が、後手の歩切れを見事についている。

歩が1枚でもあれば、△35歩でなんでもないところ。

これで、馬と金を射抜くクロスボウの矢を、止める手段がない。

この飛車打ちに、森下は△27桂(!)と、すごい中合を見せ、場をしのごうとする。

これも好手で、▲同飛とつり上げてから△23歩とすれば、▲39香が消えている仕組みだが、今度は▲37香と裏から打って、やはりどこまでも受ける歩がない。

△35桂という、つらい受け方しかないが、▲46桂、△45馬、▲33歩とたたいて攻めがつながる形。

以下、森下も力を出して大熱戦になったが、最後は猛追を振り切って、羽生が昇級に大きく前進する1勝を、手に入れることとなったのだ。

結果もさることながら、この将棋は作りもすごいというか、えげつない。

なんといっても、「駒得は裏切らない」をモットーにする森下を歩切れにさせて攻めたてるとは、羽生の組み立てには、おそろしいものがあるではないか。

ライバルに勝利した羽生は、C級1組時代に続いて、ここでも森下を置き去りにして昇級を果たすのだ。

(村山慈明の見せた「米長哲学」編に続く→こちら)