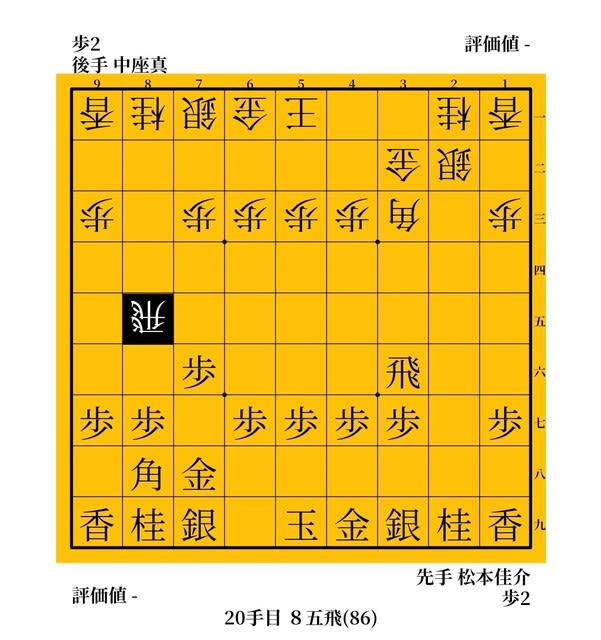

前回の続き。

平成の将棋界で猛威を振るった

「中座飛車」

「横歩取り△85飛車戦法」

この第1号局を見事勝利で飾った中座真四段。

なら、この将棋がきっかけで、この戦法が広まったのかと言えば、これがそういうわけではない。

のちの取材でわかったことだが、中座はこの将棋や研究を通じて、この△85飛型に自信が持てなくなり、もう指さないつもりだったというのだ。

もしここで話が終わっていれば、この戦法はこれにて終了。

将棋史に名を残すことはなく、おそらく平成の将棋界は、また今と少しばかり違ったものになっていたことだろう。

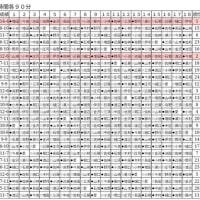

もちろん、それでも「丸山名人」や「渡辺竜王」は生まれていたかもしれないが(両者とも△85飛車戦法の使い手だった)、少なくとも将棋界全体の後手番の勝率は、今よりも確実に落ちていたはず。

2008年にプロ将棋史上唯一、

「後手番が先手番に勝ち越し」

という大事件があったが、中座流の存在抜きに、この出来事を語ることはできないのだから。

さらにおもしろいのは、中座がこの△85飛車型を指してみた意図は、なんと「守備で使う」ためだったこと。

もともとは横歩取りから△84飛と引いて、△41玉、△51金、△62銀と組む形を中座は愛用していた。

中原誠十六世名人が愛用した、いわゆる「中原囲い」だが、この形は角の頭を▲36歩から▲35歩と、ねらわれやすい。

こうなると、▲34飛と横歩を取らせた損がモロに響くということで、△84飛と引いたものを、もう一回△85飛と浮いて▲35歩を牽制するようになるのだが、

「じゃあ、もう最初から△85飛と引いとけばいんじゃね?」

これが「中座飛車」のスタートであったという。

「後手番で攻められる、主導権を取れる」

という戦法のスタートが「ディフェンスのアイデア」だったというのだから、もう、わけがわからない。

つまり中座は「△85飛は守備的位置」と考え、そこにある穴が完全には埋まらないとこの戦法を断念したわけだが、ここにまた別のアイデアをもった棋士が登場する。

それが野月浩貴八段。

この将棋の隣で対局していた野月は、中座のアイデアを見て声をかけた。

「おもしろい戦法ですね」

このとき、すでにピンときていたのだろう。

これが「守備の手」であることは感想戦などで聞いたのだろうが、それを知るよしもなく横目でながめていたときに、おそらく、

「こっから攻めたら、イケんじゃね?」

そのアイデアが、浮かんでいたのだ。

そういえば、野月の棋風は自他ともに認める「攻め将棋」。

創始者本人が気づいていなかった「鉱脈」を察知した野月は、これをオフェンシブな形に訳し直して大ブレイクさせることに。

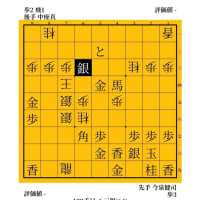

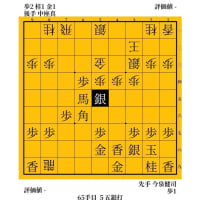

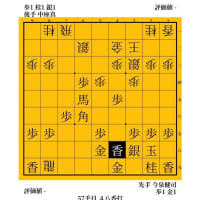

横利きを最大限に生かして△25歩と先手の飛車を押さえ、▲28飛と重くさせてから、△73桂と活用。

▲15歩に△75歩と仕掛けて、飛車角桂で一方的に攻めまくる。

このときに、△85の位置が攻撃に絶好であると。

逆に先手は攻める形がなく、このことを見抜いた野月のセンスには、すばらしいものがある。

これが見事に当たって、野月は「先駆者特権」ともいえる形で早指し新鋭戦に優勝。

さらにはA級順位戦の降級がかかった一番に、井上慶太八段が採用したことによって「本物だ」との評価が一気に高まった。

ここが運命の妙で、「中座飛車」の創始者は中座真四段だったが、彼は本当の意味でのこの戦法のすごさには気づいていなかった。

そこを拾い上げたのは野月浩貴四段だが、彼一人だと、おそらく△85飛とするアイデアは思いつかなかった。

両者のひらめきが、たまたま交錯したことが、この戦法の、そして将棋界の歴史そのものを左右した。

そういえば、あの「藤井システム」も、

「もし第1号局に負けてたら、もう藤井システムは使ってないですよ。え? もったいない? ふつうはそうでしょ。負けたら、もう使わないですよ」

藤井猛九段本人が、そうおっしゃっていた。

どんなすばらしい戦法でも、それを計られるのは「結果」という物差しのみ。

そして、将棋の世界の結果など「99対1」の形勢が、一手で吹っ飛ぶ可能性もある危うすぎるのもにすぎない。

「革命」が起こるのは、そしてそれが伝播するのは、ほとんどが本人たちも意図しない「偶然」に頼られる。

「藤井システム」も「△85飛車戦法」も存在しない平成の将棋界なんて想像もできないが、それは「結構な確率」であり得た話なのだ。

(中座真三段が四段になった三段リーグ編に続く)

(井上慶太がA級残留を決めた中座流の名局はこちら)

(丸山忠久名人の横歩取りによる劇的な防衛劇はこちら)

(その他の将棋記事はこちらから)

1998年の竜王戦で谷川竜王が藤井挑戦者に4タテを喰らったシリーズは鮮烈でした。

あのときは第1局「穴熊vs藤井システム」で、第2局が「相振り飛車」。

第3局は「穴熊vs四間飛車から石田流」で第4局が「右四間飛車」と谷川先生が作戦を散らして工夫したのに全然通じなかった。

流れも藤井七段が絶好調で研究も行き届いていたのに比べて、谷川竜王は絶不調で研究も後手後手にまわって、なんでも周囲から

「あのシリーズは戦う前から勝敗は決まっていた」と言われていたとか。

対戦成績はこの4連敗を除けばちょうど5割で、まったくの五分だから、このときの谷川先生はよほど調子が上がらなかったんでしょうね。