「中座飛車はもしかしたら、将棋界に存在しなかったのかもしれない」

「中座真八段引退」のニュースを聞いて、その危うい事実を、あらためて思い出すこととなった。

将棋界にはそのときどきで、「歴史を変えた」といえるような新手、新戦法が存在する。

昭和の新手メーカーといえば升田幸三九段で、

「角換わり升田定跡」

「升田式石田流」

など現代に脈々とつながる新機軸の数々は、枚挙にいとまがない。

平成だとやはり、はずせないのが「藤井システム」。

この衝撃と功績は、リアルタイムで体感した者にとって語っても語りつくせないほどだ。

そしてもうひとつ、平成の将棋界をゆるがし、おそらくは多くの棋士たちの運命を変えたであろう新戦法が、もうひとつある。

それこそが「中座飛車」あるいは「中座流△85飛車戦法」と呼ばれるもの。

特に「丸山忠久名人」と「渡辺明竜王」誕生は、この戦法を抜きにしては語れないほどなのだ。

この高飛車にかまえる形から、バリバリ暴れていくのがこの戦法の売り。

後手番でも主導権が取れるということで、大流行を超えた居飛車党のマスト戦法になったほど。

ただおもしろいことに、創始者である中座真八段は、この「中座飛車」の基本形のような形をあまり指していない印象がある。

それには第1号局からの流れがあるので、まずはそこを見ていただきたい。

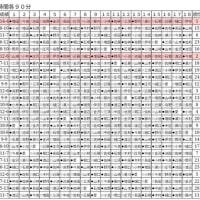

1997年のC級2組順位戦。

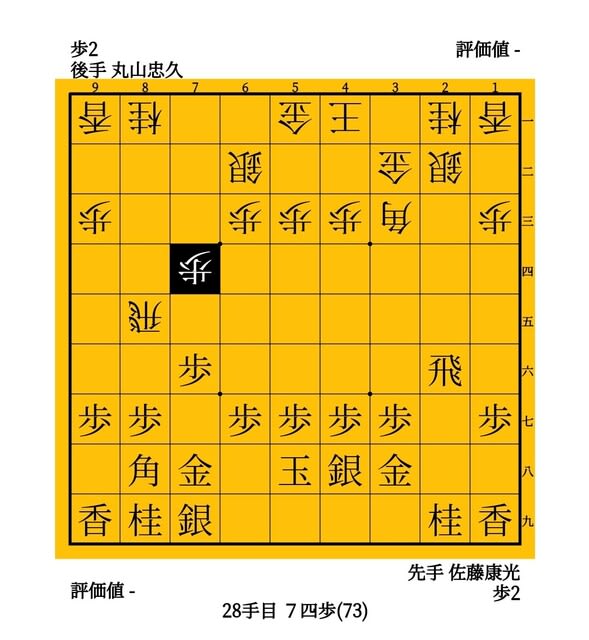

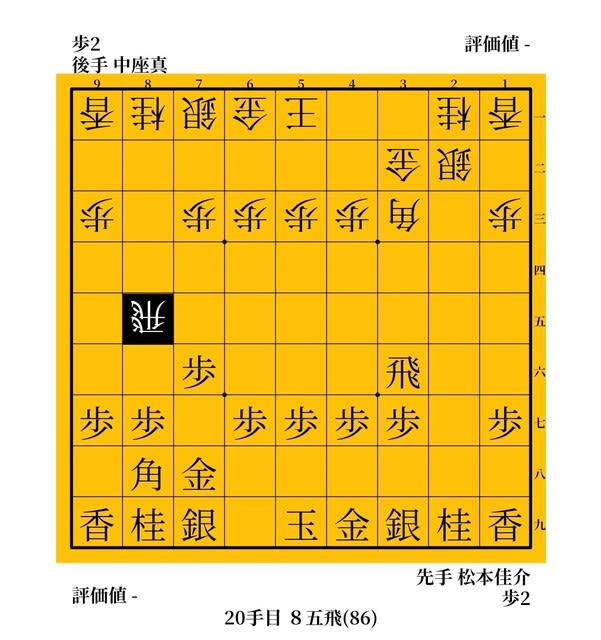

中座真四段と松本佳介四段の一戦。

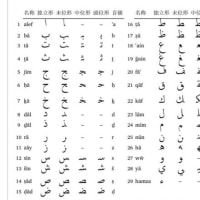

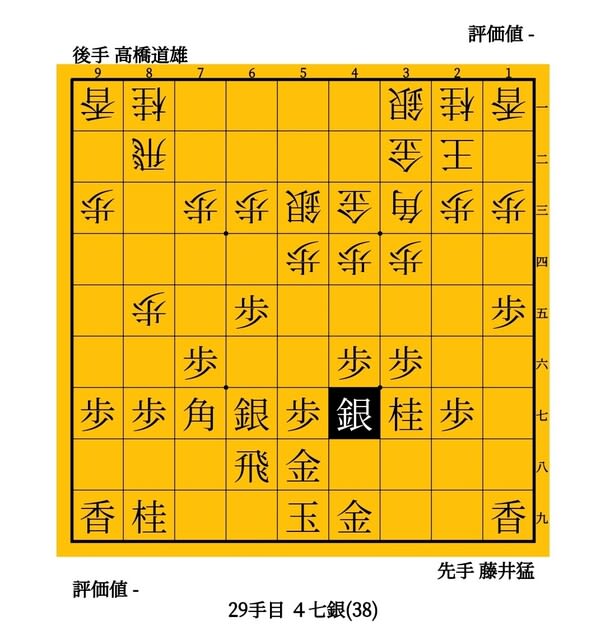

初手から、▲76歩、△34歩、▲26歩、△84歩、▲25歩、△85歩、▲78金、△32金、▲24歩、△同歩、▲同飛。

△86歩、▲同歩、△同飛、▲34飛、△33角、▲36飛、△22銀、▲87歩。

なんてことない、本当になんてことない横歩取りの序盤である。

ほとんど何も考えるところもなく、ここでふつうに△84飛と引けば、これまで通りの日常が続くはずだった。

だが、次の手で歴史が大きく変わるのだ。

△85飛と、ここに引くのが「大爆発」の起こった瞬間だった。

これまでの常識だと、こういう高い位置の飛車は不安定で、やってはいけない手と教科書に載っていたもの。

実際、この手を見た棋士たちも一様に、

「指がすべって、△84に引くはずの飛車を間違えたのかと思った」

もちろん半分冗談だが、実のところもう半分はわりと本気で、そう感じたほどなのだ。

それくらいに違和感のある飛車の位置。

文字通りの「高飛車」な態度(「高飛車」の語源は本当にこれです)を取られたら、これをとがめたくなるというのは人情。

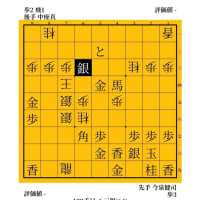

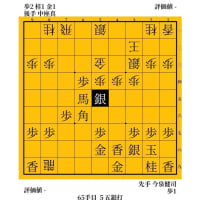

この△85飛に、松本は大長考に沈み、▲38金、△41玉の交換を入れてから、▲22角成、△同銀、▲96角と一気の踏みこみを見せる。

挑発(実際はそんなことないのだが)に乗ったとばかりの怒りの角打ちで、そこから△65飛、▲66歩、△64飛、▲65歩、△同飛、▲77桂。

△64飛、▲65歩、△24飛、▲63角成。

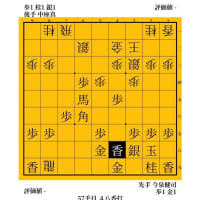

手を尽くして馬を作るも、後手も△52金と当てて、そこから▲25歩、△同飛、▲26歩、と一回、飛車の成り込みを防ぐ。

後手はかまわず△63金と馬を取り、▲25歩と飛車を取り返し、△72角と攻防の自陣角を放って大乱戦に。

おもしろい将棋になったが、結果は後手が勝ち、新構想は見事に成功。

となれば、この棋譜の影響でこの「中座流」が一気に棋界を席巻したのかと問うならば、それがそうでもなかったのが、おもしろいところだ。

(続く)