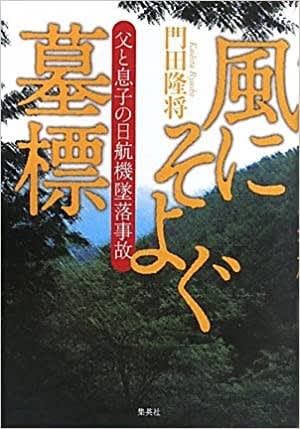

読書案内「風にそよぐ墓標」

父と息子の日航機墜落事故

ブックデータ: 集英社2010年8月12日刊 第1刷 門田隆将 著 35年前の8月12日午後6時56分、羽田発伊丹行きの日本空港123便(ボーイング747ジャンボジェット機)が、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落した。

35年前の8月12日午後6時56分、羽田発伊丹行きの日本空港123便(ボーイング747ジャンボジェット機)が、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落した。

乗員乗客524人の内520人が犠牲となった。

単独機としては、史上最大の事故だった。

標高1500メートルの尾根筋の急斜面に、樹々をなぎ倒し、ボーイング747はほぼバラバラになり長い帯

のように残骸をさらし、人の原型をとどめぬほど損壊の激しい遺体も事故現場を埋め尽くしていた。

灼熱灼熱の太陽にさらさらた愛する者の肉体は、みるみる変質し、異臭を放って腐敗を始めた。日が

経つにつれ、それは耐えがたきものになった。しかし、家族は、肉親を家に連れて帰るために、その中

で気も狂わんばかりの身元確認作業をおこなった。

「風にそよぐ墓標」冒頭に描写された、事故現場の状況であ。(この記事を書くにあたり、他のルポル

タージュにも目を通してみたが、あまりにも悲惨な現場の状況を一切の感情を抑えて、燦燦たる状況を

描写したものもあったが、ここではそれが目的ではないので、紹介を控えた)

息子、娘、夫、妻、父親、母親……何の予兆もなく突然、愛するものを奪われた家族たちは、うろた

え、動揺し、泣き叫び、茫然となった。(略)

極限の哀しみの中に放り込まれた時、人はどんな行動に出て、どうその絶望を克服していくのか、また

哀しみの「時」というのは、いつまでその針を刻み続けるのだろうか。

「はじめに」で述べた著者の言葉が、このルポルタージュの目的だ。

今から25年前に、遺族に会い、書かれた本である。

事故に遭い、それぞれの哀しみを背負った遺族たちが、重い口を開いて語り始めた。

心の整理が進み、あの時の哀しみを語るには、25年という長い時間が必要だったのだろう。

哀しみに沈み、成す術もなく暮らした最初の10年。

次の10年は生活の立て直しと、生きる気力をを立て直すための10年。

時が流れ、遺族たちの子供たちが成長し、子供を亡くした親は年を重ね、

苦労の重みで白髪も増えてきた。

何年たとうとも、「哀しみ」は浄化されることはないだろう。

あるとすれば、時の流れの中で、鮮烈な記憶が少しずつ遠ざかっていくことだろう。

「風にそよぐ墓標」は、ブックデーターにも示しましたが、今から10年前の2010年、

つまり、事故から25年目に書かれたノンフィクションです。

6人の遺族に焦点を当て、辛い25年を振りかえり、

その辛さを乗り越えていく「強さ」を描いていく著者の優しい思いがある。

第一章「風にそよぐ墓標」

舘寛敬(ひろゆき)さんが、御巣鷹山で父を亡くしたのは15歳の夏だった。

あれから25年。40歳になり、結婚もした。

だが、この25年間8月が近づいてくると、きまって悪夢にうなされる。

あの日、御巣鷹の事故現場に向かうバスの中で、日航の職員に食ってかかった。

「(パパを)返してください! 今すぐ!」

夜になると、弁当が運び込まれてきたが、母は相変わらず食べようとしない。

「食べんと死ぬぞ」15歳の少年・舘寛敬は母を諭すように告げる。

「パパは食べてないやん。私もいらん」

常軌を喪った母に15歳の少年は、無理に即席のうどんを食べさせた。

現場に行きたい、現場に行ったら、あの人に会える……

現実と夢や妄想の区別が、

この時の須美子には、つかなくなっていたのかもしれないと著者は記録する。

事故現場へつづく道は、森と藪を切り開いて作られていた。

今でこそ、麓の駐車場から30~40分で到着できる道が整備されているが、

上野村側のルートは閉鎖され、

当時は自衛隊や地元の消防隊員が切り開いた岨道を行くしかなかった。

歩いても歩いても先が見えない道。

森や林を縫うようにして歩く。いったい、どれだけ歩けば事故現場にたどりつけるのか。

突然、道が開け、想像もしなかった景色が飛び込んできた。

目の前に広がるお花畑。

憔悴してぼろぼろになった母。

「ああ、きれい…」「親父は(死ぬ)直前にこのきれいな景色が見れたんだ…」

そう思うことで、一瞬哀しみで一杯になった心が癒された。

もう引き返さなければ部分遺体の公開に間に合わない。

「親父、行きたいけど、これ以上は行けない……」

背負っていったリュックから紙を出し、須美子は次のように書いた。

舘 征夫 昭和十七年九月十三日生

ここはとってもお花のきれいな所です。

やすらかにねむって下さい。

もう苦しくありません

それを、木の枝に差し込み、持って行った果物をその前に置いた。

須美子はその「紙の墓標」に手を合わせ、

寛敬は詩文の靴の靴ひもを抜き出し、紙の前に置いた。

「親父、ここまでしか来れなかったよ。もう引き返さないといけない。ごめんね」

四十歳になった寛敬は、この時のことをはっきり記憶しているという。

母子が残したお花畑の「紙の墓標」は、ここを通りかかった新聞記者の手によって、

八月十八日、読売新聞朝刊に報じられた。

墜落現場に通じる三国峠近くの登山口から約一キロ歩いた急斜面のお花畑に十七日、

犠牲者の家族らが供えた「紙の墓標」が建てられた。ヤマユリ、アザミ、リンドウなどに囲まれ

た、はがきほどの大きさの白い墓標は吹き渡る風に静かに揺れていた。

記事は写真入りで紹介された。

この後、親子にとっては、損傷が激しくぼろぼろに千切れた遺体の確認作業が待っていた。

哀しく、辛い地獄を彷徨うような作業を、母に代わって十五歳の少年は果敢に挑むのだが、

私の拙い表現力では、とても紹介できるものではない。

墜落事故から25年を経た時間の経過が、その過酷な作業を母子は丁寧に語り、筆者はそれを

感情を抑えて冷静に受け止め、淡々と文章にしている。

この章の最後に筆者は次のように書いて章を閉じる。

寛敬が、とてつもなく大きかった父という存在を客観的に捉えることができるまでには、四半世

紀という気の遠くなるような歳月が必要だったのである。と。

PS: 「風にそよぐ墓標」を紹介するにあたり、六章に分けられた家族の「父と子」の物語を全部紹

介するつもりだったが、それは非常辛い作業だつた。

結局私は、表題にもなっている第一章「風にそよぐ墓標」のみの紹介になってしまった。

このノンフィクションに流れているものは、

「どんなに辛く、悲しい体験をしても、人間は時間の経過とともに立ち直っていく強い力を

持っている」という著者の心なのかもしれない。

この本の扉の裏に引用された明治の文豪・田山花袋の詞を引用して、

このブログを閉じます。

絶望と悲哀と寂寞とに堪へ得らるるごとき勇者たれ

運命に従ふものを勇者といふ

田山花袋

この本の内容にふさわしい含蓄のある詞である。

日航機墜落35年目の夏、コロナ禍の影響や高齢で御巣鷹山登山に参加できなかった

遺族も多いと聞きます。

尾根は、1500メートルを超える急斜面にある。登山道の整備が進んだとはいえ、

急な階段がいくつもあり、入口の駐車場から40分ほどかかる険しい道だ。

35年の時の経過は、人々の記憶を少しずつ忘却の彼方へと押しやってしまう。

私たちは、人知れず風にそよいでいた「紙の墓標」のことを、忘れてはいけない。

お花畑を渡る高原の風が、今日も「紙の墓標」を人知れず揺らしているのでしょうか……

全ての遺族の方々に奉げたい言葉である。

(読書紹介№153) (2020.08.17記)