以下は沖縄大学地域研究所からメールで送られてきた案内です。豪華メンバーの登壇で聴講者が殺到することが考えられます!

ご興味を持たれたみなさんはすぐ連絡された方がいいかと思います。ちなみに私は昨夜メールし、今朝受理の返信がありました。120人と限られています!

松島さんの「NPO法人ゆいまーる琉球の自治」は、ネットでも紹介されていますね。氏が熱心に京都の地から琉球弧の自立に向けたメッセージを送りつけている姿も興味を持っています。【琉球と東アジア文化圏をつなぐものー「自治」と民際学】の題目も新しいですね。民際学についてよく知らないのでネットで検索してみたら提唱者の定義のエッセイがありましたので、それをこちらに転載しました。龍谷大学の提唱みたいです。なじまない言葉ですが、今時の感じも受けます。

Performing Artsを研究する者としては、存在の全て、世界、社会、あらゆるコミュニティーの在り様や関係性は劇的空間、まさに 【Performing】 だと考えるゆえに、「登壇者がどのようにこの舞台で発言するか」は、またどのように全存在が身体を通して発言し演じるのかということになります。顔の表情、声の調子も含め演じる行為になります。各氏の情念(パッションや思想)がことばとして伝達されてきます。海勢頭 豊 氏(琉球の平和ミュージュシャン)の唄と話もプログラムに入っています。盛りだくさんです。

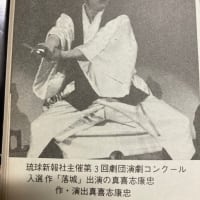

小説家・劇作家の大城立裕氏が、シンポジウムでパネラーとして発言されるという事は近年ありませんので、とても興味深いです。大城氏は、沖縄を代表する知・文化・アイデンティティーの代表でしょう。昨今「新作組踊20番」を完成され、来る6月には【琉球組踊『真北風が吹けば』】が上梓されることになっているとのことです。(それには佐藤優氏の助力があったと、あとがきに書かれています)

☆☆☆★★★★

以下案内文です!

第474回沖縄大学土曜教養講座

シンポジウム『琉球と東アジア文化圏をつなぐもの-「自治」と民際学』

◆日 時:3月5日(土)午後2時~5時30分

◆会 場:沖縄大学 3号館101教室(参加無料)

◆講 師:片山 善博 氏(総務大臣)

◆パネリスト :王 柯 氏(神戸大学・国際関係論)

:佐藤 優 氏(作家)

:大城 立裕 氏(作家)

:松島 泰勝 氏(龍谷大学・島嶼経済論)

◆唄 と 話:海勢頭 豊 氏(琉球の平和ミュージュシャン)

◆司 会:仲地 博(沖縄大学副学長)

◆定 員:120名(定員に達し次第締め切り)

※事前のお申込みが必要です。

お申込先:沖縄大学地域研究所

TEL:(098)832-5599

E-mail:chiken@okinawa-u.ac.jp

(お申込みの際には、お名前・連絡先TELをお知らせ下さい。)

◆主 催:龍谷大学社会科学研究所民際学研究会、NPO法人ゆいまーる琉球の自治

◆共 催:沖縄大学地域研究所

◆協 賛:藤原書店、ウエル・カルチャースクール

***************************

民際学とは何か

民際学提唱者 中村尚司

(龍谷大学人間科学宗教総合研究センター 研究員)

西欧近代の歴史的な背景のもとで成立した社会科学は、近代の国民国家の形成と不可分の関係にあった。そのため、社会科学の諸分野は、近代国家内部の社会問題の分析と近代国家間の国際関係の解明とに、その主要な関心を集中してきた。しかし、21世紀の人類社会は、近代国家とその社会組織の限界を乗り越えようとしている。広義の地域主義が国民国家の概念を打ち破って新たな統合をめざす一方、狭義の地域主義は近代国家を解体して民族の自立や住民自治に向かおうとしている。経済学、経営、法律学、政治学などの既存の学問体系は、国民国家を前提にして成立した事情から、国境を越える民衆の直接的な交流を対象とすることが困難である。このような時代の転換が求める新しい学問こそ、私たちが築くべき民際学である。この意味での民際学とは、近代国家の境界を浸透して発生する民族問題、開発問題、環境問題、地域問題、平和問題、企業組織問題、人権問題、ジェンダー問題などに取り組む次代の社会科学である。

もともと人間の活動や暮らしは、全体的なものだ。ならば、人間生活を全体として扱う方法はないだろうか。既存の自然科学や社会科学の営みは、特定の部分について分析する部分知である。科学のすぐそばで仕事をする技術は、科学よりも全体知のほうへ向う。科学は部分知の内部に自己目的をもつのに対して、技術はいかに部分的な分析を分担しても、その目的は技術自体の営みの外部にある。そのため、どうしても全体へと向かわざるをえない。いうまでもなく、民衆のくらしも知的な営みである。しかし、科学者のように知的な営みだけに特化することなく、生活の全体性を抱えている。この全体性が民際学の源泉である。

存在よりも関係が先立つ。これが人間的な生き方の特徴である。既存の分析的な科学の方法は、実在するものを最初に置いてその分析にとりかかる。だから近代の科学になじまない部分、存在に関係が先立つような人間的課題を解明できない。暮らしの全体像を把握する方法が、民際学とも言える。既存の学問の研究方法は、「客観的でありたい」と願うことと現実に「客観的である」ことの間にどれほどの距離があろうとも、その距離を極小化しようとする。客観的な研究の根本にあるのは、近代科学に固有の主体と客体の二項対立図式である。しかし、客観とみなされているものは、それぞれの人びとの主観を集計したものであって、その集計の仕方で客観の性格も変わる。逆に、主観とは乳幼児の内部で自然に芽生えてきたものではなく、外から持ち込まれてきたものである。言い換えると、加工された客観が主観であり、集計された主観が客観である。そのように考えると、主体と対象と手段を組み合わせた、方法上の参加主義、あるいは当事者主義の科学が必要になる。そういう方法では、厳格な答えが出てこない、という反論がある。暮らしを支える日常語は、一義性の言葉ではない。もの、こと、こころ等の例を挙げてみれば解るように、頻度の多い重要な語彙であればあるほど一義的ではない。民際学は、唯一の真理にたどりつくための学問的な方法ではない。さまざまな現実の問題に格闘するプロセスのひとつである。これで終点、これで解決、これで真理が明らかになった、などとは言いきれない。困難を克服する試みが行われる場を共有し共感する営みである。

民際学は、方法上の個人主義を乗り越えて、相互主義、関係主義(ネットワーク)という方法を採用する。けっして既存の社会科学を否定するのではなく、その分析的な知性も包みこみ、補う仕事でもある。民際学では、普通の民衆の生き方が、そのまま研究活動になる学問に重なる。研究対象と研究する当事者とが、明瞭に分かれない。私が何者であるか、常に問い続けなければならない。私の生き方、私の社会的な活動そのものを私が研究する場でもある。したがって、フィールドワークに基礎を置く民際学は、「一人称や二人称で語る学問」と言い換えることもできる。当事者の立場を理解しながら行う研究は、しかしながら、決してやさしい仕事ではない。時には、自分の生き方までも、問い直す必要が生じるかもしれないであろう。

【定年退職最終講義より(2006年12月)】

★★★★★★

大学のフリンジにいて教育と研究をする者としては、当然と思える発言でもあろうか?しかし大学という恵まれたシステムで研究する者たちの傲慢さを払しょくし、より氏が言及した民衆とどうつながりえるか?えてして学問が人類学の初期のように世界支配(植民地化)の先兵になった事を含め、常に研究者が権力と身近な存在であることも確かである。それは例えば沖縄でも県の条例を作成する際、沖縄の大学の教授陣の知の構築と彼らの思想性が大きく影響し、【沖縄語や琉球語】を推奨すべきところが「しまくとぅば」という名称になるように、極めて社会や世相に影響を与える存在でもある、という事は確かである。

「しまくぅとば」は世界中にあるわけで、それが決して琉球弧や沖縄を象徴する表現ではない。那覇首里ことばが沖縄語なのか?琉球諸語がユネスコで危険言語と認定されている。琉球諸語は6つあるが、代表して【琉球語なり沖縄語の日】条例でも良かったのではないか、と曖昧な条例に昨今疑問を持っている。【「うちなーぐち」の日】でいいのである。沖縄語や琉球語にうちなーぐちのルビをふってもいいね。今危機的なのは「しまくとぅば」ではなく琉球語・沖縄語そのものである。沖縄語が他の地域の言語に対して言語帝国主義だという教授陣がいるが、宮古は独自に宮古語の日を設け、八重山は八重山語の日、与那国は与那国語の日、奄美は奄美語の日を設ける。そしてアイヌや世界の先住民族が独自の言語を保持し継承していくために様々な取り組みをしているように、例えばアイヌ民族がアイヌ語の大学を思考しているように、沖縄はウチナーグチ(沖縄語、琉球諸語)を網羅した大学を創ったらいいと思う。

「しまくとぅばの日」に、やはり、なじめない!ウチナーグチの日はまだいい!琉球独立言語の日でもいいなー。しかし、教育カリキュラムの中に琉球諸語が可能になり、琉球諸語の大学が設立された暁には、「しまくとぅばの日」や「うちなーぐちの日」の条例はすでに必要がなくなるだろう!その日を夢見よう!ところで、どなたが「しまくとぅばの日」の条例を作成したか、身近な大学人の顔が並んでいる!

ご興味を持たれたみなさんはすぐ連絡された方がいいかと思います。ちなみに私は昨夜メールし、今朝受理の返信がありました。120人と限られています!

松島さんの「NPO法人ゆいまーる琉球の自治」は、ネットでも紹介されていますね。氏が熱心に京都の地から琉球弧の自立に向けたメッセージを送りつけている姿も興味を持っています。【琉球と東アジア文化圏をつなぐものー「自治」と民際学】の題目も新しいですね。民際学についてよく知らないのでネットで検索してみたら提唱者の定義のエッセイがありましたので、それをこちらに転載しました。龍谷大学の提唱みたいです。なじまない言葉ですが、今時の感じも受けます。

Performing Artsを研究する者としては、存在の全て、世界、社会、あらゆるコミュニティーの在り様や関係性は劇的空間、まさに 【Performing】 だと考えるゆえに、「登壇者がどのようにこの舞台で発言するか」は、またどのように全存在が身体を通して発言し演じるのかということになります。顔の表情、声の調子も含め演じる行為になります。各氏の情念(パッションや思想)がことばとして伝達されてきます。海勢頭 豊 氏(琉球の平和ミュージュシャン)の唄と話もプログラムに入っています。盛りだくさんです。

小説家・劇作家の大城立裕氏が、シンポジウムでパネラーとして発言されるという事は近年ありませんので、とても興味深いです。大城氏は、沖縄を代表する知・文化・アイデンティティーの代表でしょう。昨今「新作組踊20番」を完成され、来る6月には【琉球組踊『真北風が吹けば』】が上梓されることになっているとのことです。(それには佐藤優氏の助力があったと、あとがきに書かれています)

☆☆☆★★★★

以下案内文です!

第474回沖縄大学土曜教養講座

シンポジウム『琉球と東アジア文化圏をつなぐもの-「自治」と民際学』

◆日 時:3月5日(土)午後2時~5時30分

◆会 場:沖縄大学 3号館101教室(参加無料)

◆講 師:片山 善博 氏(総務大臣)

◆パネリスト :王 柯 氏(神戸大学・国際関係論)

:佐藤 優 氏(作家)

:大城 立裕 氏(作家)

:松島 泰勝 氏(龍谷大学・島嶼経済論)

◆唄 と 話:海勢頭 豊 氏(琉球の平和ミュージュシャン)

◆司 会:仲地 博(沖縄大学副学長)

◆定 員:120名(定員に達し次第締め切り)

※事前のお申込みが必要です。

お申込先:沖縄大学地域研究所

TEL:(098)832-5599

E-mail:chiken@okinawa-u.ac.jp

(お申込みの際には、お名前・連絡先TELをお知らせ下さい。)

◆主 催:龍谷大学社会科学研究所民際学研究会、NPO法人ゆいまーる琉球の自治

◆共 催:沖縄大学地域研究所

◆協 賛:藤原書店、ウエル・カルチャースクール

***************************

民際学とは何か

民際学提唱者 中村尚司

(龍谷大学人間科学宗教総合研究センター 研究員)

西欧近代の歴史的な背景のもとで成立した社会科学は、近代の国民国家の形成と不可分の関係にあった。そのため、社会科学の諸分野は、近代国家内部の社会問題の分析と近代国家間の国際関係の解明とに、その主要な関心を集中してきた。しかし、21世紀の人類社会は、近代国家とその社会組織の限界を乗り越えようとしている。広義の地域主義が国民国家の概念を打ち破って新たな統合をめざす一方、狭義の地域主義は近代国家を解体して民族の自立や住民自治に向かおうとしている。経済学、経営、法律学、政治学などの既存の学問体系は、国民国家を前提にして成立した事情から、国境を越える民衆の直接的な交流を対象とすることが困難である。このような時代の転換が求める新しい学問こそ、私たちが築くべき民際学である。この意味での民際学とは、近代国家の境界を浸透して発生する民族問題、開発問題、環境問題、地域問題、平和問題、企業組織問題、人権問題、ジェンダー問題などに取り組む次代の社会科学である。

もともと人間の活動や暮らしは、全体的なものだ。ならば、人間生活を全体として扱う方法はないだろうか。既存の自然科学や社会科学の営みは、特定の部分について分析する部分知である。科学のすぐそばで仕事をする技術は、科学よりも全体知のほうへ向う。科学は部分知の内部に自己目的をもつのに対して、技術はいかに部分的な分析を分担しても、その目的は技術自体の営みの外部にある。そのため、どうしても全体へと向かわざるをえない。いうまでもなく、民衆のくらしも知的な営みである。しかし、科学者のように知的な営みだけに特化することなく、生活の全体性を抱えている。この全体性が民際学の源泉である。

存在よりも関係が先立つ。これが人間的な生き方の特徴である。既存の分析的な科学の方法は、実在するものを最初に置いてその分析にとりかかる。だから近代の科学になじまない部分、存在に関係が先立つような人間的課題を解明できない。暮らしの全体像を把握する方法が、民際学とも言える。既存の学問の研究方法は、「客観的でありたい」と願うことと現実に「客観的である」ことの間にどれほどの距離があろうとも、その距離を極小化しようとする。客観的な研究の根本にあるのは、近代科学に固有の主体と客体の二項対立図式である。しかし、客観とみなされているものは、それぞれの人びとの主観を集計したものであって、その集計の仕方で客観の性格も変わる。逆に、主観とは乳幼児の内部で自然に芽生えてきたものではなく、外から持ち込まれてきたものである。言い換えると、加工された客観が主観であり、集計された主観が客観である。そのように考えると、主体と対象と手段を組み合わせた、方法上の参加主義、あるいは当事者主義の科学が必要になる。そういう方法では、厳格な答えが出てこない、という反論がある。暮らしを支える日常語は、一義性の言葉ではない。もの、こと、こころ等の例を挙げてみれば解るように、頻度の多い重要な語彙であればあるほど一義的ではない。民際学は、唯一の真理にたどりつくための学問的な方法ではない。さまざまな現実の問題に格闘するプロセスのひとつである。これで終点、これで解決、これで真理が明らかになった、などとは言いきれない。困難を克服する試みが行われる場を共有し共感する営みである。

民際学は、方法上の個人主義を乗り越えて、相互主義、関係主義(ネットワーク)という方法を採用する。けっして既存の社会科学を否定するのではなく、その分析的な知性も包みこみ、補う仕事でもある。民際学では、普通の民衆の生き方が、そのまま研究活動になる学問に重なる。研究対象と研究する当事者とが、明瞭に分かれない。私が何者であるか、常に問い続けなければならない。私の生き方、私の社会的な活動そのものを私が研究する場でもある。したがって、フィールドワークに基礎を置く民際学は、「一人称や二人称で語る学問」と言い換えることもできる。当事者の立場を理解しながら行う研究は、しかしながら、決してやさしい仕事ではない。時には、自分の生き方までも、問い直す必要が生じるかもしれないであろう。

【定年退職最終講義より(2006年12月)】

★★★★★★

大学のフリンジにいて教育と研究をする者としては、当然と思える発言でもあろうか?しかし大学という恵まれたシステムで研究する者たちの傲慢さを払しょくし、より氏が言及した民衆とどうつながりえるか?えてして学問が人類学の初期のように世界支配(植民地化)の先兵になった事を含め、常に研究者が権力と身近な存在であることも確かである。それは例えば沖縄でも県の条例を作成する際、沖縄の大学の教授陣の知の構築と彼らの思想性が大きく影響し、【沖縄語や琉球語】を推奨すべきところが「しまくとぅば」という名称になるように、極めて社会や世相に影響を与える存在でもある、という事は確かである。

「しまくぅとば」は世界中にあるわけで、それが決して琉球弧や沖縄を象徴する表現ではない。那覇首里ことばが沖縄語なのか?琉球諸語がユネスコで危険言語と認定されている。琉球諸語は6つあるが、代表して【琉球語なり沖縄語の日】条例でも良かったのではないか、と曖昧な条例に昨今疑問を持っている。【「うちなーぐち」の日】でいいのである。沖縄語や琉球語にうちなーぐちのルビをふってもいいね。今危機的なのは「しまくとぅば」ではなく琉球語・沖縄語そのものである。沖縄語が他の地域の言語に対して言語帝国主義だという教授陣がいるが、宮古は独自に宮古語の日を設け、八重山は八重山語の日、与那国は与那国語の日、奄美は奄美語の日を設ける。そしてアイヌや世界の先住民族が独自の言語を保持し継承していくために様々な取り組みをしているように、例えばアイヌ民族がアイヌ語の大学を思考しているように、沖縄はウチナーグチ(沖縄語、琉球諸語)を網羅した大学を創ったらいいと思う。

「しまくとぅばの日」に、やはり、なじめない!ウチナーグチの日はまだいい!琉球独立言語の日でもいいなー。しかし、教育カリキュラムの中に琉球諸語が可能になり、琉球諸語の大学が設立された暁には、「しまくとぅばの日」や「うちなーぐちの日」の条例はすでに必要がなくなるだろう!その日を夢見よう!ところで、どなたが「しまくとぅばの日」の条例を作成したか、身近な大学人の顔が並んでいる!