英機上用電探「ロッテルダム」装置の独乙情報に対する我が国の対応について

まず、表題の英機上用電探「ロッテルダム」装置とはどんな装置なのかを説明します。

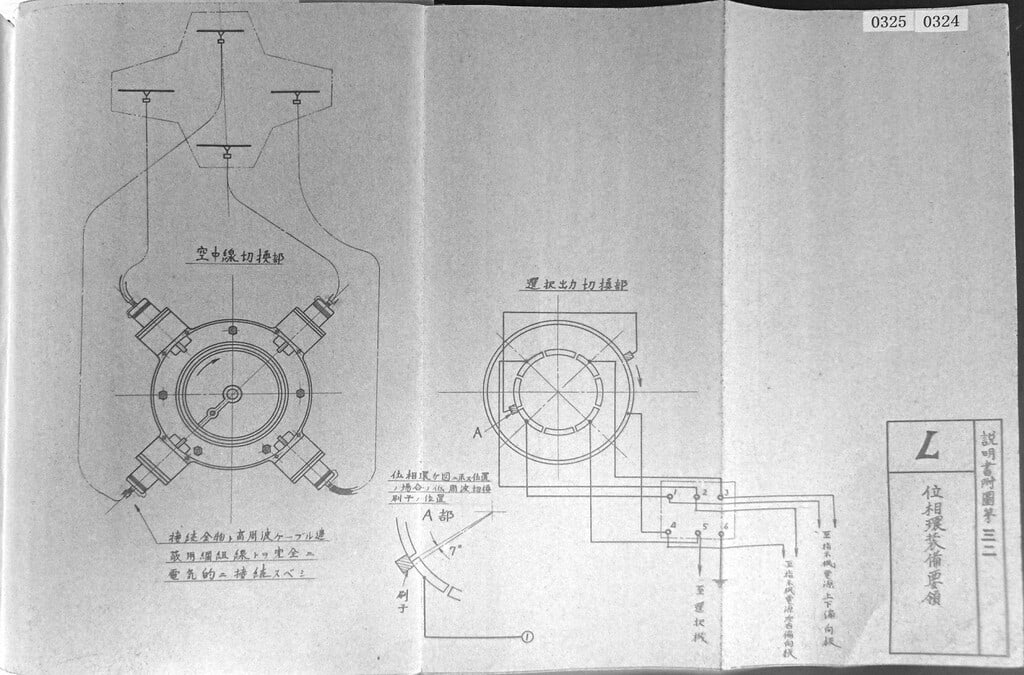

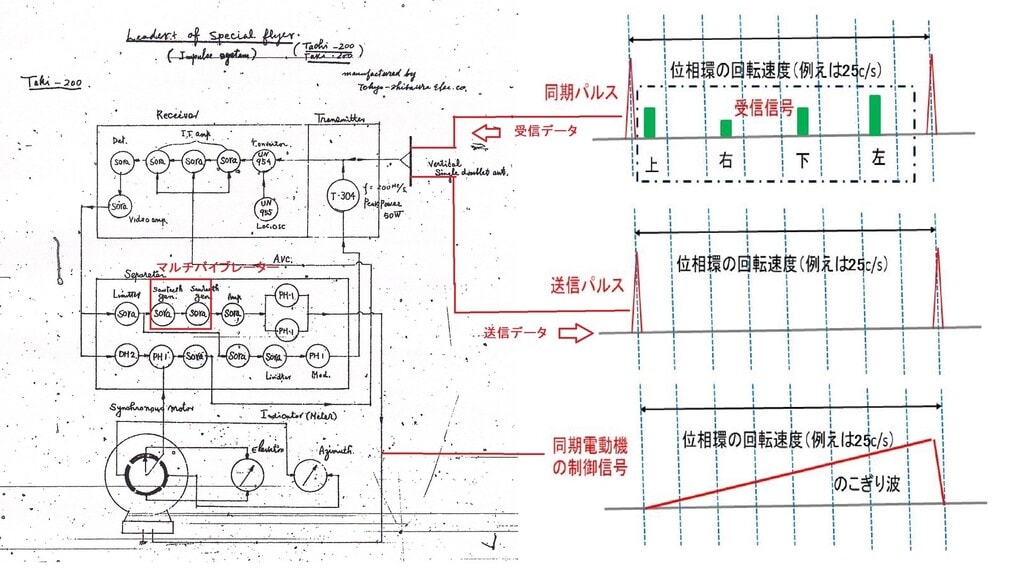

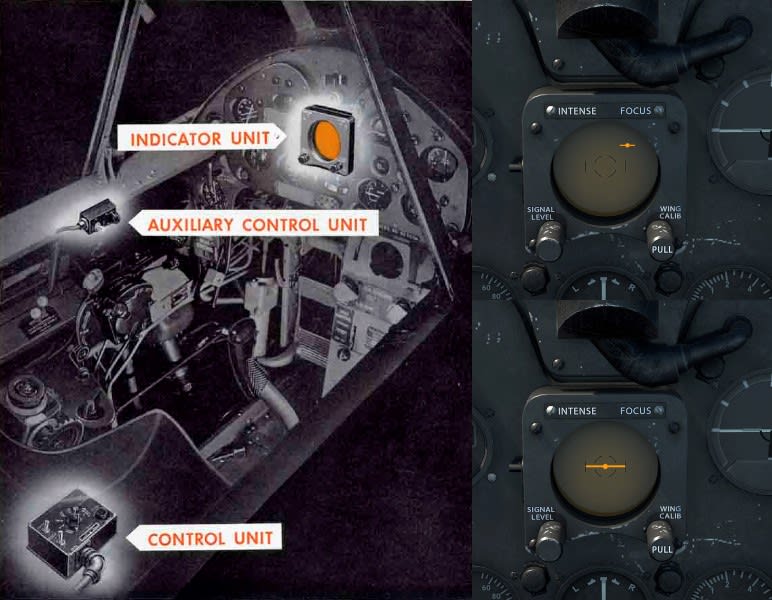

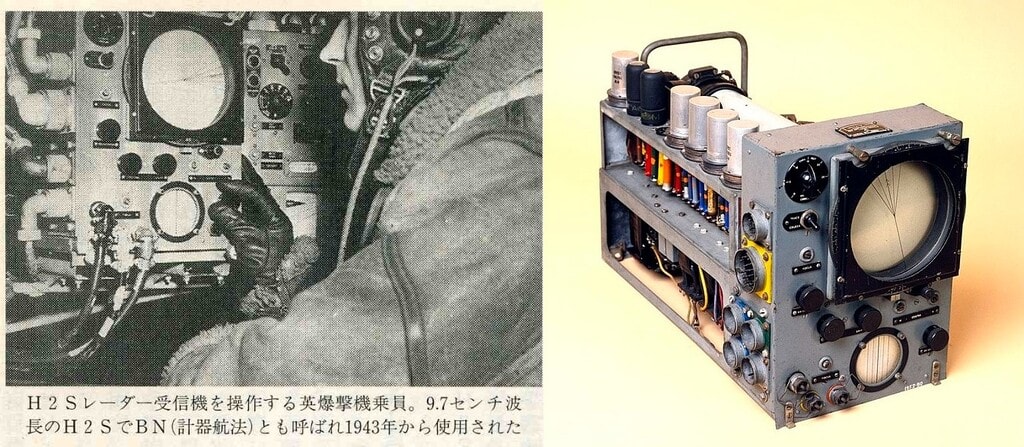

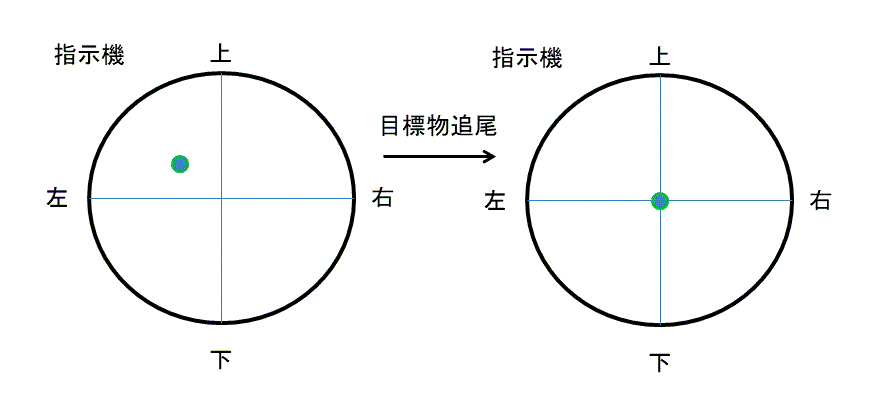

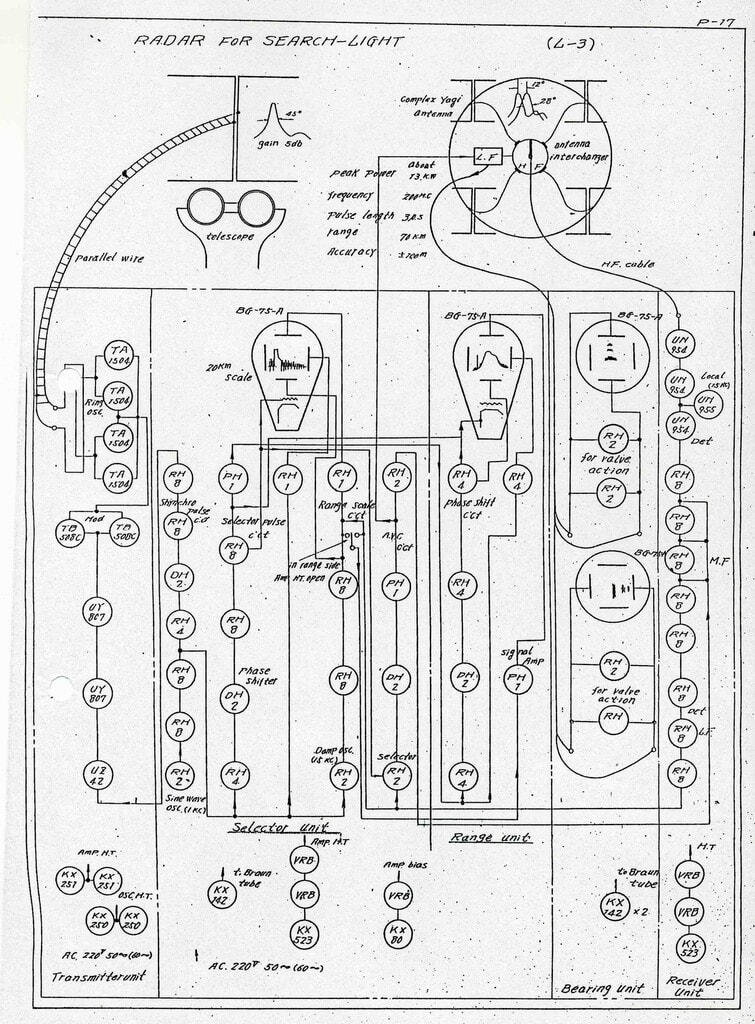

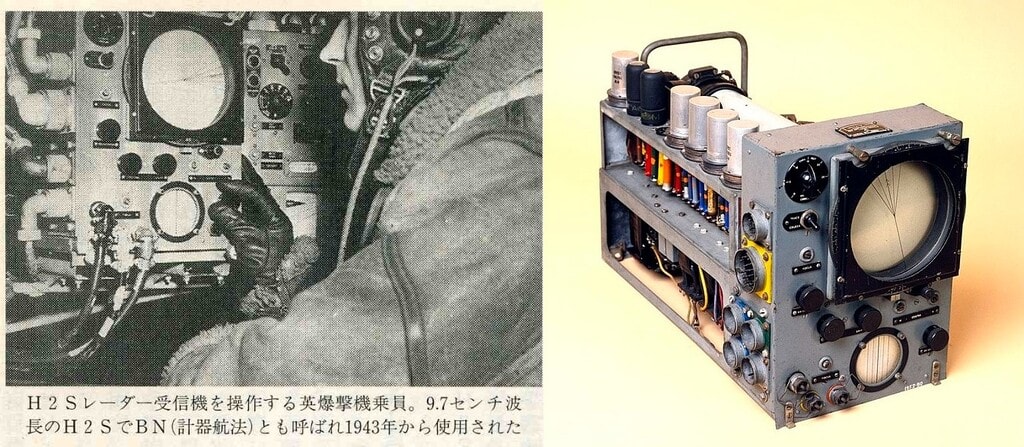

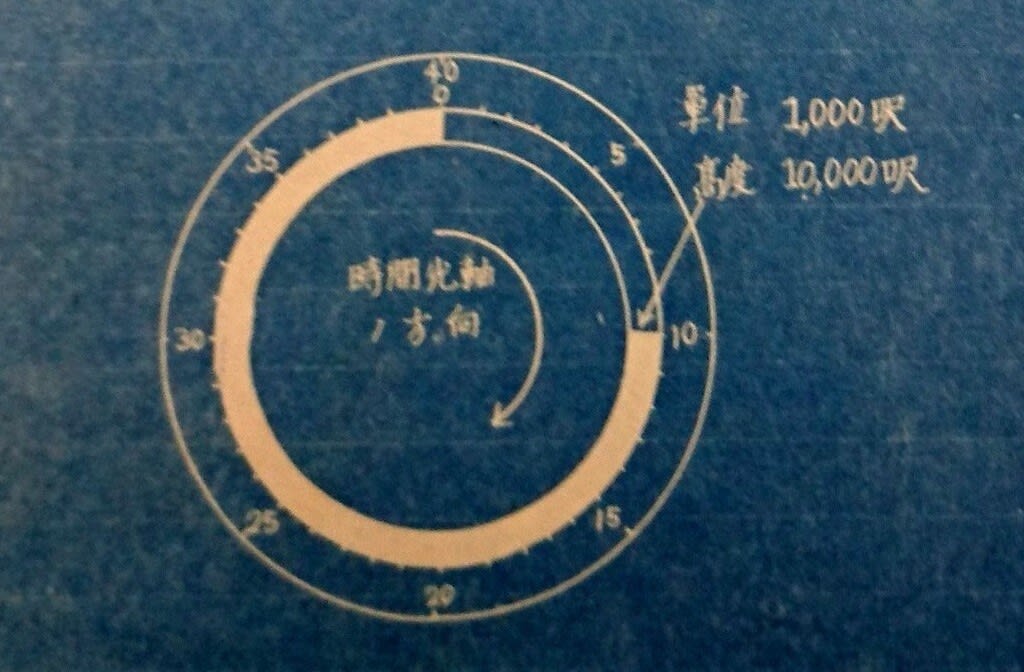

この「ロッテルダム」装置とは、英国では、H2Sといい、第二次世界大戦時にイギリスで開発された、航空機用の爆撃照準レーダーである。専用の送受信アンテナから、電波を円錐状に地上に発信して走査を行い、地上から反射した電波を受信後、専用の関連機器を介して、コントロール装置にあるPPIスコープ(平面位置表示機)に走査を行った範囲の地図状の画像を表示する機上レーダー装置である。1940年に開発が始められ、1942年の末、英国はマイクロ波帯(3,300MHz)レーダーH2S(地表探索、航法・爆撃用)の開発を完了し、直ちに爆撃機への配備を始めた。1943年の1月30日から31日にかけてドイツの大港湾都市ハンブルクの夜間爆撃で初めて実戦に使用された。

1943年2月3日はオランダのロッテルダム近郊にイギリスのスターリング爆撃機が墜落した。機中に、シリアルナンバー6が記された,H2S波長9cmのレーダーがあった。

ドイツ陸軍では重要な物が見つかった地名をコードネームとして使用するのは通例であったため、H2Sレーダーをロッテルダム装置と呼称している。

また、このロッテルダム装置の調査開始命令、可及的速やかにドイツ製9㎝波レーダーの開発を立ち上げるこことした。(コード名Berlin)

しかし、英国では初期のセットの解像度が低すぎてベルリンのような大都市では役に立たなかったことが判明した後、1943年に、3 cm(10 GHz)のXバンドで動作するバージョンのH2SMkの作業を開始し、1943年後半に運用を開始した。

アメリカに供与したH2Sは、使用する電波をXバンド帯に変更して性能を大幅に改善したH2X(AN/APS-15)を開発した。

その後、H2Xとその他の搭載レーダーとのシステム化を図ったAN/APQ-13が開発され、B-29爆撃機に搭載されて日本本土空襲で使用された。

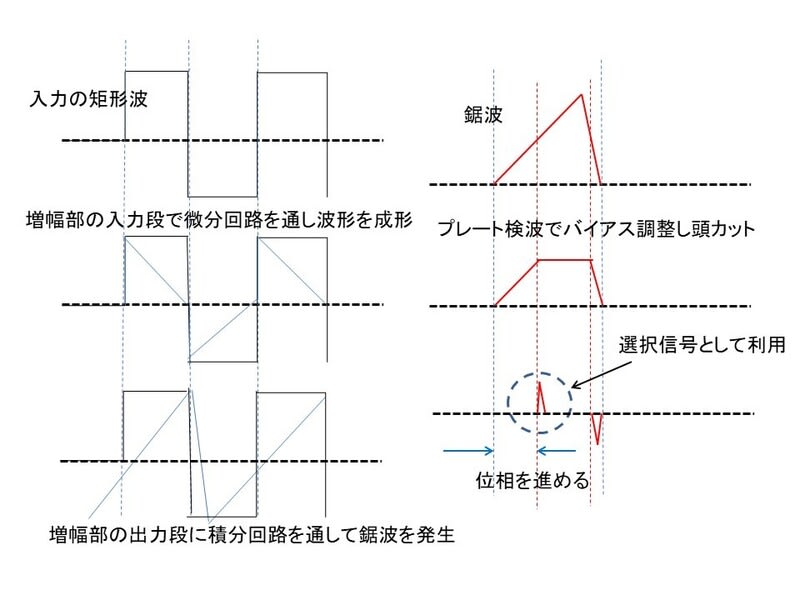

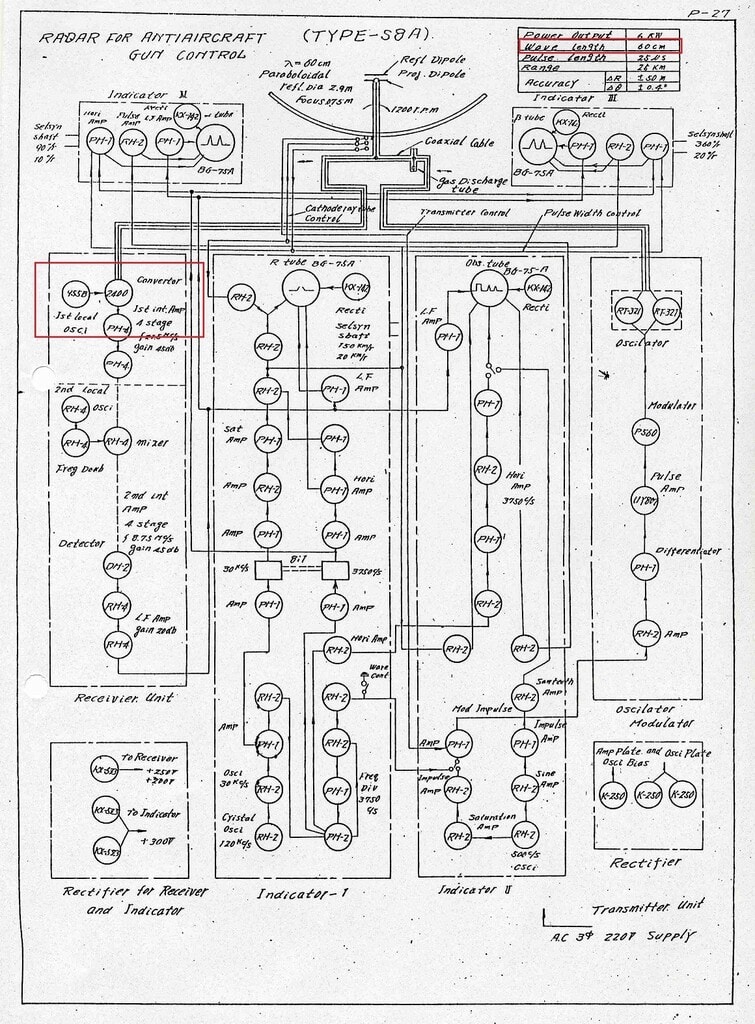

本報告書のとおり、「「ロッテルダム」X型(最新式機上用電探)1944年1月2日「ベルリン」空襲に際し撃墜せり「パスファインダー」機に波長3.4糎「ロッテルダム」装置を発見せるも大部分破損し其の詳細尚不明なり地形の判定は従来の9糎に比し精密となり撃墜機に搭載しありれ写真等に依るも艦船・潮・大道路・飛行場等も識別せらるももっと推進せられ爆撃に主用航法に副用せられあり。」とあるように、従来の「ロッテルダム」装置であるH2Sではなく、今回は波長3.4糎の最新型のH2Sの改良版であるとのこと及び鉱石検波器の具体的な効用などの重要な情報であった。

なお、この情報は、本国には昭和19年1月25日には本報告書として伝達されている。

※注「パスファインダー(pathfinder)は、英語で「開拓者」「先駆者」などの意味。軍事用語では、空襲の際、最初に爆弾を投下して後続機に目標を示す先導機、嚮導機(きょうどうき)のこと。

本報告書は以下の2点です。

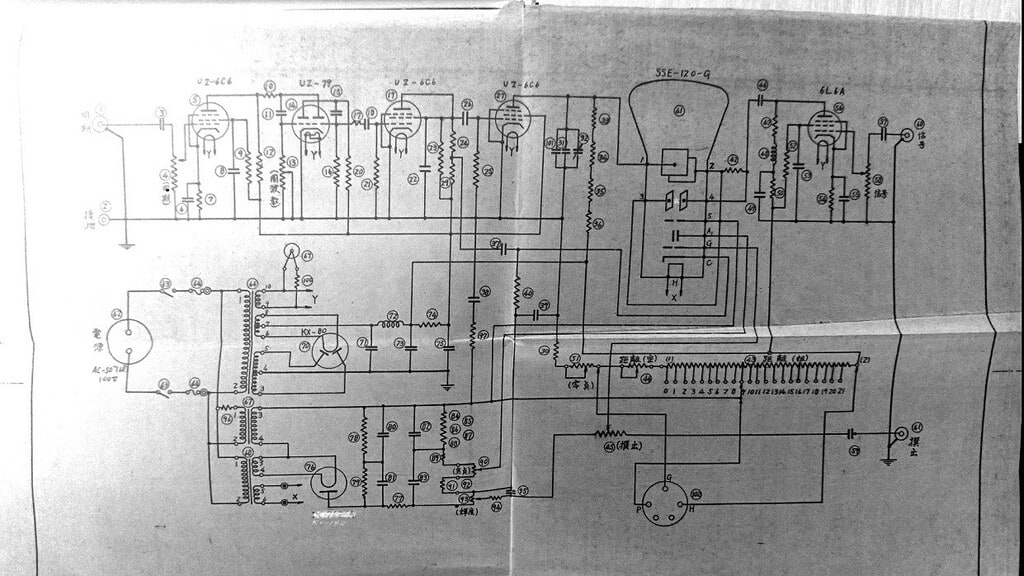

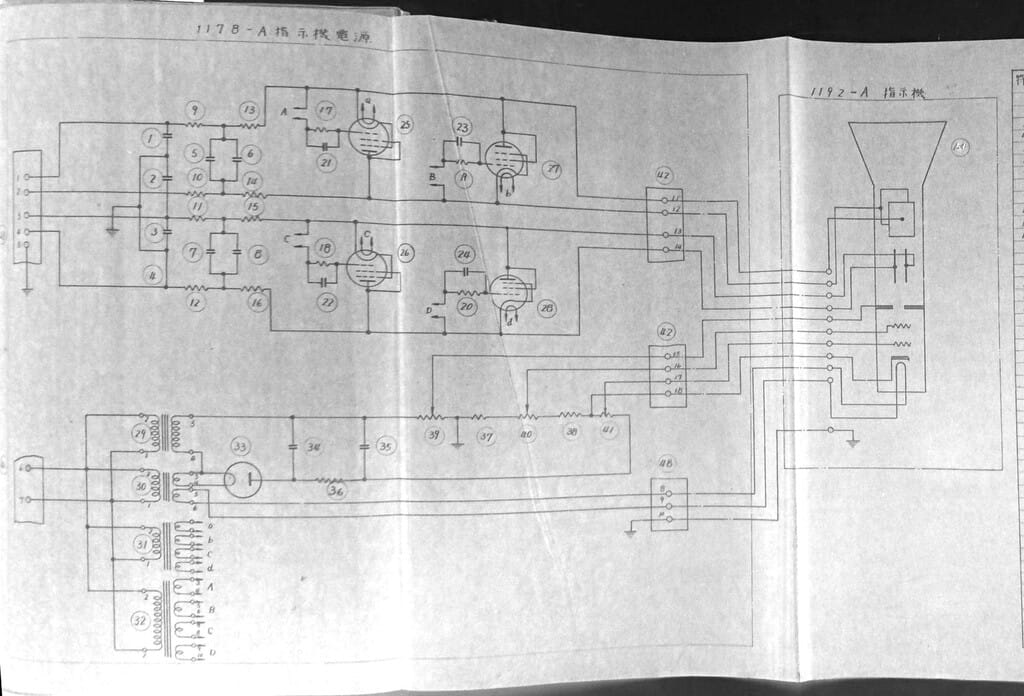

(1)英機上用電探「ロッテルダム」X装置と独乙側の対策 昭和19年1月25日

(2)英機の対独空襲における機上電探「ロッテルダム」装置について 昭和19年2月15日 軍令第三部

本報告書の原本については、下記のURLに掲載しています。

https://drive.google.com/file/d/1BAbuYKwNilcmc8RZG7Y7voYU_BcR_bkc/view?usp=sharing

また、文字起こし版については、下記のURLに掲載しています。

https://drive.google.com/file/d/1hikBDIPoqh3e2D1i90VTyCBb3rcaJ15U/view?usp=sharing

それでは、本報告書の分析に入ります。

海軍のマグネトロン型電波探信儀の開発経過と独逸情報を時系列として示すと以下の通りです。

昭和17年(1942年)5月 仮称103号を通称「まぐろ」が完成し、軍艦日向に仮装備

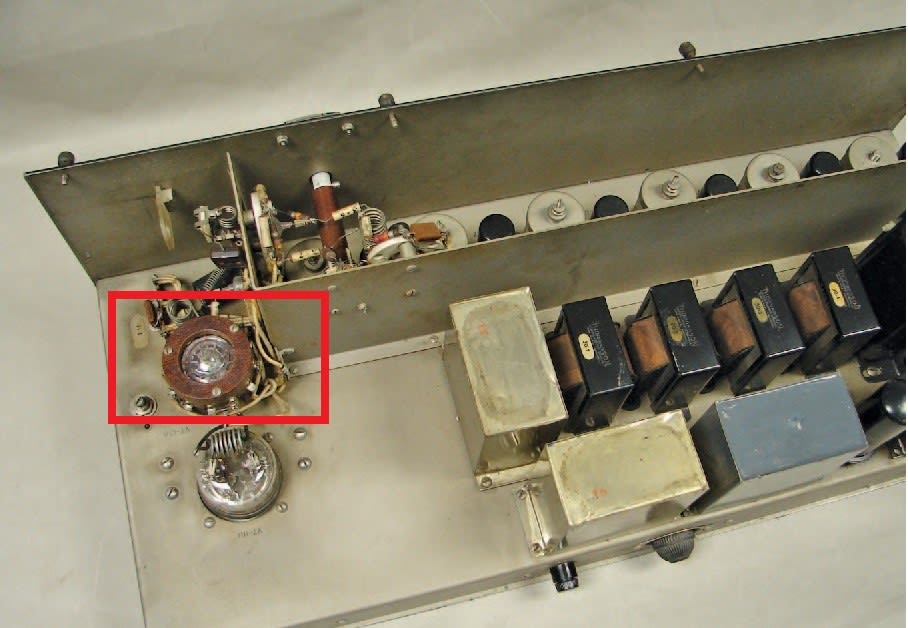

その後、直径75mmの円形導波管を使用するラッパ型のアンテナに変更する。二号電波探信儀二型をとして実用化された。受信機は超再生検波方式で不安定のものであった。

1943年(昭和18年)1月 英国が開発したH2Sは、PPIスコープ(平面位置表示機)に走査を行った範囲の地図状の画像を表示する機上レーダー装置である。

1943年(昭和18年)の1月30日から31日にかけてドイツの大港湾都市ハンブルクの夜間爆撃で初めて実戦に使用された。

1943年(昭和18年)2月2日と3日の2回目の作戦任務で、H2Sはドイツ軍によってほとんど無傷で捕獲された。

昭和18年(1943年)春 ドイツ情報として英軍が9センチのレーダーを使用し始め、その受信方式はマグネトロンをローカルに鉱石検波を使用したスーパーヘテロダイン方式であるとの旨が伝えられたが、こう云った情報は一切無視された。

昭和18年(1943年)7月 海軍技術研究所に新たに電波研究部が新設された。理研から菊池正士先生、NHKから高柳健次郎先生が招聘された。

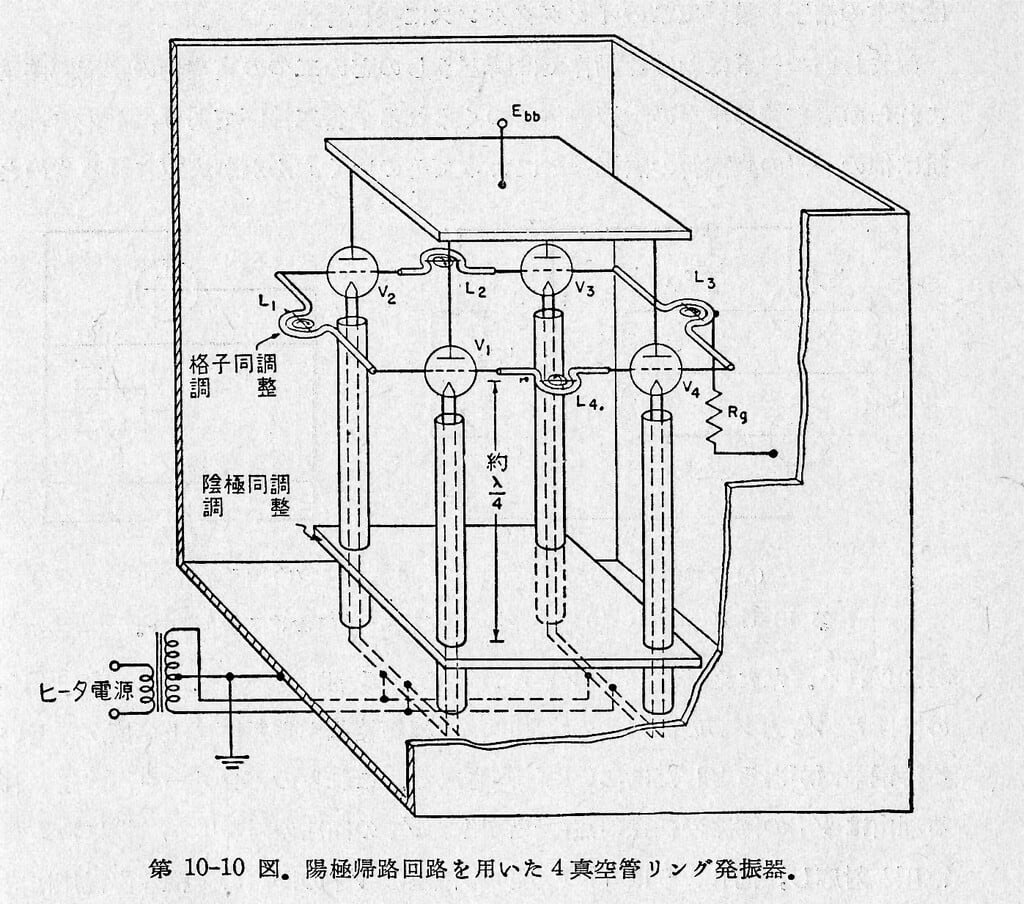

昭和18年(1943年)9月 菊池教授門下の霜田氏がマイクロ波域における鉱石に関する研究に従事

昭和18年(1943年)11月 黄鉄鉱とシリコンがマイクロ波に対して優れた特性があることが判明、この鉱石器を使用した電波探知機47号が完成

昭和19年(1944年)1月 同受信機により富津で受信実験に成功

昭和19年(1944年)1月25日 電波外資第27号 英機上用電探「ロッテルダム」X装置と独逸側の対策を本国に伝達。

昭和19年(1944年)1月2日 ドイツから日本側に提供された情報:H2SMkに関する情報

「ロッテルダム」X型(最新式機上用電探)本年1月2日「ベルリン」空襲に際し撃墜せり「パスファインダー」機に波長3.4糎「ロッテルダム」装置を発見せるも大部分破損し其の詳細尚不明なり地形の判定は従来の9糎に比し精密となり撃墜機に搭載しありれ写真等に依るも艦船・潮・大道路・飛行場等も識別せらるももっと識別せられ爆撃に主用航法に副用せられあり。

強き磁場を有する「マグネトロン」の発振式にして本機は既に大量生産せらりつつあり。約半年前より実用しありと認めらる。然し非常に難き糎波は海上偵察に際し波浪の影響にて妨害さるること大となるべし。

(3)糎波の検波は鉱石式とせり。其の利点次の如し。

(イ)受信波長範囲大

(ロ)自己発信に依る妨害なし

(ハ)受信感度大。但し衝撃又温度に対し敏感 疲労現象あるは弱点なり。

昭和19年(1944年)1月 霜田氏22号レーダーの受信機の第一検波に鉱石検波器を使用する研究に着手。中間周波を8Mcから14Mcに変更し、3月10日にスーパーヘテロダイン受信機が完成

昭和19年(1944年)3月頃 検波方式を改良し再生式検波方式とした二号電探二型受信機改一が実用化されたが、依然運用面では不安定であることの課題は残っていた。

昭和19年(1944年)4月 日本無線株式会社で優れた鉱石検波器が完成

昭和19年(1944年)4月8日 電波外資第40号 英機の対独空襲に於ける機上電探「ロッテルダム」装置に就いてを本国に伝達。

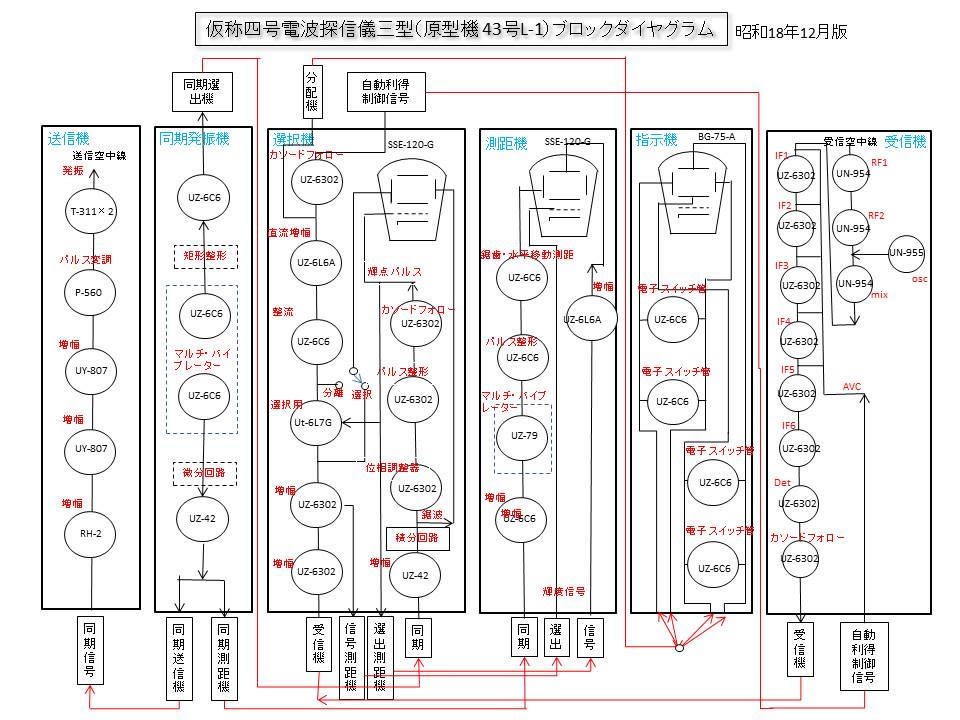

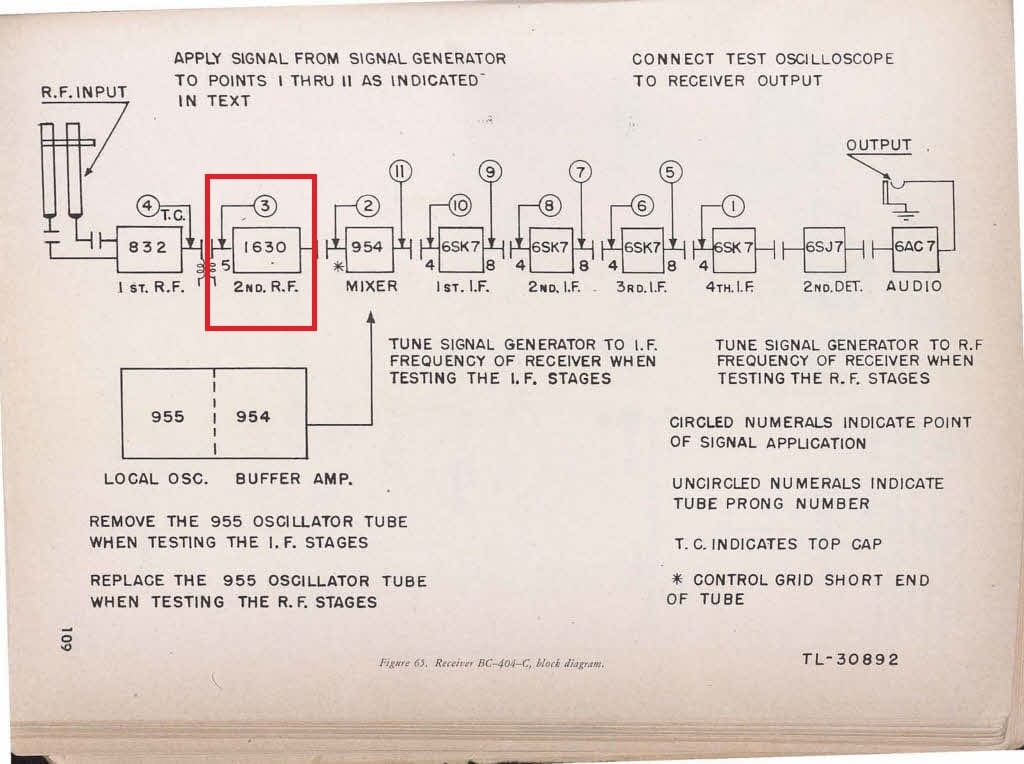

本報告は、H2Sの詳細機能の説明が主要なものである。

昭和19年(1944年)4月 横須賀工廠から桂井誠之助氏技術少佐が電波研究部に転属

昭和19年(1944年)6月「あ」號作成の結果、空母3隻と航空兵力の大半を喪失

昭和19年(1944年)7月 艦隊に22号電探が一斉整備。受信機は再生式検波方式(オートダイン)で未だ動作は不安定のままであった。

昭和19年(1944年)9月 22号レーダーは、受信機改二としてスーパーヘテロダイン方式を採用。動作は安定して完全に機能するようになった。ここまで、丸三年の歳月を経てやっと完成

昭和19年(1944年)9月27日 スーパーヘテロダイン方式の受信機改二に換装するため、シンガポールからリンガ泊地に移動しながら換装して、日本海軍最後の「捷」號作戦にはどうにか間に合わせることが出来た。

然し昭和19年(1944年)10月18日に捷一号作戦が発動されたが、「捷」號作戦の結果艦隊の大部分を失い、本土上陸に備えて体制を整備するような状態に追い込まれた。

昭和19年(1944年)11月 九州方面でB-29を撃墜し、米軍のパノラマレーダー(AN/APQ-13)を入手

昭和20年(1945年) 5月 海軍航空機用PPI方式の5号電波探信儀1型完成

大きな問題として、昭和18年(1943年)春 ドイツ情報として英軍が9センチのレーダーを使用し始め、その受信方式はマグネトロンをローカルに鉱石検波を使用したスーパーヘテロダイン方式であるとの旨が伝えられたが、こう云った情報は一切無視された。

このために、マグネトロンの開発では世界の中で先行していたものの、完全なるマイクロ波レーダーとして製品開発には至らず、あ号作戦にもこのレーダーを間に合わせることができなかった。

電波研究部の新設のおかげで、昭和19年(1944年)1月25日 電波外資第27号 英機上用電探「ロッテルダム」X装置と独逸側の対策の情報にある鉱石検波器の有効性を再検証し、やっとのことで、霜田氏によって22号レーダーの受信機の第一検波に鉱石検波器を使用する研究に着手し、昭和19年(1944年)3月10日にスーパーヘテロダイン受信機が完成。

しかしながら、昭和19年(1944年)9月27日になってからやっと、艦隊の22号レーダーを、スーパーヘテロダイン方式の受信機改二に換装できた。

このような問題を引き起こしたのは、組織長の長期的視点での開発目標の欠如が原因と言わざるを得ない。

まず、ドイツ大使館の誰がこの報告書をとりまとめたかを調査します。

独逸からの報告者について

日本海軍エレクトロニクス秘史 昭和54年10月 田丸直吉

田丸さんの横顔 桂井誠之助氏著からの抜粋

田丸さんがドイツへ潜水艦に乗って赴任することが発令になったのは昭和18年(1943)9月で、その頃私は戎の海軍技術研究所の兼務でもあったので、よく東京へ出張し、会議の積などで田丸さんにお目にかかった。

昭和19年(1944)4月はじめ、私は横須賀工廠から技研に着任した。しばらくすると、独逸から長文の電報が続々と入ってきた。それは、それまでの電報と違って、エキスパートの発信したものである。「あッ、田丸さんが活動を開始した!」と直感した。それらの電報は、ドイツで鹵獲した米国のウェスタン・エレクトリック社製のパノラマ式レーダーに関するものであった。田丸さんは「それを見た時に<やられた!>という強い衝撃を受けた」と帰朝後話された。我々技研にいる者も、田丸さんの電報の内容がだんだん明確になってくるにつれて、これはただ事ではないと思った。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』遣独潜水艦作戦にも同様の記述があります。

第四次遣独艦 田丸直吉技術少佐(電波兵器)が便乗 1943年(昭和18年)12月17日にシンガポール出航。1944年(昭和19年)3月11日、フランス・ロリアン入港。

この結果、1944年(昭和19年)3月末頃以降の報告者は田丸直吉技術少佐となるので、その前任者であると思われます。

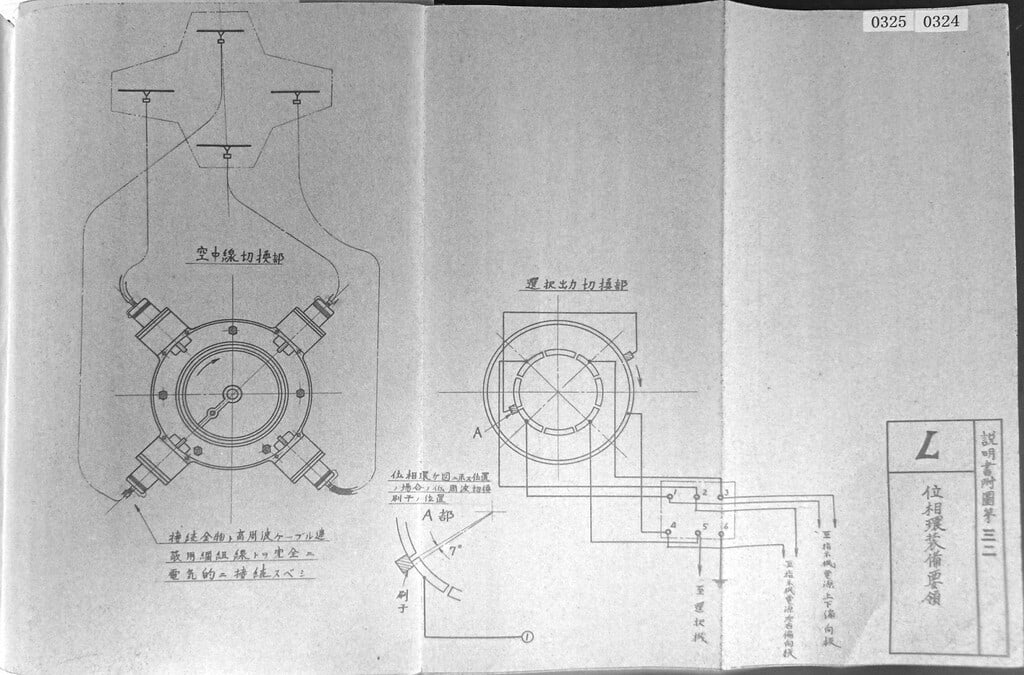

次に、本報告書をどのような手段により本国報告したのでしょうか。

送る手段としては、下記の3通りが考えられます。

1..暗号よる無線通信

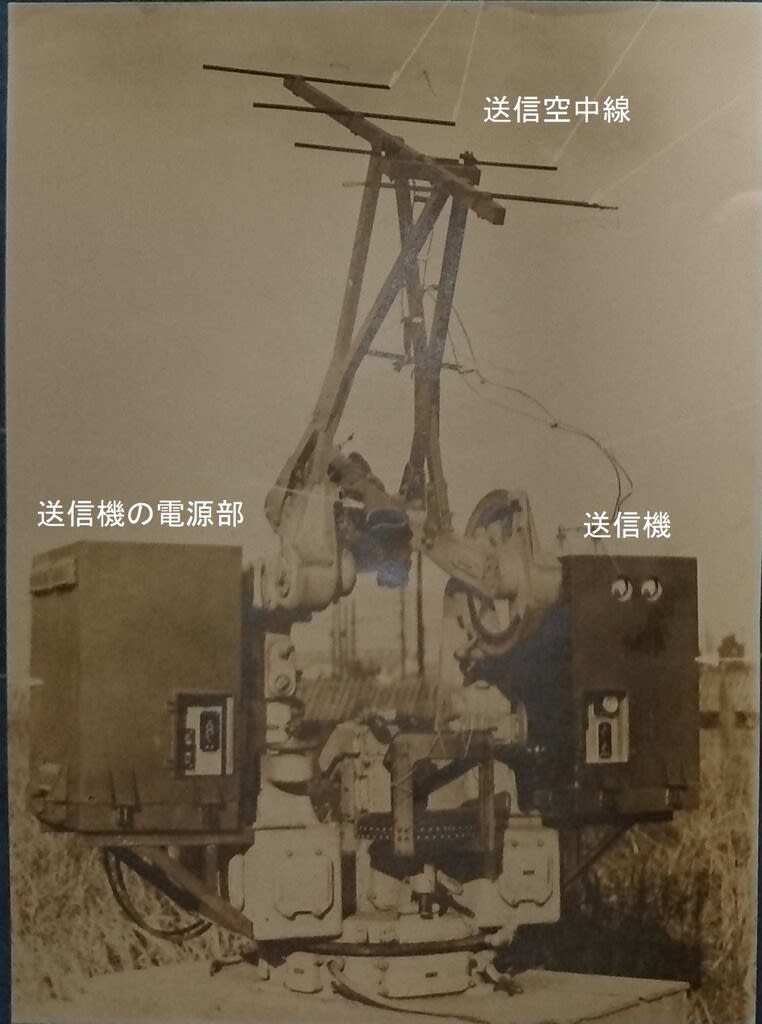

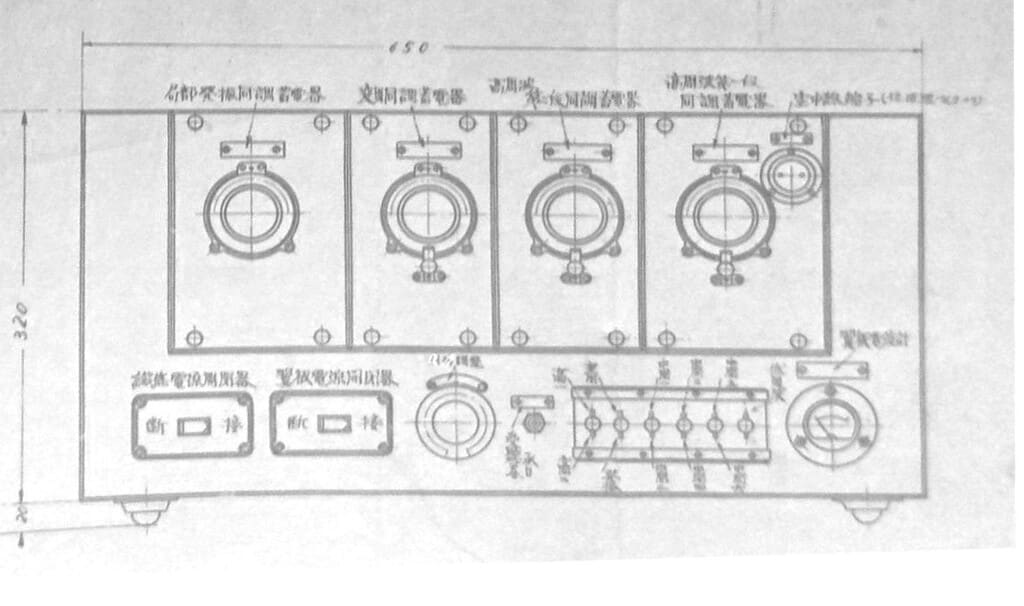

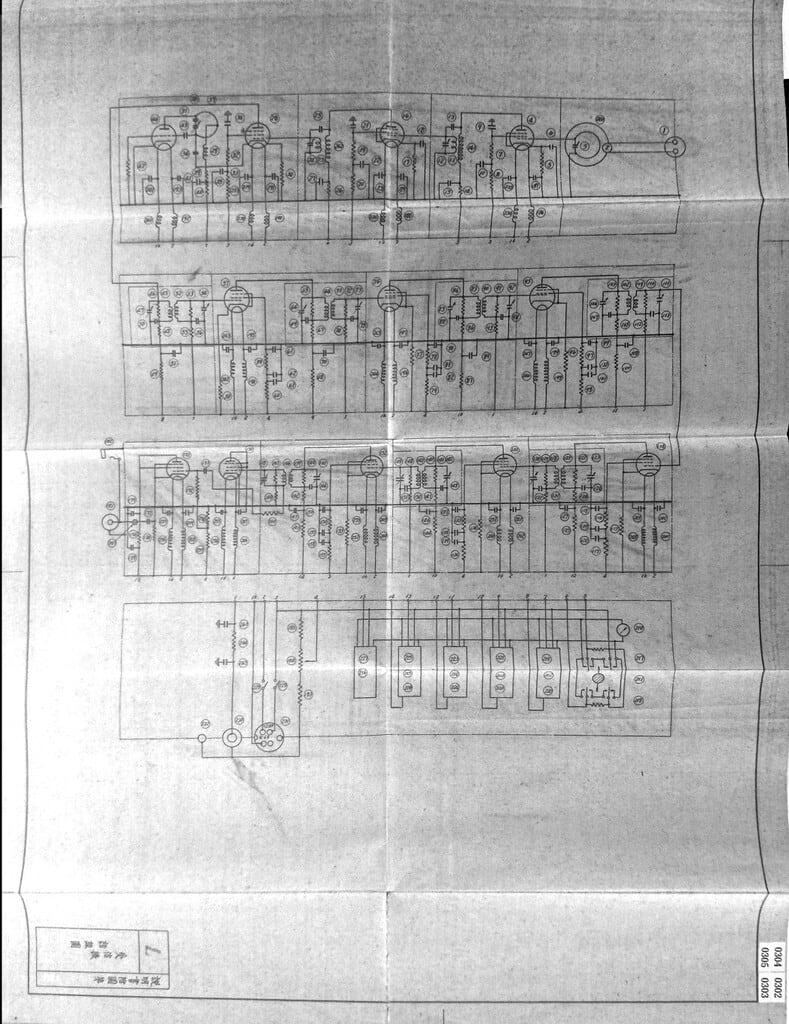

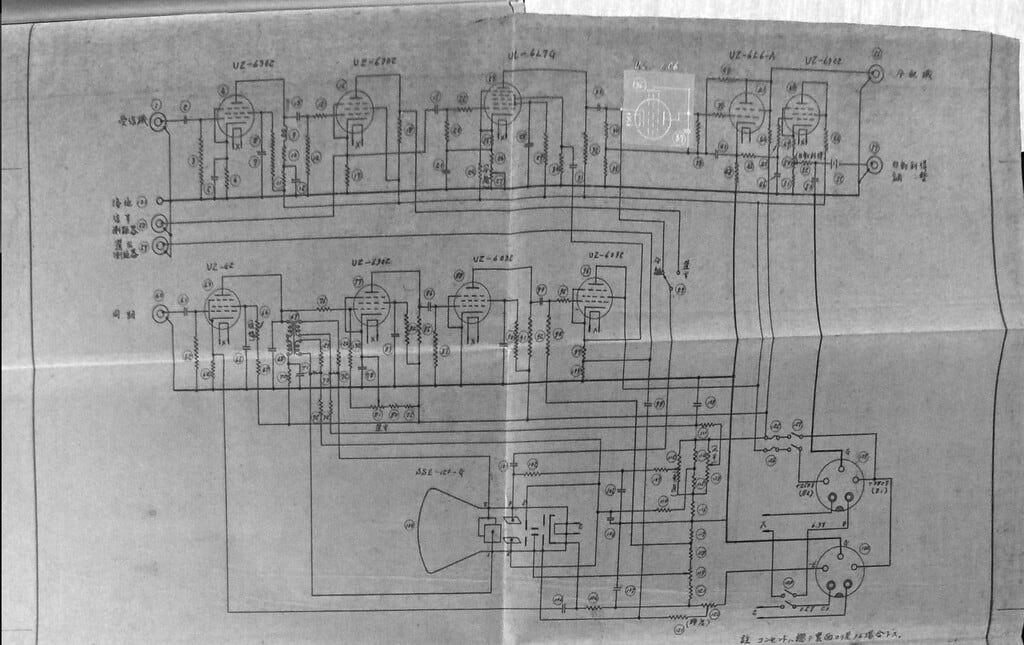

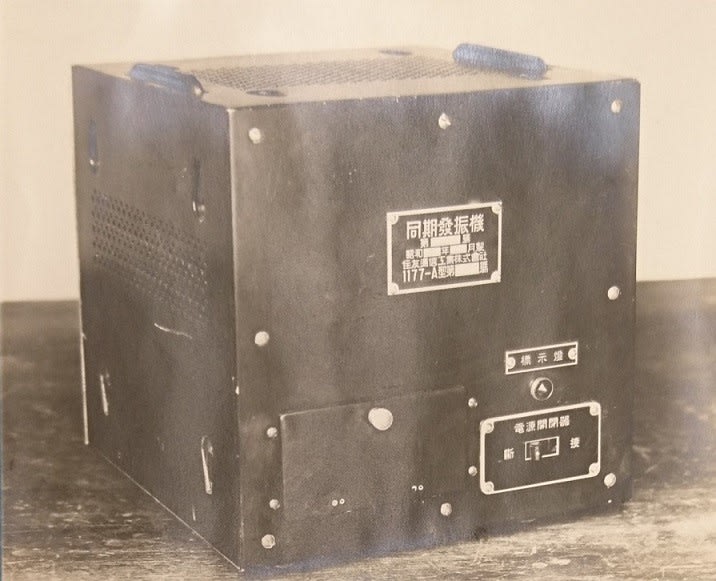

大使館に装備した無線機についての事例を以下に示す。

(本無線機は陸軍の地1号無線機をそのまま使用しています。)

2..ファクシミリ(NE式写真電送装置)

1936年に開催されたベルリンオリンピックではベルリン - 東京間に敷設された短波通信回線により電送された写真が新聞紙面を飾り、それまでの飛行機便による速報写真は役目を終えていった。

1937年(昭和12年)にNE式は携帯端末となり、日中戦争の報道に使用された。NECの無線技術は高く評価され、後に日本陸軍の無線・通信設備を独占した。

3. 遣独潜水艦作戦による輸送

この2つの報告書は、(1)の報告書は昭和19年(1944年)1月2日以降に起案し、本国到着し清書したのが、昭和19年1月25日であること。

(2)の報告書は昭和19年(1944年)1月2日以降に起案し、本国到着し、昭和19年2月15日に軍令第三部が清書し、電波研究部が複写分を回覧したのが昭和19年4月8日ということである。

この事実から、3. 遣独潜水艦作戦による輸送による搬送では時期が合わず、除外せざるを得ない。

このことから、この2つの報告書の内の(1)の報告書は文字情報のみなので「1..暗号よる無線通信」による報告と思われます。

もう一つの(2)の報告書には、文字情報と各種の図形情報が含まれていることから、「2..ファクシミリ(NE式写真電送装置)」による伝送により本国報告した可能性が高い。

それでは、無線通信でドイツと本国まで短波通信が可能なのか疑問が残ります。

短波通信を利用したとしたら、本国との直接通信については大使館の通信設備では無理と思われることから、各国の日本大使館の通信網を使用し、リレー方式で本国までの通信を行ったのかもしれません。

参考に下記「戦時中の外務省と戦時外交」の資料を添付します。

なお、田丸技術少佐も独逸降伏後、昭和21年3月に中立国のスウェーデン国を経由して日本への帰国を果たしています。

戦時中の外務省と戦時外交

当時日本が外交関係を維持または樹立していた国々は、アジアでは満州国・中華民国南京国民政府(汪兆銘政権)・タイ、枢軸国であるドイツ・イタリア(後にイタリアは降伏後に対日宣戦を行います)、またドイツの同盟国だったハンガリー・ルーマニア・スロヴァキア・ブルガリア・クロアチア、そして戦時中に独立したビルマ国・フィリピンなどでした。

その他中立国として、スイス・スウェーデン・ポルトガル・バチカン・アイレ(アイルランド)・アフガニスタンの6カ国とも外交関係を継続し、ソ連も対日宣戦前までは中立国として外交関係がありました。

そしてそれ以外の国々とは、国交断絶または宣戦布告による戦争状態にあり、直接的な外交的接触は閉ざされていました。

これらの国々では、国交断絶あるいは宣戦により在外公館は閉鎖され、外交官は交換船により引き上げてきました。

そのため、英米などこれらの国々に対しては、中立国であるスイスやスウェーデンなどが日本の委託を受けて居留民や財産などの保護に努める役割を果たしました。

次に、本報告書の電波研究部の回覧者について調査します。

電波研究部の新設については、下記の経緯のとおりです。

海軍技術研究所 昭和62年6月 中川靖造からの抜粋

艦政本部が技研電気部の改組を発表したのは、その著後の昭和18年7月のことであった。そして艦政本部三部長の名和少々が技研に移り、新設の電波研究部長に就任、陣頭指揮に当たることになった。

これは異例のことであった。職制上格下げ人事になるからである。

技研に着任した名和少々は、手はじめに呉海軍工廠電気工場で電探装備を担当していた矢島弥太郎技術大佐を電波研究部に典座させた。矢島は伊藤と同期の技術士官で、生産管理のベテランだった。その矢島を技研に呼んだのは、伊藤の管理下にあった生産部門を分離独立させ、増産体制を確立しようと思ったからである。

また、これと平行して、いままで海軍嘱託とて協力を仰いでいた東北大学の渡辺寧教授と放送技研の高柳健次郎博士を、中将、少将待遇の技師として迎える。さらに阪大の浅野、菊池の両教授も奏任官待遇の技師に登用し、電波兵器の開発に積極的に参画してもらう方針を固めた。

さらに電気試験所、理化学研究所、放送技研、大学で活躍している若手の有能な人材を技師や嘱託に採用、開発陣の強化をはかった。鳩山道夫(理研、のち電気試験所物理部長、ソニー中央研究所初代所長)、清宮博(電試、のち電通研、富士通社長)、武田行松(旅順工大、のち電通研、原日本電気顧問)、霜田光一(東大大学院、のち東大教授、慶応大学教授)などが、その時採用された代表的な人たちだ。

この一連の組織づくりに伊藤が貢献したことは、改め言うまでもない。

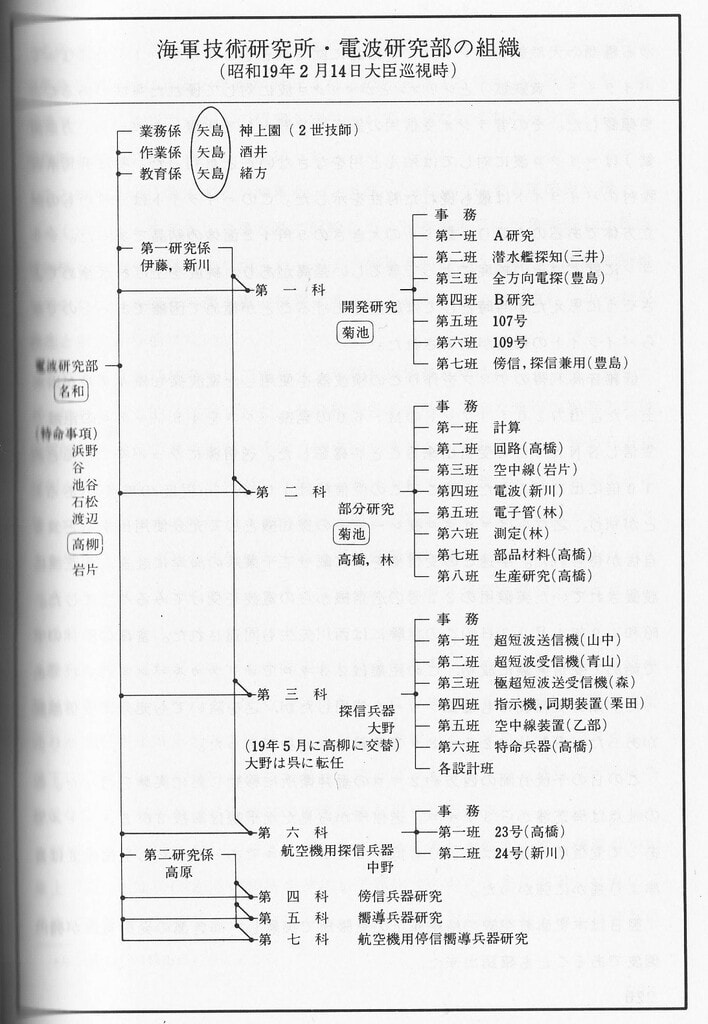

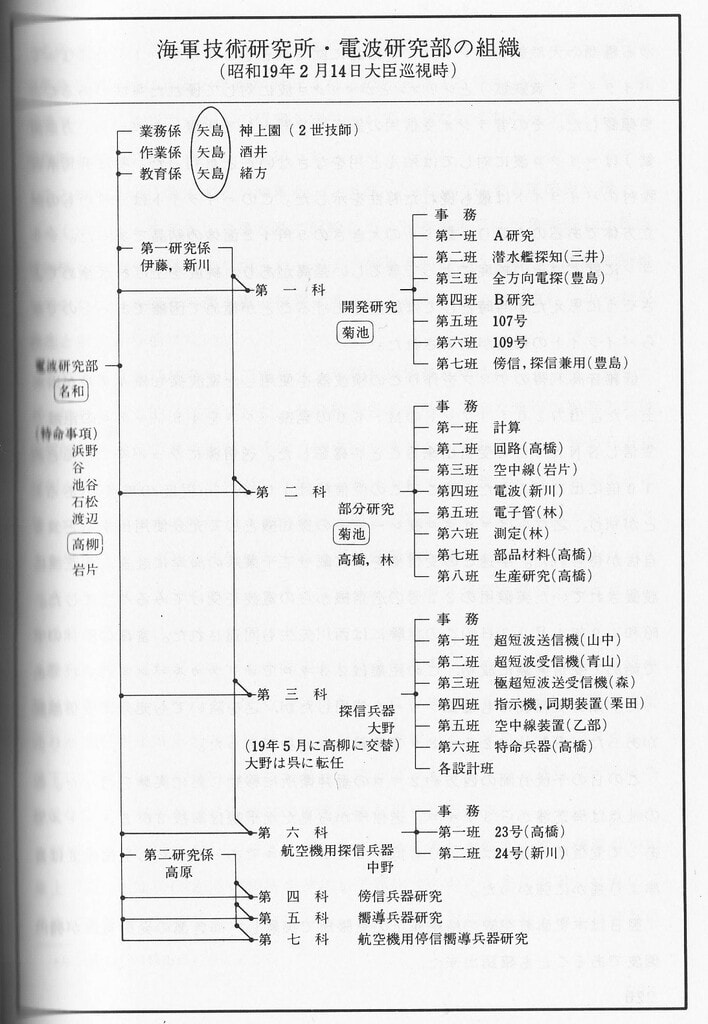

まずは、昭和19年2月の海軍技術研究所・電波研究部の組織表です。

本回覧者は電波研究部の主要幹部の中のキーマンは、伊藤技術大佐、菊池技師、新川技師の3名のようです。

戦後の本人の著述や戦時中の関連の記録を以下に紹介します。

伊藤技術大佐

機密兵器の全貌 昭和51年6月 元海軍技術大佐 伊藤庸二

第二章 電波兵器 P124

第一節 電波探信儀

三.戦争準備時代(昭和16年11月迄)

英国と独国からの情報によって日本の電波探信儀の研究は急速度に組織化された。軍令部当局の鞭撻と、海軍技術当局の奮起は高柳氏の起用、日本放送協会技術研究所、日本電気株式会社の協力と相俟って、先ず独逸情報による米波の電探が完成した。

之を11号電探と称する。之は初めは三浦半島の野比で実験された機能を発揮し、ついで兵器として作られた。その第一号機は千葉県勝浦の灯台近く、海抜80米のところに装備された。

16年(1941年)11月の末に近い頃である。

四.緒戦時代(昭和16年12月~17年7月迄)

11号電探の第一回の量産50基は何とかやりくりできた。第二回目の量産にかからねばならない。やりかけの21号電探、艦船搭載の飛行機見張電探をも完成させねばならない。急激な人員の膨張も実現しなければならない。此の「ならないづくし」の緊張の間に、ミッドウェー作戦、キスカへの進攻作戦が計画された。日本全海軍を挙げての大作戦である。時は17年4月。

出撃は6月である。その間に21号電探と22号電探とを間に合わせて、伊勢と日向に夫々装備しなければならない。

夜を日につぐ努力はすべての部門に展開された。製造会社も研究所も艦政本部も工廠も一体となっての精進である。そして出発に間近い頃にようやく装備実験が行われた。

実験の結果は

21号(1.5米)は艦上攻撃機(単発複座機)単機高度3,000米に対して55粁、戦艦に対しては(目標日向)20粁、22号(10糎)は戦艦に対して(目標伊勢)35粁、飛行機に対しては使用不能。

と云う成績を得て、此の実験委員会は

21号は装備を可とするも、22号は撤去す可し

ときまり、時期をまって22号は撤去するこことした。此の時既に出動の時期はせまり、両艦は研究所の熟練技術者2名ずつを乗り込ませて、進攻作戦に参加したのである。

一部省略

進攻作戦に際しても、後退作戦に際しても大切な時に、天空を覆う深いとばりに災いされて、艦船の行動が極度に制限され、混乱したのである。此の時に新兵器としての22号が然も1ヶ月前に撤去を決定されていた此の電探が漸く力を出したのであった。

敗戦の戦場から帰った軍艦日向の艦長松田大佐は、此の電探の必要を説きまわってくれた。艦政本部もようやく認め初めた。そして極超短波電探にも一道の光明が出て来たのである。

一部省略

敢えて、又話は前にもどるが、軍艦伊勢、日向への電探装備実験の時の事である。実験委員会の中に前述の高柳健次郎氏が居られたが、氏は此の時一つの着想を筆者にもらされた。それはPPIの考え方であったのである。

PPIと云えば今レーダーを云々する人は誰でもうなづける。併し、当時としては真に新しい着想であった。それを一口に云えば、電探を以て地形図を描かせる構想であった。此の高柳氏着想は真に基本的なものであった。之とは又無関係に軍艦日向のその時の副長馬場正治氏が同様の着想を私に示された。

それから2年余り後の事である。撃墜されたB29から取り外した飛行機用電探に高柳、馬場両氏の着想を実現する装置が発見されたのだ。そして、いまの電探と云えば民需用のものは悉くが此のPPIである。両氏の着想は真に基本的な着想であったのだ。

ところで、何故に此の発明が日本では延びなかったか。種は既に蒔かれて居たではないか。其處には遺憾な理由が多々あった。それは飛行機用見張用の21号電探も、水上見張用の22号電探も、当時のものでは直ちに「武人の蕃用」には堪え得なかったし、特に22号はそれからしばらくの間、不安定と云う本質的な疾患があった。更に射撃に用う可き各種電探の急速完成等。その日その日の戦闘に対する対策に昼夜も分たず努力せざるを得なかった電波兵器研究陣には、此の着想は猫に小判、豚に真珠であったのである。思えば不甲斐ない極みではあった。

戦いは終わった。平和は再び帰って来た。日本の文献にも特許にも現れてをならぬ此の両氏の着想が今は新しい文明の利器として平和産業に用いられつつあるのである。此の事実を思う時、筆者は限りない責任感におそわれるのである。今此處に敢えて事実を述べて、且つ両氏に対する贖罪の一端とし度(たくし)い。

五.最盛期より終戦へ(昭和17年8月~20年8月迄)P138

日本の海軍も直ちに此の考えで研究に着手した。それは昭和16年9~10月の間であった。そして17年の1月には鶴見の海岸で実験する迄に進歩していた。之をS1装置と呼称した。併し此のごろには既に米英両国には、完全と云えぬながらも、一通り使えるものが出来て居ったのが実情であった。シンガポールとコレヒドール(比島)に米英両国共に大規模な射撃用電探が使われて居たのである。日本の海軍も陸軍も此の事実の為に共に戦術上の困難にぶつかって行ったのは当然であった。遅れて居ったと云って之程の遅れがあろうとは思わなかった。

一部省略

ところが軍艦同士の打ち合いにも電探射撃と云う言葉が何時の間にか用いられ始めた。昭和18年に入ってからである。そして此の頃から本課題を解く為には非常な努力が払われ始めたのである。各種電探を試作すること8種、大規模な実艦装備実験8回をも数えている。昭和19年の3月だった。水上射撃用電波探信儀対策会議が東京の海軍省で開かれたのである。此の会議は非常に緊迫したものであった。「6月末(19年)迄には是が非でも本装置を整備に移し度い。此の機械を失したら、本装置を実用する機会を永久に失するのであろう 」とまで司会者は述べたのであった。そして従来の考え方を改め「重量容積に対して制限は撤廃とれ、如何に大きくとも、どんなに重くても良いから、要求性能を満たすものを間に合わせる事」が要求されたのである。

この要求により研究陣は改めて奮起した。併し厳に要求された6月の機を失してようやく8月に至り、戦艦を35粁に捕捉し、その測角精度0.25度、測距精度250米の32号電探が完成したのである。

併し此の時主力艦隊は、日本海軍最後の反抗計画が計画され、シンガポール方面に既に終結して、装備不可能な状態になって了つたのである。そして僅かに此の32号電探は本土防衛の為に用いられたにすぎない。

日本海軍の最後の奮闘はレイテ作戦であった。之には22号電探の方向性を改善して用いた事は先に述べた通りである。

飛行機用の電波探信儀は陸上或は艦船用の電探に比してまさるとも劣らぬ必要な兵器であることは、電探の存在を知った初めから誰しも考えついた事であった。ところが、日本のこの研究は之亦遺憾乍ら甚だ遅れて出発した。之は技術担当者のみの責ではない。当時の制度の然らしめたところでもあるのである。

飛行機の事は飛行機屋が。之が空軍兵力を確立する為にとった海軍の方針だったのである。此の方針はたしかに効果的である。殊に飛行機自体の事、機体の事、機関の事等は正に此の方法によって積極的な推進力を得る。處が無線機は飛行機以外の部門に於て良く発達し、飛行機はその応用の一部門にずぎなかったものである。少なくとも戦争前迄はそうであった。特に新しい電波兵器の如きは、所謂無線通信屋の技術でもない。新しい技術を強力に吸収し、生み出さねばならない。此の見地に立つ時に、飛行機関係は飛行機関係屋でと限る場合には、余程研究行政に意を用いないと、かえって足踏みのもとになる。之は日本ばかりの事ではなかったのだ。

一部省略

飛行機用電探に制式に手をそめたのは、陸上用と水上用の電探の研究が始められてから数ヶ月以上も遅れた後の事であった。

飛行機用としはH6と称する電探が比較的順調に成立した。之はあと2年程の間に2,000基製作して実用されたもので、波長は2米であった。その後小型機用として昭和19年の秋、N-6、FK-3等の型式のものが出来たが、何れも本格的には実用されず終戦に至った。

飛行機に搭載して射撃に用いようとする電探はFD-2と玉-3との2種が出来上がった。共に夜間戦闘機用として設計されたものである。併しその完成時期が19年の秋であり、何れも試験的に用いたに過ぎなかった。

22号電探が一応の落付きを得た頃に、潜水艦がこれを攻撃用に用いようとする要望が判然して来た。昭和17年の末頃である。之が為には電場を輻射する部分の水防が問題になる。電波は波長が10糎附近にもなると比較的細いパイプの中を流せるので、それを送受信機と輻射部との間の連結に用いて居たが、水圧に耐えるそのパッキングも問題になる。本体を小型に作って潜水艦のハッチを出し入れ出来るようにしなければならない。等々。多くは背計上の問題であるが、これがようやく出来上がって呉の海で実験したのが昭和18年の4月の事であった。

その為には大事をとって予め鶴見海岸で実験した。その成績がよかったので、装備を呉に依頼して、ロ号潜水艦と称する小型の艦で実験した。ところが成績が以外に悪く、水上小型艦は7粁の近くでようやく出ると云う程度のものになってしまった。先の鶴見海岸の実験に比してあまりに悪い。

一部省略

呉工廠に分解調査依頼を依頼したところ、導波管(電波を空中線に運ぶ部分)に漏水部があり、性能が低下していることが判った。

之は一つの研究が完成する迄に経過した動きの一齣である。併し何事にせよ新しい事はすべて、あらゆる方向から同情的な支持があってこそ、その生命が延び得るのである。単なる是々非々では不可である。ましてや糎波の電探は不用なりとする先入意識が行政者の頭にあっては延びるものも止まってしまう。不幸にして本問題はその端的な一例となってしまったのである。

進めても進めても足りない技術開発が此の様な足踏みをしている間に戦局は遠慮なく経過した。而も艦政本部の要求は重量の軽減と性能の向上に固着して離れなかった。それでもその要求に基づく改善を施して実艦に装備されたのはちょうど1年を経過した19年4月、艦は伊158潜水艦(大型)であった。そして爾後すべての艦に装備実用されたのはあるが時期既に遅しの感が深かった。

第二部 電子技術兵器の実態

第三節 電波応用兵器 P152

一. 味方識別装置

昭和16年の夏伊太利海軍からの情報で、英国では味方識別装置とも称す可きものが使用されて居ることが判った。

一部省略

ところが、電探の出現によって、敵味方識別の方法に急に曙光がさした。電探との併用が今迄色々提案されたものの内の最も積極的な解法であるらしく見えたのである。海軍技術研究所は極めて簡単であったが伊太利情報を基として電探と組合せ、16年末には既に之が具体的計画を進めたが、或る目標が電探の電波に曝された場合にそれに応えて全く同じ波長の電波を送り返す技術が未解決であった等、色々の問題が残されたままに17年5月の伊勢、日向の電探実験に望んだ。そして此の実験の時にようやく技術上の一案が提起され、直ちに之を試作した。併し関係者が審議した結果は

(a)応答率が100%でないから応答しない場合は味方を攻撃してしまう。

(b)各電探に一様に応えることが困難である。

との理由で、兵器採用は見合せられた。これは英国では夙(しゅ)くこれを使って居るとの情報を耳にしたあとの判断である。

一部省略

味方識別装置は自己を曝露する恐れが多い。軽々には用いてならないと云う自重論である。

一部省略

處が19年秋の情報は敵が此の味方識別装置を盛んに使用して居ることを続々報じたのである。かくなると又問題がせわしくなる。研究再開が命じられた。そして追いかけ50基の兵器生産が緊急命令として発令されたのである。如何にも泥縄式である。此の場合斯(か)くなるには研究者側にも相当の責任があるにはあった。併しその本質は用兵者に技術の見透しがあまりに欠けて居た為である。尚日本人の考え方の特徴である他のものを兼ねさせる。所謂一石二鳥を善なりとする考えが此の場合に基調となって居たことも見逃せない。此の処置は折柄熾烈に展開することになっていた。比島方面の戦闘に単座戦闘機を偵察に用いる為、味方識別機をして電信機をも兼用せしめようとするものであった。

本来充分な準備なく、直ちに量産に移ることは技術者の決してとる可き道ではない。併し切羽つまった用兵上の要求は、遂にそれを邁進せざるを得なくした。幸に実験も順調に進み、翌20年1月には地上試験を行い、予期の性能が得られたので、更に次の実験にうつったが、一部要求性能をみたし得ず、而も比島方面の戦況も一変して、渡洋爆撃の機会も少なくなり、遂に試用の形で終戦に至ったのである。

味方識別装置は用兵者と技術者の物の考え方に不一致を来し、実現す可くして実現されなかった最も顕著な例の一つである。初めは用兵者が非常に厳格な条件を固持してゆずらず、戦力化に協力せず、必要に迫られて、用兵者が一歩譲った時には戦局が緊迫化して兵器製作が後手、後手となり、何等戦力に寄与し得なかったものである。

味方識別装置は戦術上の要求から陸海軍共通のものを是非用いたかったものであるが、両者は遂に一致し得なかった。それは電探発達の経緯が夫々異なり、その上に立つ味方識別装置は自ら違わざるを得ない為であつたのである。此の事については陸海軍電波技術委員会は極めて慎重に協議した。そして、何れ第二段の階程に於て一致させようと決めたのであった。併し運命は第一段をも完了させることなく、すべてを終わらせたのである。之程の利器に技術研究陣としては真の斧銊を加えることもせず、用兵者としては先見を失い。遂に敗退し去ったのである。かっての国防責任者の動きとして実にも慚愧の極みである。

第四節 物理懇談会とは(原子爆弾と強力電場の真相) P160

二.強力電波の始末記

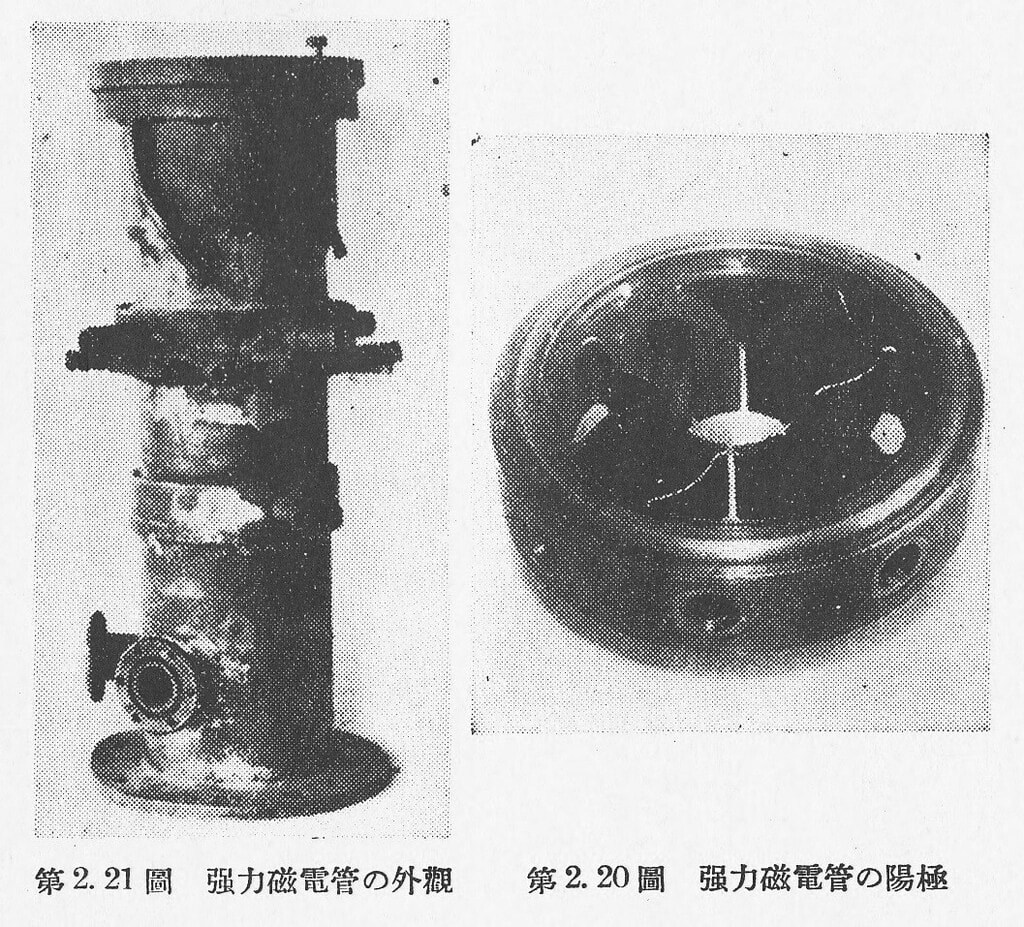

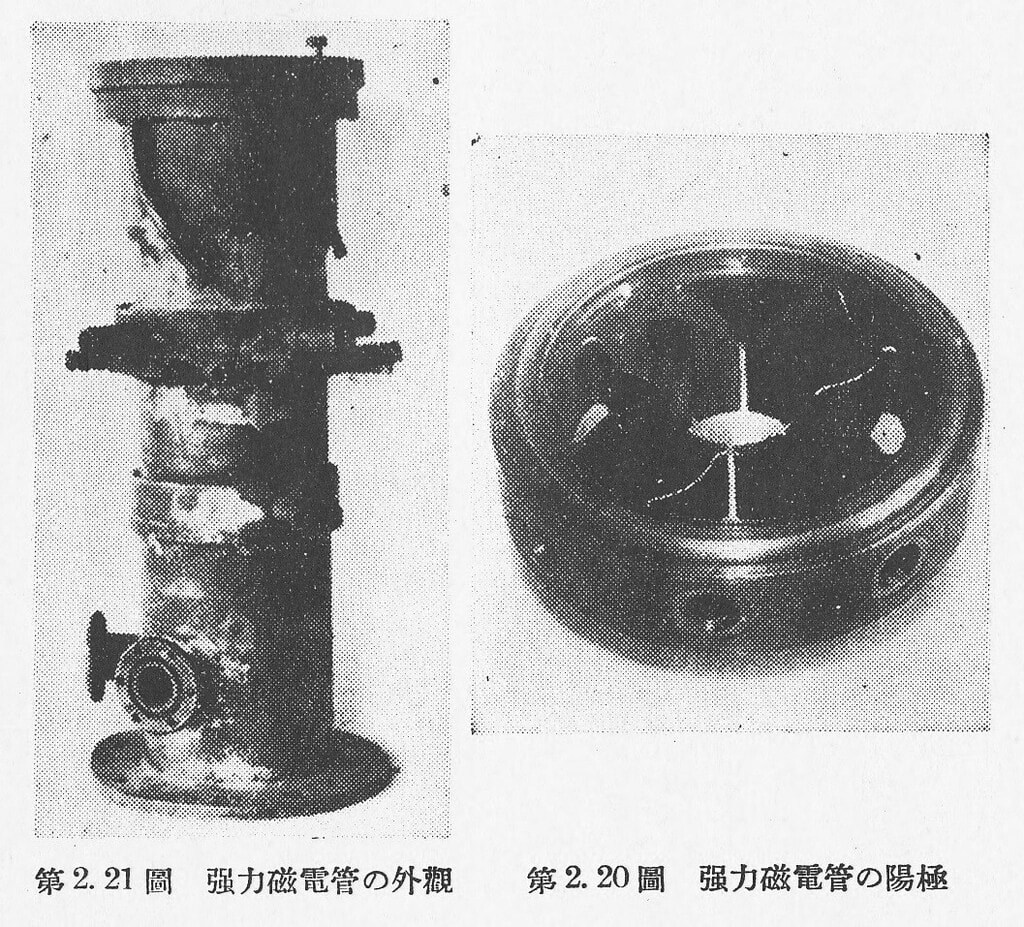

物理懇談会の示唆により、海軍技術研究所の強力磁電管研究の方針は一段と進展した。極めて強力な極超短波を発生して、之が活用を期す可きであると考えたのである。

一部省略

其の後海軍研究の主力は橘型磁電管の実用研究に進んだ。その結果新しい研究は一応止まったが、磁電管の出力はまだまだ増大し得るものであるとの目安は明瞭になって来た。

そして同時に波長10センチ附近の電波を強力に発生した場合に、どの様な現象が起こるかについては、興味をもつに至ったのである。

そこへ物理懇談会の示唆が出てきた。一大決意をもって大勢力磁電管の研究を実施す可きを定め、17年10月その第一期研究として、東京都三鷹町に海軍技術研究所三鷹分室を作って研究に着手した。その後18年6月には静岡県島田市に地をトして、実験所建設に着手し、19年6月制式に開所、20年8月の終戦迄引き続いて研究を実施したのである。

一部省略

国防技術として本研究を強引に推し進めようと海軍が企画し、決意したその責任の大部分は筆者(伊藤庸二)にあった。

今静かに戦争の当時をかへりみる。果たして本質的に非なりしや、時間的に非なりしやと。

科学の未来は何人にも予見し得るものではない。併し電子技術の趨勢から推せば、本研究は磁電管の当然歩む可き道を歩んだことになるのであり、怪しむに足らない。之は何人も認めるところであろう。只問題は「此の時機に此の目標で」と云う話にあった。面も之が国防技術としては本質問題なのである。

古人曰く、「時務を知るは只俊傑にあり※」と。痛烈な此の話の教訓が容赦なく今筆者(伊藤庸二)を鞭打つのである。

※十八史略:七巻 この時代の流れを把握し、為(な)すべき事を知っているのは俊傑(しゅんけつ)しかいない。

電波報國隊/平野忠男

小生は海軍委託学生でしたので皆さんと異なり別行動となりました。恵比寿の海軍技術研究所に配属になり吉野淳一、三上一郎両君が一緒でした。我々の勤務は監督は業務課長、矢島技術大佐でしたが非常に厳しい方で、一般工員に対し恥ずかしくない行動をするよう言われた記憶が有ります。なお宿舎は当初工員寮でしたが、問題も有り途中から自宅通勤が認められました。所長は徳川技術中将で颯爽たる姿で挨拶をされたのを聞いた記憶があります。また毎朝朝礼の後伊藤庸二技術大佐が「論語」の一節を朗読、説明され、なかなかの名講義でしたが、これは職員、一般工員に対する道徳教育の意味が有ったと思います。戦後伊藤氏は「光電製作所」を設立され、電波応用機器部門で色々活躍されたようです。

新川技師

敗れ去った日本海軍の電波兵器 『無線と実験』1946 年 2 月号 新川 浩

☆はしがき☆

今迄所謂軍事上の秘密と銘うって一般国民に知らしめられなかった我国の兵器技術が終戦と共に続々と発表されたが,航空機と共に国家的に重大点として数えられていた電波兵器はどんな状態であったろうか。

そして又どんな成果を挙げていたか。

それらを検討することはこれからの平和日本の科学技術を進歩せしめる上に何がしかの参考となるであろう。

以下各々の兵器が如何なる経路を経て進歩されたかを簡単に申し述べよう。

☆陸上対空見張用☆

電探として日本海軍に於て一番最初に完成されたのは此の種のものであった。

即ち太平洋戦争の直前に完成されたものは波長 3メートル米 送信出力約 5kW で約 10µsecのイムパルスを発射するものであったが,これで最大 150km 遠方の飛行機を発見することが出来た。

これは開戦と略 同時に南洋群島其の他の第一線に相当数装備せられたが,故障多く且動作も安定を欠く点があり余り効果を挙げ得られなかった様である。

そ其の后能力の増大に対する要求を満す為に送信出力を約 30kWに増大したものが製作せられ,これに依って約 300km 遠方の飛行機が探知し得る様になり且動作の安定性も亦大いに改善せられ相当の成績を挙げ得られた。

一方戦局の変転と共に装備工事並に運搬等の容易なものが要求せられ,これに応じて波長 2m 送信出力約 10kW のものが製作せられた。

これは極めて小型の機器を持ち更に空中線も亦極めて小型簡単であって全装置を中型の輸送機一機で運搬可能であり且 装備も兵員数名の手で 2~3 時間で完成する事が出来た。

この装置は以上の様に軽便なものであるにも拘らずその性能も相当よく約 200km 位の飛行機を探知し得られたので非常に広く用いられた。

終戦時迄幾百と云う大量生産が行われた。

又空襲の激しくなるにつれ電探を扱う兵員の安全を計る意味で空中線を除く他の部分を耐弾式トーチカに収めたものも作られたが大体機器としては前記の軽便式のものが流用せられた。

硫黄島その他の前進基地を失ってから少しでも早く探知する目的で波長 6m 送2信出力約 100kW の超遠距離用の電探が計画され終戦前には内地の 2~3 ケ所に装置されその偉力を発揮しつつあった。

この装置を用うると最大約 500km 遠方の飛行機が探知出来る。

これ等の見張用電探はその有効距離に於ては大体満足し得られたが,角度の精度の悪いこと,周囲の地形に依る乱反射との区別の附けにくい事等の欠点があった。

☆陸上対空射撃用☆

海軍ではこの目的に使用するものとして,直接高角砲の射撃を管制する目的のものと,対空探照灯を管制して目標を捕促して高角砲の射撃又は防空戦闘機の活動を援助する目的のものと各 2~3 種の兵器を製作した。

何れも波長は 1.5m 送信出力約 10~20kW のもので 20km 以内の目標に対してその位置を正確に求め得るものであった。

その精度は距離に於て約 50m 角度に於て約 0.5 度乃至 1.0 度であって、必ずしも高性能のものとはいい得ないが海軍に於ける陸上対空戦闘の重要度から判断して右の様なもので大体満足していた様である。

然し内地の様に山嶽の多い地形ではそれ等の地物からの反射電波の防害が多く実用上の障害となった事が多い。

☆艦船対水上見張及射撃☆

海面すれすれの目標を電波に依って探知する為には,対飛行機の場合と異って使用波長が相当短い事が要求される。

海軍ではその目的に応ずる為に十数年前から極超短波の研究に力を入れていたが電探として初めて軍艦に装備されたのは開戦の翌年であった。

磁電管を使用した波長 10cm 送信出力約 2kW のこの電探は当時として他の列強に比し遅れていたとはいえない様である。

然し実戦に於てはやはり故障の多い事,取扱いのやや困難なこと等のため余り実用せられなかった。

その後主として研究の主力は受信方式並に空中線装備に向けられた。受信機は最初超再生式のもので極めて不安定で取扱困難であったが,その後オートダイン式となり,更に磁電管を局部発振管とし鉱石検波器を混合管としたスーバーヘテロダイン式となって普通の短波受信機と同程度の安定性を得られる様になり,実戦に於ても安定に使用し得るに至った。

空中線装置としては最初パラボラ反射鏡が用いられたが,空中線と機器との分割が困難であって重量が過大なる為に,導波管を用いて空中線と機器とを分離する様になり,輻射部としては導波管との結合の便利な電磁ラッパが使用される様になった。

最後には角度を測定する精度を向上せしむる為に導波管の先にパラボラ反射鏡を使用するものが再び製作せられた。

これは直径 1.8m の反射鏡を送受信両用に使うもので,確度測定の精度もよく距離に対する能力も充分であって,艦船用として略満足し得るものであったけれども,その出現の時期既に遅く海軍艦艇にこれを装備して実戦に参加出来るものがなく,遂に陸上用として海岸防衛用に用いられるのみとなった。

又潜水艦に於てもこの波長 10cm の電探並に陸上用として述べた波長 2m の電探が広く用いられた。これに依って潜水艦の安全性を保ち得たと云い得る。

波長 10cm 以外に於ても艦船用として色々研究試作せられたが何れも利害相半ばして遂に実用されたものは無かった。

☆航空機用☆

航空機に装備される電探としては波長 2m 送信出力約 5kW のものが戦争の初期に既に出来上って居たが,故障多く調整困難なるために仲々実用されず,その後の数次に亘る改良により戦争の後半に於てやつと実用される様になった。

これは中形機以上に搭載可能のものであって約 100km 先の船団を発見することが出来た。

その後海軍の空軍化の傾向が明らかになると共に海軍に於ける研究の主力が航空機用電探に向けられたので,各種の用途のものが相次いで研究試作され,これ等が段々と実用されんとした時に終戦となった。

これ等試作電探の主なるものを挙げると次の如きものがある。

第一に小型機用の電探,これは前述の波長 2m のものを小型機に塔載可能なる如く設計変えをしたもので,能力も大型のものの約 70%位であった。

次に夜間戦闘機の接敵用電探,これは夜間暗黒の中を敵の飛行機を発見,これに接近する為に用いられるもので,波長 2m 送信出力約2kW,約 5km 位の距離から 500m 位の近距離迄使用出来る。

又ブラウン管の上に表われる指示方式も全く独特のものであって操縦者が一目見て極めて容易に接敵出来,角度の精度は約 5 度であった。

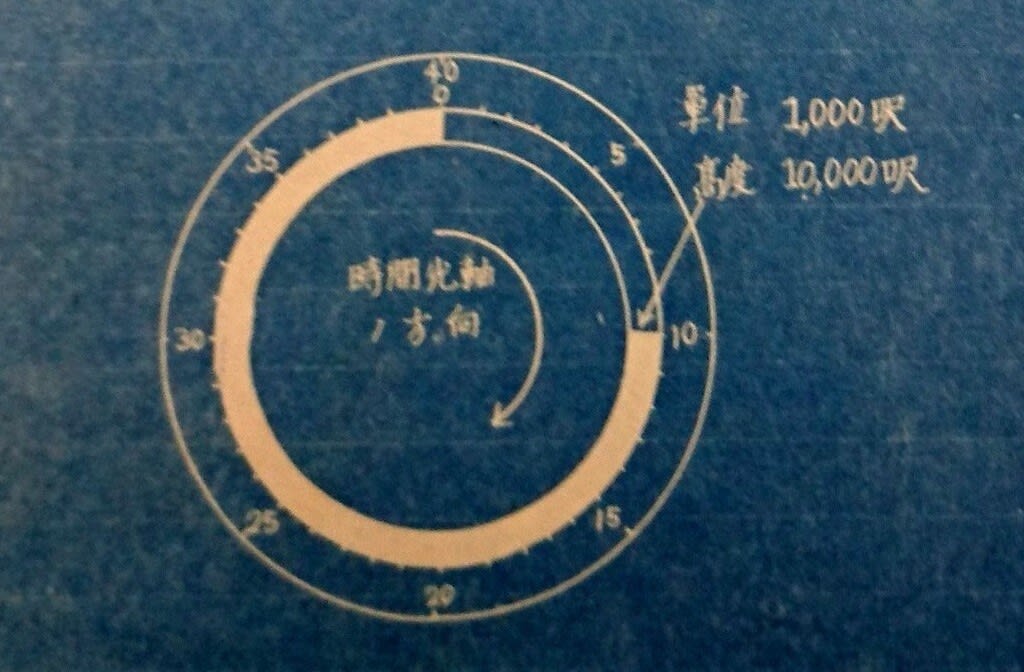

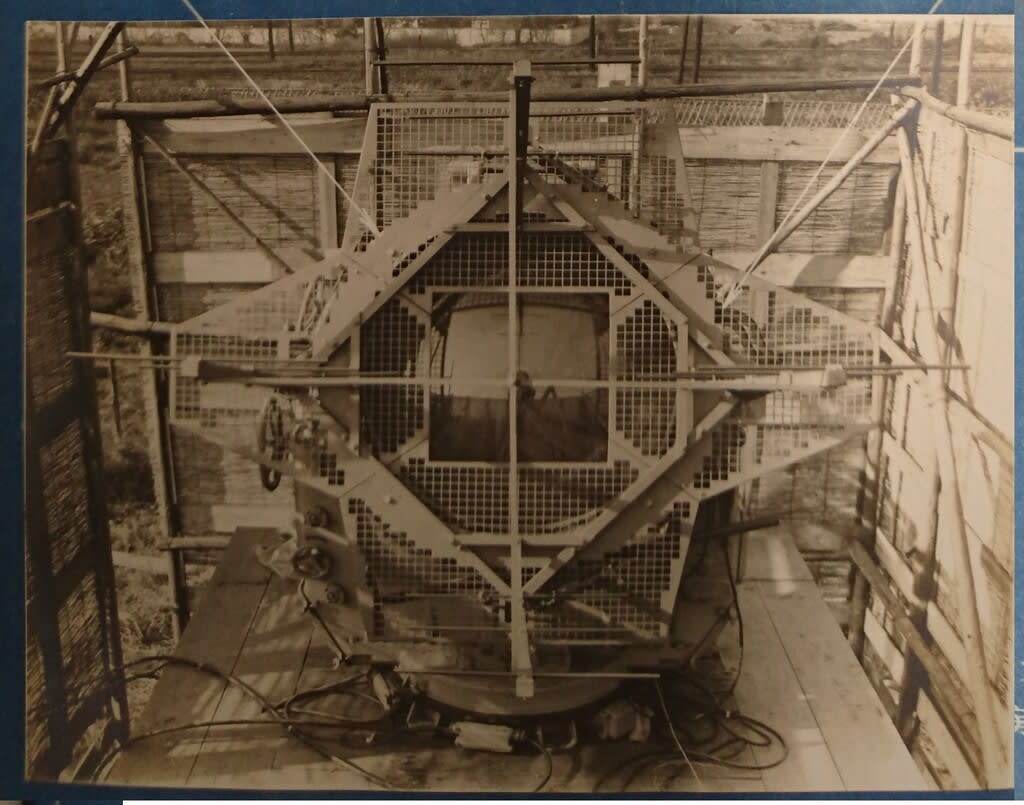

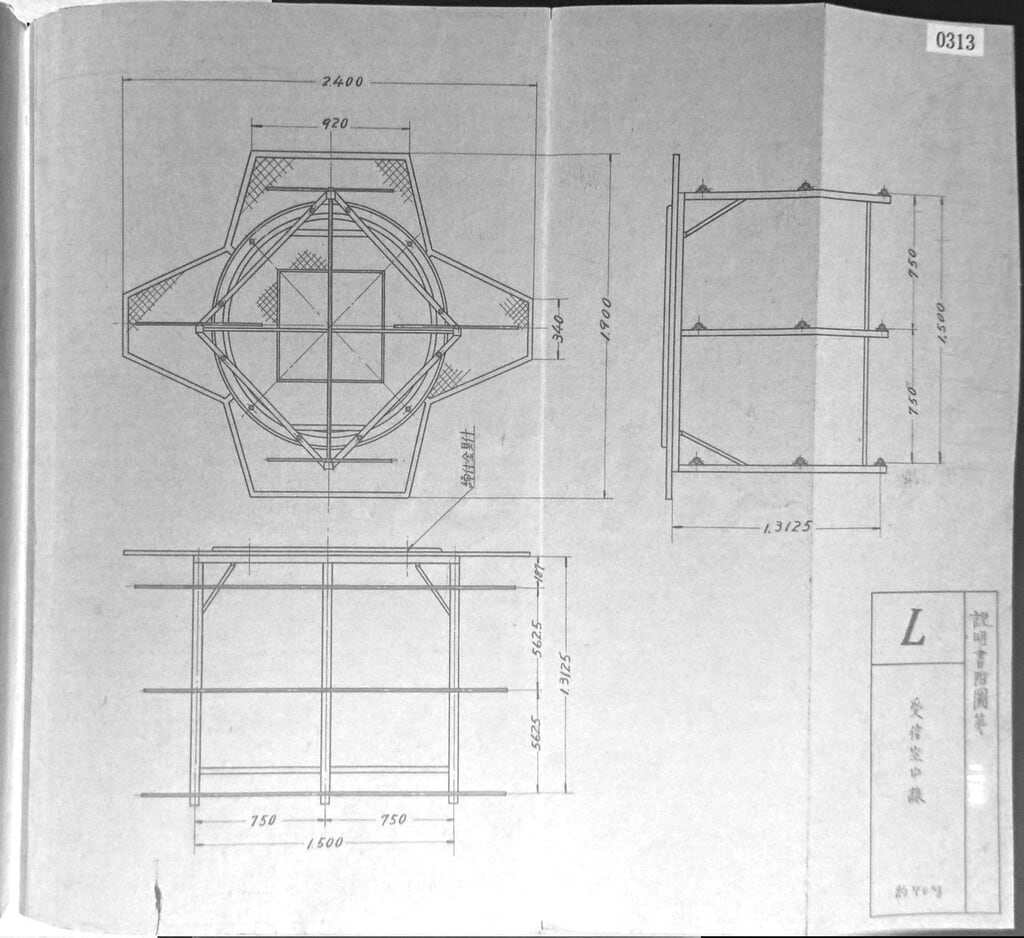

この他 所謂 電波暗視機がある。これは大型機に装備せられるもので波長 10cm 酸化陰性をもつ磁電管を使用して,送信出力約 6kW で機体の下面で廻転するパラボラ式反射鏡付の空中線を持ち機上にいながらにして地形が判別出来て航法,爆撃等に利用できるものであった。

ただこれは機上に於ける所要電力(約 1.5kW を要する)の点で困難を感じた。

☆電波兵器の検討☆

以上海軍電探の発達の経過を極めて概念的に述べたのであるが,一見すれば各種の目的に対する兵器が一応は揃って居た様に見える。

然も実際に於ては米英等のものに比して技術的に劣っていることは勿論であるが,更にこれが実戦に使用された有効さに於てはかなりの差があったのでは無いかと考えられる。

この原因は何処にあったであろうか。

問題は極めて広範囲に亘り一々此処で論ずる事は出来ないが,大要次の如き事であろう。

第一に挙げられるべき事は,完成の時期が作戦用兵の面からする所要の時期に比して余りに遅いこととである。

この事実のために,完成した兵器に対する技術的検討も不充分となり,その結果は故障の続出又は動作の不安定となる。

結論としてその兵器が元来有する性能を実戦上に発揮することが不可能となるである。

然らば何故に研究試作の完成の時期が遅れるのであろうか。

勿論元々研究に許容される期間そのものが短か過ぎる事もあろうし,試作機関の能力不足もあろうが研究者自身として考えなければならぬ事は,研究又は設計に当る者の思考の範囲が狭い事である。

初めに極めて慎重に万全を期して考察をはらえば当然避け得らるべき事を一々実地にぶつかってから“発見” しては対策を考え,その間に貴重なる時間を空費した場合が非常に多いと考えられる。

これを解決する為には研究者が万能の士である事が望ましいがそれが望めないときは,不明の点に関しては予め幾つかの手を平行に打つ事をしなければならない。

徒らに重点主義の題目の下に唯一つの方法のみに依存する様なやりかたは間違いの元であると考えられる。

第二に挙げられることは,研究者の相互依存が不足していた事である。一人の研究者は何か一つの問題に対して特長を持っている場合が普通であるが,多くの場合唯一つの特長のみでは完成し得ない。

多くの技術的問題を平等に,且よくバランスした程度に組合せて完成されたものが最もよきものになるといえよう。

戦前我々は真に自分等の研究を製品化しこれを一般化した経験にはなはだ乏しい。

従って今迄の我国の研究者はそれを実行する必要に直面せず従ってそれを実行する方法を知らなかったのではないだろうか。

戦争中の苦しい研究生活を通じてこの貴重なる体験を得た研究者はこれからの平和日本のための研究にその教訓を大いに活かして行くものと期待する次第である。

☆結語☆

最後に,研究者の立場から研究に対する要求者であり又は研究の実施を指導する立場にある人達の事に一言ふれるならば,彼等は戦争の進行に対する確固たる見通しに立ち前向に新兵器に対する要求を出す事が出来ず,徒らに目前の戦局に左右されて定見なき各種の要求を出すことは技術者をしてどの途を歩むべきかをまよわす結果となる。

これもまた日本に於て,従来新しい要求に応じて新しい物を生み出すという経験極めて少く,外国に出来たのちの採用に浮身をやつしていた事に起因するのであって,要求者は研究というもののどれだけの時間がかかるかと云う事とを従来の外国模造品の試作にどれだけの時間がかかったと云う事とを混合した結果であろう。

即ち研究は “成るの日に成るに非ず” 其の前に幾多の基礎的困難が横たわって居るのである。

如何に状勢が急迫しようとも前途のために捨石を打つ事なしに研究が一日で完成することは有り得ないと云う事を銘記すべきである。

※注 新川 浩/ 元 国際電信電話株式会社

1959年通常無線通信主管庁会議を始め、CCITT、CCIR、インテルサット等の会議に数次に渡り参加され、特に前記主管庁会議において短波輻輳の救済を研究するために設置された「7人の専門家」の1人に選出されるなど、主に周波数に関連した諸問題の解決に尽力、貢献されました。

菊池技師

電波報国隊によるレーダー関係記録からの抜粋

K-装置の開発/矢部五郎

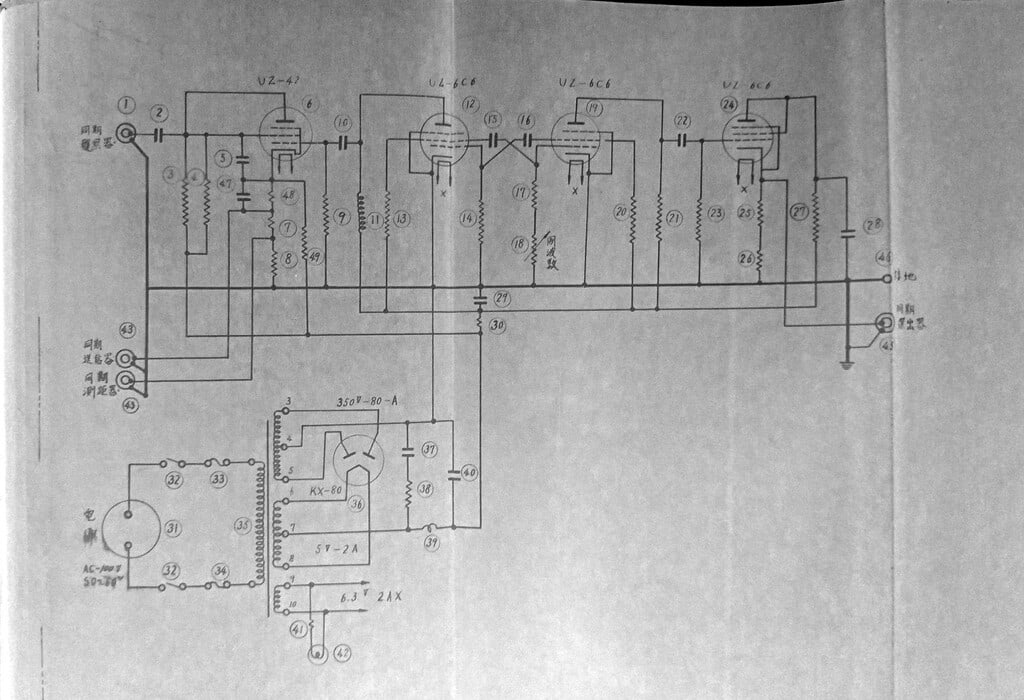

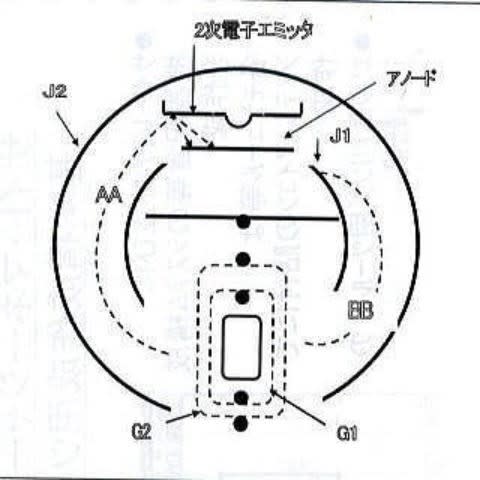

K―装置とはなにかというと、簡易型電波探信儀の開発コードで航空機搭載用になるべく軽量小型にすることが目標であった。プロジェクトリーダーは大阪大学の原子物理学の菊地正士教授であった。僕らの任務はK―装置のCRT表示装置を2台試作することで、軽量小型にするために真空管を使わず、磁気回路で、同期信号と、CRTの横軸偏向電圧、輝度信号、陽極加速電圧を発生する装置とCRTを一つの箱に収める設計であった。

その他

(1)報告書の疑問点

指示機には、上部にPPI表示の10センチのブラウン管と下部の高度用のブラウン管表示が図面では確かにJスコープの円形時間軸用のブラウン管表示と記載されていますが、実機正面の写真からみると、単なるAスコープ表示のようにみえます。

これは、H2SからH2SMkにバージョンアップした時に、高度計の表示にも改善を加えたのかしれない。

(2)電波研究部の組織図から新たな疑問点

組織図の第六科(航空機用探信兵器)第二班の担務に24号(新川)とあるが、この24号については、日本電気の下記の資料に符合する。

ただし、これ以上の情報は今のところ発見できません。

「日本電気ものがたり」からの電波兵器の関連のところを抜粋

小林正次さんの「日記」<未完の完成>から、研究所生田分所の解説から終戦にいたる経緯を辿ってみます。

昭和18年12月20日

真鶴に行き25センチの対空試験を行う。15粁まで中型攻撃機が追跡できる。空二四号として飛行機搭載を決める。

参考文献

英機上用電探「ロッテルダム」X装置と独乙側の対策 海軍技術研究所電波研究部 防衛省戦史資料室

英機の対独空襲における機上電探「ロッテルダム」装置について 海軍技術研究所電波研究部(複写)防衛省戦史資料室

日本海軍エレクトロニクス秘史 昭和54年10月 田丸直吉

日本電気ものがたり 昭和55年2月

海軍技術研究所 昭和62年6月 中川靖造

戦時中の外務省と戦時外交

https://www.jacar.go.jp/glossary/tochikiko-henten/column/column2.html

機密兵器の全貌 昭和51年6月 元海軍技術大佐 伊藤庸二

敗れ去った日本海軍の電波兵器 『無線と実験』1946 年 2 月号 新川 浩

https://www.radiodesign.net/PDF/MusenJikken/1946-2/kaigun-denpaheiki.pdf

電波報國隊/昭十九会 http://todaidenki.jp/hist/?cat=11

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』パスファインダー、遣独潜水艦作戦