秋水用のタチ200とタキ200(特別飛翔体対飛誘導装置)に関する技術的考察について(再検証版R05.10.31)、下記のURLにて整理しましたのでご参照願います。

秋水用のタチ200とタキ200(特別飛翔体対飛誘導装置)に関する技術的考察について(再検証版R05.10.31)

*************************************************************************************************************************

下記のブログは、旧バージョンのため情報は不適格な内容です。

秋水用のタチ200とタキ200(特別飛翔体対飛誘導装置)に関する技術的考察について

秋水用のタチ200とタキ200(特別飛翔体対飛誘導装置)に関しては、下記の電波報國隊の記録を契機として簡単な調査したものを既にブログにアップしていたが、今回はもう少し技術的な側面から考察を行うことにした。

<2020年6月27日掲載分>電波報国隊によるレーダー関係記録の考察についてhttps://blog.goo.ne.jp/minouta17/e/456e601b0c653e986c969412ed6aefb5

電波報國隊/昭十九会からの抜粋(再掲)

3号電探/矢部五郎

戦争最後の段階で、厚木と伊丹に秋水(液体燃料[ヒドラジン・過酸化水素]コロケット戦闘機)の配備が予定され、その誘導装置の工事が進められていた時期に、伊丹航空隊の設備工事を担当した。詳しい説明は何もなく現地工事の実務だけベテランの技術大尉から指導を受けたが、電探そのものは百も承知として準備をしていた。考えてみると、おかしな話で、呉の山の上に3号2型は1台あったが、3号1型を知っている技術士官は誰もいなかった。なんの抵抗もなく、この仕事を引き受けたが、潜水艦と水上特攻を担当中の僕が突然、伊丹に行けと言われたのは、勤労動員の経歴が関係したのかも知れない。

秋水誘導装置は2台の電探で味方の秋水戦闘機と敵B29爆撃機の高度と位置を時々刻々求め未来位置高度を計算し、敵を攻撃するために秋水が飛行する方向(方位角と目標高度)を操縦士に伝える装置である。当時の計算機はアナログ方式であったが、電探から送られたデータを計算することができた。秋水戦闘機は非常に高速で飛び航続時間も短いので、操縦士が敵を目視で捕らえて接近することは無理だから、地上から敵の飛行する方向と速度を測定して、操縦士に方向を指示する必要があった。

結局、伊丹に行く準備中に戦争が終わり、この仕事も幻になった。なお、厚木の秋水誘導装置については内田敦美君(第二工学部電気同期生)が浜名風(海軍技術浜名会編、1994年5月)の35ぺ一ジに述べている。

この記録から分かることは、『ロケット機「秋水」に秋水誘導装置は2台の電探で味方の秋水戦闘機と敵B29爆撃機の高度と位置を時々刻々求め未来位置高度を計算し、敵を攻撃するために秋水が飛行する方向(方位角と目標高度)を操縦士に伝える装置である。』とのことである。

この電探に関しては、日本側の資料である日本無線史第九巻の下記の内容が該当する。

特別飛翔体対飛誘導装置

電波標定機又は特殊電波装置の等感度線に沿って特殊飛翔体を目標機に向かい半自動制御或は(航路表示による)手動的に誘導するものである。

地上部「タチ二〇〇」(改四型電波標定機の一部を改修せるもの)

周波数二〇〇Mc、尖頭出力一〇Kw、方向精度正負五度、重量二.五瓲

機上部「タキ二〇〇」

周波数二〇〇Mc、尖頭出力五〇W、重量五〇瓩

試作会社東芝電子研(三菱電機を併せて予定)

第三次兵器として基礎的研究概成、一応方式としての目途を得飛行試験計画中、また連続波(周波数三〇〇Mc、出力一〇W)方式に就ても研究中

なお、東京芝浦電気株式会社の社史には、特別飛翔体対飛誘導装置(機上用50W)を生産したとの記録が残っている。

また、戦後米軍が調査したJapanese Wartime Military Electronics and Communications, Section 6, Japanese Army Radar,の資料では下記のURLに掲載している。

Tachi200-Taki200http://minouta17.livedoor.blog/archives/18022263.html

これらの情報から全体のシステムを想定すると以下のように考えられる。

全体の仕組み

まず、陸軍のタチ31改を使用してB-29を追尾するとともに、友軍機の秋水をタチ200で追尾しておき、タチ31改でB-29を追尾したデータをタチ200から友軍機の秋水へ送信する。

秋水に搭載されたタキ200はその追尾データに基づき、B-29の追跡方向を指示メーターで表示されるので、パイロットはその方向へ飛行すればいいことになる。

これは、世界初の無線系テレメーター中継装置の考え方ではないだろうか。

タチ200については、米軍が調査したJapanese Wartime Military Electronics and Communications, Section 6, Japanese Army Radarには、単にタチ31を参照のことしか記述はなく、機能説明はないので以下の推定をすることにした。

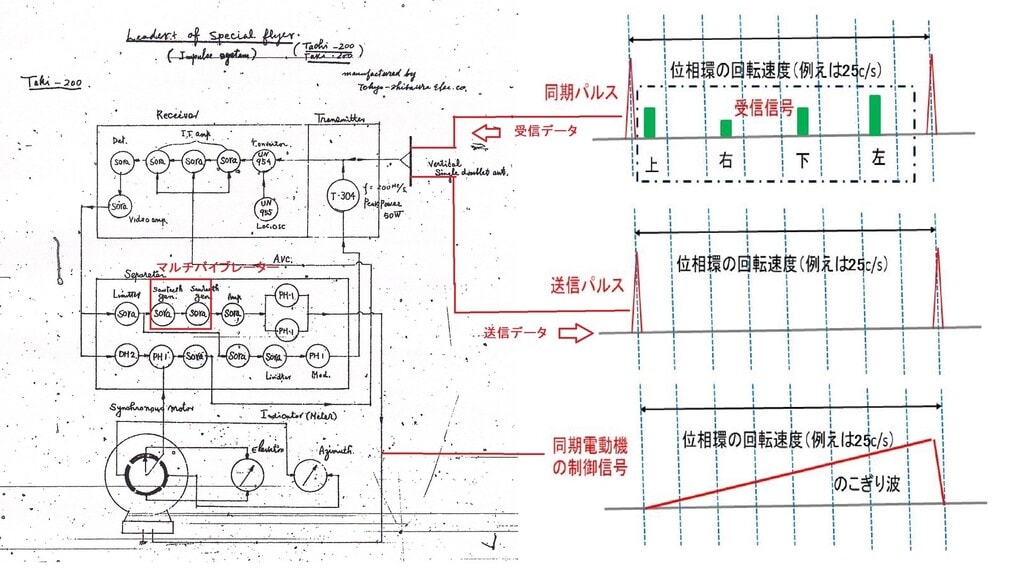

タチ200は、送信パルスの反射波を受信する従来型のレーダーの機能ではなく、まずは、受信モードとして、味方機の秋水機に搭載されているタキ200が発信するトランスポンターもどきの送信パルスを受信して友軍機の位置を追尾したら、今度は送信モードとしてB-29の追尾用データを送信しつづける。

味方機に搭載されているタキ200は、このB-29の追尾用データから仰角と方位角を示す2つのメーターに表示するので、パイロットは2つのメーターの中央値の方向に操縦するとB-29に接敵することができる。

なお、タチ31改により、B-29を追尾しつづけると、追尾データをリアルタイムに秋水へ送信され、パイロットは適確にB-29を追尾することが可能となる。

一方、タチ200による友軍機の追尾が外れる事態となれば、タチ200を受信モードとして秋水を追尾し直し、適確に送信データが届くようにアンテナの位置調整を行う必要がある。

何故、タチ200の機能をこのように推定したのかといえば、機上のタキ200への送信データはパルス送信ではなく、連続モード(CW)の同期パルス+B-29追尾データであるので、従来のレーダーの体系での制御かできないことに起因している。

具体的なタチ200とタキ200の信号のインターフェースは以下の通りと推定できる。

B-29追尾用のタチ31改については、本来の索敵用レーダーの機能であることから、パルス繰返し回数は3750c/sであり、同様に同期パルスも3750c/sとなる。

しかしながら、タチ200による友軍機の追尾には、友軍機のタキ200からのビーコンを単に受信するだけなので同期パルスの概念は不要であるが、タキ200がB-29の追尾データを機上で再現するためには、タチ31改のアンテナを回転させる位相環の同期信号が必要となる。

したがって、タチ200が友軍機のタキ200へのアップデータには、移相環を回転する同期パルスとB-29の追尾データの双方がないとデータ復元できないことになる。

タチ31改では、この位相環の回転スピードや同期電動機の仕組みはあきらなでないので、今回は海軍の仮称4号電波探信儀3型の事例を下記に示す。

なお、海軍4号電波探信儀3型の位相環の使用例によると、電動機の回転数は、25回/秒である。

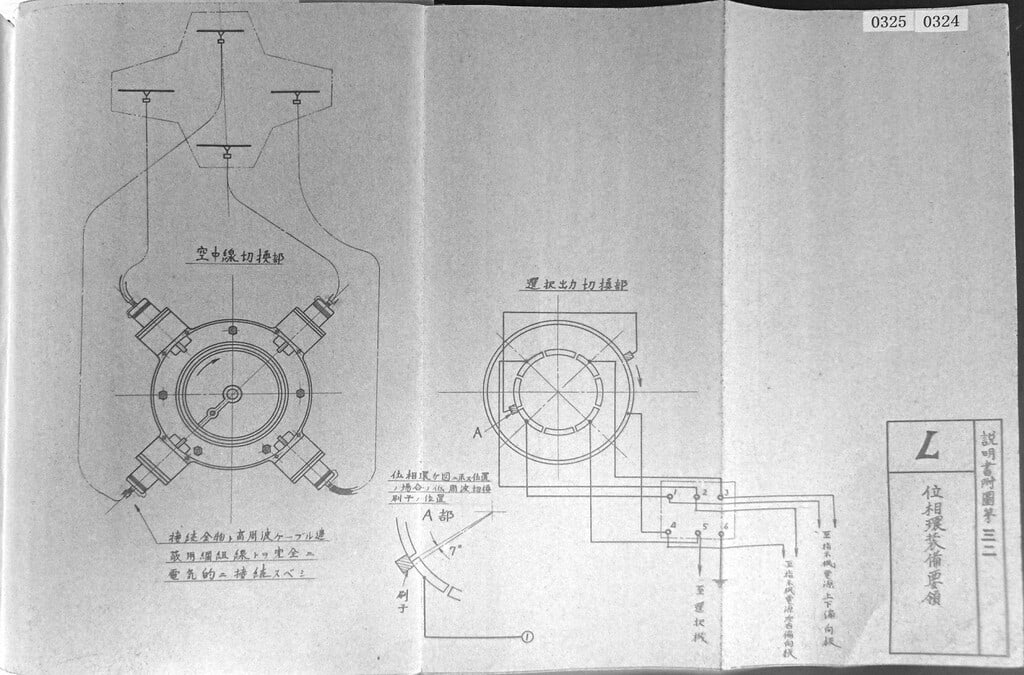

第九節 位相環

一. 概説 四組の受信空中線よりの信号は位相環に加えられる。

位相環に於ては受信空中線指向特性を中心軸に対して一定角度を保持して回転する。又本機回転軸には選択出力切替器を連結し空中線切換器と同時に切り替えを行う。

本機は次の三部より構成されている。

空中線切換部

選択出力切換部

電動機

二. 入力及び出力

受信信号

切換信号

三. 空中線切換部

切替器内部には直径14cmの環がある。上下左右の四点に夫々空中線を接続する。この環の内側に更に之と密接して同軸の回転する環がある。この一点より出力は中心に装置し電動機と反対側の側面より取出す。斯(か)くの如く切換に容量式を採用するのは接点より生じる雑音を防止する為である。

四. 選択出力切換部

選択出力の切換には刷子を使用する。切替接点は円周を八等分にした金属より構成する。この上を刷子が回転し出力は八接点の内一つ置きの四接点より取出す。

※刷子とは、ブラシのこと

五. 電動機

前記両切換部の回転用として、次の如き電動機を使用する。

電圧 220V(当分は100V)

馬力 1/25

極数 4

回転数 1500

図面

例えば電動機の回転数は、25回/秒とする、この同期パルスとタチ31改のB-29の追尾データを友軍機へ送信する必要がある。

従って、タチ200の送信用の同期信号は25c/sの同期パルスとなる。

機上のタキ200の送信ビーコンは、最初は25c/sの非同期のマルチバイブレーターで発振しておき、地上局のタチ200が受信モードで友軍機を追尾し、今度は送信モードで同期パルス付きのB-29の追尾データを送信する。

機上のタキ200は、この送信データから、B-29の追尾データを復元して下記のようなメーターの指示をおこなう。

また、B-29の追尾データは、上下と左右の4本の空中線を電動機同による位相環という仕組みで分配器から組み立てられているので、今度は機上のタキ200では、逆に同期パルスからのこぎり波を生成し、この同期信号により電動機の同期をとりながら、B-29のデータを取出すことができる。

電波報國隊の記録の中でもう一つ気になった記事が下記の資料です。

K-装置の開発/矢部五郎

K―装置とはなにかというと、簡易型電波探信儀の開発コードで航空機搭載用になるべく軽量小型にすることが目標であった。プロジェクトリーダーは大阪大学の原子物理学の菊地正士教授であった。僕らの任務はK―装置のCRT表示装置を2台試作することで、軽量小型にするために真空管を使わず、磁気回路で、同期信号と、CRTの横軸偏向電圧、輝度信号、陽極加速電圧を発生する装置とCRTを一つの箱に収める設計であった。

注.―航空機用の電源は400Hzの交流だから、それをそのまま使う。磁気回路を飽和させると矩形に近くなるので、それを微分して同期信号(送信機に送る)にする。当時のCRT(2インチだと記憶しているが)は静電偏向だから正弦波の直線部分の電圧を利用して時間軸(水平偏向)に使う。受信機から受け取った信号は垂直軸に入れる。輝度信号は同期信号から作る。

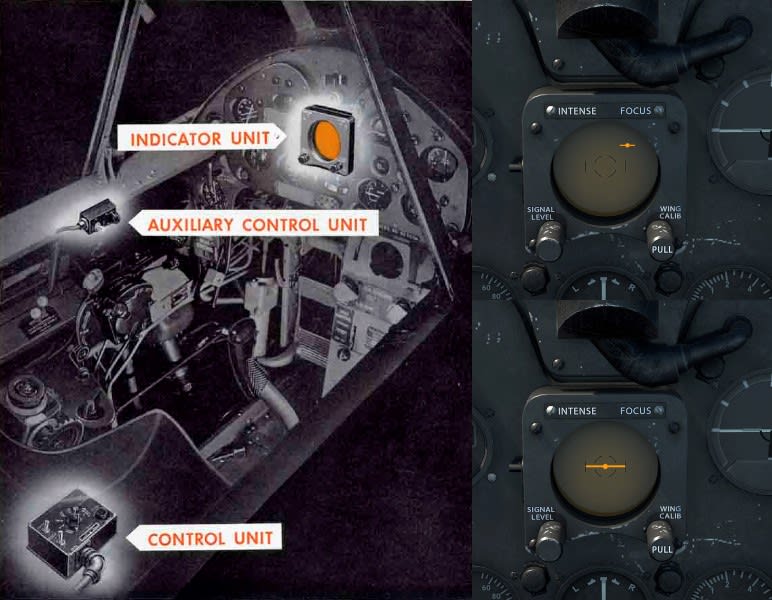

このK―装置なる装置のことであるが、文面の航空機搭載用になるべく軽量小型にすることが目標や開発時期を考えると、タキ200に使用する目的で開発が進められた可能性が高そうである。

本来秋水の開発計画は陸海軍共同のプロジェクトであるが、この特別飛翔体対飛誘導装置のタキ200とタチ200に就いては、陸軍が開発している。

海軍としては、この秋水を海軍側で運用することを考慮して、陸軍のこのプロジェクトの問題点を表示機にあるとみて、メーターから2インチのブラウン管へ変更できないかの基礎的検討に学生たちで試したのかも知れない。

2インチブラウン管ならば、パイロットの正面の操作盤に組み込めることも可能である。

実際、WWⅡの末期の米国の夜間戦闘機の射撃管制レーダーも同じ2インチのものを採用している。

この点では、発想も同じであるが、それを本当に実現できるかできないのかが米国との落差そのものであったようだ。

参考にWWⅡの末期の米国の夜間戦闘機の射撃管制レーダーAN/APS-6を掲示する。

参考情報

タチ31 http://minouta17.livedoor.blog/archives/18022269.html

<秋水(しゅうすい)>

秋水(しゅうすい)は、太平洋戦争中に日本陸軍と日本海軍が共同で開発を進めたロケット局地戦闘機である。ドイツ空軍のメッサーシュミット Me163の資料を基に設計を始めたが、試作機で終わった。

正式名称は試製秋水。海軍の略符号はJ8M、陸軍のキ番号はキ200である。「十九試局地戦闘機」と称されることもあるが、1943年(昭和18年)の兵器名称付与標準の改訂に伴い、1944年(昭和19年)には年式を冠称した機体開発は行われなくなっていた。計画初期には「Me163」の名で呼ばれていた。

航続距離が短いロケット機では自機が発進した飛行場上空しか防衛できないため、事前に敵に配備基地を迂回されてしまう他、噴射終了後は滑空機でしかないため、護衛戦闘機によって容易に撃墜されることが予想された。このように、航続距離の短さから、迎撃は敵機が行動範囲内に進入した後の待ち伏せ的な戦術が主流となるが、この方法はレーダー施設などの索敵施設との連携が不可欠であり、当時の日本の技術力ではとても望めるものではなかった。

参考資料

ME-163 KOMET ドイツ軍ロケットエンジン搭載戦闘機

https://www.youtube.com/watch?v=jG2eJdbkehw

参考文献

電波報國隊/昭十九会 http://todaidenki.jp/hist/?cat=11

「日本無線史」9巻 1951年 電波管理委員会

Japanese Wartime Military Electronics and Communications, Section 6, Japanese Army Radar,

東京芝浦電気株式会社八十五年史 昭和38年発行

仮称4号電波探信儀3型 取扱説明書 ⑥兵器 475 防衛省戦史資料室

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Yahooオークション出品商品