敗戦末期の日本海軍の戦闘機搭載用「味方識別装置M-13」の機能概要について

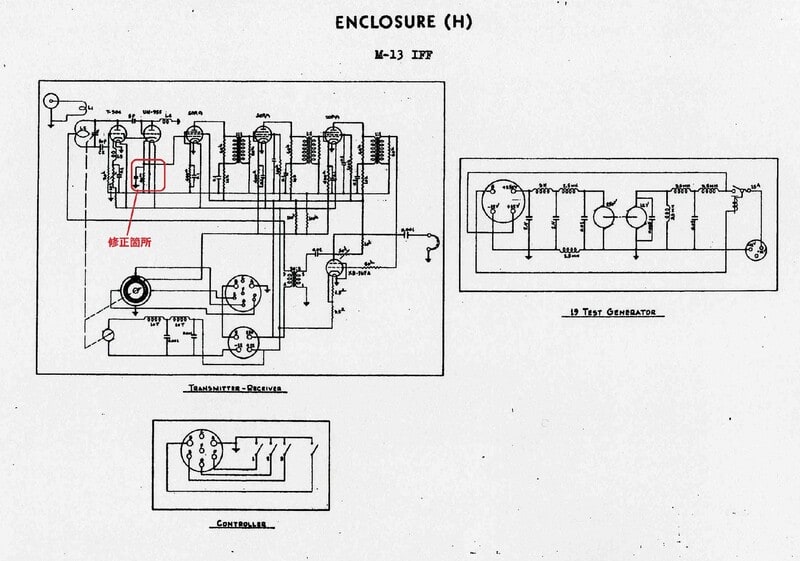

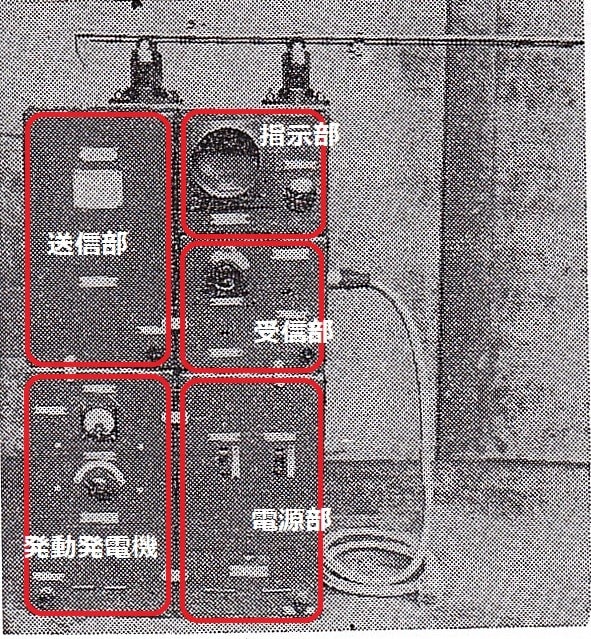

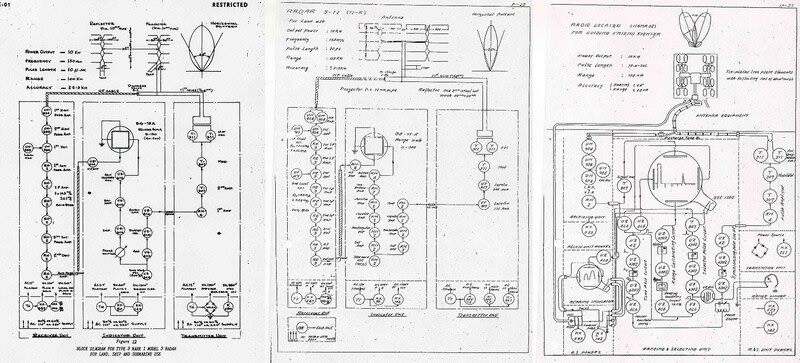

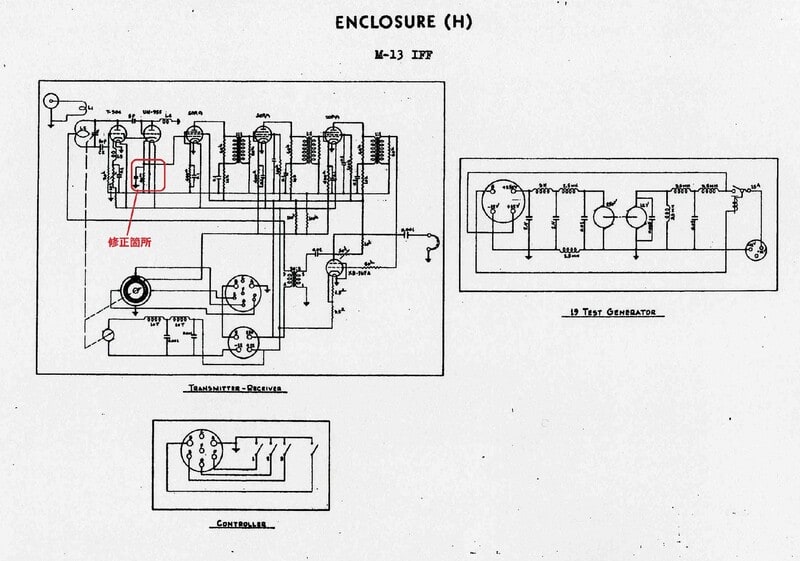

海軍の味方識別装置M-13の詳細な技術資料は、米軍のReports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946による機上用の味方識別装置M-13のブロックダイヤグラムと回路図の2枚の資料しかないが、基地局のレーダーとのインターフェースを解明しないと全体システム系としての仕組みを明確化することはできい。

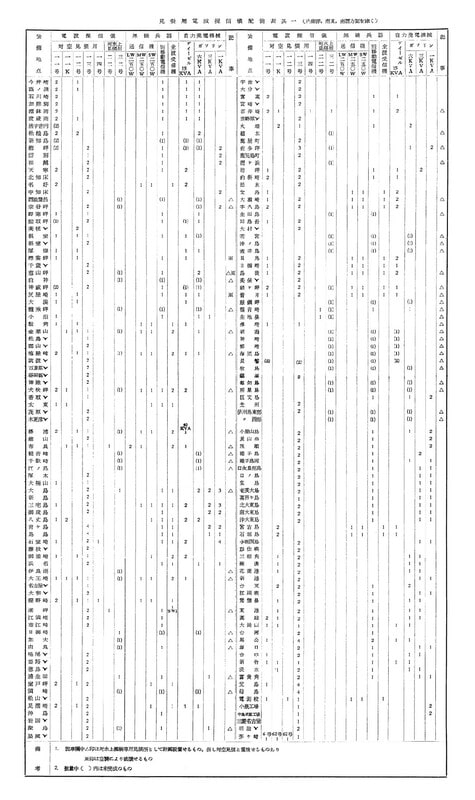

諸元表

制式名称---------------------------------------5試味方識別装置1型

略称---------------------------------------------M-13

目的---------------- ---------------------------航空機識別装置

周波数 --------------------------------------- 150±5Mcs

繰返周波数----------------------------------- ?cps

パルス幅 -------------------------------------6-7μs

尖頭電力出力--------------------------------0.05 kw

測定方式---------------------------------------

出力管------------------------------------------T-304

受信機検波菅---------------------------------UN-955-

空中線 ----------------------------------------折り曲げ折り返し1/4λ 垂直型

IF、mcs .------------------------------------ストレート受信機のためIFなし

受信利得-------------------------------------? db

最大範囲-------------------------------------100km

測距精度--------------------------------------

測方精度--------------------------------------

電源-------------------------------------------直流回転式交流発電機

重量-------------------------------------------10 kg

製造-------------------------------------------沖電気

製作台数-------------------------------------100

参考情報として、本機味方識別機M-13を構成する使用真空管を掲載する。

左からUN-955 ソラ XB767A(サイラトロン) T304

このため、関連する文献を更に調査すると以下の2点の重要な資料があった。

--------------------------------------------------------------------------------

米軍の調査資料

◎第二海軍工廠でのIFFに関する研究の項からの抜粋

・6号2型とTH レーダーの2つのレーダーは非常によく似ており、M-13 IFFまたはM-13改と組み合わせて使用される。 このシステムでは、レーダーが飛行機や水上機でM-13に質問し、わずかに異なる周波数で応答が返ってくる。 THレーダーはアンテナとインジケータ以外はL3サーチライト・コントロール・レーダーと同じである。

・IFF M-13型、M-13型改:海軍で最も多く使用されている13型、11-K型警戒レーダーと連携し、敵と味方を識別する特殊信号を発信する機上装置の研究が完了した。

その性能は十分とは言えないが、この装置は生産され、運用が開始された。

◎第二海軍工廠 第4課(レーダー実験)第2班の研究内容

IFFの研究:機上IFFは、偵察機や戦闘機用を想定している。 航空機搭載レーダーと併用し、波長1.5mから6mをカバーする。 この帯域内のすべての波長でコード化された信号が送信される。 精度と性能の実験結果は完了しなかった。

◎第二海軍技術廠の敗戦時の電波兵器研究実験の状況

昭和20年8月 研究実験の状況(電波兵器関係)第二海軍工廠

(リ)味方識別装置(濱六二號)

十九年末試作完成、二十年六月実用実験終了、兵器として戦力化することに決定、実機五機に搭載済

日本無線史10巻からの抜粋

◎戦闘機誘導装置からの抜粋

味方機測定としては波長二米の電波を用いた六二号電波探信儀(浜六二、一号電波探信儀三型を等感度方式に改造したもの)に依って呼び掛け、機上の味方識別装置からの応答電波に依りその位置を知り、高度は機上からの通報に依り、これらの資料から敵味方の会合点を求める方式であった。

◎味方識別装置の項からの抜粋

昭和十九年秋に至り、敵側が味方識別装置を盛んに使用していることが通報され、敵側の実物が手に入れられたので、これを参考として設計が進められ、翌二十年一月には実用に供し得るものが試作された。

--------------------------------------------------------------------------------

上記2点の資料から見張用基地局のレーダー13号、11K、浜62号の共通点は使用周波数150Mhzであり、全て早期警戒用の対空見張レーダーのタイプであることが分かる。

ただし、150Mhz以外でも、拡張機能として、航空機搭載用の警戒レーダーとIFFの関係の使用周波数は、波長1.5mから6mをカバーするように計画したが、未完となっている。

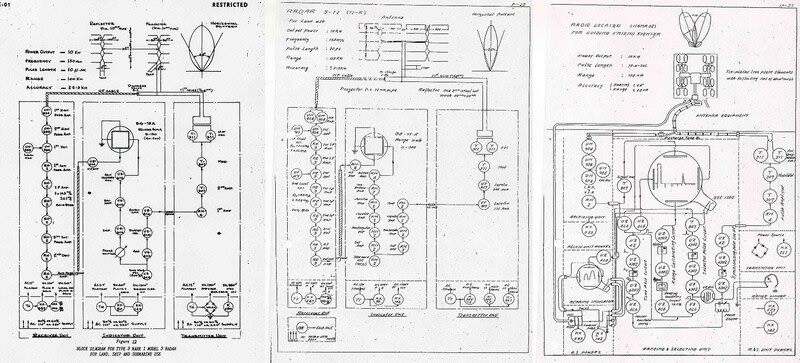

基地局のレーダー13号、11K、浜62号の各ブロックダイグラムを以下に示す。

日本海軍が使用している見張用レーダーについて紹介しておく。

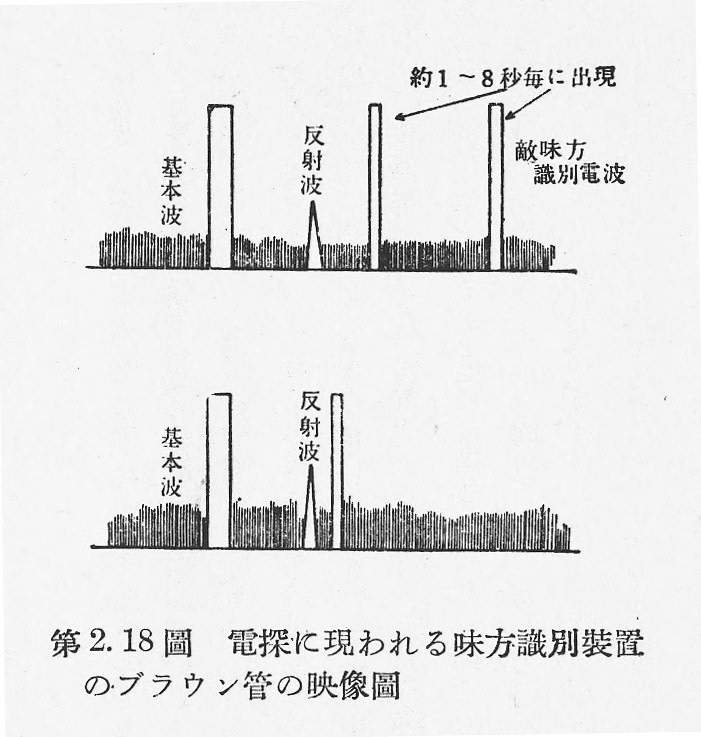

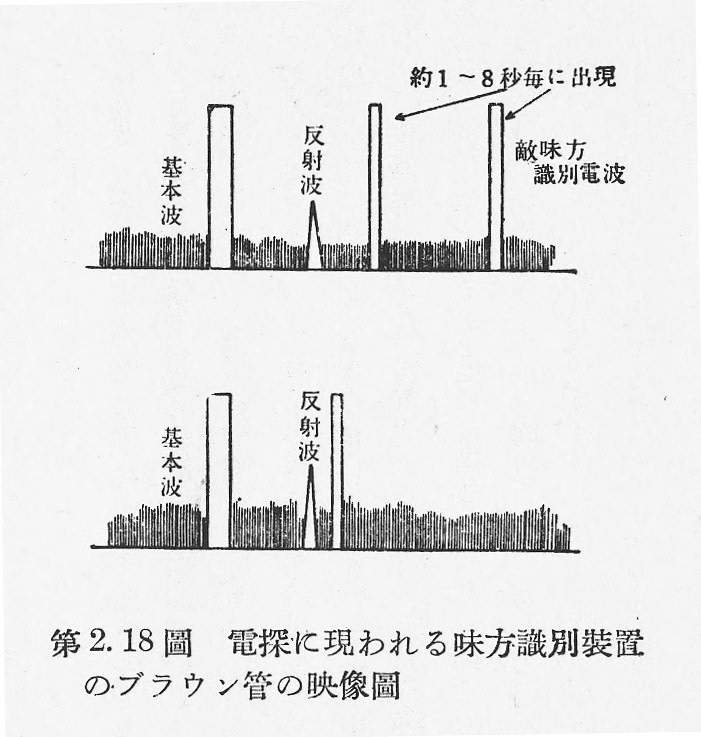

なお、文末の参考情報「機密兵器の全貌」海軍技術大佐伊藤庸二氏による電探に現れる味方識別装置のブラウン管の映像図は、基地局のレーダー13号、11K、浜62号で観察することができる。

ここまでの資料による海軍の味方識別装置M-13のIFFの仕組みの考察について

基地局からの問い合わせ信号は、基地局の見張用レーダーの150Mhzの送信パルスを誰何信号として単に利用しているのか(英国の初期版)、それとも機上IFF装置のインターフェースに合わせた味方識別用の符合化コードを地上局から送信し、機上のIFFの味方識別用の符合化コードと照合する(ドイツ式や英国のARI.5025、米国のSCR.595としても知られるIFFマークⅢに類似)方式等複数が考えられるが海軍のIFF方式は前者の場合には基地局の見張レーダーと使用周波数は同一が条件であり、一方後者の場合には逆に基地局の見張レーダーと使用周波数とはIFFは異なる使用周波数でないと動作ができない。

ブロックダイヤグラムを見る限り、これでは両者の機能を含んだハイブリッド方式のようだが、このよう条件下での動作は論理矛盾であり、日本海軍のIFFの全体システムのイメージを構築することはできずデッドロックとなってしまった。

基本的には、本機である5試味方識別装置1型 M-13 IFF には、IFFの味方識別用の3ビットの認証コードの仕組みが用意されている。

昭和17年度(1942年)においては、各国のIFF装置の技術レベルをみると、英国、米国、ドイツともこの認証コードを秘匿するための暗号化処理として認証コードを周波数分割して、秘匿し、復号化として受信機に広帯域周波数をスイープして情報である認証コードを復元し機上の認証データとの適正性を検証している。

なお、我が国のIFF装置の開発が進まなかった理由として海軍と陸軍別々に航空部隊があり、軍としての一体運用の概念がなかったのに比較して、英独ともに、空軍として一体運用しており、しかも英仏海峡を挟んだ狭い戦域での空戦においての問題点の改善としてレーダー技術と一体化したIFF装置の高度化を達成することができた。

当時、日本同様に米国も統一の空軍組織ではなく、空戦を有利にする実戦の技術ノウハウの基盤はなかった。米国は英国の技術支援と生産貢献により大戦末期からレーダーもIFF技術も英国の技術を越えることが可能となった。

今までデッドロックに陥っていたが、ここで新たな文献が見つかり、やっとブレークスルーすることができるようになった。

A short survey of japanese radar Volume Ⅲからの抜粋

M-13

IFF - 敵味方判別装置(航空機位置情報)

対応する連合軍の指:--

技術的特徴:

F = 150 ± 5 mc/s. 50W. M-13のスイープ周波数で、高度が2000Mのとき、120Kmの範囲内で13号レーダーに応答する。また、固定周波数で62号レーダーにも対応する。

製造数=100台、設置数=数台

説明

このIFFトランスポンダーは、2つの方法のいずれかで動作するように設計されている。

(a) チューニング周波数を連続して150 ± 5 MC/Sの帯域を通過することができる(アメリカのSCR-695に同様)。この場合、受信した周波数と同じ周波数で応答する。この動作ノードでは、150 MC/sの範囲にある任意のレーダーステーション(たとえば13型)は、地上レーダースコープに表示される信号の定期的なまたは符号化された増加として現れ、航空機からの識別信号を取得できる。

(b)掃引を停止し、M-13受信機が同じ選択されたスポット周波数に応答するように設定することができる。最大3 MC/S離れた別の周波数で再送信されることができる。

この配置は、62号地上セットと接続したGCI作業に特に適している。

応答には、識別のための予防措置として、5種類のコードのいずれかを与えることができる。飛行機内のオペレーターは、自分のセットが応答している場合、それを聞くことができる。

この装置は、陸軍のIFF装置とはかなり異なる。陸軍のIFF装置は(b) の方法でのみ動作するが海軍のIFFに比較して、より高い周波数で動作する陸軍 IFF セット(※受信:175Mhz、送信:184Mhzを使用している)とはまったく異なる。

したがって、日本軍のIFF は、海軍が海軍の航空機を識別し、陸軍が陸軍の航空機を識別するために役立つこととなった。

この機器の開発には5ヵ月が費やされ、生産にこぎつけるまでにさらに4ヵ月が必要だった。

終戦間際に海軍で使用されるようになったばかりだった。

本資料により本機の運用方法には2パターンあることが分かり、これを手がかりに分析を進めることができる。

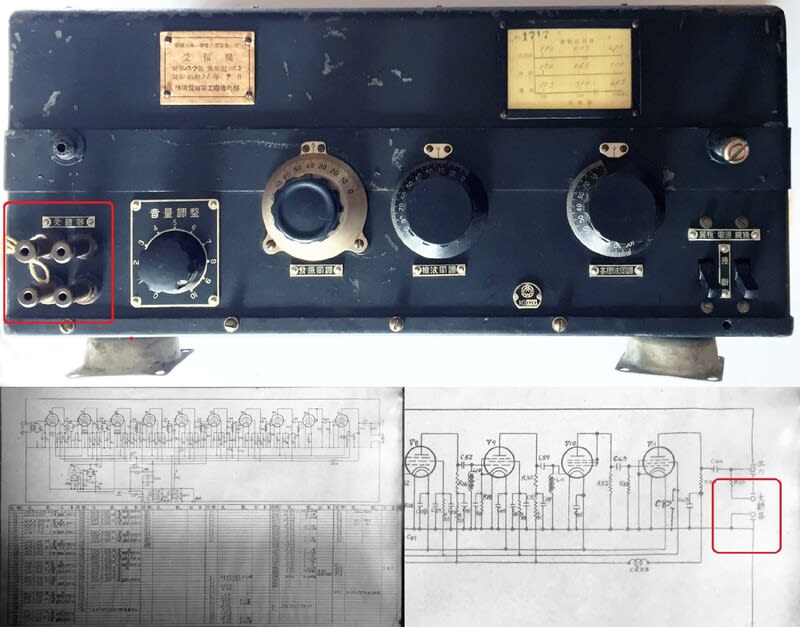

分析を進める前に、本回路図は不適格(955の負荷抵抗なし、ヒーターにRCが接続されている等)の箇所があるので、こちらの方で適宜修正済の回路図を提示する。

まず、aパターンについて

(a) チューニング周波数を連続して150 ± 5 MC/Sの帯域を通過することができる(アメリカのSCR-695に同様)。この場合、受信した周波数と同じ周波数で応答する。この動作ノードでは、150 MC/sの範囲にある任意のレーダーステーション(たとえば13号)は、地上レーダースコープに表示される信号の定期的なまたは符号化された増加として現れ、航空機からの識別信号を取得できる。

動作原理の解説

aパターン動作とは、この情報から分かるように、本ブロックダイヤグラムと回路図のまま動作させることを意味しているので、この状態での動作分析を行う。

【動作概念】

まず、ブロックダイヤグラムから重要なキーワードとしては、Frequency Rangeが150±5Mc/sと電動機の回転スピードが1/3r/sであることに注目した。

Control Boxには3接点の切換SW(on/off用)がみられるが、これはパイロットが操作してIFFの味方識別用の3ビットの符合化を任意に設定することを意味している。

電動機には、ロータリー型の3点切換器に接続されており、Control Boxには3接点の切換SWに連動するとともに、フロントの同調器の可変蓄電器(VC)とも連動している。

このシステム全体の活動契機としては、基地局レーダーの145Mhzから155Mhzの範囲の送信パルスを航空機に搭載したIFFの機上装置が受信することが起点となる。

味方識別機M-13は、単に基地局レーダーからの145Mhzから155Mhzの範囲の送信パルスを受信すると、受信した周波数のまま自機内で送信パルスを再生成して送り返へすだけの単純な機能である。

機上の受信装置は、Frequency Rangeが150±5Mc/sと電動機の回転スピードが1/3r/sであるが、基地局レーダーとの送信パルスとの同期管理などの機能は不要である。

【動作の詳細解説】

受信部は、955→ソラ→ソラ→ソラの真空管構成で、検波(2極管接続)と低周波増幅3段の構成で、最後の2段の低周波増幅菅のカソードを浮かして(不活性化)、制御器の3ビットの認証コードのon/offとControl Boxには3接点のロータリー切換SWの連動により増幅機能のon/offが可能となるような制御機能が用意されている。

具体的には、電動モーター駆動によるロータリー切換SWは3接点方式で、SW1が受信f1(145Mhz)と認証コード1ビット目、SW2が受信f2(150Mhz)と認証コード2ビット目、次にSW3が受信f3(155Mhz)と認証コード3ビット目に対応している仕組みである。

ここで、基地局のレーダーの送信パルスをトリガーとして、地上からレーダーの送信パルスを受信すると、低周波増幅1段後、Control Boxで設定されている認証コード3ビットの内第1ビット目が”1”であれば、低周波増幅2、3段目のカソードがショートするので増幅器とし動作可能となる。

当然のことながら、設定の1ビット目か”0”であれば、増幅器のカソードはフロート状態のため電流は流れず、増幅動作しないことからパルス送信動作は行わず、受信状態へこのまま復帰することとなる。

仮に”1”の設定であれば受信パルスを低周波増幅して送信部に引き継がれる。

送信部については、XB767A(サイラトロン)→T304の真空管構成で、受信データと認証コード”1”の時のみ動作するこことなる。

送信管T304は、受信動作時にはグリッドが通常カットオフされており不活性の状態にある。

ここで、受信検波した低周波の信号パルス信号をトリガーとしてサイラトロンXB767A発振させて変調トランス(昇圧トランス1:20)で高圧化した送信(信号)パルスを送信菅T304のグリッドに注入することより、送信管T304はカットオフから活性化して発振を起こすことができる。

この発振パワーは共通の共振(同調)回路を通じ、送受共用の1/4λのL型アンテナから送信パルスとして送信する。

同時にT304のグリッドは受信用検波菅UN-955のカソードと接続されているので、受信用検波管の動作をカットオフすることにより受信機能を停止できる。

この仕組みにより、受信機への自波よる妨害電波の影響を除去できる。

パルスを送信後は、一定の時間経過後、受信モードに復帰し、次の受信パルスがあれば、動作を繰り替し実行することになる。

具体的には電動モーターにより、SW1→SW2→SW3→SW1へとロータリーSWを回転させ、この動作を繰り替へすことになる。

【前提条件】

IFFの味方識別用の認証コード3ビットに対応して、使用周波数配分は、145→150→155Mhzの順になることが必須条件である。

ただし、aパターンの場合の認証コードは、単に存在チェックのためだけあることから、”1.1.1”である必要がある。

【動作の目的】

aパターンの動作は、各基地局のレーダーの送信パルスが次の3条件の一つに合致すれば、SW1が受信f1(145±0.5Mhz)と認証コード1ビット目、SW2が受信f2(150±0.5Mhz)と認証コード2ビット目、次にSW3が受信f2(155±0.5Mhz)と認証コード3ビット目に対応して機上の味方識別M-13 IFFからの応答パルスが返却されることになる。

しかし、何故このようなf1、f2、f3の受信動作させるのかの説明はない。

基地局レーダー13号の場合は、使用周波数は150Mhzなのだから、その他の周波数を考慮する必要がないはずだが、実際は基地局レーダー13号の使用周波数は、145から155Mhzの範囲内で運用される実態がある可能性が想定される。

このため、基地局レーダーの対象の一つである13号レーダーを事例として取り上げ、味方識別機M-13の設計思想との関連を考察する。

本機13号は、地上用の見張用レーダーを製作されたが、小型、軽量で高性能なことから艦船の対空見張にも採用されるなど日本海軍では最も大量生産された機種である。

送信機については、日本陸海軍で共通してLCによる自励発振の回路が採用されている。

このため、150Mhzのレーダー用送信機を製造しても自励発振方式のためその発振周波数の精度は大変高くない。

勿論、工場の出荷時点では送信周波数の較正は行われるとは思うが、見張用レーダーで使用する程度の運用であれば、正確に150Mhzの周波数較正を行う必要はない。

送信周波数が150Mhzだろうが145Mhzや155Mhzでもレーダー運用には何ら問題はない。

自機の送信周波数に合わせて、測定用ブラウン管で送信機の直接波を、最大になるように受信機を調整するだけで運用には全く支障はない。

参考に13号の受信機を同調部の調整範囲を示す。

受信範囲は145Mhzから155Mhz内で使用している。

したがって、使用周波数が145Mhzから155Mhzの任意の範囲で運用されている多数の13号の条件のもとで、aパターンで味方識別装置M-13 を運営するめためには、145Mhzから155Mhの全周波をカバーできればよいがそう簡単なことではない。

このためf1、f2、f3を149、150、151Mhzを仮に設定すれば、受信範囲が±0.5Mhz程度で可能であれば、最低148.5Mhzから151.5Mhzの限定域はカバーできるが、145Mhzから155Mhzの全域はカバーしきれないということになる。

13号と味方識別機M-13との組み合わせによる味方識別機のシステム運用は不完全化な実態であったといえるのだろう。

なお、IFFの味方識別用の認証コード3ビットの本来の使用方法をしているのではなく、3波を使用して味方かの存在チェックするレベルで留まっている。

次にbパターンについて

(b)掃引を停止し、M-13受信機が同じ選択されたスポット周波数に応答するように設定することができる。最大3 MC/S離れた別の周波数で再送信されることができる。

この配置は、62号地上セットと接続したGCI作業に特に適している。

応答には、識別のための予防措置として、5種類のコードのいずれかを与えることができる。飛行機内のオペレーターは、自分のセットが応答している場合、それを聞くことができる。

この装置は、陸軍のIFF装置とはかなり異なる。陸軍のIFF装置は(b) の方法でのみ動作するが海軍のIFFに比較して、より高い周波数で動作する陸軍 IFF セット(※受信:175Mhz、送信:184Mhzを使用している)とはまったく異なる。

したがって、日本軍のIFF は、海軍が海軍の航空機を識別し、陸軍が陸軍の航空機を識別するために役立つこととなった。

aパターンの動作が理解できれば、bパターンの動作は簡単である。

aパターンでは、電動機には、ロータリー型の3点切換器に接続されており、Control Boxには3接点の切換SWに連動するとともに、フロントの同調器の可変蓄電器(VC)とも連動している。

bパターンでは、電動モーターからフロントの同調器の可変蓄電器(VC)との連動を切り離し、受信は使用周波数150Mhzの固定となるように設定する。

このような切り離し操作は、bパターン用IFFの仕様変更(改造)は、メーカーで直接対応したのだろう。

どう考えても、aパターンからbパターンへの切り替えをSW一つで実現するのは困難である。

戦闘機誘導装置である62号は、1基のみ製造したもので使用周波数150Mhzは完全に周波数は較正されているはずである。

こ条件で62号を運用すれば、IFFの味方識別用の認証コード3ビットを地上の62号の測定用ブラウン管に表示できる。

ただし、認証コード3ビットは秘匿されておらず、これは認証コードとしての利用目的ではなく、62号のCGI用として単に機体識別のための利用が目的と思われる。

<この配置は、62号地上セットと接続したGCI作業に特に適している。

応答には、識別のための予防措置として、5種類のコードのいずれかを与えることができる。>とあるが、3ビットの情報では8通りの情報が作れるが、スタートビットが本方式では識別できず組合せとしては、”1.1.1”、 ”1.1.0”、 ”0.1.0”、 ”0.0.1”の4通りしかないようだ。

<最大3 MC/S離れた別の周波数で再送信されることができる。>とあるが、米軍資料には下記の資料との関連がありそうである。

◎第二海軍工廠でのIFFに関する研究の項からの抜粋

・6号2型とTH レーダーの2つのレーダーは非常によく似ており、M-13 IFFまたはM-13改と組み合わせて使用される。 このシステムでは、レーダーが飛行機や水上機でM-13に質問し、わずかに異なる周波数で応答が返ってくる。

この「わずかに異なる周波数で応答が返ってくる」のキーワードが「最大3 MC/S離れた別の周波数で再送信されることができる。」とのことを意味しているようだが、味方識別機M-13の回路図をみてもそのような回路は見当たらない。

また、62号のブロックダイヤグラムの受信部をみても、単に150Mhzの受信しかサポートしていない。

若しかしたら、味方識別装置M-13改の機能向上版の仕様の話かもしれない。

この機能があれば、陸軍の「敵味方識別装置タチ13とタキ15」と同等レベルではあるが、認証コード3ビットの秘匿の機能は可能となるが、別の受信機能が必要となる。

【コメント】

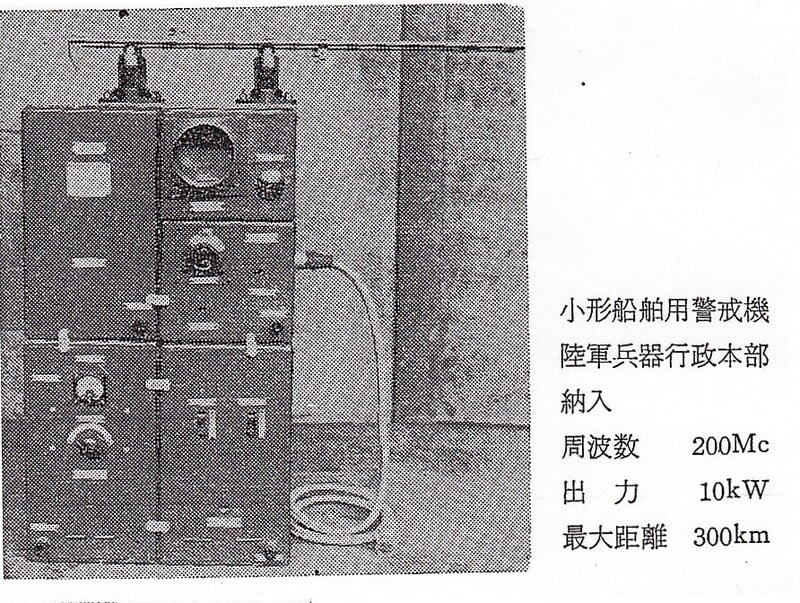

味方識別装置M-13の製造メーカーは沖電気と記録にはあるが、これに関する資料を提示する。

◎続日本無線史<第一部> 昭和47年2月の沖電気工業株式会社の項に航空機識別装置 昭和20年5台(陸軍関係との記載であるが?)とある。

◎昭和20年8月 研究実験の状況(電波兵器関係)第二海軍工廠

(リ)味方識別装置(濱六二號)

十九年末試作完成、二十年六月実用実験終了、兵器として戦力化することに決定、実機五機に搭載済

上記の資料とも、戦時中の出来事ではあるが、記録内容が完全に符合することは珍しく、この事実を証明する一級資料と考えることが出来る。

◎味方識別装置M-13の動作説明について

<送信管T304は、受信動作時にはグリッドが通常カットオフされており不活性の状態にある。

ここで、受信した低周波のパルス信号をトリガーとしてサイラトロンXB767A発振させて変調トランス(昇圧トランス1:20)で高圧化した信号パルスを送信菅T304のグリッドに注入することより、送信管T304は活性化して発振を起こすことができる。

この発振パワーは共通の共振(同調)回路を通じ、送受共用の1/4λのL型アンテナから送信パルスとして送信する。

同時にT304のグリッドは受信用検波菅UN-955のカソードと接続されているので、受信用検波管の動作をカットオフすることにより受信機能を停止できる。

この仕組みに依り、受信機への自波よる妨害電波の影響を除去できる。>

アンテナの送受信共用のためには、この対処のために放電管を利用する一般的であるが、本機のような送受共用の共振(同調)回路システムでは放電管の使用も出来ず、このようなアイデアをみたのは初めてのことである。

レーダーの既設メーカーではなく、新規参入の沖電気の技術者が真骨頂を発揮としたことの表れである。

◎米国のIFF技術からの盗用について

日本無線史 味方識別装置の項からの抜粋

昭和十九年秋に至り、敵側が味方識別装置を盛んに使用していることが通報され、敵側の実物が手に入れられたので、これを参考として設計が進められ、翌二十年一月には実用に供し得るものが試作された。

上記の資料である日本無線史では、「昭和十九年秋に至り、敵側の実物が手に入れられたので、これを参考として設計が進められた」とあるが、実物が入手できる可能性は本土空襲が開始されたB-29からのものと思われるので関連情報を提示する。

<昭和年19年(1944年)11月21日長崎県で撃墜されたB29のレーダーを12月初旬から陸軍多摩研究所に搬入し、陸海軍合同により12月12日から15日まで丸4日がかりで分解調査を実施した。>とあることから、レーダー調査のほかにも敵味方識別装置IFFもこの時点である程度技術情報を把握できる可能性はあると云える。

ただし、試作が昭和20年1月には完了していることから、米軍のIFF技術を取り入れる時間的余裕はなさそうである。

ただし、空中線の構造だけはまるごとコピーした可能性が高い。

アンテナは空力特性を考慮した保護カバー付きの1/4λのL型アンテナが採用されているが、この形式は現代の航空機でも使用されている。

◎設計上の問題

送受共用の周波数を使用するこが前提であり、航空機搭載の軽量な味方識別装置の開発を行うため、受信用と送信用の共振(同調)回路を供用したものを考案しているが、本来なら受信方式はスーパーヘテロダイン方式が望ましいのだが、この処理方式では受信機の検波方式はストレート型を採用せざるを得なかった。

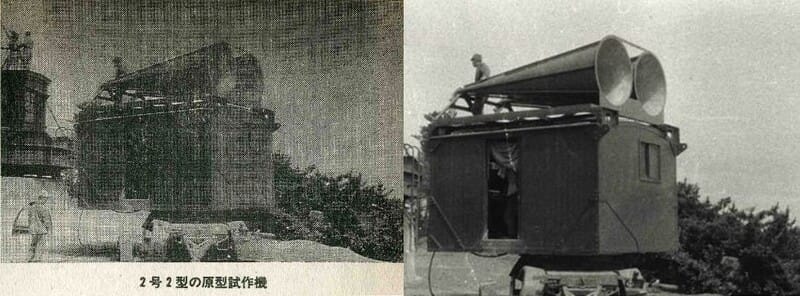

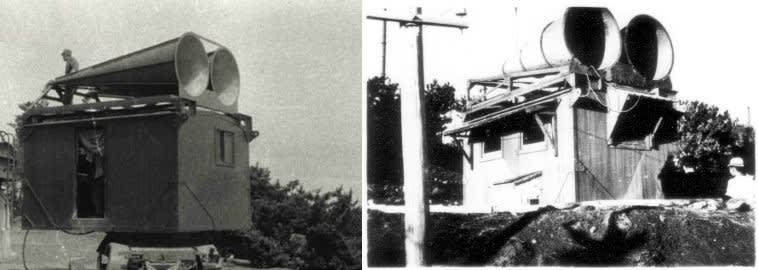

このため、Bパターン運用として対向するレーダーは専用開発した62号であり、アンテナも等感度方式を採用した巨大なアンテナが用意されていることから運用には問題はない。

問題は、aパターン運用することは、対空見張用レーダーには実質は多数配置13号との運用となるが、13号の貧弱な空中線や受信機で運用上支障が生じる可能性は高い。

◎最後に大東亜戦争において海軍の電波研究部を実質的な主導した元海軍技術大佐伊藤庸二氏の味方識別装置に関する戦後の反省文である。

参考情報とし以下に掲載する。

機密兵器の全貌 昭和51年6月 元海軍技術大佐 伊藤庸二

第二部 電子技術兵器の実態

第三節 電波応用兵器 P152

一. 味方識別装置

昭和16年の夏伊太利海軍からの情報で、英国では味方識別装置とも称す可きものが使用されて居ることが判った。

一部省略

ところが、電探の出現によって、敵味方識別の方法に急に曙光がさした。電探との併用が今迄色々提案されたものの内の最も積極的な解法であるらしく見えたのである。海軍技術研究所は極めて簡単であったが伊太利情報を基として電探と組合せ、16年末には既に之が具体的計画を進めたが、或る目標が電探の電波に曝された場合にそれに応えて全く同じ波長の電波を送り返す技術が未解決であった等、色々の問題が残されたままに17年5月の伊勢、日向の電探実験に望んだ。そして此の実験の時にやうやく技術上の一案が提起され、直ちに之を試作した。併し関係者が審議した結果は

(a)応答率が100%でないから応答しない場合は味方を攻撃してしまう。

(b)各電探に一様に応えることが困難である。

との理由で、兵器採用は見合せられた。これは英国では夙(しゅ)くこれを使って居るとの情報を耳にしたあとの判断である。

一部省略

味方識別装置は自己を曝露する恐れが多い。軽々には用いてならないと云う自重論である。

一部省略

處が19年秋の情報は敵が此の味方識別装置を盛んに使用して居ることを続々報じたのである。かくなると又問題がせわしくなる。研究再開が命じられた。そして追いかけ50基の兵器生産が緊急命令として発令されたのである。如何にも泥縄式である。此の場合斯(か)くなるには研究者側にも相当の責任があるにはあった。併しその本質は用兵者に技術の見透しがあまりに欠けて居た為である。尚日本人の考え方の特徴である他のものを兼ねさせる。所謂一石二鳥を善なりとする考えが此の場合に基調となって居たことも見逃せない。此の処置は折柄熾烈に展開することになっていた。比島方面の戦闘に単座戦闘機を偵察に用いる為、味方識別機をして電信機をも兼用せしめようとするものであった。

本来充分な準備なく、直ちに量産に移ることは技術者の決してとる可き道ではない。併し切羽つまった用兵上の要求は、遂にそれを邁進せざるを得なくした。幸に実験も順調に進み、翌20年1月には地上試験を行い、予期の性能が得られたので、更に次の実験にうつったが、一部要求性能をみたし得ず、而も比島方面の戦況も一変して、渡洋爆撃の機会も少なくなり、遂に試用の形で終戦に至ったのである。

味方識別装置は用兵者と技術者の物の考え方に不一致を来し、実現す可くして実現されなかった最も顕著な例の一つである。初めは用兵者が非常に厳格な条件を固持してゆずらず、戦力化に協力せず、必要に迫られて、用兵者が一歩譲った時には戦局が緊迫化して兵器製作が後手、後手となり、何等戦力に寄与し得なかったものである。

味方識別装置は戦術上の要求から陸海軍共通のものを是非用いたかったものであるが、両者は遂に一致し得なかった。それは電探発達の経緯が夫々異なり、その上に立つ味方識別装置は自ら違わざるを得ない為であつたのである。此の事については陸海軍電波技術委員会は極めて慎重に協議した。そして、何れ第二段の階程に於て一致させようと決めたのであった。併し運命は第一段をも完了させることなく、すべてを終わらせたのである。之程の利器に技術研究陣としては真の斧銊(おのまさかり)を加えることもせず、用兵者としては先見を失い。遂に敗退し去ったのである。かっての国防責任者の動きとして実にも慚愧の極みである。

<追加資料>R05.05.29

当初の検討過程では、下記の疑問だけで結論が出ないままとなっていた。

【6号2型とTH レーダーの2つのレーダーは非常によく似ており、M-13 IFFまたはM-13改と組み合わせて使用される。 このシステムでは、レーダーが飛行機や水上機でM-13に質問し、わずかに異なる周波数で応答が返ってくる。

この「わずかに異なる周波数で応答が返ってくる」のキーワードが「最大3 MC/S離れた別の周波数で再送信されることができる。」とのことを意味しているようだが、味方識別機M-13の回路図をみてもそのような回路は見当たらない。】

再度、回路図を検討しみると、送受信共用の同調回路(LC回路)をみると、同調回路は確かに共用ではあるが、送信と受信では使用する真空管が別々に構成されている。

この送受信構成であれば、同じ同調回路ではあるが、送信する送信周波数を基準に考えると、受信側の同調回路と受信管の間には配線浮遊量のCが加わることになる。

このため、送信周波数から見るとCの増加分のある同調回路の受信周波数は送信周波数より低くなることが分かる。

逆にこの配線を長くすることにより、意識的に送信と受信周波数を大きくすることも可能である。

しかし、何故このように送受信で異なった周波数を使用したいのかの理由が分からなかったが、今回「A short survey of japanese radar」の資料からこの理由が判明した。

浜62号(6号電波探信儀2型)

概要:

浜62号は、戦闘機の近くに設置される地上GCIセットで、その機能は友軍戦闘機の位置を正確に特定することである。友軍戦闘機は、M-13海軍IFFセットを装備しており、そのコントロールは1つの周波数に応答し、わずかに異なる周波数で再送信する。62号の送信機は、IFFの設定に対応するために、範囲150 mc ±5 MC/Sの任意のスポット周波数で送信することができる。地上の受信機は、再送信周波数に合わせてチューニングする(わずかに自身の送信周波数とは異なる)。これにより、地上のエコー反射を除去し、望ましい戦闘機のみを受信する。62号のアンテナはダイポールには平板が使用されており、必要な周波数帯域にわたって効率的な放射が可能である。

ただし、このような仕組みのIFF装置では実際の運用は困難と思われる。

本文へ

参考文献

Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946

「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会

続日本無線史<第一部> 昭和47年2月

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08011008900、技術資料調査表(防衛省防衛研究所)」

A short survey of japanese radar Volume Ⅲ 20 November 1945

機密兵器の全貌 昭和51年6月 元海軍技術大佐 伊藤庸二

ケンさんのホームページ サイラトロン

http://kawoyama.la.coocan.jp/tubestorythyratron.html