オークションウォッチ「中古のエーコン管6本(3本は少しジャンボな新種?)」について

断捨離中につき入札ご法度の身でありますので、入札に参戦せず下記Yahooオークションの推移を見守り、記録するだけとしました。

エーコン管 6本 ジャンク

商品情報

個数:1

開始日時:2020.11.23(月)00:46

終了日時:2020.11.26(木)23:46

自動延長:あり

早期終了:あり

返品:返品不可

入札者評価制限:あり

入札者認証制限:あり

落札者:7*9*g*** / 評価 1452

開始価格:100 円

オークションID:h520028560

入札件数 6入札履歴

残り時間 終了 詳細

現在価格 2,500円(税 0 円)

出品者情報

落札率が高い

直近3ヶ月に出品した商品の

70%以上が落札されています。

yasuka102002さん フォロー

総合評価: 243

良い評価 100%

出品地域:愛知県

商品説明

カテゴリ 家電、AV、カメラ オーディオ機器アンプ 真空管アンプ 真空管

状態 全体的に状態が悪い

詳細不明のエーコン管 6本を出品いたします。

写真上段、左から UN-954(住友)、UN-955(マツダ)、UN-955(マツダ)、

写真下段3本は表示が不鮮明のため型番の読み取りが困難ですが、一部は日立のロゴが読めます。

UN954を除いてヒーターの導通あり、UN-955(上段、中央)はクラックがあり、空気が入っています。

その他詳細は不明のためジャンク品です。

よろしくお願いいたします。

入札者の順位 すべての入札履歴

1ページ中 1ページ目を表示 (入札合計:3件)

入札者 / 評価 入札額 個数 最後に手動入札した時間

7*9*g*** / 評価:1452 最高額入札者 2,500 円 1 11月 26日 0時 19分

t*s*t*** / 評価:1338 2,400 円 1 11月 26日 23時 40分

P*M*z*** / 評価:342 1,601 円 1 11月 23日 16時 41分

1ページ中 1ページ目を表示 (入札合計:3件)

商品画像(写真は1枚しか添付されていない)

*******************************************************************************

商品説明を再掲します。

詳細不明のエーコン管 6本を出品いたします。

写真上段、左から UN-954(住友)、UN-955(マツダ)、UN-955(マツダ)、

写真下段3本は表示が不鮮明のため型番の読み取りが困難ですが、一部は日立のロゴが読めます。

UN954を除いてヒーターの導通あり、UN-955(上段、中央)はクラックがあり、空気が入っています。

その他詳細は不明のためジャンク品です。

よろしくお願いいたします。

写真上段、左から UN-954(住友)、UN-955(マツダ)、UN-955(マツダ)は、明白に戦時中レーダーのために製造されたエーコン管です。

特に、日本電気ではなく、住友通信の戦時名称がその証拠です。

問題は、写真下段3本は、通常のエーコン管の規格より少しジャンボなエーコン管で、しかも、「表示が不鮮明のため型番の読み取りが困難ですが、一部は日立のロゴが読めます」とのことです。

この少しジャンボなエーコン管は、あきらかに既存の戦時規格エーコン管ではなく、戦時製造の新型エーコン管と思われます。

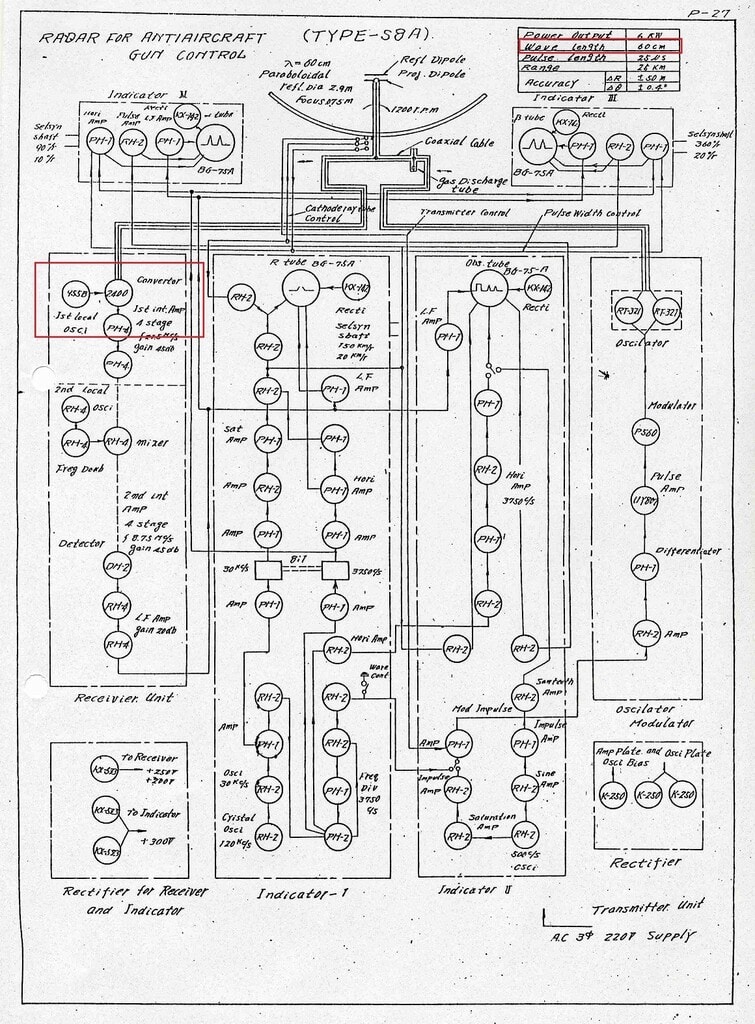

新型のエーコン管が使用した機種としては、使用周波数が200Mhz以上の海軍用の艦船用の射撃管制レーダーの2号電波探信儀3型 (S8,S8A)と航空機搭載の射撃管制レーダー18試空6号無線電信機(FD-2) などの機種で、全て東京芝浦電気株式会社が開発・製造しています。

何れも、使用周波数が500Mhz帯と高く、既設のエーコン管では200Mhzが限界のため、新型のエーコン管が使用されています。

高周波増幅部では、2400、局部発振部ではUN-955Bか既存のUN-955のエーコン管が使用されています。

この高周波増幅部では、2400、局部発振部ではUN-955Bの2本については、文献やネットを検索してもヒットしません。

もしかして、今回のオークションに出品された「中古のエーコン管6本(3本は少しジャンボな新種?)」の少しジャンボなエーコン管が該当しているのかを検証するこことします。

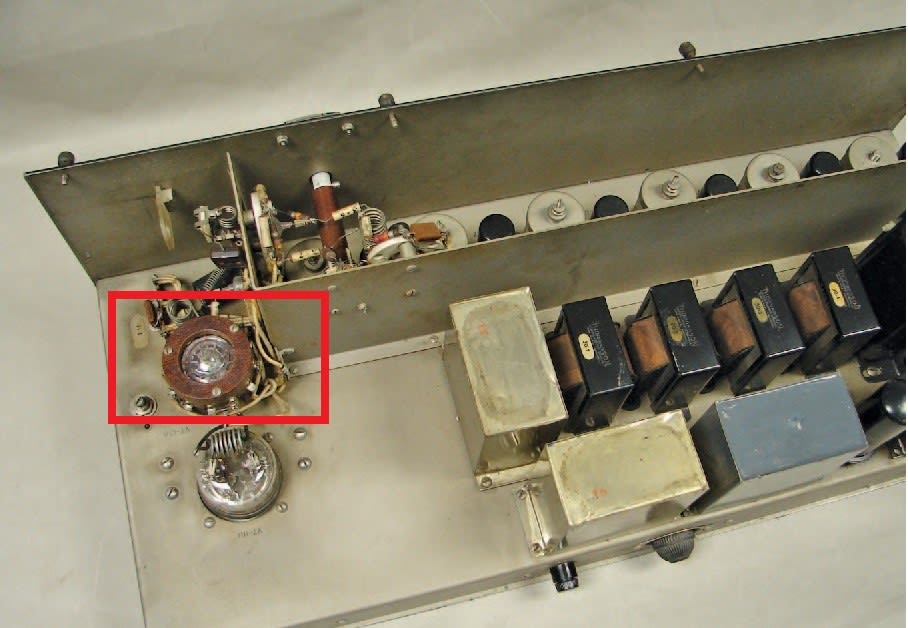

ジャンボなエーコン管といえば、下記の資料が該当します。

ジャンボな”エーコン管” VT-128(1630 orbital-beam hexode)http://kawoyama.la.coocan.jp/tubestoryacorn.html

右の写真は、RCA VT-128(左)とRCA 955(右)に示すように、”エーコン管”という常識から言えば、途轍もない大きな”エーコン管”です。ガラス管壁には、”VT-128”と印字されていますが、”1630 orbital-beam hexode”(1630 軌道ビーム6極管)が正式な名称です。

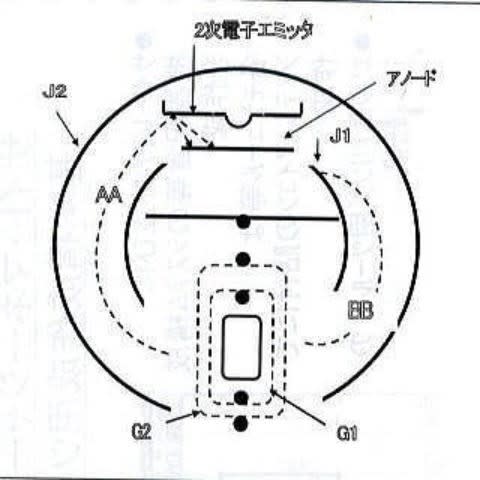

1630 軌道ビーム6極管は、12ピンで全長が55mm、最大径が50mmφです。 右の写真では、外側ホーカシング電極J2の切れ目からG1,G2およびヒター電極が見えます。 下のダイヤグラムと合わせて参照してください。

下の表は、1630 orbitalーbeam hexode(1630 軌道ビーム6極管)動作状態を示すものです。

項 目 定 格

ヒーター電圧 6.3 V

プレート電圧 0.3 A

2次電子エミッタ電圧 370 V

外側ホーカシング電圧 240 V

内側ホーカシング電圧 0 V

第2グリット電圧 45 V

第1グリット電圧 -1 V

プレート電流 12 mA

2次電子エミッタ電流 9.5 mA

カソード電流 3.5 mA

相互コンダクタンス 15,000 μ?

入力容量 6.5 pF

出力容量 3.5 pF

上のダイヤグラムは、1630 orbital-beam Hexodeの内部構造図を示す図です。電子ビームは、内側ホーカシング電極 J1によりAAと記された軌道を進行します。AA軌道を進行した電子ビームは、1次電子の5倍の2次電子を放出する2次電子エミッタ電極に突き当たります。これらの2次電子は、アノードに引き寄せられます。外側ホーカスイング電極J2の電位を変えることにより、BBと記された軌道を進行した電子ビームは、内部にあるホーカシング電極(ダイノード電極)に衝突します。

この様な構造は、グリットとアノード管の電子の走行距離を見かけ上長くすることが出来ます。このため真空管の相互コンダクタンスを大きくすると同時に雑音指数を改善することが出来ます。

しかし、BB軌道を進行した多量の電子ビームが、ダイノードの表面に衝突して、急速に損傷を与えるため通常の真空管に比較して寿命が短いと言う欠点がありました。最終的には、3極管 6J4を使用した装置と取り替えられました。(註;ダイノード(Dynode)とは、光電子増倍管内でその機能を果たしたり、光電子により刺激されると二次電子放出や振幅などの上昇に寄与する補助的電極のこと言います。)

この1630 orbital-beam Hexodeは、1939年にRCAにより製造され、第二次世界大戦の緒戦となった日本軍の機動隊によるハワイ(パール・ハーバー)攻撃の時(1941年12月7日)に実用されていた初期のSCRー270レーダー装置に使用されていました。日本軍の艦載機の突然の空襲は,発見されていたのですが、不幸にして(日本軍の艦載機には天佑?)この発見は操作ミスにより無視され報告されませんでした。

更に、このVT-128(1630 orbital-beam hexode)については、昭和18年7月の日本の無線雑誌に掲載されており、既知の内容でこのVT-128を二次電子逓倍管として紹介しています。

「比島にて押収せる米軍・超短波警戒機(SCR-271)の原理と構造」無線と実験 昭和18年7月号 陸軍兵技中尉 友納典人からの抜粋

受信部

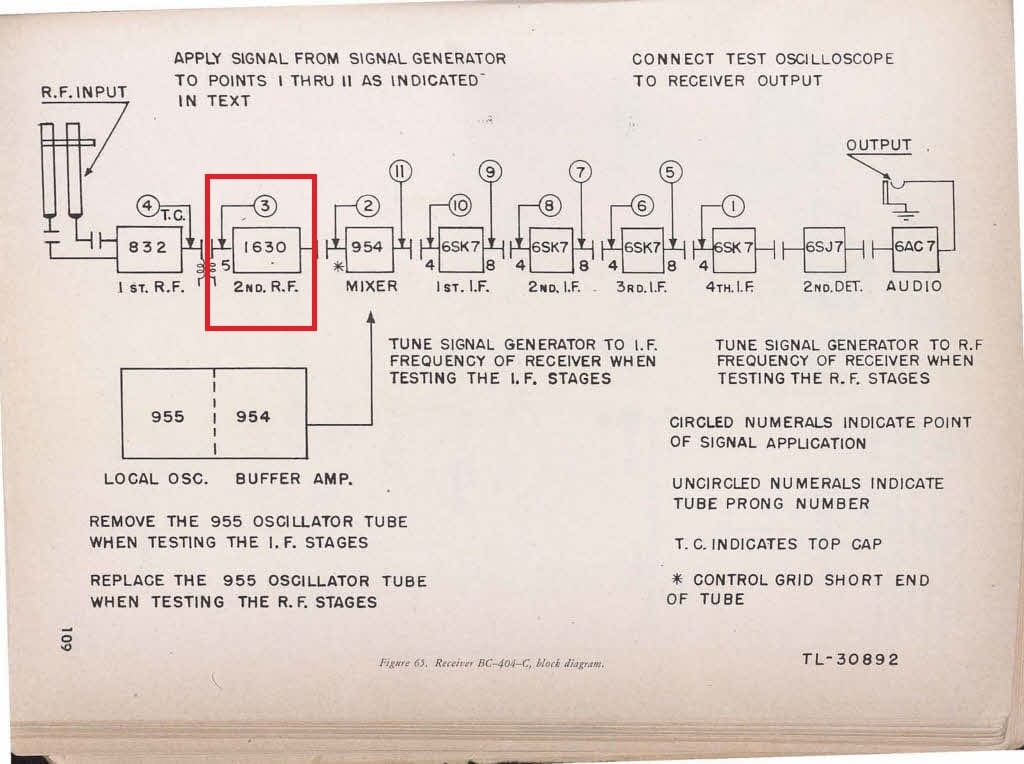

受信部は目標物よりの反射波と送信機よりの直接波とを受信し、これをオシログラフ上に標示せしめる装置で、受信機と陰極管オシログラフ及び空中線方向表示器とより成っている。第5図(A)は各装置の配置を示すもので、(B)図はその略図である。

図中の①は受信機、②は陰極線オシログラフ、③は移相調整用ハンドル、➃は空中線方向表示器、⑤は空中線方向伝達用回転軸、⑥は空中線回転調整器、⑦は送信機高圧電源用押釦、⑧は空中線回転用電動機スイッチである。

受信機は高周波2段、中間周波4段のスーパー・ヘテロダインで、その構造を略示すれば第6図の通りになる。ここで興味のあるのは受信機入力端に放電管を使用し、第一段の高周波増幅菅には小型送信菅を用い、次段の増幅菅には二次電子逓倍管を用いていることである。

この2点の資料から、今回出品された不明の3本のエーコン管と比較すると、形は酷似していますが、米国のVT-128(1630 orbital-beam hexode)ほうが少し大型に見えます。

しかも、「不明の3本のエーコン管には一部は日立のロゴが読めます。」とのなので、製造は日立製作所と断定できます。

問題の500Mhz対応の高周波増幅菅2400については、東芝製のレーダーに搭載されており、基本的には東芝製の真空管が搭載されるはずです。

したがって、高周波増幅菅2400が今回出品された不明の3本のエーコン管と断定するまでの根拠には至りませんでしたが、可能性もなくはないとう結論となりました。

次に、UN-955Bについての調査については、下記にUN-955Aの資料があり、UN-955Bはこの系列下にあるものと思われます。

このため、UN-955Bについては、発掘に至っておりません。

UN-955A -Medium mu Triode

日本のレーダー用受信管 -エーコン管と高周波増幅5極管

https://radiomann.sakura.ne.jp/HomePageVT/Radio_tube_2_Rader.html

日本の古いラジオから

[Updated in 1998.8.16]

規格にないUN-955A。戦時中,UN-954が100MHz以上で満足に増幅しないことが問題となり,電気試験所の清宮博氏らがエーコン管の改良研究を行い,実際は東芝電子工業で昭和20年1月に改良を行ったという記録がある。これはUN-954のゲッタ膜に関するもので,上部にフラッシュさせる際に,(1)リード線をガラス管で巻く,(2)熟練工がリード線の左右に指向性を付けてフラッシュする,(3)リード線にマイカ板で遮蔽する,の3通りを試み,(3)でようやく性能が確保できた,という研究である。ここに示すUN-955Aは,カタログにない規格の球であるが,ゲッタ・フラッシュと関係している。

Front and Back Views of Matsuda UN-955A

UN-955Aの表と裏。カメラの焦点距離を無視して撮影したので,これ以上は良く見えない。表は管名がうっすらと見える。裏は戦時中末期のマツダのロゴ(丸で囲った2枚羽のプロペラ・マーク)が見える。他に,良く分からないマークが1つある。

UN-955Aの特徴は電極上部にプレートと繋がる箱とコイルがあり,コイルはトップ端子に繋がっている。何だかわからない。ゲッタ加熱用のコイルなのだろうか?詳しく言うと,電極上部にプレートと同電位のシールド箱(上面と横の1面だけ解放)があり,この中に直径1mm程度,6回巻き位のコイルが横に寝ている。コイルの端はシールド箱に,もう1方はトップ端子に繋がっている。プレートは電極下部にも引き出されている。したがって,下部のプレート端子とトップ端子に高周波を通電するとコイルが加熱して,ゲッタが上面にフラッシュするというような感じである。シールド箱はゲッターフラッシュの範囲を決めるのだろう。

このサンプルはヒータが切れており実は死んでいる球。今,改めて調べてみると,下部のグリッド引き出し線(ジュメット線)部分のガラス接合部分が一部剥離しており,少し真空漏れもあるかもしれない。ガラス面のゲッタはほとんど残っておらず,うっすらと見えるだけ。

「がーさん」から試作品という指摘を受けました。確かにトップ電極は,いかにも不器用だ。上部はかなり細い銅線がひょろりと引き出されているように見え,私が金属板を不器用にハサミで切って巻き付けましたという出来ばえである。

参考情報

日本陸海軍のレーダー開発を概観すると、大部分のレーダーが超短波帯(50Mhzから200Mhz)で使用するものが多いことが分かります。

ただし、日本無線株式会社による磁電管(マグネトロン)による極超短波帯のレーダー開発は例外です。

この根本的な原因は、欧米に比較して日本の工業会での高周波技術の未熟にあることはあきらかです、

特に、戦時においてレーダーを構成する重要なデバイスである真空管の高周波対応、特に受信管の革新が行われなかった。

このため、超短波帯のレーダーから極超短波帯への移行ができなかったことにあります。

超短波帯のレーダーでは電波警戒機(海軍では、見張用電波探信儀)の使用は可能ですが、電波標定機(海軍では、射撃・探照灯管制用電波探信儀)では満足な測定精度を発揮することができません。

200Mhz以上の陸海軍のレーダー(試作研究中のものも含む)は以下のとおりです。

陸軍 タキ2 375Mhz 住友通信 送信管SN-7、受信MIX955、OSC955

タキ14 1111Mhz 東芝 送信管T-327(板極管かも?)

タキ24 3000Mhz 住友通信 磁電管(マグネトロンM314,M60S)

タキ34 6000Mhz 住友通信 磁電管(マグネトロン型式不明)

タチ24 600Mhz 日本無線 送信菅LS-180

タセ2 1910Mhz 日本無線と東芝 磁電管(マグネトロンMP15,ML15)

海軍 FD-2 500Mhz 東芝 送信菅T-321、受信MIX2400、OSC955

51 3000Mhz 日本無線 磁電管(マグネトロンM314,M60S)

2号2型 3000Mhz 日本無線、日立 磁電管(マグネトロンM312,M60A)

2号3型 500Mhz 東芝 送信管RT-321、受信MIX2400、OSC955B

3号1型 3000Mhz 日本無線、日立 磁電管(マグネトロンM312,M60A)

3号2型 3000Mhz 日本無線、日立 磁電管(マグネトロンM312,M60A)

61 500Mhz 東芝 送信管RT-321、受信MIX5020(?),OSC955B

この中で磁電管(マグネトロン)を使用したレーダー開発は技術を有していたのは、日本無線株式会社のみで、この理由は以下の社史のとおり、日本無線(貴社には敬意を表しますが)以外の当時のメーカーでの基本的に今次大戦にはマグネトロンの実用化は無理であろうとする認識が背景にあったものと思われる。

東京芝浦電気株式会社八十五年史 昭和38年発行からの抜粋

以上のごとく電探用送信機としては多くの種類を製作したが、これらの大半は三極管方式によったものである。

これは機器内に使用する真空管は極力同一規格の三極管を用いるもので、操作保守を能率的かつ簡便にするには極めて有効な方式である。

もちろん三極管で超短波を発振することには、構造的にも周波数の限界があるが、当社では極力この方針を推進して、戦争末期に当局から磁電管の製作を要請されるまでこの方針を貫き各種の特色ある兵器を完成した。

このうちには三極管を使用した極超短波(マイクロ波)の電探がある。

これは波長30~60cm(周波数500~1000Mc)のもので、それまでの超短波を用いたものよりもはるかに分解能のすぐれたものであった。

航空機用及び船舶用として開発していたが、昭和19年春、南方の戦局非を告げるに及んでこれら新兵器を急速に完成することが強く要望された。

当社はこれに応じて当時の柳町工場、小向工場を主体として、数千人に及ぶ従業員を動員し完成に努力した。

このことは太平洋戦争の全期間を通じて国内軍需産業面におけるもっとも大きな努力の一つであったと思われるが、そのころすでに総合的な組織力を欠いた戦況下にあっては実効をあげることができず、かえって当時の責任者であった今岡技師長を失うという不運な結果となった。

日本電気株式会社百年史 2001年12月25日 日本電気社史編纂室からの抜粋

「板極管」の開発と生産が生田を中心に行われた。しかし、従来の三極管では有効利用の波長の限界は1.5mであったが、レーダの精度向上のために数10cmの電波を用いる必要かあり、1944年4月に、ドイツからシャイベンレーレといわれる三極管の使用の情報を得た。これを推測しながら試製してできたのが、JRBという板極管であったが、「成績ハ良カッタガ試作管ガ出来上ガッタノミデ、終戦トナッタ」のである。

純技術的にいうと、メートル波とセンチ波の相違、システムエンジニアリングの欠如、正確な測定技術にもとづく定量的設計の欠如など、技術開発の遅れは否めないが、マイクロ波通信がレーダの延長上にあったから、無線誘導機、無線誘導爆弾の開発を含めて、自力開発の経験は貴重であった。

しかし、戦局の悪化とともに、研究開発も軍部が直接「統制」するようになった。1943年7月には、陸軍は陸軍技術研究所や航空技術研究所に分散している電波関係の研究部局、人員を集約して、電波兵器開発を促進するため、多摩陸軍技術研究所を設立した。多摩技研は「研究室」制度を採用し、参与・嘱託制を併用して大学や民間企業の研究機構も動員した。東京芝浦電気の電子工業研究所が川崎研究室とされたのと同様、住友通信工業研究所生田分所は生田研究室とされ、小林が嘱託に任命された。44年12月には研究所の主力は生田に集結して、研究を進めようとしたが、戦争末期には、空襲、実験機材・人員などの不足で研究が行えない状況にたちいっていた。

技術開発面で、日本がアメリカに及ばなかった理由の一つは、森田正典が指摘しているように、オープンな協力体制のもとで技術開発を進めたアメリカとは違って、日本では陸・海軍のセクショナリズムがついに解けず、オープンな協力体制が欠如していたことにあったのである。

「日本電気ものがたり」からの抜粋

小林正次さんの「日記」<未完の完成>から、研究所生田分所の解説から終戦にいたる経緯を辿ってみます。

昭和18年12月20日

真鶴に行き25センチの対空試験を行う。15粁まで中型攻撃機が追跡できる。空二四号として飛行機搭載を決める。

昭和19年5月2日

犬吠埼にタチ二〇の実験、三〇〇〇メートルの飛行機を50帰路まで高度を正確に追いかけることが出来た。

昭和19年7月8日

タチ二〇は急速整備をすることとなった。一〇〇キロまで高度が測定できるものは世界に類がないので大いにやることになる。

昭和19年8月15日

タチ二〇は最重点兵器となった。伊藤大佐同行、横須賀-野比に行き二四号の対艦試験を行う。対駆逐艦二六キロの成績を得た。二四号も重点兵器となる可能性あり。

昭和19年12月6日

昨日イ号が熱海の玉の井旅館に命中して火事を起こしたという。B二九の電波暗視機を見る。波長三センチ、受信管は金属管を用いた導波管を使いこなしてある。大変参考になる。

昭和20年7月9日

原島君から波長五センチの受信管の完成報告を受ける。外国にも例のない立派なものが出来上がった。大変愉快である。これによって重要兵器が出来上がるであろう。

昭和20年8月15日

我が国は、あまりにも科学技術を軽んじた。今後の行きかたは科学技術の育成ということを第一にかんがえなければならぬ。各人の仕事に改めて目標を至急着けてやる必要がある。新しい日本への具体的な仕事の目標を示してやる必要がある。

参考文献

真空管「エーコン管」物語 http://kawoyama.la.coocan.jp/tubestoryacorn.html

無線と実験 昭和18年7月号

日本のレーダー用受信管 https://radiomann.sakura.ne.jp/HomePageVT/Radio_tube_2_Rader.html

東京芝浦電気株式会社八十五年史 昭和38年発行

日本電気株式会社百年史 2001年12月25日 日本電気社史編纂室

日本電気ものがたり 昭和55年2月