放送局型123号受信機のトランスレス方式変更及び修理メモ(再掲)について(令和5年04月25日)

倉庫に眠ったまま最後まで保有していた放送局型123号2台も断捨離品として今年度処分するこことしました。

勿論、この状態のままネットオークションにかけてもいいのですが、これでは骨董品というよりも単なる壊れた襤褸ラジオを処分するだけの愚かな対応です。

最低でも綺麗に整備して骨董品の価値を付与するか、骨董の価値を下げてでもラジオの本来の機能を復活させるかした後に、処分してやることがこれまで保有してきた自分の責任ではないだろうかと思う次第です。

放送局型123号については、初期型、戦時型、末期型の3タイプがあります。

本機の2台の放送局型123号は両方とも戦時型のタイプに分類されます。

放送局型123号の詳細についてはネットに専門の方の解説があるので別途参照願います。

放送局型123号は、1V1のストレート受信機で大変素晴らしい受信性能を発揮しています。

なお、123号の仕様の変遷については、機能的な仕様には殆ど変わりませんが、戦時下の資材不足を背景として使用する材料・部品などの改悪が行われ終戦に至っています。

初期の123号の設計目的は日中戦争に入り、銅資源の節減のため電源トランスを廃したトランスレスのラジオとして開発が行われました。

更に、日米開戦に至り南方の天然資源の入手のままならずなるとの懸念からアルミ資材の節減のため、受信コイルのシールドケースを廃したり、真空管のシールドケースを簡易なシールドキャップに変更などしています。

しかしながら、ラジオの受信機能としての性能低下は殆どありませんでした。

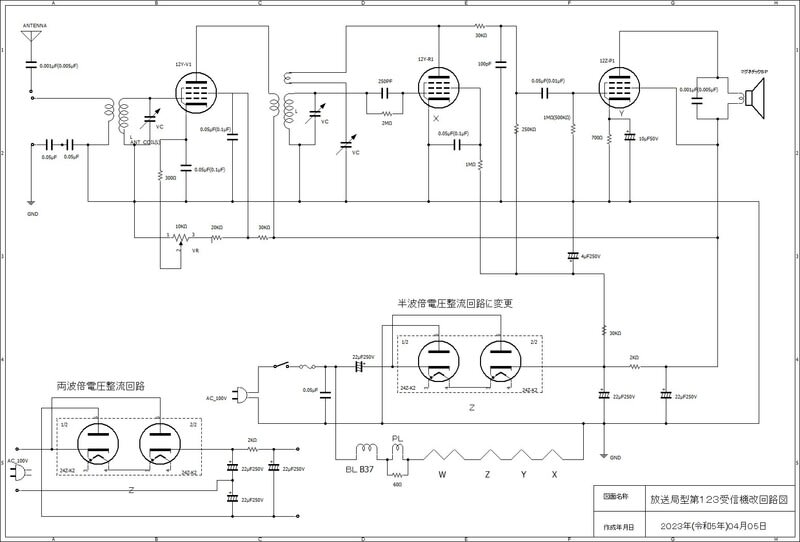

なお、放送局型122号及び123号の設計の最大の誤りはトランスレス方式の中で両波倍電圧整流方式を採用した点が唯一の欠点であり、また最大の欠点でもあります。

この方式では交流の極性をどちらにしてもシャーシは100%と感電するこことなります。

これでは、ラジオ修理に従事している全国のラジオ屋の親父から絶望なほど敬遠されこととなります。

戦後のトランスレステレビでも分かるように、本来はトランスレス方式には半波倍電圧整流方式を採用すべきでした。

当時のNHKによる仕様決定での最大のミスであり、ラジオ修理などの底辺技術には全く意に介さない高級技術屋達の所業といわざるをえません。

参考のため123号系列の受信機の戦後の評価として、ある雑誌を引用します。

満足に動作しているときの性能は、正統的な設計であるため必ずしも悪いものではないが、一度故障すると手に負えないものである。すなわち、戦中・後の資材、人材の逼迫した時代の所産であるため、各真空管はヒーター断線、ヒーター~カソードのタッチ、雑音発生、24K-K2の1/2ボケ、カソードの断線を繰り返し、その上電解コンデンサーの品質もいかがわしいものが多かった、平滑コンデンサーの容量抜け、横リーク、極性反転、加えて、シャーシに触れれば電撃を受け、1球抜けば全球滅といった修理の不便さのため徹底的に不評であった。

両波倍電圧整流から半波倍電圧整流方式への変更回路事例

【修理メモ】(再掲)

1.真空管チェックについて

本機の使用真空管は日本独自規格のため、米軍のTV-7では測定データがありません。

ANTIQUE JAPANESE RADIO/日本の古いラジオのホームページに、追補データと整理されていますので、これら真空管のテストが可能です。

TV-7/U* Supplemented Data/追補データ参照のこと

12Y-R1 12.6 FR0-2340 21 0 B 3 31

12Y-V1 12.6 FR0-2340 21 0 B 3 36

12Z-P1 12.6 GR4-2350 39 – B 3 40

24Z-K2 #1 25 GR0-5040 0 30 A 7 56

#2 25 GR0-2030 0 30 A 7 56

2.安定抵抗管の説明と代用品の考え方について

今日においては、安定抵抗管は貴重品であると同時に、その機能についても知る人も少なくなっています。

ラジオ受信機調整修理法(一般家庭用並びに国民型受信機編)からの抜粋です。

(1)放送局型123号において、安定抵抗管を用いる場合

安定抵抗管は水素を封入した硝子管内へ鉄の線條を挿入したものであって、これに電流を通ずる時は或る範囲内の電圧変化に対して殆んど電流が変化しないという特性がある。この特性を利用すれば、たとえ電灯線の電圧が或る範囲で変化しても、ヒーター回路を通じる電流は殆んど変化せず、受信機を安定に動作させることができるのである。

(2)抵抗を用いる場合

本機123号受信機のヒーター回路は、12Y-V1、12Y-R1、12Z-P1、24Z-K2及びパイロットランプ(3V)の合成電圧は約63Vとなる。そして、電灯線の交流電圧を100Vとすれば、不足電圧は100-63=37Vである。この不足電圧37Vを抵抗(R)内で電圧降下すれば良いのであって、この際Rを通ずる電流は0.15Aであるから求むる抵抗の値は

R=37/0.15=247Ω

次にR内で消費される電力(W)は

W=(0.15)×(0.15)×247=5.6W

即ちRとしては250Ω10W程度のものを使用すれば良いということが判る。

ただし、欠点としては諸費電力が大きく、発熱し易いことである。

(3)蓄電器を用いる場合

コンデンサー内における消費電力が殆んど皆無であるという特徴はあるが、相当大容量のもの(電解コンデンサーは不可)が必要であるから実際にはあまり用いられていない。(昭和22年12月時点での話)

本機123号受信機のヒーター回路は、12Y-V1、12Y-R1、12Z-P1、24Z-K2及びパイロットランプ(3V)の合成電圧は約63Vとなる。今、この降下電圧の合計をE1、コンデンサー内で降下すべき電圧E2を、それから電灯線の電圧をEとする。

ヒーター回路の電圧E1は、回路を通ずる電流Iと同相であり、コンデンサー内で降下すべき電圧E2は電流よりも90度位相が遅れているから、電灯線の電圧EはE1とE2をベクトル的に加えた値となり次の式が成立する。

E=√E1×E1+E2×E2

上式を変化して、E2の値を求めると

E2=√E×E-E1×E1

この式に数値を代入して

E=√100×100-63×63=√6031=77V

即ちこの際コンデンサーC内で降下すべき電圧は約77Vである。

次に、電灯線の交流50サイクル電流Iを0.15AとしてCの値を求めると

I=R/1/2πfC=2πfCE2

故に求むるCの値は上式を変化して

C=1/2πfE2となる。

上式に数値を代入して

C=0.15/6.28×50×77=0.0000062F=6.2μF

なお、電灯線の交流60サイクルの場合には

C=0.15/6.28×60×77=0.0000051F=5.1μF

※使用するコンデンサーは、無極性コンデンサであれば、ゼロ電位から上下する電圧を印加できるので、交流回路でも直接使用することができる。

無極性コンデンサはセラミックコンデンサやフィルムコンデンサが主流で使用できるが、有極性である電解コンデンサーは使用することができない。

3.トランスレスラジオの感電対策についての考察

トランスレスラジオは感電する恐れがあるので、個人的にはトランスレスの倍電圧整流回路などの自作は絶対するつもりはありません。

今回のようなに古いトランスレスラジオや真空管式のテレビ受像機の修復作業の場合のみいやいや手を出すようにしています。

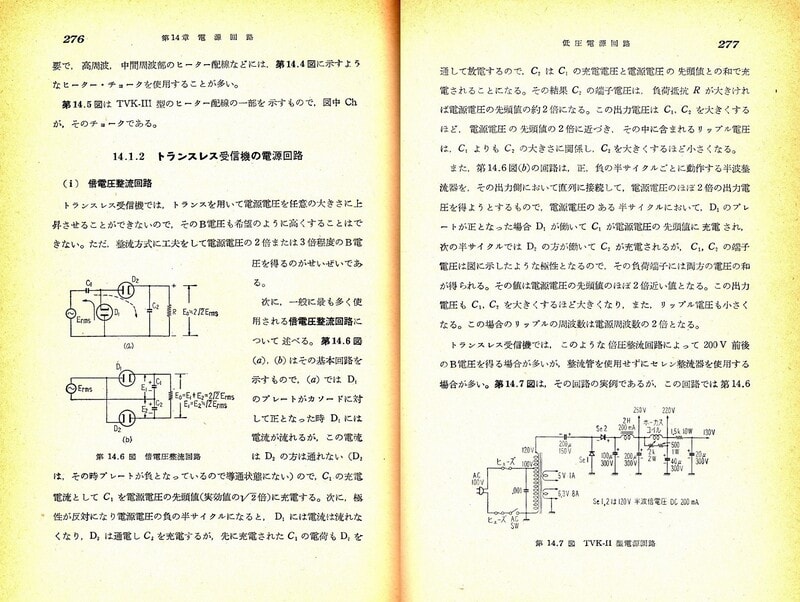

倍電圧整流については、「テレビジョン技術教科書 昭和35年10月 日本放送協会に詳しく記載されているので以下に紹介します。

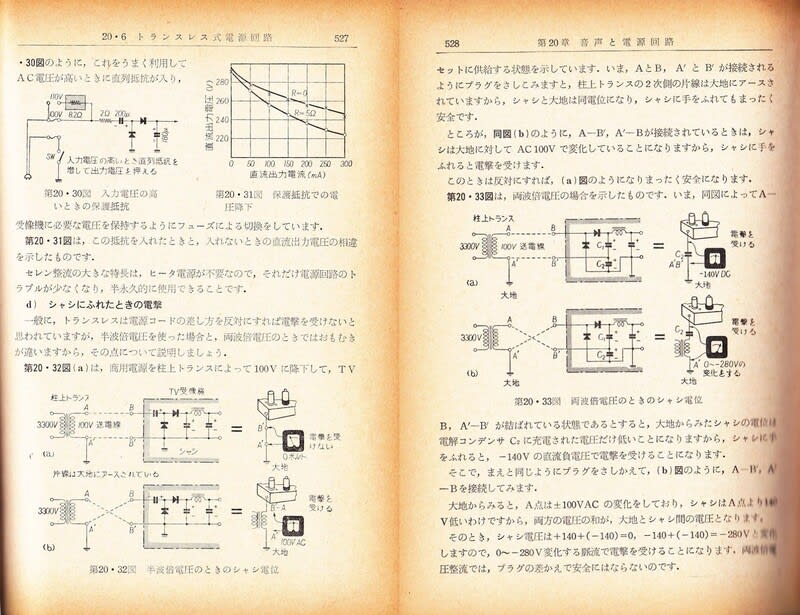

感電に関する資料は、「テレビ受像機の基礎 昭和35年9月 ラジオ技術社」に詳しく記載されているので以下に紹介します。

この資料で分かるように、理論的には、半波倍電圧整流では電源プラグの極性によって確率50%で感電するし、両波倍電圧整流では電源プラグの極性とは無関係に100%感電することになります。

したがって、放送局型123号受信機(初期型)の修復においても、両波倍電圧整流から半波倍電圧整流に改造するのも感電対策の一つでもあります。

しかしながら、半波倍電圧整流のトランスレス方式の真空管テレビでは電源プラグに無関係で極端な感電を感じないことは経験則で知っております。

今回は、半波倍電圧整流に改造した放送局型123号受信機(初期型)のシャーシ電圧を測定すると以下の結果となりました。

測定方法

テスターをAC10Vレンジとして、赤プラグはシャーシ、黒プラグを自分の手に当てて測定する。

プラグとアースの極性一致の場合:、0Vとなり理論通り

プラグを逆転した場合:0.5Vと示し、手でさわっても電撃を生じることはない。

この結果、人体には電源のプラグの向きに無関係でシャーシに感電することはないとの結論となりました。

この理由は全くわかりません。

※追記(R04.08.14)

半波倍電圧整流の動作をよく考える、電源ACラインに電解コンデンサーを接続、整流管のカソードに接続、もう一方のACラインはアースラインとしてシャーシに直付けします。

この状態での半波倍電圧整流の機能は、ACラインが負の時、アースラインは正となり電解コンデンサーを充電のみし、ACラインが正の時は、充電した電解コンデンサーが放電するように機能することになります。

この機能であれば、ACラインのアースがどちらにあっても180度位相が進めば同じことになります。

ようは、ACラインのアースがどちら側でもシャーシが帯電することはないことになり、感電することはないということを意味します。

シャーシとACラインのアース側が不一致の場合には、シャーシが微弱の電圧を示すのは、電解コンデンサーからの漏洩電流のためです。

したがって、真空管のトランスレステレビのような大電流を使用する受像機では漏洩電流も大きくなり帯電する電圧も大きくなりますが、人体に感じるほどの電圧ではありません。

以上、朝のウォーキングをしながら考察しましたが、正解かどうかわかりません。

4. 放送局型123号受信機の戦時型について

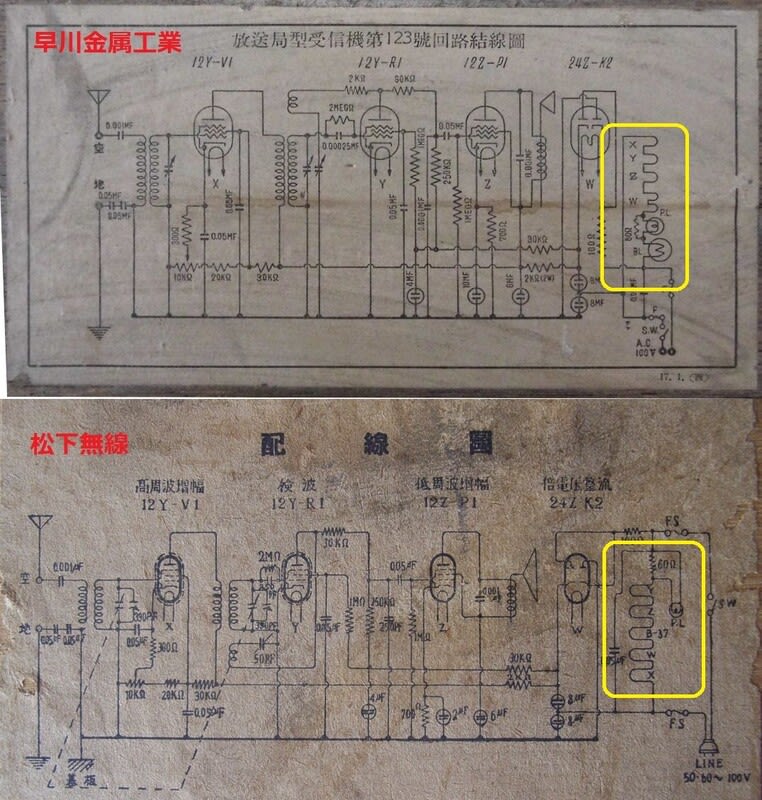

放送局型123号受信機の戦時型については、統一規格の仕様を基に、戦時中に大量生産されています。

このため生産各社で生産しやすいように、緩やかな規格範囲内で生産が行われたようです。

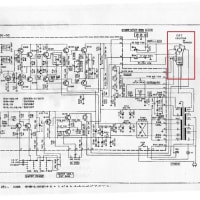

参考事例として、早川金属工業と松下無線の2社の配線図を示しますが、ここでは真空管のヒーターの結線順位が異なっており、初期型のヒーター配線を踏襲し型式と初期型から戦時型での真空管の物理的な配置変更により配線長を最短するためなどの生産効率の目的からヒーター配線変更されたものの2通りが存在します。

一説では、ヒーター配線変更では、電源起動時の突入電流が直接検波菅のヒーターに打撃を与える可能性があるとして問題視されている論調もありますが、影響が本当にあるのか個人的には疑問です。

実際は両波倍電圧整流方式による整流菅のカソード、ヒーター間の耐圧の負荷が大きく、整流菅にダメージを与えること自体が問題の本質でした。

また、真空管のシールドについても高周波増幅段と検波菅の場合と検波菅のみの指定との2通りが存在します。

製造品については、本体シャーシ部とケースの結合方式として3点止めと4点止めのものがあり、各社がある程度自由に製造していたようです。

【参考情報】

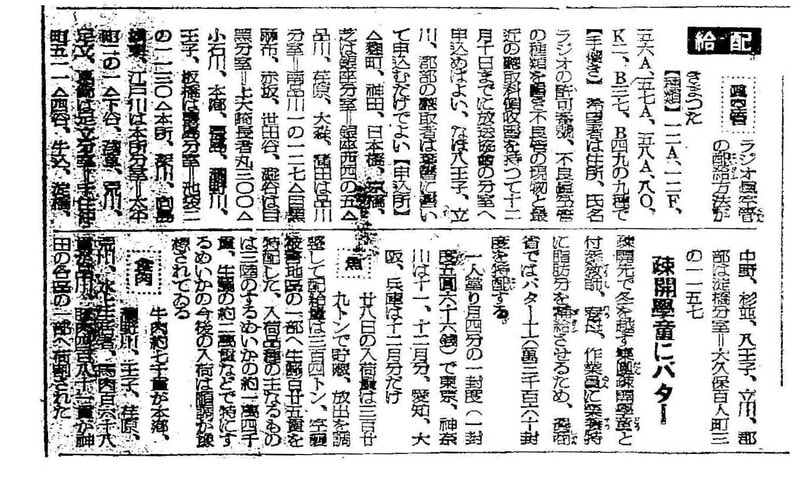

昭和19年11月29日の読売報知新聞社には、「ラジオ真空管の配給方法がきまった」ということで放送局123号のB37(安定抵抗菅)の配給の知らせが掲載されています。

当時の庶民の暮らしの一端がわかる一次資料です。(※AWC配付資料)

参考文献

読売報知新聞社の記事(昭和19年11月29日)

ラジオ受信機調整修理法(一般家庭用並びに国民型受信機編)大井修三 昭和22年12月

ANTIQUE JAPANESE RADIO/日本の古いラジオのホームページ

https://radiomann.sakura.ne.jp/HomePageTV7U/TV7Utable.html

真空管と共に(My Vacuum tube life)

http://mjseisaku3t.client.jp/rx-htm-2/123M-RX.html

テレビジョン技術教科書 昭和35年10月 日本放送協会

テレビ受像機の基礎 昭和35年9月 ラジオ技術社