寺号標は 昭和10年4月の建立です

元六条御所 と記されています

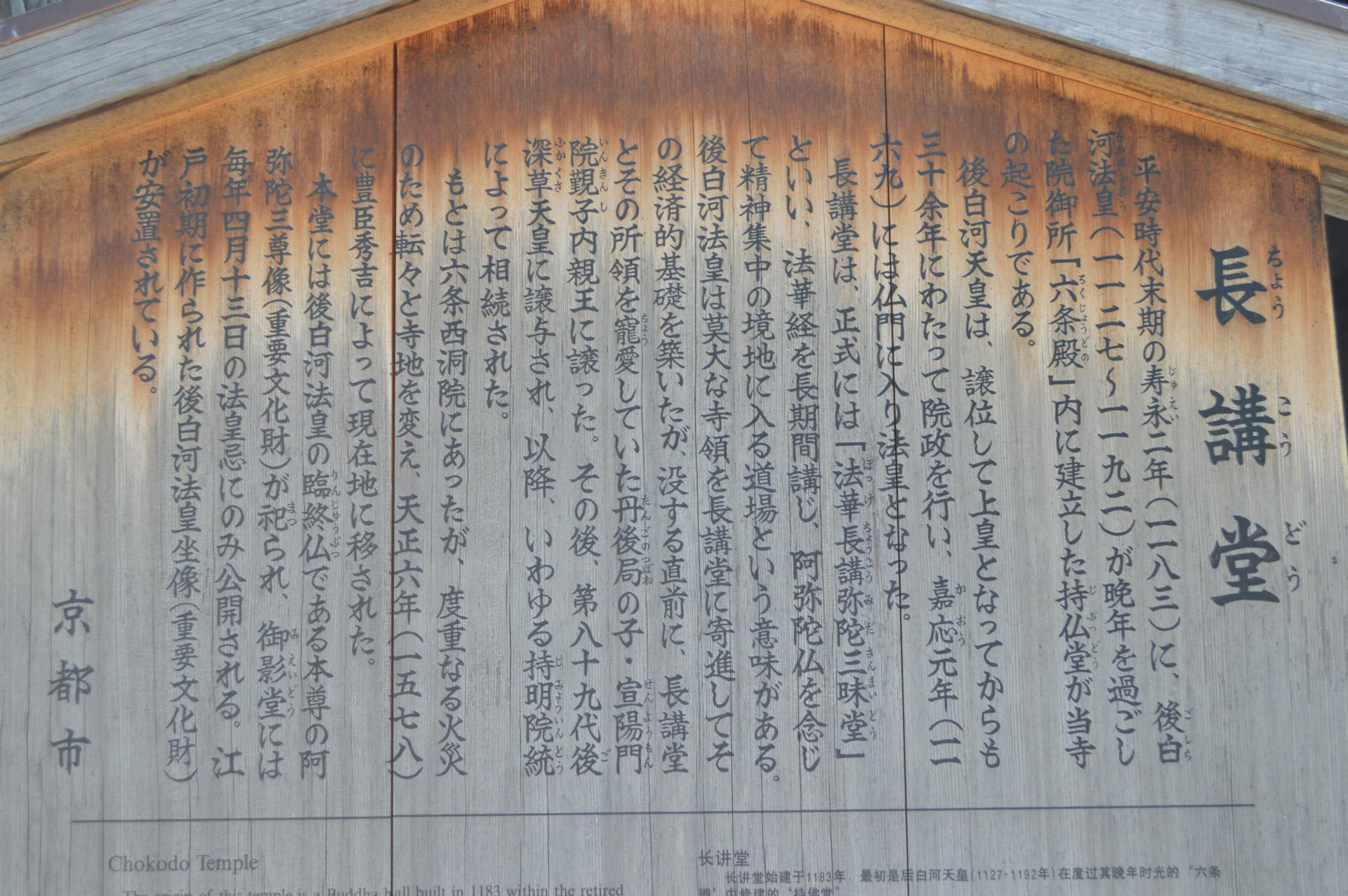

長講堂

平安時代末期の寿永2年(1183)に、後白河法皇(1127~1192)が晩年過ごした

院御所「六条殿」内に建立した持仏堂が当寺の起こりである。

後白河天皇は、譲位して上皇となってからも30余年にわたって院政を行い、

嘉応元年(1169)には仏門に入り法皇となった。

長講堂は正式には「法華長講弥陀三昧堂」といい、

法華経を長期間講じ、阿弥陀仏を念じて精神集中の境地に入る道場という意味がある。

後白河法皇は莫大な寺領を長講堂に寄進してその経済的基礎を築いたが、

没する直前に、長講堂とその所領を寵愛してした丹後局の子。宣陽門院覲子内親王に譲った。

法皇自ら死者の名を書き入れたという過去帳には、白拍子の祇王・祇女やその母と、

仏御前のほか義経らしき人物の名もきされています。

その後、第89代後深草天皇に譲与され、以降、いわゆる持明院統によって相続された。

もとは、六条西洞院にあったが、度重なる火災のため転々と寺地を変え、

天正6年(1578)に豊臣秀吉によって現在地に移された。

本堂には後白河法皇の臨終仏である本尊の阿弥陀三尊像(重要文化財)が祀られ、

御影堂には毎年4月13日の法皇忌にのみ公開される。

江戸初期に作られた後白河法皇坐像(重要文化財)が安置されている。

明暦4年(1658)七条仏師法眼康知作の墨書銘がある。

京都市

関連記事 ➡ 後白河天皇法住寺陵 平清盛や木曽義仲、源頼朝を翻弄