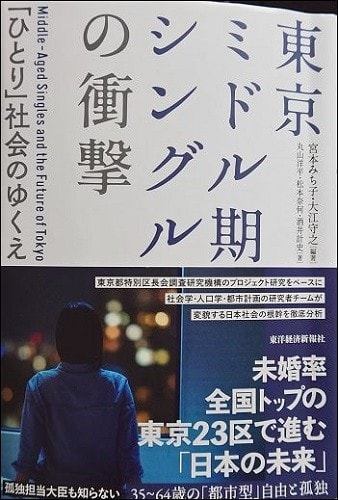

『東京ミドル期シングルの衝撃~ひとり社会の行方』という本を読みました。

我が国が人口動態を俯瞰する中で、男女とも一人で暮らしているいわゆる「シングル」という生活形態に着目し、その背景を探りつつ、今後の課題を明らかにしようとする切り口です。

発端は東京都新宿区での2013年の調査とフォーラムが始まりでした。

ここでそれまであまり行政的課題の対象として注目されていなかったミドル期(35歳~64歳)の一人暮らし(「ミドル期シングル」と呼ぶ)について様々な側面から調査研究が始まりました。

この人口の塊に対して本書は四つの側面があるとして、「当事者的関心」「市民セクターの関心」「行政的関心」「市場的関心」を揚げています。

今のところ何の問題もなく暮らしているように見える「ミドル期シングル」の人たちですが、人口動態としては明らかに若くなるにしたがって増加の傾向が伺えます。

歴史的な背景の一つは、1950年代から始まる「地方から都会への大量移動」であり、多くは結婚して「生殖家族」をなすまでの"状態"であったと指摘され、ほぼ問題のなかったフェーズです。

次に登場したのが「女性死別高齢者」の出現です。背景は高齢人口そのものの増加や子供との同居の現象、男女の平均寿命の差、年金による経済的自立の高まりなどが指摘されますが、そろそろ女性の「低所得リスク」や「要介護リスク」などが注目されてきたころです。

さらに次に登場したのが「未婚ミドル期の増加」というフェーズです。

これはまず男性に顕著に現れて、2005年、2010年国勢調査でも大きくその数が増えています。

ただ、単に未婚と言うだけでは、経済的にしっかりした未婚者もおり、課題は非正規雇用の低所得者問題であったり、あるいは親と同居する無配偶者が親亡き後のリスクをどうするかなどといった視点の調査が行われています。

本書の視点は、これらの既往研究を踏まえつつ、ミドル期のシングル者における「親密圏」がどう変化しているのかに注目している点です。

「親密圏」とは、日常的にお互いの活動を通じて当人の情報を共有できている人々で形成する人間関係の圏域として使われていて、かつては夫婦、親子という家族がそうでした。

しかし、近代家族の解体や個人化が進んだ現代では家族システムの動揺が生じています。

一人で暮らす人たちは、親密圏の機能をどのように調達して満たしているのか、またこれらの人々が一たび病気や介護に陥った際にどのように対処するのでしょうか。

さらには日常の暮らしの充足感や満足感、幸福感は何によって得られているのでしょうか。

◆

本書ではミドル期シングルという世代に着目したことによって、社会もさまざまに備えて行かなくてはならないことが示されています。

面白かった点をいくつかご紹介します。

まず東京で未婚のシングルが男女とも増えている背景ですが、これを東京圏郊外から東京区部に移った人たちがシングルのまま暮らしそのままミドル化しているという仮説を立てています。

そしてこれを敷衍する形で、日本全体でも地方部から都会へ移動した人口が生殖家族をつくることなくシングルにとどまっているのではないかという仮説も上げられます。

「人口移動によって出生率が低下する」という数多くの研究例がこれを明らかにしています。

女性の社会進出が晩婚化を招き、→出生率が低下、→結婚や出産への価値観の変化→女性の社会進出が増加する、という少子化のメカニズムがあるのではないか、という指摘です。

さらに後段では、男性の場合は未婚であってもそれは将来結婚するまでのモラトリアム期間であって、焦ることなく晩婚化が進んでいるのだと。

一方女性の側も男性が結婚しないのであれば、女性の側も一人で暮らしてゆけるように社会進出という形で適応し、それらの結果として結婚しないままモラトリアム期間を超えてしまった男性が大量に発生し、男性が結婚しないのだから女性も結婚できないままシングルが続く、というループも存在しているのではないか、という指摘もありました。

いずれにしても、かつては課題・問題のなかった人口カテゴリーのミドル期シングルですが、今後これが増加すると、やはり介護や日常の暮らしサポートをどこに求めるのか、ということが課題になってきます。

それをただ「それにそなえた社会システムを作ろう」と唱えるだけではいささか不十分で、問題は、その担い手が地域の中で十分に確保できるのか、ということになります。

行政の予算や個人の貯蓄だけの問題ではなく、労働供給量としての担い手がいなければ、いくらお金があってもサービスは受けられないのですから。

私はこの本を読む前から、地域で暮らす住民は様々な問題を解決できる多能工でなくてはならない、と考えています。

そしてシングルの増加によって生じる社会的需要に応える労働サービスに対しては、自らも参加して供給側に回るような取り組みが必要ではないかと思っています。

我が国が高齢化社会を迎えることは自明ですが、その内訳にシングル者が増加するという要素を加えたときに、高齢化社会への行政としての対応はいかにあるべきか、一人ひとりの個人としての備えはいかにあるべきかを考えさせられます。

ご一読をお勧めします。