今日は月に一度開催されている札幌での報徳の常会。

毎月一人が話題提供の講話を行って、報徳について考えを深めるという集いです。

今日は会が始まる前にメンバーの一人が私のところに駆け寄ってきて、「実は先日、掛川の大日本報徳社の本社をお訪ねしたんです」とおっしゃいました。

「それは良かったですね。現地ではどなたかにお会いしましたか?」と訊くと、「ええ、鷲山社長も出られたばかりでしたが戻ってきてくださって、直接お話を伺うことができました。また大講堂などもご案内いただきました」とのこと。

「大講堂も見られたならなお良かったですね」と言うと、「そこにいらした女性から『札幌から来られたなら小松さんによろしくお伝えください』と言われたものですから、これは小松さんにもお伝えしなくては、と思いましてね」と。

その方は静岡に用事があったらしいのですが、折角ここまで来たのだから報徳社の本社を見てみよう、と思いを巡らせてわざわざ掛川に立ち寄っての報徳社訪問だったよう。

その話を聞いた今日の午後に、北海道からの客人に丁寧に対応してくださった御礼をしようと報徳社に電話をしました。

すると電話に出てくれた私もお世話になった女性職員は「事前のアポなしで来られたのでちょっと慌てましたが、小松さんのお名前を出されたので…(笑)」とちょっと苦笑気味でした(笑)。

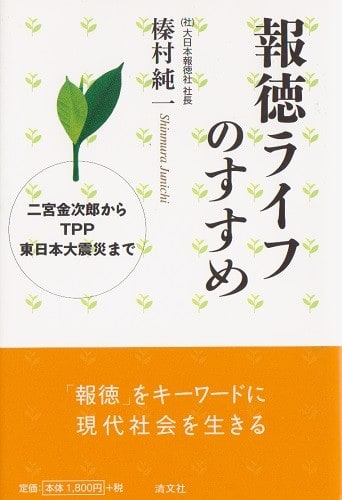

「そうでしたか、でもいろいろとありがとうございました。ところでTさんはいますか?…」と、電話のついでに亡くなられた榛村社長の思い出を教えてもらうことにしました。

実は来月の常会の話題提供者は私になっていて、そこで榛村市長が大日本報徳社の社長を兼ねていて、「報徳のまちづくり」というテーマでお話をすることになっているのです。

そこで少し当時の思い出や私の知らない榛村さんの姿を教えて欲しいと思いました。

◆

私が掛川助役として在任中のときの榛村さんのイメージは、一つは市民寄付で新幹線駅をつくったりお城の本格木造での再建を果たしたりと、市民の推譲精神の恩恵を受けた市政で成功した市長というものでした。

また曰く因縁を同じくする自治体の首長を集めたサミットをいくつも提唱したなかに、二宮尊徳ゆかりの自治体を集めた「報徳サミット」なども榛村さんが中心となった取り組みでした。

さらにはちょうど私がいた時に、経済至上主義になってしまった中国の北京大学の劉金才教授から、「二宮尊徳の報徳思想は経済と道徳をどちらが上かという視点ではなく道東に見ているところが素晴らしい。"辺境に花開いた究極の東洋思想だ"、と最大限の賛辞を受けて、中国社会に良い意味で刺激を与えて欲しい」と二宮尊徳学会の立ち上げなどを打診されたということがありました。

なにか掛川と言えば報徳というテーマで町ができているのかな、とそんな気持ちがしたものです。

しかし調べてみると、私が掛川に在任したのは2002-2004年度の3年間だったのですが、榛村さんが大日本報徳社の社長に就任されたのはそのわずか1年前の2001年のことでした。

市民寄付でまちづくりを盛んに行っていた時は報徳社とは直接のかかわりのない時代だったのです。

そこで現在の報徳社の事務局にいる当時の市役所OB職員の方などに話を聞いてみると、なんと「僕らが職員だった時には榛村さんから報徳の話というのは聞いた記憶がないんです」とのことでした。

そして「榛村さんの生まれ育った地区は報徳が根付いている土地柄なので、報徳についての知識や思いは十分にあったかと思いますが、それを市政の中で言いすぎるとやはり市長からの押し付けにとられるという心配があったように思います」とのこと。

確かに榛村さんはどちらかというと自分の考えを押し付けることはなくて、「あなたはどう思う?」「どう考える?」と相手の意見を聞くシーンばかりが思い出されます。

「なので、報徳の教えも市民が自分で考えて大事だと思ってくれればよいけれど、『だから推譲の気持ちで寄付をしてほしい』などと言うのは違うと考えられたんだろうと思います」

何かを声高に主張しすぎると周りの人は引いてしまうことが多いことでしょう。

市長自身が報徳を推進する団体のトップを兼ねるとなれば、何を言っても余計に色眼鏡で見られることもあるでしょう。

報徳の精神は、誠意をもって働いて、自分の分限を守ったうえでゆとりがあれば他に譲れ、ということです。

しかしそれを早くから報徳の言葉ではなく、自分なりの言葉で言い換えたのが"生涯学習"ということだったのかな、ととも思います。

榛村さんの生涯学習は報徳を根に持つ葉や茎や花だったわけで、逆にいうと、そういう「精神的な根っこのない生涯学習運動」はどうしても、ただ単に「歳を取っても生涯勉強するべきだ」というやや皮相的な取組になりがちです。

いまや日本中の自治体に生涯学習担当部局はあれど、それがどういう意味を持って自分の町のまちづくりに市民を導くことになるかを語れる首長さんはどれだけいらっしゃるでしょうか。ちょっともったいない気がします。

◆

さて、ひとたび何かを話そうと思って勉強すると、さらに新しいことが分かってくるものです。

生涯学習の精神と報徳の関わり。

学ぶことの奥は深いです。